纸钱是一种牺牲,一种延展到死者世界的礼物交换,一种既私人亦公共的社会活动。

烧纸钱(来源:图虫)

撰文 | 肖舒妍

编辑 | 黄月

又是一年春节临近。每逢大年初一,祭祖是家家户户必不可少的重要仪式。人们通过扫墓、上香、烧纸、放鞭炮等一系列礼节来祭奠故去的亲人、祖先和神灵。其中,化烧纸扎的习俗尽管常被指为浪费,并和火灾隐患、空气污染联系在一起,甚至一度被官方明文禁止,但仍然长盛不衰。

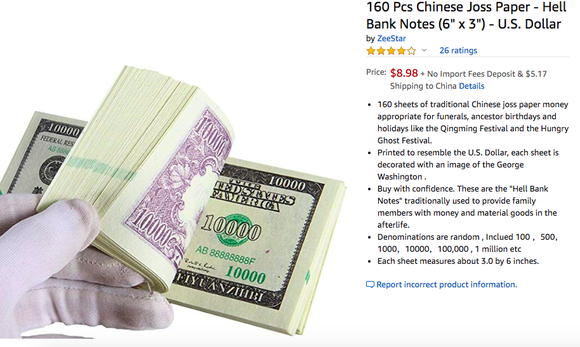

近年来,烧纸更有“冲出国门、走向世界”的趋势。如果你在电商平台亚马逊上输入“ancestor money”(祖先钱),便可以找到欧元、美元、英镑等各国“发行”的不同版本、各种面额的纸钱。不少外国网友都曾在社交媒体上分享自己烧纸祭祖“求锦鲤”的心得体验,还正儿八经推出了“如何正确烧纸”的视频教程。

2019年6月,位于法国巴黎的凯布朗利博物馆(Musée du Quai Branly)举办了一场名为“极乐天堂”的艺术展,专门展出中国手工艺人制作的各色纸扎,从豪车飞机到火锅小笼、手机电脑,衣食住行应有尽有。这场展览被著名的巴黎艺文指南Sortir A Paris评选为“当季巴黎十大必看展览之一”。

烧纸究竟魅力何在?为何能够流传千年不衰?在《烧钱》一书的结尾,美国文化人类学家柏桦给出了这样一个答案:“烧纸是一种与神灵沟通的方式,一种保护生命、使之薪火相传、更续不辍以实现永恒的祈愿,一种赋予轻浮的祝辞和誓约以物质分量的努力,一种通过肩负义务来实现生命本质的付出,一种表达和纾解遗憾、悔恨与悲伤等心理创伤的寄托,烧纸在传授给我们关于价值的学问,它最终将世俗的价值(交换价值、使用价值、劳动价值)转变为真正的价值、精神价值和人的价值。”

华裔美国社会学家杨庆堃在《中国社会中的宗教》一书中提出,祭祖是中国家庭生活中最重要的宗教内容,它推动着家庭的整合和延续。人们相信,去世的祖先在家庭生活中仍占有一席之地,他们不仅在阴间继续照看家庭成员的一举一动,并以无形的方式保佑家庭的幸福和兴旺。为了更好地获得祖先的祝福和荫蔽,就需要把现世的财富送往阴间,为死者提供保障灵魂安全、迅速进入天堂的途径,好让他们在那里过上舒适的生活。

烧纸的习俗应运而生。纸制品通过燃烧而达到“牺牲”的效果,将它所仿制器物的价值传到了阴间。而燃烧过程中火焰发出的神圣光芒,往往与生命能量和灵魂的存在联系在一起。

问题在于,纸钱或是纸扎只是财宝、钱币、房屋的仿制品,而不具备任何世俗意义上的“价值”,为什么它们可以作为“牺牲”,成为阴间的财富呢?如果纸钱上的面额就代表其价值,那么为什么要一张张点燃一叠“百元大钞”,而不干脆烧一张面值20亿的纸钱?金箔纸、银箔纸为什么要叠成金元宝、银元宝再进行燃烧,是金元宝的价值高于金箔纸吗?那又是什么赋予了金元宝更高的价值呢?

在柏桦看来,一方面,人们对纸钱的整理、触摸、展示和点燃是一个神圣化的过程,这个过程赋予了纸钱一种感官价值,使纸钱从一种可见、可购买的商品变成了一种超凡脱俗、不可见且拥有精神价值的财宝——也就是说,从物品变为圣物,并拥有了永恒的价值。另一方面,纸元宝、纸扎等纸制品和普通的纸相比,还增加了叠纸过程中所融入的自觉性身体劳作,即叠纸者通过有意识的劳动,把自身的价值融入了纸扎当中。除了使纸变成纸扎,叠纸这项劳动并不创造任何世俗价值,更不用说交换价值,并且十分乏味,有时甚至十分孤独。但正是这种特性,使叠纸成为一种纯粹的、付出的工作,相当于一种“自我牺牲”。由于承担叠纸工作的大部分为女性,柏桦进而认为,烧纸习俗允许人们,尤其是女性,成就一种真实的牺牲,它不是纸本身,也不是血肉,而是辛劳。

与此相对的是,烧纸习俗发展到今日,机器已经代替了绝大多数人工劳作,纸扎已然成为一种现代经济的商品。产业化、流水线生产的各色纸扎流入市场,人们无需付出辛劳就可以获得任何想要的祭祀纸扎。

除了传统的车马衣食、豪宅奴仆,新式的纸扎店里还出现了存折、美元、银行卡,麻将、股票、游戏机,甚至还有当红明星的纸人和各种性用品。《烧钱》一书中提到这样一个细节,在2005年广州某媒体的报道中,记者探访了一家丧葬用品店,老板在安全套纸扎脱销之后,建议记者干脆烧几盒真的,“真的保证能用,而且纸质的仿制品价格要比真品还贵。”

“生产从手工转向机器,并由此消泯了产品的审美品质,这令人抱怨仪式会丧失有效性”,更为严重的后果是,“逐渐地,这些事物不仅引发着由来已久的对财源广进的渴求,还指向了琳琅满目的现代家电,以及滋生泛滥的涉及娱乐、纵欲、靡费甚至反社会的内容……纸钱习俗逐渐成为一出上演着的滑稽戏,”柏桦这样评价。

《礼记·曲礼》谓:“淫祀无福。”荀子认为,丧礼过于铺排、礼器过于奢华,必然会导致道德的堕落。实际上,类似烧纸习俗的本初内涵与后来商业化演变之间的矛盾,存在于整个祭祀过程之中。

《烧钱》一书指出,完整的祭祀仪式分为五个步骤:1.点蜡意味着开始;2.上香建立联系;3.献上食物来演示沟通;4.烧纸作为礼物;5.放鞭炮标志仪式的结束。但另一方面,这五个步骤又一一对应着人类的五种感官享受:蜡烛燃烧是对视觉的冲击,上香散发的气味俘获了嗅觉,献祭的食物对应着味觉,纸钱则由触觉赋予价值,最后是鞭炮声通过听觉将人们从仪式中惊醒。柏桦认为,仪式的力量来源之一正是借助这种有形的、多义的、多声道的、能激发情感的交流形式来进行沟通,这种沟通仅凭日常语言是无法实现的。

但是汉学家胡司德却在《早期中国的食物、祭祀和圣贤》中提出,一方面,食物和祭祀将人们与现实世界的耳目声色等感官享受联系在一起;另一方面,宴飨或祭祀时举行的盛宴中也隐含着某种力量,它可以遮掩或阻止人们与超越日常感官和肉体享受之上的一个世界建立真实的或者更高级形式的联系。

在《味觉》一书中,美国哲学家卡罗琳·考斯梅尔(Carolyn Korsmeyer)对味道的双重属性的探索,也启迪了我们繁复的祭祀形式可能具有的双重属性——既是个人的、审美的,亦是社会的、道德的:“注重味道既是一种精致的感官能力,也可以表现为只是在意表面的享乐……热情地准备食品,款待宾客的行为,可能是精明世故的、勉勉强强的、慷慨大方的、漫不经心的,甚至是危险的。”

不管是祭品还是纸钱,祭祀都需要不菲的财物消耗。胡司德指出,祭祀礼仪背后所蕴含的一个根本矛盾在于,巨额的花费往往适得其反,使祭祀达不到它本来想要达到的目的。早在汉代就有学者提出批评,丧祭无度给社会带来的灾难就像瘟疫一样。在祭祀方面花费过多不但会消耗大量的劳动力,而且还会刺激手工业者和商人进一步逐利,这都不利于农业生产和国家的稳定。

不祭祀无法受到祖先荫庇保佑,过于奢华铺张的祭祀又会破坏人的德性、影响农业生产和国家安康,在中国关于祭祀的讨论中,这一矛盾几乎贯穿始终。

祭祀的人们举行一系列仪式邀请鬼神降临,享用献祭给他的贡品,同时给人们以回报。胡司德在此基础上对孔子的“祭神如神在”提出了新的阐释:祭祀也可以理解为历史学家和宗教人类学家所谓的礼物交换与礼仪仪式当中的“沉默的交易”——即人们使用纸钱、祭品等礼物与死者和鬼神建立、维持某种社会关系,以期先祖在天有灵,以荫蔽子孙、驱魔除怪、延年益寿作为回礼。

柏桦也提出了类似的观点。在《烧钱》一书中,他把礼物、尤其是货币礼物的流动和交换比作一种“社会新陈代谢”,这种社会循环包含着馈赠、互惠和交换等不同形态的混合,而纸钱则将这一新陈代谢过程扩展到了死者的世界:“货币价值(以及所有形式的财富)的真正源泉是超越现实层面的;它在宇宙范围内循环,而且终究不处于活人的控制之下,而是受控于鬼神世界。”

在扩展到死者世界之前,我们对所谓由礼物的流动和交换维系的“社会新陈代谢”并不陌生。

文化人类学家阎云翔在其《礼物的流动》一书中写道,中国的社会关系结构在很大程度上是由流动的、个体中心的社会网络而非凝固的社会制度支撑的,因而礼物馈赠和其他互惠交换在社会生活中扮演着重要角色,特别是在维持、再生产及改造人际关系方面。

《礼物的流动》一书的研究对象为黑龙江省某农村村民的日常礼物交换,阎云翔根据互惠原则和人情伦理,从中归纳出了四种通行的礼物交换规则。有趣的是,这四种礼物交换规则同样适用于烧纸祭祀等传统习俗。例如,第一个规则是,常人总是以互惠的方式与他人往来,这种互惠以长期的赠礼、受礼和回礼的义务为特征,所谓“礼尚往来”;第二个规则是,无论在亲属意义上还是在社会意义上,随礼不能打破现存的社会地位等级体系。

柏桦在研究烧纸行为时就曾观察到,如何燃烧仿制金属货币的纸钱,是与金属的价值等级和社会关系的等级相关的。例如黄铜被比作兄长、白银被比作母亲、黄金被比作父亲;铜钱代表着日常的鬼魂(陷于俗世的腐化而下沉),银锭代表着距离更远的诸如祖先这样的神灵(依旧处于俗世和神圣之间),黄金代表的则是更为纯净超然的神灵。

受法国人类学家马塞尔·莫斯启发的交换理论,将礼物馈赠视作一种创造、维持并强化各种社会关系的文化机制。这些社会关系可以是合作性的、竞争性的甚至敌对性的。某一特定的社会关系可以界定物品的既定运动,某一特定的交易也同样能促成特定的社会关系。

在阎云翔看来,在社会和经济困难时期,礼物赠送和关系网络更是一种社会援助体系,在个人遇到非常情况时,他的关系网络可以为他提供诸如食品和避难处等基本需求和社会援助。因此,个体村民通过关系网络来动用其人际资源,获取各种社会利益。这些关系体现了个体村民所创建并通过社会交换中的互惠来维持的联盟。但这种社会网络并不是天然存在或者坚固不摧的,它们必须被不断维护和培养,因而是实践性和持续性的。礼物馈赠于是成了一个无尽的过程,与之有着相同逻辑的烧纸习俗之所以延续千百年而不衰,也就可以解释了。