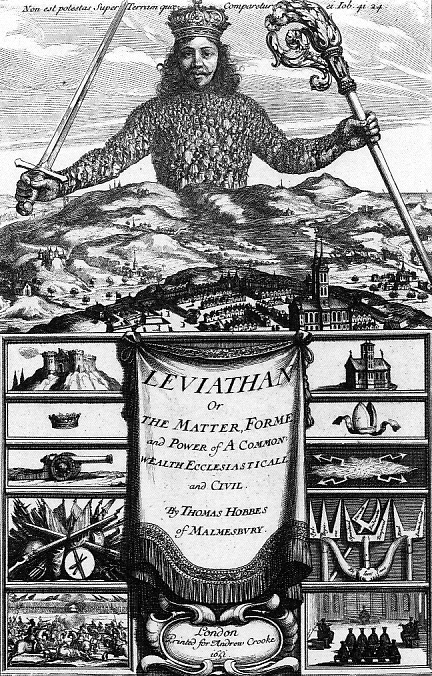

在这幅充满神秘气息的图里,我们能看到顶端巨大的人造政治体,以及环绕着标题的一个国家要面对的种种死敌。

许多人都知道霍布斯在自然科学方面的兴趣——事实上他崇敬天文学家和数学家,并参与到了与笛卡尔的争论中,这也促成了他逻辑严谨的政治学说的形成。然而,这些理论的背后,还存在着一种人文主义的、关于劝说的观念。他始终坚持,如果言说能够有说服力,那么图像将会更有力量。

在1649年,英国人结束了自1642年由处决国王并宣告英国为共和国而开始的内战,仍在巴黎流亡的霍布斯感到他必须回应一系列革命性事件,所以他停下手头工作,着手写作《利维坦》。该书出版于1651年,就在霍布斯返回英国前不久。

霍布斯再次选用卷首图开场来总结全书观点。结果,一幅几乎是现代欧洲政治哲学史上最著名的关于国家与服从的作品问世。这是霍布斯在1650年年末在该书付梓前六个月所绘的卷首图。它是《利维坦》独一无二的插图,现藏于大英图书馆。

霍布斯在1650年呈给未来的国王查理二世,当时他也因英国宣布成立共和国而流亡巴黎。这一版本是画在牛皮纸上的墨汁画。但对我来说,重要的是它和出版时的样子基本一致。所以我们可以肯定,霍布斯一定首肯了这幅作品,而且可能还参与其设计。至于画师本人,其名为亚伯拉罕·波瑟(Abraham Bosse),算是17世纪中期法国最有名也是最多产的蚀刻画师了。霍布斯也和他相熟,而且霍布斯的住处离波瑟40年代在巴黎的工作室也很近。

接下来希望考察《利维坦》背后,由人文主义寓意画提供的更广阔的视觉呈现语境。这里出现了一些引人注目的元素。一方面,我们看到两侧的柱子只处在插图下半部分,两根柱子由图画组成,其上还有一道门楣。但是另一方面,虽然我们期望看到支持标题——利维坦国家——的人物,我们看到的却是国家的死敌在环绕着标题。这些敌人通过两侧的柱子上带有寓意画典型风格的图画描绘出来。霍布斯希望我们不仅从上至下观察这些图画,也要注意两侧的对比。首先在左边,我们看到的是强大的政治臣民的威胁,左上方我们看到城堡以及从中开火的大炮,其下则是象征贵族权力的冠冕。横向地看,在右上角能看到教堂,也同样是危险的敌人,其次还有象征着来自教会主体的威胁的主教法冠。

在这些图画下方的画作通过视觉象征揭示了教会与贵族的声称是如何得到支持(upheld)的。从左边柱子的中间往下,我们看到了一个大型炮筒直指国家(Common wealth),下面更大的那块画板上则展现了旗帜、利剑与加农炮、火枪,还有大量带着尖头的长矛。右边柱子中间往下,我们看到一个传统的象征:雷电,其中一端也同样箭指政治联合体。下面较大的板块呈现了同样尖利的武器:教士们的唇枪舌剑。

在两侧画柱的最底部呈现的画板中,霍布斯最终通过更进一步的视觉象征揭示了国家可能堕入的最深境地——右边是正在审理案件的宗教法庭,成员头戴高高的四角帽,意味着他们是天主教牧师。法庭篡取了本应该由Imperium的承载者独享的司法权能。在左边我们看到一片战场,骑兵相互射击,长枪兵准备厮杀,贵族宗派对国家统一的挑战在屠杀与内战恐怖中达到顶峰。

我们应该如何回应这些危险的敌人呢?当时英国普遍的政治观念和所用的政治短语是,他们无论如何都必须被“压制”(keptunder),比如在布丹《国家六书》(The Six Books of a Commonweale)的英译本中,这一短语就被反复使用。这也是我们所看到的。引起紊乱的力量被压制在城市之下。虽然它们阴魂不散,但是我们被告知,只要存在Imperium的单一载体,这些力量就能被压制,防止他们破坏政治生活。

巨人右手的利剑悬于左侧画柱的正上方,这意味着,只要他垄断了法律与军事力量,任何煽动性的元素都会被压制在政治生活之下。巨人左手的牧杖悬于右侧画柱的上方,相应地意味着,只要他独自掌控决定教会事务的权威,就能防止教会的领袖们挑战国家权力。

让我们来细看看上半部分的巨人图像。他的身份究竟是什么?巨人经常被等同于主权者或者国王。但这里我们看到的巨人却完全不是一个自然人(naturalperson),这是一个人造政治体(artificial body politic),由其臣民构成。那么我们在看的这个形象是什么?要理解这个问题,我要说说霍布斯在《利维坦》中对国家组成与建立的解释。

在我们建立国家之前,我们仅仅作为“杂众”(multitudes)活着,生活在霍布斯所说的自然状态中,其中没有法律与政府。但因为我们自然倾向于竞争,没有国家存在的生活将会是持久的战争状态,是“一切人对一切人的战争”。但霍布斯认为,我们很容易能看到解决方案,那就是所有人同意——或者如霍布斯所言通过立约(covenant)——建立一个主权者来代表(represent)我们,以我们的名义行动,使他有足够的力量保证安全与和平。

根据霍布斯的理论,立约是一个复杂的行动,因为在立约中出现了三个变化。第一,杂众的性质改变了。当我们同意立约时,我们一起授权一个主权者来代表我们,我们也就获得了一个单一主权者的意志与声音,他的意志如今就是我们的意志,而我们则授权他以我们的名义言说与行动(speakandact)。但这就意味着,因为杂众如今可以经由代表来言说与行动,杂众现在就转变为“一个人格”(One Person)。这当然不是一个真实的人,而是如霍布斯所言由杂众的联合所组成的拟制人(person by fiction)。第二,霍布斯说,当杂众转变为一个人格之后,主权者则成为这个拟制人代表。最后也是最为关键的是,拟制人——这个在杂众同意被主权者代表之时产生的人格——霍布斯称作“国家”(State),霍布斯还给了他一个名字,“利维坦”。因此,国家是一个人,只是一个“虚拟的”人。但尽管如此,主权者——当一个人(无论男女)成为主权者时——又作为国家的首领(head of state)行事。

在我看来这正是我们在插图中看到的:一群人通过让自己同意服从国家的首领来人为制造单一的政治体。我们看到了这个联合的时刻。群众走到了一起,而且通过同意作为臣民被主权国家治理,从而被人为地制造成为一个人格。简单地说,霍布斯希望为我们描绘他关于国家的构想。

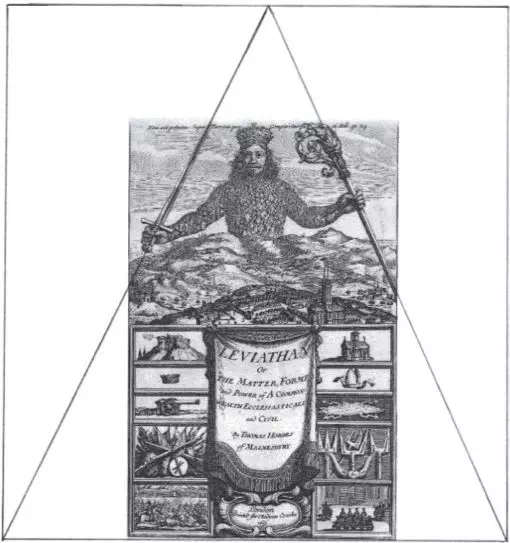

霍布斯还希望传达给我们一个重要观点。霍布斯展现的利维坦手中所执的利剑与牧杖形成了对角的强烈视觉标志。如果我们沿着这个假设继续向前,把对角延长,我们就能画出一个三角形,包围了巨人和整个插图。这个三角形的图像学意义是什么?在西方基督教传统中,三角形的三边与三角使其成为上帝的标志,而上帝则由三个位格组成:上帝有着圣父、圣子、圣灵的位格,也就是所谓的三位一体(Holy Trinity),三个合成一个。

随着17世纪初期英国批准了《圣经》的大量印刷,我们能发现一些圣经的卷首图,就是通过三角形展现上帝三位一体的性质。这是威廉·霍尔为1607年印刷的《日内瓦圣经》所作的卷首图。它是最早用三角形代表神名雅威/耶和华(YHWH)的英文本《圣经》插图。YHWH是希伯来语中上帝的标准名称。这里还有一个匿名的插图,见于1618年的英国国教祈祷书(Book of Common Prayer)。这同样是第一本有着三角形象征的英文祈祷书。但也许对目前的论证最有意义的事实是,《利维坦》插图的设计师波瑟也曾经使用过这个三角形的象征。

霍布斯那个萦绕在图画中的三角形要传达出什么样的国家观念呢?首先,非常重要的是,我们应该将国家视为上帝。国家只是霍布斯所言的由人组成的“有朽的上帝”,但尽管如此,他在第十七章中说道,这是一个处于不朽的上帝之下的有朽者,我们的和平与安全都归功于它。第二,霍布斯确证道,与不朽的上帝一样,国家这个有朽的上帝是由三个位格组成的统一体。一个是国家首领/主权者的人格,无论男女——在图画中呈现为男性;一个是杂众的人格,杂众经由他们同意被代表的行动转换为一个单一人格,他们授权主权者以他们的名义言说与行动;一个是圣灵一般的人格,如霍布斯所说,这个人格是由杂众对主权者的服从行动所创造的,是一个由主权者代表的人格,也就是国家的拟制人格。最后,也最重要的是,表明国家是上帝,是为了传达给我们对待国家应有的态度,按霍布斯的话说,应该心存敬畏。这种态度也恰恰在画中的人格看待政治体的方式中展现出来。

政治体中的成员都仰视(looking up to)主权者的头颅,有些人——尤其是主权者右手中的人——还有膜拜的动作。英语中“looking up to”的习语——也即怀有崇拜与尊敬的情感——已经在霍布斯的时代得到广泛使用,也经常被神学作者用来传达一种在思索上帝的恩典时所必须怀有的崇敬之情,霍布斯展现臣民对有朽的上帝的仰视与崇拜,其方式与牧师教导我们仰视不朽上帝的样子如出一辙。

一些评论家将《利维坦》中的这一图景当作是一种宗教应答的图景。但事实上,仰视国家的臣民并不认为他们臣服于上帝,而仅仅是臣服于他们自己的造物,因此他们表现出的敬畏之心完全是政治性的,比如说,没有一个人觉得应该脱帽致礼。他们仅仅是表现出对他们所受到的保护的合宜的感激之情。同时,人们常说只有男性被刻画出了服从的行为,但通过更加细致的观察我们发现女性也出现在画面中(许多人戴着边帽和披肩),还有孩童也出现了。所以在我看来,霍布斯的插图最终要传达的信息是,我们所有人对国家怀着同等的尊敬之情。如果国家没有保护我们,我们就不需要敬畏国家;如果它保护了我们,它才值得我们敬畏。

本文观点资料整理自《国家与自由:斯金纳访华讲演录》(北京大学出版社2018年版),经出版社授权发布。