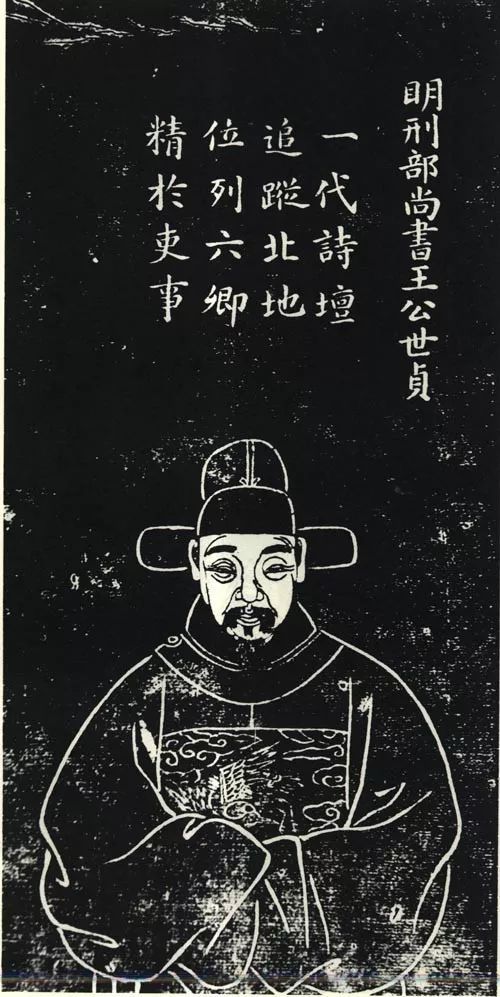

明末剧作家屠隆在万历十二年被从礼部主事任上削籍为民。在这件看似只涉及私人恩怨的事情上,可以洞察到朝廷政治的翻云覆雨是怎样直接影响到个人的仕途,并波及江南乡土社会的。

按:明末剧作家屠隆在万历十二年被从礼部主事任上削籍为民,杨彦妮根据当时人和后人在诗文集、官私史料中的记述,以简短的篇幅写出屠隆削籍为民的经过。在这件看似只涉及私人恩怨的事情上,可以洞察到当时因为张居正被清算,朝廷政治的翻云覆雨是怎样直接影响到屠隆、俞显卿等人的仕途,并波及江南乡土社会的。由此也可以看出《万历十五年》没有写出的明代政治、社会的更多细节。

文 | 杨彦妮(《读书》2019年12期新刊)

根据张廷玉《明史·文苑·屠隆传》的简要记载,万历十二年十月,刑部主事俞显卿上书弹劾礼部主事屠隆和西宁侯宋世恩在频频游宴中的“淫纵”行为。俞显卿并非善辈,屠隆曾经责骂过他,所以他衔恨攻击屠隆,还牵连到屠隆的大上司礼部尚书陈经邦。屠隆不服气,上书自辩,证明对方是诬陷报复,吵得不可开交。最终,负责处理这件事的机构竟将他们两人全都削籍,黜落为民。

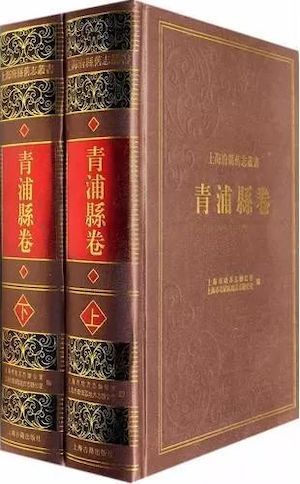

宋世恩的先祖宋晟是功勋武臣,永乐三年(一四〇五)受封西宁侯。宋世恩是宋晟的九世孙,三岁袭爵。俞显卿,字子如,号识轩,青浦人,万历十一年中进士,授刑部主事。可以说,在弹劾事件发生的万历十二年,屠隆和俞显卿都是任职不久的郎署官员,而宋世恩是个刚刚二十出头的年轻侯爷。

万历十二年十一月二日,削籍事已定的屠隆回了一封很长的信给兵部尚书张佳胤,随后又写信给在太仓蛰伏不出的王世贞、王锡爵。关于宴会始末的记载,两封信大体相同,万斯同《明史》对于此事的记载沿用了信中的说法。再结合《国榷》等信息,撮述如下:

万历十一年,在南京署理前军都督府军务的西宁侯宋世恩因侵占民田被直隶巡抚蔡梦说弹劾,宋世恩因此被罢职。回到北京后,这位公子哥受到同一时期流连文酒、声名大作的临淮侯李言恭的影响,也想追求文学方面的名声。他主动去结交屠隆,先是想做弟子,被婉拒后又要以兄弟相称,屠隆不得已接受。是年九月,宋世恩大宴宾客,有酒有演出,政界文化界名流云集。屠隆在宴会上,既少饮酒,又不多话。然而当着众人,西宁侯数次表白:“屠先生幸肯与宋生通家乎”,“徼天宠灵,业蒙先生许某称弟。异日者,家弟妇将扶伏拜太夫人、嫂夫人”,宣称要让自己的夫人去拜见屠隆的母亲和夫人。周围的客人都听到了,但两家女眷并没有真的会面。然而在场的山人四处宣扬,这些谈话就落入了仇家俞显卿的耳内。

皇帝读到俞氏的奏疏,让有司来核实处理。屠隆和宋世恩饮宴一事不难澄清,在场的翰林王季孺等人都为他奔走做证。屠隆至多算是诗酒放旷,没有多大的罪过,反而俞显卿的诬告行为非常确定。俞又扯出屠隆在青浦县令任上的过失。屠隆很不解,为什么在青浦的旧事会成为此时讨论的内容,难道不是应该以俞显卿诬告不实为主题吗?怎么青浦就成了他被罢免的原因呢?屠隆是通过考核才留任京职的,因此他对朝廷的处置更加愤愤不平。然而在政治的维度上,问题会变形成:青浦的问题这么大,当初是谁通过了他的考核呢?这个向前追诉的深度与力度会引出更多的麻烦,此时把制造麻烦的双方都削籍,似乎能看到皇帝或者朝廷想要息事宁人的态度。

在给张佳胤写信时,屠隆仍在此事的震惊之中,急于对双方做君子/小人的道德判断。而在给王世贞、王锡爵的信中,可能又冷静了一段时间,提供了更多的细节。屠说,“俞(显卿)以上海分剖,隶治青浦。横暴把持,乡闾切齿”,自己“每事以法裁之。复因诗文相忌,积成仇恨”。而俞任职刑部之后,竟然构陷自己的老上司、历任三朝的治河功臣、刑部尚书潘季驯,搞出很多风波。面对同处江东、精通时局的王世贞和王锡爵,屠隆讲出青浦的旧事和眼下的政局的关系,正是想赋予此事一层严肃的政治意义:它其实关系到地方治理中的繁琐复杂的乡土力量,却又迷失于高层政治的翻云覆雨中。

青浦是万历初年从周边的上海、华亭两县分割出来新设立的县,本是上海人的俞显卿就这样成为青浦人。在屠隆主政青浦时,他们二人曾经和和气气地协作过。例如以前本在华亭县西部地界的先贤陆机、陆云兄弟的墓,设县划界之后到了青浦,二陆就成了青浦的鬼。屠隆先是把他们的牌位放入学宫,随后又为他们专门立祠祭祀。在落成而作的《二陆先生祠记》中,屠隆写道:“是役也,不佞实捐俸首事,终之者部民陈谟、蔡论,而祠墓则俞孝廉显卿所捐上田,皆好义有志者,得并书。”可知,当时还是举人的俞显卿捐出上等田地来修祠堂,相当配合县台工作。松江人范濂的《云间据目抄》收录了本地的名人名行,其中就有俞显卿,说他“早岁举孝廉,即留心民瘼,有范希文先忧后乐之志”,结合他二十岁便中举,隔了二十三年才中进士,也就是说他在地方上长期以举人的身份活动,参与了很多地方事务。不仅如此,从同时期士人的诗歌和书信中可以看出,俞家在当地是一个颇有势力的家族,这和他在地方上拥有话语权互为表里。

在一个新设立不久的县,钱粮逋赋逃欠人丁土地丈量水利灌溉,无数问题都需要地方官和士绅通力合作,县令屠隆自知对望族士人俞显卿不够礼遇,还提到诗文相忌。虽然没有细节,但是只要看看同一时期屠隆对戏曲《浣纱记》的作者梁辰鱼的做法——因为梁的戏文中一句话不达标即撤掉美酒换上污水强迫梁喝掉——不难想象他当时对待才华远不如己的老举人俞显卿的傲慢态度。日后俞显卿以青浦人的身份上书屠在该县放浪废职,导致他最终被罢免,这是屠隆自己酿成的苦果。

万历十二年的历史中最耸动的事情当然是皇帝在经过两年的犹豫不定之后于四月愤然下令籍没故相张居正的家产。去世的张居正已是墙倒众人推,无数人都靠打“死老虎”来讨好当今的皇帝。屠隆却自称“好从建言得罪诸公游”,指的是当初当面批评张居正而获罪的邹元标等人,这些人此时没有落井下石,所以“为当事所不悦”。而本年抄没居正家宅时发生了很多不人道的行为,刑部尚书潘季驯上书仗义执言,要求叫停。江西道御史李植闻到风向,意会到皇帝对潘季驯不满,因而上书弹劾潘,致令潘被革职为民。屠隆所谓俞显卿参与构陷潘季驯的传言,并无实据,但这种流言基本等于把俞打入靠咬人投机、骤至显贵的李植等人一册。事实上,屠隆也只是在某个场合听到类似的传言,而大大批评讥讽了一番,结果话又泄露到了俞那边。旧恨未平,又添新仇,所以俞显卿出手报复。

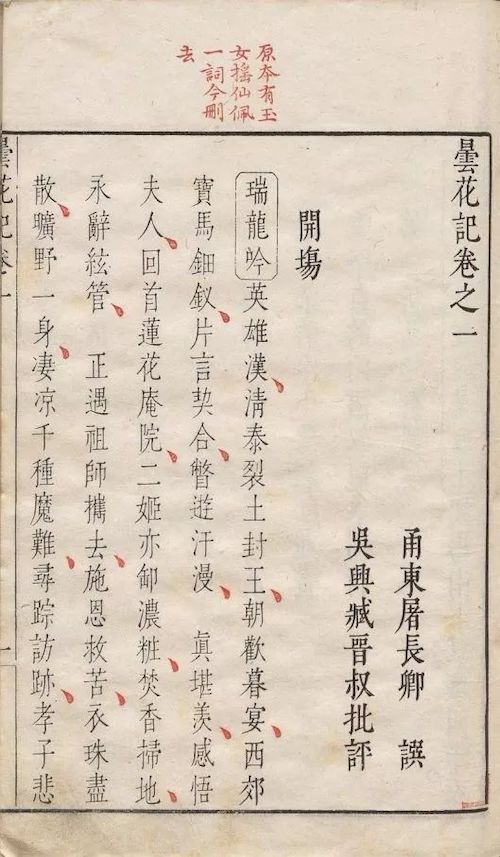

罪名中的“淫纵”到底指什么?俞显卿上书的全文今已不见。屠隆极力解释和西宁侯并无“通家”,即双方女眷们不曾见面叙礼互通音问。而屠隆同时代或后辈会用楚庄王“灭烛绝缨”的典故来指代针对屠隆和西宁侯宋世恩夫妇的指控,以见出屠之放浪不羁与宋之百无禁忌。后来钱谦益在编《列朝诗集》时在屠隆的小传中也沿用了这个说法:“(屠隆)在郎署,益放诗酒。西宁宋小侯少年好声诗,相得欢甚,两家肆筵曲宴,男女杂坐,绝缨灭烛之语,喧传都下,中白简罢官。”将之描述成一种男女混杂、互不避忌的家庭宴乐。沈德符《顾曲杂言》则透露俞氏疏奏内有“日中为市,交易而退”,“翠馆侯门,青楼郎署”等语,比起“灭烛绝缨”来生动下流得多。随后,沈德符还补充了有才色、通音律的西宁侯夫人和票友屠隆之间基于艺术爱好而男女授受的情节。沈自言屠隆的《昙花记》演出时,他从冯梦祯那里得知这出戏的主角木清泰暗暗对应了宋西宁,“屠晩年自恨往时孟浪,致累宋夫人被丑声,侯方向用亦因以坐废。此忏悔文也”。此时冯梦祯和屠隆都已过世,沈德符笔下这个缺乏人证的深情忏悔,将屠隆牢牢地架在了这桩风流韵事的火上。

实际上,男女避忌在屠隆那里一直很无所谓。在青浦任上,他和好友冯梦祯、沈懋学等人的通信中十分热衷于强调彼此的通家之好,他问候他们的夫人,转达自己夫人的近况。他调笑儿女亲家沈懋学新买的两个小妾,为此写诗,并且到处和人分享这种调笑。此外,他狎妓、饮宴、演剧,可谓终身的爱好。其文人趣味之猥琐无聊,颇令人侧目。极可能青浦故人俞显卿也参与过某几次文酒之会,目睹过宴席之上口无遮拦、破绽百出的状况。

无论如何,“淫纵”是一个十分强烈的指控,曾被用在叛乱的宁王朱宸濠和逃匿的严嵩之子严世藩这种级别的大奸大恶身上,屠隆和宋世恩二人的分量远远不够,可见俞显卿必欲除之而后快的劲头。然而同时期的奏章,其攻讦之纤介不遗、用词之耸人听闻,和俞显卿这封疏奏所试图施加的语言暴力如出一辙。

由于史料缺乏,已经很难确定皇帝或者政府是被屠隆等人出格的言行触怒,还是说单纯被俞显卿的暴力书写所触怒,也许兼而有之。就他们所受的惩罚而言,不剥夺生命、不肉体惩罚的削籍作为权力方(多数是皇帝)折冲制衡、表达意见的方式,到了天启、崇祯朝会更加频繁地出现。运用得宜时,它甚至不失为一种灵活的施政手腕。削籍之后再度复出的例子代不乏人。朋友安慰屠隆,要他韬光养晦,日后徐图之。别人见到他们,还是要尊称一声“屠仪部”“俞比部”。

这么说,似乎对他二人的人生的惨痛转折缺乏同情。事实上,他们真正需要面对的问题不是削籍的结果,而是如何看待这件事的发生,如何给整件事赋予意义?他们双方及拥护者各自衍生出一套讲述策略。先说俞显卿,他的好朋友张凤翼写信鼓励他,“言人所不能言,亦言人所不敢言”,认为他打击的是不学之徒以文学探讨为幌子沽名钓誉的不正世风,“不独洗刷朝班,亦大有功于名教”,“清浊泾渭,海内自有定论”。在老乡范濂那里,俞显卿俨然成了一个儒家信条的坚定践行者,忠孝两全,敢于抗争当朝权贵。而屠隆因其拥有文化资本之丰富,获得的安慰、关注乃至诋毁远远超过俞显卿。四五年内,他一直在纠结王世贞不应该用勾引寡妇的司马相如来比自己。在晚年的剧本《彩毫记》中,他以李白被高力士进谗言来自况,对方品格越卑贱,告发的事由越琐屑无意义,那种珍贵的才华被埋没于小人之口的悲剧感就越令人感到痛心。

失去了缙绅身份的屠隆一面喊冤,一面获得了解放,他削籍之后的行事做派更无忌惮,最终因梅毒而去世。不光是他,西宁侯宋世恩除了此前因侵占民田而被革职和因屠隆事被罚俸半年外,万历十四年又因“条议狂悖”而罚俸三分之一。到了万历二十三年,皇帝仍然记得他屡次被人弹劾的记录。虽然处罚不断,但他和屠隆一样,并没有因此而收敛行迹。

屠隆和俞显卿的冲突是在乡土政治文化的土壤中酝酿,在张居正身故之后一片肆意攻讦、告发的混乱无序之中催生的。它最初起因于私怨,但试图将公共领域的目光引向官员的个人生活,最终导致屠、俞两人的重大挫折。我们可以借由此事掀起的幕布的一角,窥见其时政治、社会中并不平淡的一隅。