我们无法消化这个事实——世界没了我们,一切照旧。

1902年的列夫·托尔斯泰 图片来源:Karl Bulla/Wikipedia

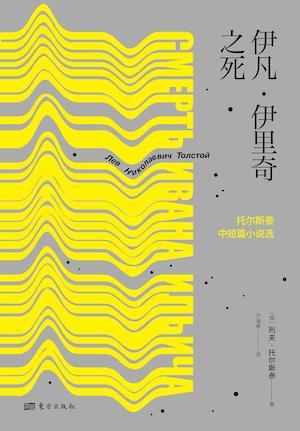

列夫·托尔斯泰在他1886年的中篇小说《伊凡·伊里奇之死》中展现了主人公伊凡·伊里奇作为一个濒死之人,在肉体毁灭与灵魂觉醒的双重袭击下的挣扎和反思。不难理解,拿到不治之症诊断书的那一刻,人人都会怔住,这个意外的冲击令人不快。可是我们怎么可能在这个时刻才意识到自己终有一死呢?不管怎么说,这就是伊凡所面临的处境。对他来说,将至的死亡不仅是个新鲜事,而且完全无法接受:

他深谙基塞韦特的三段论:凯厄斯是人,所有人都会死,所以凯厄斯也会死。这个理论用来陈述凯厄斯的人生完全没毛病,但要套在自己身上就怎么都说不通了。凯厄斯象征着“人”这个抽象的概念,所以逻辑一点问题都没有,但伊凡不是凯厄斯,他是一个实实在在、有血有肉、独一无二的个体。

托尔斯泰这本杰作描述的不是什么异常现象,也不是什么心理怪癖,他笔下的伊凡虽是虚构角色,但这类人在现实生活中随处可以找到相对的映射。这本书对神秘经历的描写回味无穷,引导读者反思,人类的核心是什么。

1984年,在我27岁生日的前夕,我和伊凡一样,遇到了人生的顿悟时刻:有一天,我将不再存在于这个世界上。我把这种感觉叫作“存在主义冲击”(existential shock),当时我还是第一次体验到如此深刻的震荡,一下子失去了方向,这一切都是前所未有的。只有在切身体会过这种存在主义冲击之后,你才会明白它究竟为何物。遇到这种冲撞感之后,你很大几率会不知道究竟发生了什么,不管是在当下,还是余波之中,你大概都是摸不着头脑的状态。于是,焦虑感如同锥子般尖锐,刺激你的神经,让你无法清醒思考。然而度过这一阶段之后,几乎所有的细节都从记忆中溜走了。想要复盘这个存在主义冲击?那就如同早晨醒来努力回忆昨夜的梦,但怎么都想不起来,只不过当你面对存在主义冲击的时候,你会发现自己比任何时分都要清醒。

这种存在主义冲击自有其惊人之处,不过其中揭示的道理并不复杂。事实上,人终有一死,这一点没有人会否认,但正是这个现象令人困惑。我知道自己会死吗?很显然,我早就心知肚明,那么已知的东西为什么还会激起这样的顿悟时刻呢?我知不知道自己终将面对死亡,如果只问是与否的话未免太简单了,因为从某种程度上说,我之前——其实直到现在,都不敢相信这个事实。之所以会产生这种相互矛盾的态度,是因为人们对自我的思考基本会有两种角度,我将其称为“局外人视角”和“当局者视角”。

让我们先站在局外人的角度看一看这个问题,我难免一死,这一点我老早之前就知道了。人类有种独特的能力,可以让他们抽离自己的意志和行动,这样一来,我们每个人都能把自己看作是独立于心灵(mind-independent)的世界,是几十亿人类中平淡无奇的一员。当我把自己抽离,“站在外边”看待死亡的时候,毫无疑问,我肯定会死去。而我的存在也只是因缘巧合,无数事件碰撞在一起,便有了我。如果我离开世界,地球依然照样转,就像我不曾造访人间一样。这些想法并没有让我不安。我终将毁灭,无法避免。即便在思考这一点的时候,我依然能平静坦然,仿佛事不关己。由此看来,站在旁观者角度的时候,“我”是审视死亡的思考者,这与作为死亡的主体的“我”存在一定的认知距离(cognitive distance)。

另一种看待自我的角度基于我们如何站在当事人的角度看待日常生活。马克·约翰逊(Mark Johnston)在2010年的《幸免于死》(Surviving Death)中也提到了这种视角。他认为,我们的知觉体验天生就是从个人出发的,人们通过透视法看待这个世界。在我眼中,整个世界就仿佛是围绕我搭建的,而我的脑袋,因其汇集了大部分的感觉器官,就更加是中轴线了。我从未用另一种方式感受世界,也就是说,我自己永远处在“宇宙中心”。当我移动的时候,这个唯象的中心(phenomenologically central position)也随我改变坐标。人们的知觉体验往往正是思想、感受和感官产生的地方。约翰逊把它称作“存在和行动的舞台”。在我们眼中,自己就站在舞台的中央,因此假设有一天我们的意识、我们这种看待世界的角度不复存在,这都是难以想象的。

这种当局者视角是与生俱来的,换句话说,人类有一种自然而然的倾向,认为整个世界都在围着自己转。这种思想模式让我们在内外两种视角之间无法自洽。我们无法消化这个事实——世界没了我们,一切照旧。

为了充分接纳人终有一死的事实,我需要明白我们的日常经历是有误导性的,不仅是在理智上,更需要从内心深处接受这个事实,不仅在细节上,更要在总体上看清现实。佛教哲学能给我们带来不小帮助,找出这种扭曲的另一个原因。杰伊·L.加菲尔德(Jay L Garfield)在2015年的著作《入世佛教》(Engaged Buddhism)中指出,我们在观察世界和自己的时候,都戴着基于物质的形而上学眼镜,被“原始的困惑”(primal confusion)所扰。举个例子,我认为自己是个独立自主的个体,拥有一个永恒不变的本质,塑造了今天的我。这种核心的“自我性”构成了我生理和心理特性不断改变的基础。然而这种原始的困惑是非理性反射的产物,是在知觉意识之下的一种典型现象。

把这两种角度结合起来:一方面,当自己是当事人的时候,从现象学上看我们就是宇宙的中心;但另一方面,抽离出来,其中隐含的讯息就是,人类自己也不过是一种物质。这样一来,就不难明白,为什么从当局者的角度来看,我们的消失是如此难以想象了。因此,我们想要对死亡达到最通透的理解,就需要把自己抽离出来,站在局外人的角度来思考。

不同于“人类都是基于物质的”这种看法,佛学提出了另一种解释——“无我”。 无独有偶,大卫·休谟在地球的另一边也得出了相似的观点。休谟反思了变幻不定的思想、情绪和感官,他认为,我们没有证据表明人拥有一个实质的自我,这就反证了人没有一个实质的自我。在《人性论》中,他总结道,“自我”这个概念不过是“一束或一系列不公感知的集合”。

尽管哲学论证可以印证许多佛教经文中的思路,但终究只能达到其教义的一部分。佛教徒坚信,冥想练习可以让人们体验到“无我”的状态,而不只是在理论推断中绞尽脑汁。佛学的哲学理论与实践体验是前后串联,相互扶持的。

让我们回到存在主义冲击的话题。遇到这一难题,有的人可能会寄希望于寻找某种非正常因素,重新把自己拉回正常状态。但我认为,更为理想的办法是给我们的日常生活做减法。存在主义冲击起源于当事人角度的激变,原始的困惑正是由此产生,于是人们便直面这种虚无。我认为,“无我”并不只是一种概念,而是人的印象和意识。我发现,“自我”(ego)是个骗子,乔装打扮成一个永恒的“自性”(self)。存在主义冲击——也就是难免一死的顿悟——最复杂的地方,就在于把死亡问题重新放到语境中,发自肺腑地承认“无我”这一基本真理。

不过这就提出了另一个问题——是什么让原始的困惑暂时消退?休谟通过观察发现,我们精神的自然运动是受到关联原则控制的,在这个规律中,我们的思想和情绪往往围绕熟悉的轨道运行,从一个节点毫不费力地通向下一个状态。我们思维的这种关联机制一刻不停地运转,让存在主义危机无处落脚,而正是在这个体系失灵的当口儿,原始的困惑才会趁虚而入。

存在主义冲击的第一次到来并不是偶然,而是经过了长时间的严格修行逐渐形成的。我远离了自己习以为常的环境——社会常规、手边现成的东西,以及所有干扰我、让我痛苦的东西,然后打造出一个新的环境,让自己不再以自动巡航的形式生活。这也就为存在主义冲击创造了一个缺口——我的心理关联机制突然拉上了手刹。此刻,我终于看清了自己。

本文作者是俄勒冈州波特兰大学的哲学教授,著有《Routledge哲学指南之:休谟论道德》(Routledge Philosophy GuideBookto Hume on Morality,2000)。

(翻译:马昕)