“我深知莫高窟会慢慢走向衰老,这是不可逆转的自然规律。自然界任何物质到了一定时候都要转化成另一种形态,莫高窟的“消失”最终也是不可阻挡的。但我们不能就这样任凭其消亡,而是要想办法做一些抢救和补救,尽可能延缓它的衰老,延长它的寿命。”

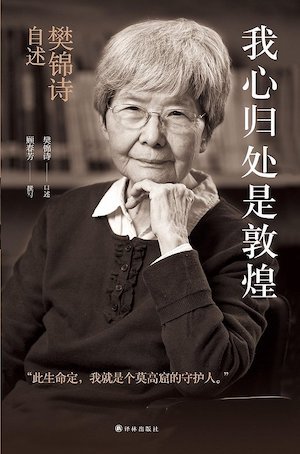

樊锦诗 图片来源:视觉中国

“去敦煌之前,我什么都不知道。一开始我对敦煌的艺术没有感觉,是樊锦诗等老师的人格魅力折服了我。”在日前举办的《我心归处是敦煌:樊锦诗自述》新书发布会上,新任故宫博物院院长、前敦煌研究院院长王旭东称,他最初了解敦煌,是通过樊锦诗等老一辈敦煌人。

81岁的“文物保护杰出贡献者”国家荣誉称号获得者樊锦诗成长于上海,毕业于北京大学历史学系考古专业。毕业后,她去了敦煌。一开始,樊锦诗的日子过得非常艰苦,灰土怎么也扫不完,老鼠往床头蹿,夫妻两地分居,孩子照应不来。她有很多次离开敦煌的机会,在家人的支持和自己的意愿之下,她一直没有离开。樊锦诗看到,敦煌研究院第一任院长常书鸿、第二任院长段文杰在国内外学术界都颇有地位,都为了保护敦煌艺术,心甘情愿过着和西北农牧民一样的生活。他们能做到,樊锦诗坚信自己也可以。

樊锦诗大半生待在大漠,她说,“此生命定,我就是莫高窟的守护人。”在敦煌期间,樊锦诗运用考古类型学的方法,完成敦煌莫高窟北朝、隋及唐代前期的分期断代,成为学术界公认的敦煌石窟分期排年成果。由她具体主持编写的26卷大型丛书《敦煌石窟全集》成为百年敦煌石窟研究的集中展示。1987年,莫高窟被评为我国首批世界文化遗产时,时任敦煌研究院副院长的樊锦诗是申遗的主要负责人。她在60岁担任敦煌研究院院长,80岁退休,任职期间,敦煌研究院形成了一整套先进的数字影像拍摄、色彩矫正、数字图片拼图和储存等敦煌壁画数字化保存技术,制定了文物数字化保护标准体系。

在这个莫高窟守护人的眼中,莫高窟保护面临着什么样的挑战?敦煌人又采取了什么措施,来抢救和补救莫高窟内脆弱的壁画和泥塑?在以下摘选的内容中,樊锦诗从专业角度谈及莫高窟保存面临的问题,以及敦煌研究院为保护文物作出的努力。

口述 | 樊锦诗 撰写 | 顾春芳

莫高窟绵延千年,地处戈壁沙漠腹地,气候干燥,雨量稀少,洞窟内微环境相对稳定,壁画和彩塑所用矿物颜料性质稳定不易变化,历史上鲜有灾难性战事和社会动荡,这些是洞窟本体、壁画和彩塑得以保存至今的重要条件。但自然因素和人为因素也在不断地威胁着莫高窟洞窟及其壁画和彩塑的保存。特别是16世纪中叶明朝政府封闭嘉峪关,关外人民内迁,敦煌沦为边荒之地,石窟停止开凿,繁荣兴盛的佛教圣地趋于冷寂,以致逐渐被人遗忘。

从封关到1944年敦煌艺术研究所成立的近四百年间,莫高窟无人看管维护,任由窟檐糟朽、窟门缺失、窟室坍塌、风吹日晒、沙子侵入、河水倒灌,还有旅人或散兵居住投宿、修炕搭灶。这个时期的种种自然和人为的破坏,加速了莫高窟壁画和彩塑多种病害的爆发。至20世纪40年代,历经沧桑的莫高窟,已呈现一派荒凉破败的景象。

敦煌研究院保护专业人员经过对莫高窟洞窟崖体及其壁画和彩塑,以及石窟大环境和洞窟微环境的多年调查、监测和研究发现,莫高窟文物的保存受到多种风险影响和威胁,壁画和彩塑本体的许多病害往往是多种风险因素综合作用的结果。这些风险因素长期威胁着石窟本体、壁画和彩塑及石窟环境的保存。

首先是来自风沙的自然侵害。

莫高窟地处戈壁沙漠边缘,千百年来长期受到风沙的威胁。稍有风吹,就有鸣沙山的流沙从莫高窟崖顶飞泻而下。风沙流会吹蚀洞窟围岩,磨蚀露天壁画,甚至造成岩体坍塌,风沙一旦进入洞窟还会破坏壁画和彩塑。

特别是16世纪中叶以后,因莫高窟长期无人管理和看护,洞窟门窗破损,倾泻的沙子不同程度地积存于许多洞窟中,吹入窟内的沙子直接磨蚀壁画和彩塑。倘若遇到强降雨,窟前积水灌入洞窟,窟内积沙储水,就会导致洞窟湿度增高,引起壁画霉变、酥碱等病害。风沙还会造成窟前环境污染,所以要经常清扫,拉运积沙。20世纪80年代以前,工作人员每年要从窟区清除积沙约3000—4000立方米,耗费大量人力财力。经过多年的风沙防治,风沙危害已基本得到控制;但每年春季开始,常有沙尘天气。细小的沙尘飘入洞窟,沉积在壁画和彩塑表面,依然不利于文物保护。

其次是水的入渗和可溶盐的危害。

敦煌壁画大致由支撑体(洞窟岩壁)、地仗层(草泥层)、画面层(颜料层)组成。莫高窟每年夏季有季节性降雨。雨水沿崖体裂隙渗入岩层,溶解了岩体中的盐分。溶解后的可溶盐随水分运移到洞窟岩体、壁画地仗层和颜料层中,使壁画潮解。待水分挥发后,可溶盐在壁画地仗层和颜料层中结晶。降雨时,潮湿空气进入洞窟,被壁画地仗和岩体吸收,再次使盐分溶解。这个过程反复发生,导致岩体疏松,壁画出现空鼓、起甲、酥碱等病害。这些病害对壁画的破坏非常严重,且难以控制。

最可怕的是地质灾害。莫高窟建造在砂砾岩体中,且位于甘肃省河西地震区边缘。在自然营力的缓慢侵蚀与历史上各类突发地质灾害的叠加作用下,开凿洞窟较多的岩层存在着许多纵向和横向裂隙,风蚀、雨蚀致使裂隙发育加剧,破坏了岩体赖以固结的泥质、钙质胶结物。一千多年时间,引起莫高窟立面岩体局部垮落、坍塌,一些洞窟的甬道和前室部分已不存在。这种状况,在1964年的加固工程之后得到缓解,不稳定的脆弱岩体得到了加固,阻止了岩体的坍塌。

还有一种灾难就是人为导致的破坏,最典型的就是臭名昭著的华尔纳之流剥离、盗窃敦煌壁画的行径。1923年9月,华尔纳一行从西安出发,第一次代表美国哈佛大学福格艺术博物馆在中国实地考察。这支考察队轻车简从,只带了滑膛枪、自动手枪、地图、化学药品以及照相器材。这是一次蓄谋已久的文物盗窃,华尔纳一开始就瞄准了中国美术品。他相信,只要带回实物的壁画,就能在哈佛大学实验室的帮助下,弄清唐朝壁画名家所使用的颜料及其来源,解答艺术史上一些难以捉摸的问题。华尔纳利用特制的化学胶布粘取了26方最为精美的壁画,还盗走了几尊经典的彩塑。

严重的人为破坏还有哥萨克士兵在洞窟里的肆意破坏。俄国“十月革命”后,沙俄旧部阿连阔夫率领的阿尤古斯军团败退中国境内,新疆督军古达云运筹帷幄、决胜千里,在与阿连阔夫所率领的哥萨克军队经过一番惊心动魄的较量之后,最终使其解卸武器。当时的新疆督军遵守国际公约,应他们的要求护送阿尤古斯军团踏上了前往第三国的征程。但因时局动荡,北洋政府当局恐战火再起,便于中途令其滞留甘肃敦煌。因此1922年,在愚昧无知的官吏的操纵下,莫高窟的一些洞窟变成了哥萨克士兵的营地。莫高窟曾一度关押了数百名哥萨克士兵,他们居然在洞窟中烧火做饭,烟熏火燎,胡乱刻画,造成了洞窟壁画的毁坏。

此外,一度也有敦煌当地人进洞点火做饭,甚至把洞窟充当羊圈,还有在壁画上乱写乱画的。王道士除了出卖藏经洞文书之外,为了方便往来各个洞窟,他居然在洞窟之间打了穿洞,以开辟行走的通道,极大地破坏了许多洞里的壁画。常书鸿先生主持敦煌文物研究所的工作之后,实施了封洞。现在我们还能在莫高窟看到被封堵上的王道士的穿洞。

此外,如果管理不善,旅游对莫高窟也势必会产生负面影响。

莫高窟在历史上是供奉佛陀的殿堂,是佛教徒参拜的场所,本不具备开放博物馆的条件和功能,又不能按照博物馆展陈的要求进行任何改造。莫高窟大多数洞窟空间狭小,据统计,面积在100平方米以上的大型洞窟仅18个,50-100平方米的洞窟21个,25-50平方米的洞窟41个,10-25平方米的洞窟123个,10平方米以下的洞窟289个,其中面积在25平方米以下的洞窟占了洞窟总数的83%以上,因此洞窟可承载的游客量十分有限。

自1979年正式向社会开放以来,莫高窟的游客人数逐年增加。特别是进入21世纪以后,随着西部大开发,旅游业大发展,游客数量快速递增。预计2019年会突破200万人次。随着旅游业的迅猛发展,未来莫高窟的游客数量可能还会不断突破纪录,这会给莫高窟本体及其赋存环境的保护和游客服务管理能力带来极大的压力。大量游客进入洞窟参观,使得洞窟内的温湿度波动剧烈,相对湿度和二氧化碳浓度的增加,对洞窟的长期保存和游客的健康均有十分不利的影响。

1944年,敦煌艺术研究所成立。常书鸿先生担任所长期间,采用引流冲沙,就是把宕泉河的水引到提前筑好的水坝里,希望能够放水把积沙冲走;尽管如此,仍不能有效阻断流沙对莫高窟的侵蚀。从50年代留下的照片来看,南区有些洞口的流沙堆积高达四五米,一直淹没到第二层石窟的地面。第129窟到第109窟的流沙,已经直接堆到石窟门口;第108窟到第100窟的流沙甚至已经封堵了窟门。第79窟到第21窟,流沙甚至比下层石窟地面还要高出几十厘米到一两米不等。

为了治沙,敦煌文物研究所的工作人员想尽了各种办法。防治风沙的试验工作从20世纪五六十年代就开始了。当时曾经在石窟的山崖边上修建防沙墙,通过铺压碎石等方法进行小规模防沙试验,短时间内起到了一定效果,但后来相继失效。老一辈的敦煌文物研究所人,几乎每天早上都要出工,清理积沙。几十年如一日,以牛车运沙,用人力在窟前清除积沙。

80年代末开始,敦煌研究院与中科院兰州沙漠研究所合作,在美国盖蒂基金会的支持和美国盖蒂保护研究所的直接参与下,实施莫高窟崖顶风沙危害综合防治试验研究。通过对莫高窟地区风沙活动规律及强度的监测和研究,基本掌握了莫高窟崖顶风沙迁移的规律,经过专家反复论证,在莫高窟崖顶安装了长达3240米的“A”字形高立式尼龙防沙网,使洞窟前的积沙减少了70%-80%。

经过几年对防沙效果的观察,工作人员发现吹向窟区的沙子堆积在防沙网两侧,像一道沙筑的小长城,每年必须清除防沙网两侧的积沙。为解决这一问题,后又在“A”字形沙障往西,培植了两条人工防沙林带,种植了梭梭树、花棒和沙拐枣等沙生植物,应用滴灌节水技术育林。这两条防沙林带长约两公里,大约十八公顷。防沙林带大幅度减少了防沙网两侧的积沙,防沙效果得到明显提升。

2008年开工的敦煌莫高窟保护利用工程的子项目风沙防护工程,在原有风沙防护项目的基础上,增加砾石铺压,扩大了高立式阻沙栅栏、草方格和植物固沙林带防护,进一步完善了莫高窟崖顶风沙防护体系,将风沙对莫高窟的危害程度降至最低。

我的胃不好,每天都要吃“多酶片”,还有胡庆余堂的“胃复春片”。萎缩性胃炎让我基本没有什么胃口,饭量很小。我体检下来浑身都是毛病,和莫高窟一样了,莫高窟也是每一个洞窟都有病。

我深知莫高窟会慢慢走向衰老,这是不可逆转的自然规律。自然界任何物质到了一定时候都要转化成另一种形态,莫高窟的“消失”最终也是不可阻挡的。但我们不能就这样任凭其消亡,而是要想办法做一些抢救和补救,尽可能延缓它的衰老,延长它的寿命。

莫高窟保护是一个永恒的主题。因为这些壁画、彩塑是泥土、草料、木料、矿物颜料、动物胶制作出来的,非常脆弱,总有一天会消失。我们的保护就是要和时间赛跑。

莫高窟最早的洞窟距今已有1653年,最晚的也有七八百年的历史。历经千年的莫高窟,有着不同程度的病害。“文革”之前基本上都是抢救性保护。那段时间,对于壁画空鼓、起甲、酥碱,崖体风化、坍塌等问题进行了抢救性保护修复,同时完成了莫高窟危崖体加固、部分洞窟的防渗等工程。

目前,莫高窟壁画病害主要有三种,即空鼓、起甲、酥碱。画工绘制壁画之前,要用泥土混合碎麦秸,然后涂抹在岩壁上作为壁画的泥质地仗层。隋唐以前大都直接在地仗层上作画,自隋唐开始,画工会在地仗层上再抹上一层薄如蛋壳的白灰,经过打磨后才可以作为壁画的底色。洞窟历经千年之后,泥质的地仗层逐渐从岩体上脱离开来,形成了壁画与岩体之间的空隙。这种空隙对壁画是致命的,一旦遭遇地震或大风,壁画很容易整体脱落。壁画脱落掉至地面就会“粉身碎骨”,很难修复了,这是最可怕的。这种病害就是空鼓,是壁画保存所面临的严重问题之一。

还有起甲的问题。起甲的表现形式是壁画白粉层及其上面的颜料层发生龟裂,进而形成鳞片状翘起。翘起来的龟裂层,时间长了就会脱落。久而久之只剩下壁画的泥层,严重的还会导致壁画消失。

还有一种病害就是酥碱。壁画的酥碱病害,被称为壁画的“癌症”,其现象是壁画地仗泥层黏结性丧失,泥土颗粒逐渐掉落酥粉。在水和潮湿空气的作用下,崖体及壁画地仗层中大量的硫酸钠和氯化钠活动迁移,聚积在壁画地仗层和颜料层中,反复溶解、结晶,从而产生酥碱病变。

因为年代久远,几乎每个洞窟都存在着不同程度的病害。壁画的病情恶化是一个渐进的过程,而且将会持续下去。如遇到下雨等恶劣天气,潮湿空气进入洞窟,将加速恶化,即使在进行保护修复的同时,这种过程也不会停止。我们从事壁画保护修复的专家,就好像是“壁画医生”,每天早上睁开眼睛就想着这群“病人”,想方设法要医治这些“病人”。

壁画的很多病害是肉眼不可见的,譬如壁画的酥碱。针对这种问题,现在采用的方法就是先把盐给脱出来,然后用医用注射器将合适的修复黏结材料注射到病害的地方,以此缓解病害的程度。整个过程是一套有序的工艺,既要有适合的修复材料,也要有科学的工艺。这也是我们开展国际合作的一个重要内容。

80年代末,敦煌研究院率先在国内的文博系统中开展对外合作,学习国际先进保护理念和先进保护技术。我们意识到石窟保护需要从过去单一的抢救性修复,转化为系统的科学保护修复。文物保护不仅是文物病害发生之后的修复,而且要根据环境影响和制作材料及制作工艺,对壁画病害的原因和发生过程进行综合研究,从而能够从病害发生源头加以防控,以达到减缓病害发生的目的。也就是要逐渐从“抢救性保护”过渡到“预防性保护”,努力使洞窟环境保持安全稳定,最大限度地阻止或延缓壁画和彩塑病害的发生乃至最终劣化,做到防患于未然。

我们除了不断探索壁画的科学抢救性保护修复技术外,还在国家文物局的支持下,采用互联网技术建立了莫高窟监测中心,加强了莫高窟预防性保护体系的建设和完善。目前,每一个开放洞窟和部分重点洞窟均安装了温度、湿度和二氧化碳传感器。在监测中心,装置了能够显示莫高窟窟区大环境、洞窟微环境、游客数量、参观线路、安防情况等多个内容的屏幕。它们占据了整整一面墙,由24个小屏幕组成的大屏上实时传送着各个洞窟和窟外情况的各种监测数据和画面。管理人员能及时了解掌握莫高窟所有开放洞窟和个别重点洞窟的微环境变化和窟区大环境等各个方面的最新“情况”。目前,监测范围已全面覆盖敦煌研究院所管辖的三处石窟群(敦煌市莫高窟、西千佛洞、瓜州县榆林窟),监测内容还包括遗产地周边环境、大气降水、风沙、地震、洪水,甚至壁画病害的微小变化等。

抢救性保护和预防性保护是莫高窟保护的“永远的二重奏”。

一方面,莫高窟就像一位饱经风霜的“老人”,年代久远,十分脆弱,病害不断,需要开展更加精细化的修复保护工作;另一方面,还需要不断深入开展对这位“老人”病害原因和老化速度的研究,为预防性保护提供更多的理论依据,进而制定更加有针对性的保护措施,使精美的洞窟保存得更为长久。

研究院多年的努力换来了国家文物主管部门的肯定和认可。2004年9月,国家文物局批准在敦煌研究院建立“古代壁画保护国家文物局重点科研基地”。壁画基地以壁画和彩塑为对象,开展专门的科学研究和保护修复工作,并将研究成果应用于丝绸之路沿线乃至全国的壁画保护工作中。敦煌研究院还获得了国家文物局颁发的“文物保护工程甲级勘察设计资质单位”和“文物保护工程一级施工资质单位”证书。2009年,经国家科学技术部批准,依托敦煌研究院建立了国内首个文化遗产领域“国家古代壁画与土遗址保护工程技术研究中心”。

多年来,敦煌研究院除了承担敦煌石窟的保护修复任务外,还先后完成了青海瞿昙寺、塔尔寺,宁夏西夏王陵,西藏布达拉宫、罗布林卡、萨迦寺、古格王朝遗址,新疆交河故城,河南少林寺,浙江杭州凤凰寺,山东岱庙壁画,河北北岳庙壁画以及甘肃境内众多石窟和土遗址的国家重点文物保护工程任务,为中国文物保护做出了一定的贡献。

敦煌研究院是国内最早开展壁画修复研究工作的机构。经过几十年的持续探索和努力,研究院在壁画保护修复技术方面,已经研究并探索出了成熟的起甲壁画修复技术、酥碱壁画修复技术、壁画揭取搬迁技术和空鼓壁画灌浆脱盐加固技术等一系列针对壁画病害的修复技术。

任何成熟的修复技术,都需要操作娴熟、经验丰富的修复师去操作实践。况且壁画修复操作是一项极为专业的工作,文物不可再生的特点决定了修复操作不允许出现任何失误,更不允许失败。这就需要修复师在操作时不仅能够驾轻就熟地应用各种技术,而且还要有超乎常人的细心和耐力。

李云鹤先生是我国壁画修复的顶级专家,被誉为壁画修复的“魔术师”。五十多年前,莫高窟晚唐第161窟就是他主持修复的。那时,整窟壁画病变严重,特别是起甲问题,基本已没有希望了。眼看满窟的壁画即将毁于一旦,怎么办?常书鸿先生心急如焚,就找来李云鹤,让他“死马当活马医”,马上寻找修复办法。当时李云鹤先生才二十九岁,他和几个年轻的工友,在第161窟一待就是两年。他们从吹掉壁画上的沙子和灰尘开始,一厘米一厘米地吹,每天吹得腰酸背痛、头晕眼花。然后是壁画的粘贴,也是一厘米一厘米地粘贴,每个地方注射三次、粘贴三次。最后工友们都受不了这个罪,李云鹤先生仍在咬牙坚持。

1964年,通过不懈的琢磨试验,李云鹤成功地摸索出了修复起甲壁画的方法,使濒临脱落的壁画起死回生,维持了原来的面貌。

在很多时候,敦煌文物保护工作就是这样,没有现成的经验,必须边干边摸索,必须有舍我其谁的勇气和破釜沉舟的决心。第161窟的修复是敦煌研究院历史上自主修复的第一座洞窟,也是敦煌起甲壁画修复保护的起点。

在敦煌壁画的修复工作中有一个技术难题:怎样才能把修复材料准确无误地送到壁画和墙壁之间?当时国外普遍采取的方法是用针筒注射修复材料,再在壁画表面敷上纱布并碾压,当时来敦煌传授修复技术的捷克专家用的就是这种方法。但这个方法还有问题,比如用针筒注射很难控制量,若注射过多,修复材料就会顺着壁画流下来,从而污染壁画。一天,李云鹤先生见一个同事的孩子在玩一个血压计上的打气囊,他一下子有了灵感。他将注射器和气囊组装到一起,这样一来,修复材料的灌注就变得更加容易和安全了。他还用裱画用的纺绸代替了纱布,这样一来,被压过的壁画就不会留有纱布的织纹,平整如初。

当时,壁画的修复材料在国际上一直是壁画修复的秘密。修复用的是什么材料?来自外国的专家讳莫如深,严格保密。为了寻找和试验理想的“秘方”,李云鹤先生和当时的壁画修复专家找到了能想到的数十种修复材料,并向化学材料专家反复请教。经过多次试验,终于找到了适合起甲壁画修复用的材料。用这种材料修复的壁画,效果很好,国外同行也拍案叫绝。

后来,李云鹤先生还将距离敦煌市五十多公里的西千佛洞附近的两个洞窟,整体搬迁到了莫高窟的北区石窟群。搬迁后的洞窟壁画严丝合缝,完全看不出迁移痕迹。石窟整体搬迁技术难度极大,他的技艺更是令人赞叹。他自己管这种整体剥离壁画的方法叫“挂壁画”。此外,他还用同样的方法主持修复了青海塔尔寺大殿的壁画。

壁画修复是一项极其精细的工作,也是一项需要智慧和耐力的工作。有时候一天只能修补一小块壁画。工匠的生命就在这样缓慢的注射、粘贴过程中度过。就像敦煌研究院临摹壁画的画家一样,他们每一天就是在模仿古代画工的笔触,以求接近那最准确的真实。时间一分一秒在缓慢的工作中流走;几十年光阴过去,不知不觉,黑发已经变成白发。

与互联网时代快速的生活和工作节奏完全不同,敦煌的保护工作总是在一寸一寸中推进,要把那在时光中逐渐变得模糊的壁画,一寸一寸地从不可挽回的命运中拯救出来。洞窟外老一辈莫高窟人栽下的白杨不知不觉已经高耸入云,而敦煌的保护和修复工作还将继续它缓慢的节奏。

但是我想,也许没有了这种慢节奏,整个时代将会变得肤浅。

本文书摘部分节选自《我心归处是敦煌:樊锦诗自述》一书第九章,较原文有删改,经出版社授权发布。