它们通常隐藏在正式规则之下,事实上却起到了支配作用。它们已经渗入了我们的寻常生活。

我们经常听到的潜规则,大多来源于娱乐圈的性丑闻和官场上的权色交易。我们习惯以局外人的姿态敏感于距离我们相对遥远的“规则”。比如这些年演艺圈一直忽明忽暗地流行着“先上床,后上戏”的潜规则。年轻的女明星盼望早日成名,于是走捷径,付出演技以外的代价。比如官场上好名利,争抢着上位的官员通过满足更高级官员的性欲,获得晋升的机会或者是某种名誉称号。

潜规则是指看不见的、明文没有规定的,但是又被广泛认同、起实际作用,约定成俗的人们必须“遵循”的一种规则。它们通常隐藏在正式规则之下,事实上却起到了支配作用。

在社会这个大染缸里,潜规则的存在逐渐被认可为“合理”,甚至大有繁衍扩散的势头。潜规则往往捆绑了某些人的利益,在贪婪和私欲的驱使下,暗箱操作成为了一种“合理”的可能。我们隔着手机屏幕对新闻上的潜规则嗤之以鼻或无动于衷,却不曾发现潜规则已经在渗入了我们的寻常生活。

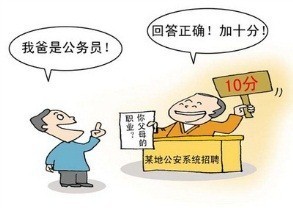

求学求职“指南”:金钱和关系双管齐下

学校学位紧缺,心急如焚的父母托关系送礼品给校方高层,只为争得一席之位;孩子高考差了几分,上不了名校,父母千方百计找门路,送“赞助费”进名牌大学;进入大学想转专业,依照学生手册的方法试一试,结果半途“夭折”,只因为“没关系”而无奈放弃;毕业后找工作,总想靠着人脉关系“意思意思”,获得名不正言不顺的“破格录取”或“私下内定”……花大量的钱,拼尽人脉,获得进名校找好工作的机会,这在很多人看来似乎变得顺理成章。对于潜规则交易双方来说,这是一种利益的彼此需求,“我帮你办事收钱”和“我付了钱找了关系获得机会”是应当的,哪来什么过错,但这些潜规则无疑破坏了公平机制,他们或许挤掉了别人的学位,霸占了原本属于别人的好工作,却依旧混的顺风顺水。有人心存不甘指责他们,但碍于无证无据又只能忍气吞声,于是这种潜规则就逐渐蔓延开来,变得“光明磊落”。

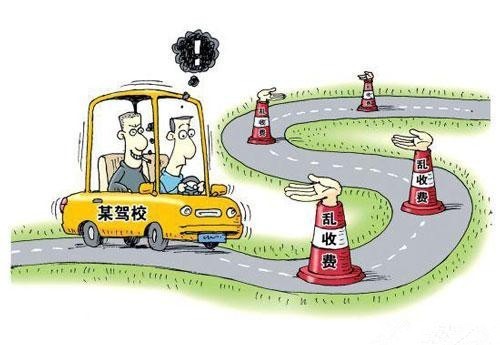

驾校潜规则:从“保证金”到“强制收费”

十年前要获得一本驾照并不是一件难事,除了交纳学车费用之外,只要偷偷塞一点保证金,就能毫无意外拿到驾照,哪怕你在考试期间造成失误。但这些年考取驾照的规定严格起来,逐步进入系统化,所以在真正考试期间“开后门”的情况基本根除。这里所讲的强制性收费是指驾校自身设置的一系列收费“准则”,而这些“准则”在不同的驾校里也存在差异。比如要去考场踩点要收取训练费,有的驾校每人收取几十元有的则收取几百块,就算要去考场踩点,那收取的费用应该一致,多出来的钱给谁?结果一目了然。此外,有不少的学员抱怨“训练路试的那几天每天都要请教练吃饭,那些饭店往往环境差菜式少收费贵”,所以不少人猜测是“收了回扣”。虽然觉得这样不合理,但几乎没有人提出异议,毕竟谁都害怕得罪教练导致训练得少被骂得多。

办公室政治:置身“江湖”,身不由己

人力资源研究者将这种复杂纷繁的“办公室问题”,戏称为“办公室政治”。这些办公室问题大到关乎派系、利益,小到职位变化,桃色绯闻,总之置身其中总有一种“人在江湖,身不由己”的无奈。其实这种种问题不过就是潜规则的另一种形式罢了,有人甚至总结了办公室潜规则若干条,其中包括:必须要加入一个圈子,多像画地为牢,只要加入一个圈子就势必成为另一个圈子的敌人;必须要懂八卦,用自己的缺点和隐私换取所谓的“亲密无间”,才能站稳脚跟;必须要论资排辈,讨好上司,为了有一天成为别人的前辈而做铺垫等等。这些规则虽然没有白纸黑字印在员工手册上,但几乎都是默许存在的。

纵观下来,潜规则存在于我们生活里的每个角落,几乎是无孔不入。这些潜规则不但不清不楚,甚至有些还不可告人。而每次出现问题追根溯源的时候,我们却又无法回答这些潜规则最初的制定者究竟是谁。反正自它们存在的那天起,就莫名地具备了约束力,使得我们只能无奈地接受。但有一点可以清楚的是,潜规则的根本驱动是利益,有利益需求的地方定必有潜规则,到最后这就成了一个谁都知道但又不可公开的“秘密”,悄然的荣辱与我们的社会之中。

(图片来源于网络)