历史学家莎拉·米洛夫在新作《香烟:一部政治史》中探索了烟草背后的政治纠缠,对政府与美国资本主义最恶性一面的共谋提出了鞭辟入里、极具摧毁性的控诉。

图片来源:Hulton Archive / Getty Images

文 | Scott W.Stern

7月11日,NPR和WBUR(NPR设在波士顿的新闻网站——译注)的《这里与现在》(Here and Now)广播节目向千百万听众播送了一个很有意思的故事,两名资深历史学家在节目中提出:若不是美国政府对烟草产业的大力扶持,美国人根本就不会有这么大的烟瘾。这对许多人而言无疑有当头一棒之感,因为烟草大亨在人们眼里向来是和大政府过不去的,后者管制花样繁多,有信息披露的要求,且一般不乐见其公民生病和死去。唯独有一个问题:这两名男性历史学家并没有给出故事的信源——女历史学家莎拉·米洛夫(Sarah Milov)的新作《香烟:一部政治史》(The Cigarette: A Political History)。

几天之间,故事很快就流传开来。女性报纸《百合花》(The Lily)率先发难,刊出题为《他们得到了终身教职,她却没有》的评论文章。“他们说的每一个词都来自我的书。”现任弗吉尼亚大学助理教授的米洛夫告诉《百合花》称,并提到她今年即将获得终身教职。推特上炸了锅,无数媒体纷纷跟进转载故事。两名历史学家爱德华·艾耶尔斯(Edward Ayers)和纳森·康诺利(Nathan Connolly)与广播台旋即先后致歉。在许多人看来,这一意外相当典型地体现出了学界里的某种风气:男性学者长期以来理所当然地将女性助手的工作成果据为己有。

女性杂志《耶洗别》(Jezebel)称,虽然米洛夫的书引起的争议获得了“高度关注”,但人们很可能会更关注NPR的意外本身,而非米洛夫耗费多年方才揭开的那段历史。这是成问题的,会错过《香烟》一书的真义:它对政府与美国资本主义最恶性一面的共谋提出了鞭辟入里、极具摧毁性的控诉。《香烟》超越了个体消费者及其选择,直捣要害,聚焦左右着所有人生活的宏大现象:战时的紧急情况、组织化利益团体的兴起、政府规制者的溃败以及大企业难以察觉的影响。

在20世纪初,香烟还只是一种较为边缘的产品,道德家斥之为“小白奴隶”,守旧派蔑称抽这种烟是移民才有的习惯,偏爱烟斗、雪茄或直接咀嚼烟草的人群更唯恐避之不及。香烟成为明星消费品,少不了联邦政府的推波助澜:1917年,国会安排款项,将香烟列入一战参战士兵的配给范围,企图以此将他们的注意力从“各种更严重的恶”上面转移开。香烟就此流行开来,烟草公司也开足马力,变着花样打广告,以确保“战时香烟的稳定供应”能够顺利地继续下去。而这也确实延续了下来:1914年至1920年间,香烟在美国烟草总消费量中的比例从7%暴增至20%。在接下来的一个世纪里,联邦政府的干预还将继续决定香烟的发展轨迹——优点不多,弊端不少。

需求的增加也带来了更多的问题。烟叶的价格下跌了。种植和培育用于生产香烟的烤烟草的农民们感到“无助而愤怒”。他们的劳动让大量有权有势的白人男性一夜暴富,但农民(这还不论采摘工和卷烟工,其劳动环境奇差无比,且机器也让他们丢了工作)却感到自己被剥削以及被诸多烟草巨头们饱受谩骂的“寡头垄断”贬低了价值。

农民举起民粹主义先驱者的大旗,尝试成立合作社,以在大公司面前争取烟草的定价权。但大公司及其同盟者透过恐吓、诉讼甚至于公然的破坏活动,令合作社毁于一旦。最终带来福音的是小罗斯福总统的经济学家,他们很快就对烟草经济的问题下了诊断:生产过剩。“太多的烟草堵住了商业的喉咙。”作为新政的环节之一,联邦行政官员企图控制经济,消除不必要的竞争。为消灭烟草经济中的生产过剩,联邦政府创立了一个项目,向不种植烟草的农民提供补贴,让他们把肥沃的农田腾出来,这样经济中的烟草价格就会维持在高位了。不愿合作的农民则将被课以重税。新政“把农民变成了州行政官员”。

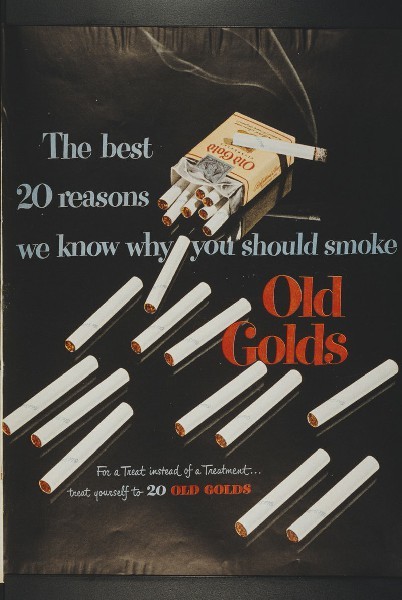

二战是另一个因祸得福的契机。各香烟公司纷纷开始发国难财——“某某香烟也参战了!”——面向农民的收购价于1940年至1946年间不断增长。战后,这些公司拼尽全力拓展着全美以及世界范围内的香烟市场。他们采取了一种更加机智的广告策略。“香烟一度代表着移民和不良少年之恶,”米洛夫写道,“但战争、广告和好莱坞却让抽香烟这一举动变得更普及、更专业化以及更有魅力了。”到1955年,将近四分之一的美国女性和过半的美国男性都成了“积极的烟民”。

在公司积极的游说下,马歇尔计划提供给欧洲的资金流向了烟草,数额达10亿美元,“这个数相当于全部食品援助的三分之一。”理论上讲,它旨在重振欧洲的制造业经济;实际上看,它保证欧洲的烟草公司可以用美国的烟叶来制造自家产品——也让欧洲消费者迷上了美式的烤烟。接着,烟草公司又向国外市场扩张,频频于各大国际展销会上招徕顾客。据一项调查,在1949年,较之于老一辈长期偏爱的老式希腊或土耳其风味,喜欢烤烟口味的西德人占到了85%至90%。如此一来,美国香烟在20世纪中叶可以说已经占领了全世界。

农民们对这样的格局非常满意,烟草公司也一样。然而马上就后院起火了。在整个1950年代,报纸连篇累牍地报道吸烟与肺癌之间令人不安的关联(这一相关性最早在1939年就被发现了)。多年来,烟草公司借助于广告和灵活的公关手段,大致安抚了健康方面的恐惧,吸烟率也日益攀升。但1964年联邦政府又再度出手,彼时医务总监(surgeon general,美国卫生部的下属部门长官——译注)路德·特里(Luther Terry)提交了一份报告,宣布香烟与癌症之间的关联是确凿无疑的。以此为开端,政府与烟农之间——且不论烟草公司——的关系发生了彻底的改变。

联邦贸易委员会迅即开始起草相关的规制条例,对香烟公司的广告实施严格限制——例如要求在所有的广播和电视广告里加入健康警告。但在这些规定实施之前,烟草公司就采取了反制措施。由财大气粗、出身名门、在北卡罗莱纳州素有“烟草先生”之称的仓储商、种植商弗雷德·罗伊斯特(Fred Royster)和经费充足的烟草学会(Tobacco Institute)等行业组织牵头,公司联盟说服了国会,中止了广告中的警示并轻描淡写地处理了香烟包装上的警示标志。“吸烟有害健康”被替换成了语气较弱的“吸烟可能有害健康”。在华盛顿的大律师(随后很快成为最高法院大法官)亚伯·方特斯(Abe Fortas)的协助下,各大公司和司法部达成了一项不甚光彩的协定,基于此它们可以自己负责自家广告的规制。

在传统的规制机制失效的情况下,内行的公共利益律师转向了一些更有创意的途径。在不走寻常路的天才少年律师约翰·班扎夫(John Banzhaf)的引领下,这些律师说服了联邦政府,要求黄金时间的广告不能只展示“烟民的快乐生活”,也要透露“烟民的可怕死亡”。在一档这样的广告里,比尔·塔尔曼(Bill Talman)扮演一名每周都会在佩里·梅森(Perry Mason,为美国侦探小说《梅森探案集》里的一名刑辩律师,以擅长替杀人犯脱罪著称——译注)面前输掉官司的地方检察官,他谈起了自己确诊肺癌的事:“不妨向既爱抽烟又经常输掉官司的人请教一些有关这两件事的建议。”在广告正式播出之际,他去世了。

与此同时,班扎夫成为了乔治华盛顿大学的法学教授,在教职工办公室里成立了“吸烟与健康行动”(Action on Smoking and Health,下文一律简称ASH)组织。他开始组织学生对有关部门提起诉讼,成功地要求飞机上设立非吸烟区。他的格言是,“告倒那些混账。”

随着1970年代的来临,去规制的哲学成为了主流。担心企业绑架政府部门的自由派与质疑大政府将会扼杀大公司的保守派一道,说服政府弱化了要求划出非吸烟区的有关规定。随着政府部门的权力在1970年代不断下滑,时代呼唤着另一种变革策略。而它也确实问世了:非烟民权利运动(nonsmokers' rights movement)。

1971年,马里兰州一名名叫克莱拉·古因(Clara Gouin)的家庭主妇——她的女儿对烟雾过敏——成立了“反吸烟污染组织”(Group Against Smoking Pollution,下文一律简称GASP)。该组织迅速在大学城和自由派居多的地区里发展起来,它的目标是让所谓的“沉默的大多数”尽可能变得可见。从伯克利到弗林特,其成员逐渐博得了公众对其事业的关注,且以温和的方式在工作和休闲场所争取非吸烟区。其他积极分子——有一些与GASP有联盟关系,另一些则与班扎夫的ASH合作或是独立行动——则状告了他们的工作场所,主张自己有一项免于吸二手烟的“权利”。

非烟民权利运动早在癌症与吸入二手烟的关联得以确证之前的十年就诞生了。“非烟民权利运动诉求背后的推动力是公民,而不是科学,”米洛夫写道,“它基于非烟民对有德性的公民身份的推崇,另一动力则来自对烟民的厌恶。”非烟民对烟民的一项专属权益极为反感,那就是点烟的时候可以不考虑周围人的感受。米洛夫虽然对GASP多有责难,批评其虽然运用了“解放”的修辞,实则藏身于“郊区自由主义的安全界限之内”,但她也不无洞察力地记录下了该组织的成员以及其他积极分子如何一方面取得了重大胜利,另一方面又让香烟公司在此过程里有机可乘。

鉴于他们的官司只是成败参半,中产阶级的积极分子开始直接向企业发难,主张限制吸烟终究对他们是有利的——患病时日减少、残障开销降低、不必频繁进行房屋维护(吸烟对家具和织物都有损害)以及较少的诉讼费用(因为烟民出意外的几率是非烟民的两倍,且非烟民可能会控告称烟雾属于一种慢性健康危害)。一代新自由主义经济学家和许多保险公司认可了这一观点(结果就是,保险公司开始实行选择性的售卖政策,非烟民保费更低)。“环境里的烟雾于无声处汲取着公司的资源,”米洛夫发现,“这也许象征着烟民自己所需承担的隐性成本。”企业明白了这一道理,1980年代里禁烟政策也愈发普及。

在此期间,劳工组织对此提出了强烈的反对。工会在1940年代经过了艰难的斗争才赢得在休息时间抽烟的机会,就算挡不住禁烟政策,他们也希望透过集体谈判来使政策对自己有利一些。然而到1980年代劳工组织的权势大部分衰落了。非烟民积极分子的策略更是令劳工一败涂地。休息时间抽烟——在这段非生产性的时间里,工人可以团结起来——被封杀了,随之而来的无非是更大的工作量。“透过对个人行为进行基于成本的分析,以及拆散沿袭多年的集体谈判机制,”米洛夫写道,“非烟民权利运动重新塑造了美国人对政府与公民间彼此负有何种责任的看法。在取得重大成功的同时,他们也在无意间与保守派的政治策略形成了合谋,此策略的长期效果不易预见却真实存在。”

种植烟草的农民也受到了伤害。在1980年代,共和党对联邦烟草项目以及大政府干预自由市场的怀疑态度日益强化;民主党则以狐疑的眼光打量着烟草巨头们,尤其是其国会里的最大代言人杰西·赫尔姆斯(Jesse Helms)参议员。甚至于烟草巨头本身也对联邦的项目抱有抵触,因为它们可以在海外的农民那里买到便宜得多的烟草(到了20世纪末,90%的烤烟和白肋烟都是在美国之外种植的)。在多年的反复削弱后,联邦烟草项目于2004年正式终止。自那以后,农民以年为单位与公司签订合同,并据此来确定种植量,如此一来公司就能轻而易举地决定自己青睐的价格以及希望与之合作的个体种植者,而后者没有任何集体谈判的权利。

当惩罚最终降临到烟草巨头身上时,它们对政府的影响力确保了那只是走个过场。多年以来,州政府都一直在与烟草大亨对抗,要求它们支付自家引致的巨额健保费用。根据1998年的总和解协定(Master Settlement Agreement),公司同意向州政府支付25年来累计超过2000亿美元的费用(这笔钱与烟草相关疾病的开支相比不过是沧海一粟),但作为交换,公司也在更大程度上推进了自己的诉求:“集体诉讼就此停止,个体诉讼也有了最高罚金的限制。”依赖这些钱来平衡预算的州政府并不希望诉讼过分削弱这些公司,要不然政府也得断粮了。对热心健康的人士而言,总和解协定乃是“公共健康领域的彻底失败,是公司一方打出的致命一击”。

今天,只有15%的美国人吸烟,与20世纪中叶的50%相比大为减少,据估计,反吸烟的积极分子在50年中大约拯救了800万美国人的生命。如今烟民的收入和教育程度普遍低于非烟民;他们患癌的几率更高;且他们时常被告知这都是自己的错。“从种植到吸食环节,烟草生产和消费的责任都被私人化以及个体化了。”烟草公司甚至根本不怎么在乎美国烟民数量的减少。吸烟走向了海外,如今香烟公司的大部分利润都来自国际市场。今天,80%左右的烟民都属于低收入或者中等收入国家。香烟国际化所带来的代价是难以估量的。医学史家阿兰·勃兰特(Allan Brandt)曾指出,到世纪之交时“死亡人数预计将达到10亿人”。

《香烟》一书虽然十分优秀,但远不是第一本记录烟草大亨危害的著作。例如,阿兰·勃兰特的《香烟世纪》(The Cigarette Century)也很出色,揭露了香烟公司显而易见的说一套做一套;理查德·克鲁格(Richard Kluger)的大作《从尘土到尘土》(Ashes to Ashes)则以小说家的眼光透视了烟草战争。这些学者都没有写出一部真正的有关烟草的平民史——亦即考察烟草业对农民、烟民和非烟民造成的人道损失。说回来,米洛夫就政府与烟草大亨在确定这一人道损失时的共谋关系以及烟草大亨的兴起、发展、驯化立法者及规制者——以及繁荣兴旺——给出了相当精彩的解释。还有那十亿个原本可以挽救的生命。

她这本书得出的教训与当下之间仍有着高度相关性。如今糖业也被曝出依赖于类似的广告操作,令消费者难以察觉其高度的成瘾性。美国职业橄榄球大联盟(NFL)在与受慢性创伤性脑病变折磨的球员们对簿公堂时,也雇用了烟草巨头们曾利用过的律师、咨询师和说客。手机公司则想方设法抹除手机辐射与各种健康问题之间的关联。哪怕枪击案已达到平均每天一起的程度,枪械业依旧透过游说成功地避开了一切实质性的监管,而最有害的一点却在于:化石燃料公司借助粗劣的科学、持续不断的公关和刻意散播怀疑情绪,掩盖了油气与气候变迁之间的联系——这一商业决策可带来短期盈利,但长期来看有可能毁掉我们整个文明。

我们能从《香烟》一书所回顾的历史里学到些什么?米洛夫的著作有力地表明,宏大的力量长期以来于无声处阴险地形塑着我们的日常生活:私有化、精明的广告策略、晚期资本主义的兴起。当我们思考如何能向最大的罪行讨个说法时,我们切记不能只注意个体消费者及其选择,而应全方位聚焦那些只在乎利润、试图运用其显赫权势让整个经济都围着自己转的大公司。

(翻译:林达)