法兰西学院诞生于欧洲波诡云谲的变迁之中,它开始时只是三五好友的私下聚会,后来则成为了法国近代史乃至世界现代化进程的参与者、推动者。

法兰西学院 图片来源:视觉中国

撰文 | 曹伟

很多时候,最初的打算和最终的结局往往大相径庭。

埃内斯特·勒南原本是神学院的模范生,按照常理会成为一名出色的教士。然而,在二十三岁的时候他叛出师门,后来甚至被人称为“基督教教义的死敌”。原因是他在学术报告《论文明史中闪米特人民的贡献》中写了以下这段话:

“留存在历史中最为惊天动地的精神事件,发生在巴勒斯坦的加利利。一个无与伦比的人,他是那么伟大,即使这里的一切都要以实证科学为准,我还是要说,若有人对他如此不平凡的功德表示惊讶,从而要把他成为“神”,我决不反对。他改革了犹太教,这场改革如此深刻、如此与众不同,说实在的,是一场横空出世的创造。”

显然勒南说的是“救世主”耶稣,在此之前已经被当做神膜拜了一千多年。勒南突然将他称做“人”,立刻掀起了一场轩然大波,人们不禁怀疑:这世道是不是变了?

世道真的变了。勒南虽然遭到了宗教界的仇恨和谩骂,并被教育部停止了授课资格,但好像并没有受到太大影响。他跑到山间别墅里继续研究学问、出版书籍,后来还入选了法国学术的最高象征——法兰西学院。

1879年4月3日,勒南在法兰西学院发表入院演讲,谈到该院的创始人,颇为耐人寻味:

“这位伟大的黎塞留主教,像所有在历史上留下行迹的人物一样,无奈创立了好多他没有想到的东西,有的甚至是他不太乐意的东西。比如说,我不知道——他是否很关心我们今日所说的相互宽容与思想自由。……距今已过去了二百五十年,这位强硬的法国统一的奠基人,从一个真正实在的意义上来说,却成了某些原则的推动着,这些原则若在他生前出现,必然遭到他竭力打压。”

勒南说的基本上是实话。17世纪,这位黎塞留主教曾任法王路易十三的宰相,兼天主教枢机。他在任内纵横捭阖,大权独揽,帮助法国奠定了两百年的欧陆霸主地位。1635年,志得意满的黎塞留创立了法兰西学院,主要目的当然是宣扬官方意识形态,利用文化“软实力”来为法国增光。

法兰西学院没有如黎塞留所愿那样发展下去,清规戒律终究锁不住日益萌动的自由思想,保守的宗教不由自主地培养了自己的掘墓人。勒南只是其中的一个代表和缩影。

看上去有点意外,其实是历史的必然。中世纪的欧洲虽然充满了各种迷狂和不宽容,但古希腊的科学精神并没有绝迹。自11世纪起,欧洲开始从阿拉伯世界翻译希腊学术典籍,开启了第一次学术复兴历程。无数博学的基督教士为了澄清教义、答疑解惑,建立了基督教与异教学术之间的共存关系。

希腊的自由学术以及罗马的法律精神,就这样在基督教自身的传承发展过程中一点一滴延续了下来,成为了日后文艺复兴和启蒙运动的星星之火。

当然城市的发展也功不可没。商人和手工业者开始在城市集结,市民们逐步从国王那里获得特许状,摆脱了封建领主的制约。大学蓬勃兴起,各种公共空间、学术沙龙也应运而生。

法兰西学院便诞生于这场波诡云谲的变迁之中,它开始时只是三五好友的私下聚会,后来则成为了法国近代史乃至世界现代化进程的参与者、推动者。

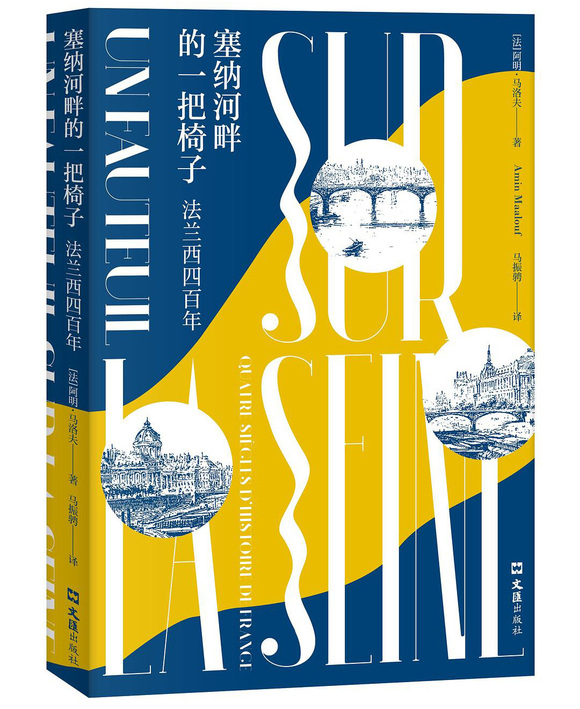

2011年法国作家阿明·马洛夫入选法兰西学院,坐在了第二十九号椅子上。在准备入院演讲的时候,他把曾经坐在这把椅子上的院士名单浏览了一遍,并进而对那些或者陌生或者熟悉的前辈产生了浓厚的兴趣。于是,马洛夫决心打开尘封已久的资料,为他们立传。

马洛夫的《塞纳河畔的一把椅子》日前出版了中文版,副标题是“法兰西四百年”。马洛夫认为“他们坐在那里时经历了辉煌或恐怖、虔诚或启蒙、史诗、迷失、溃败”。为这些院士立传,其实是通过他们的生平遭际,回溯法兰西学院的坎坷历程以及法国四百年来的风风雨雨。

某种程度上说,这十八任院士确实可以为法国近现代史代言。他们都是法国学术界思想界的翘楚,而思想革命恰恰又是政治革命、社会革命的先导。

在法兰西学院成立之初,其成员的组成相对“官方”和保守,黎塞留主教的训导如同无形的枷锁一般牢牢地套在各位院士身上。前七任里有两名红衣主教,一名抱着拉丁语不放的古旧作家,甚至连红极一时的高乃依、伏尔泰都被硬生生地挤掉了位置。

伏尔泰在1743年写给朋友的信中写道:“我相信像我这么一个教外人士最好永远放弃法兰西学院,享受民间给我的荣誉。”当然,保守的专制传统和宗教势力已经显出疲态,三年之后伏尔泰全票当选。而在1743年顶替伏尔泰出任法兰西院士的红衣主教吕内也反对狭隘的宗教迷狂,变得越来越开明。启蒙运动风潮渐起,一发而不可收拾。

康德在评述启蒙运动时说:“敢于认识,亦即敢于去发现,毫无拘束地行使批判的权利。”“(启蒙运动就是)人要求把自己当做一个成人,一个能够承担责任的人。”遗憾的是,现实中后一句的期许没有完全实现,甚至走向了反面。

1793年法国大革命爆发之后,伏尔泰的侄孙、法兰西学院院士皮埃尔·克拉里斯·德·弗洛里安被逐出了巴黎,差点沦为断头台上的冤魂。前些年他还与启蒙哲人站在一起,意气风发地用文学作品抨击农奴制。

弗洛里安之后的院士约瑟夫·米肖两次被判死刑,两次死里逃生。那时激进的罗伯斯比尔已经倒台,继之而起的国民公会和督政府依然没有恢复理性和秩序,以恐怖结束恐怖,以不公正对待不公正的复仇循环还在持续上演。

正如弗洛里安在避难时写的那样:

“这个世道已变成恐怖的角斗场,人人憎恨理性,美德再也不受赞扬。人道是第一美德,节制是第一品质,现今都被所有派别抛弃。”

马洛夫的《塞纳河畔的一把椅子:法兰西四百年》没有全景式地展现法国大革命以及其后的几十年里的动荡,但是书中几位法兰西学院院士的遭遇已经能够让我们分明感到一种无力和绝望,贵为学术翘楚、国家荣耀的他们在暴风骤雨里都无法自保,不要说那些无名无姓的芸芸众生了。

大多数法兰西学院的院士没有直接参与那场大革命,至少坐在二十九号椅子的先贤们是这样。他们批判现实、呼唤理性、追求真理,但是他们不会简单地将批判的武器变为武器的批判,不会激进地跑到街头打打杀杀。

然而,在那个激情澎湃的年代里,温和遭到嘲笑,传统遭到唾弃,院士们的话也显得无足轻重,他们成为了落伍者,甚至是“叛国者”“反革命”。

被狂飙突进的革命运动所裹挟的人们,已经没有时间沉下心来理性思考。他们一边高喊“主权在民”,一边用抽象的“公意”杀死了一个个具体的无辜的人。他们前几年还在义愤填膺地焚毁教堂、斩杀国王,现在又开始向教皇欢呼,向新的皇帝致敬。

这场大革命看上去轰轰烈烈、非常彻底,但是启蒙运动当初定下的目标远未达到。到头来很多旧有的观念依然根深蒂固,不少人仍未真正摆脱蒙昧、成为一个社会上的“成年人”。

于是,我们看到,在法国大革命的七十年后,一个法兰西院士还不能随意地把耶稣称为“人”,即便他在前面加上了“无与伦比”的修饰语。其实勒南对这位历史上的圣人没有任何诋毁,然而在一些保守的天主教徒看来用这样的字眼就是“大不敬”。

法国大革命造成的另一个不太好的传统倒是流传了下来,即在某种抽象的价值标尺之下,奉行不宽容的党同伐异。

到了19世纪,法国国内政治渐趋稳定,党同伐异的对象向外拓展到了海外殖民地。在很多人看来,那些蛮荒之地是“野蛮”“原始”的,需要对他们进行“文明”的改造。

法兰西学院院士列维-斯特劳斯就这样走进了南美的丛林,深入到了弱势族群之中,用博爱温情的笔触唱响了最后一片处女地的“挽歌”。

马洛夫非常崇敬这位前任,不仅仅是因为他深厚的学养、卓越的成就,更是因为他身上集中体现了法兰西学院求实、包容的精神。

“他中有我,我中有他,我们应该有这样的意识,才会更好地了解我们自己。”1974年,列维-斯特劳斯在入院仪式上这样开场,这个开场恰恰像是对四百年法国历史的一份睿智的总结。