主体只有一个肉身,但自我却可以有众多分身,这个分身是由视觉技术制造的“在场”感觉创造的。这一特点将影视技术与文字语言区别开来,即以身体感觉取代了意识认知。这正是德布雷媒介圈理论所阐述的:话语圈、图文圈、视频圈主体的核心,分别是灵魂、意识和身体。

孙玮 | 复旦大学新闻学院教授

本文原载《探索与争鸣》2019年第8期

分身,是科幻影视中经常出现的主题。作为主体的人经由分身,穿梭于不同的时空中,这可算是人类自幼年期开始浮现且长久不衰的梦想,同时也构成了未来梦魇的母题。近年来,科幻影视中的分身想象呈现出一种趋势,即越来越多地与新型传播技术联系在一起。比如,电脑可以在网络中呈现主体的多重身份,形形色色的电子账户打造了主体的多面性,所谓“在网上没人知道你是一条狗”。如今,身份与肉身主体的分离开始变得稀松平常,一个人在虚拟世界拥有多重身份,已经是相当普遍的社会现象了。

网络时代的新型传播技术使得意识与肉身的绑定关系开始松动,后人类理论宣示,人类从此具有了两副身体——“表现的身体”与“再现的身体”。“表现的身体以血肉之躯出现在电脑屏幕的一侧,再现的身体则通过语言和符号学的标记在电子环境中产生。”“再现的身体与表现的身体通过不断灵活变化的机器界面结合起来。”这方面最新的发展,就是人工智能技术的突飞猛进,开启了制造主体的阶段,导致一个尖锐问题凸显出来:仿真机器人是人类吗?作为人类创造的分身,仿真人与人类的关系究竟是怎样的?这构成了众多科幻影视的主题。如果说,计算机缔造的网络人是意识对肉身主体的分身,那么仿真机器人就是整个人类的分身。针对仿真人究竟是否属于人类的发问,其实也是在追问人类之本质。苏格拉底的“认识你自己”变换了内涵,重新摆在人类面前。

“我是谁”这个古老的命题始终伴随着人类的成长。对自我的疑问构成了哲学史上的永恒命题。自我的核心究竟是意识还是身体?自我是完整的还是分裂的?围绕这些问题,几千年来争论从未停歇。笛卡尔的意识自我,确立了现代性的理性主体,所谓自我,就是一个有意识的主体。而梅洛·庞蒂的身体-主体论,则针对笛卡尔的身心两元论,主张心智与身体不可分割,身体是接合世界的媒介。米德建构的完整自我,被认为是人类思想史上的一个转折点,因为自此以后,自我的分裂开始慢慢地变为一种常态,而不被视为分裂人格了。移动网络、虚拟现实、仿真机器人等新型技术产生之后的自我分裂,有一个鲜明的特征:这不再是基于文字隐喻的想象式分身,而是信息即时交互形成的多重自我。而且,这种多重自我正在以更加复杂的方式,渗透、嵌入日常生活。

近年来的科幻影视集中呈现了上述议题的诡谲多变。英剧《黑镜》第二季第一集,讲述了一个女子在丈夫遭遇车祸去世之后,与复制其夫的仿真机器人生活多年的故事。影片中的男主角(丈夫)拥有多个自我:肉身的、声音模拟的、智能仿真的。这个多重自我的主体与女主角产生的关联是现实而非想象的。这些多重分身在时空上并不重叠,也就是说,肉身主体、声音主体、机器人主体是在不同阶段和女主角产生联系的,后者是作为前者的替代。

《黑镜》第五季第一集所述,也是一个女子与丈夫相处的故事,所呈现的状况则复杂得多。作为丈夫的男主角在电子游戏中与男性朋友产生了亲密关系,其男性朋友在游戏中是以女性分身出现的。而现实中这两位男性并未产生同性间的吸引。故事的冲突在于,男主角对于自己在游戏中背叛妻子的不忠行为深感内疚、难以自拔。剧集结束时,女主角(妻子)默认了丈夫在游戏中与化身为女性的男性朋友的亲密性关系。这个故事涉及的自我分身情况更为复杂,其一,肉身与分身是在同一个时间段出现的,男主角在现实中是妻子的丈夫,在游戏中是男性朋友女性分身的情人,两个分身不是前后有序的替代关系。其二,分身不仅仅是同一个主体趋向逼真的纯粹模拟。男性朋友分身的过程中,性别、样貌都完全改变了,只有当男性朋友在游戏中化为女儿身,男主角在游戏中的男性分身才可能与之构成异性亲密关系。

概言之,此类新型技术促发的多重自我,越来越趋向以各种方式将人与时间、空间的关系切碎和重组,并将这种重新组合的关系深深地编织进日常生活,使之成为现实社会关系的一部分。

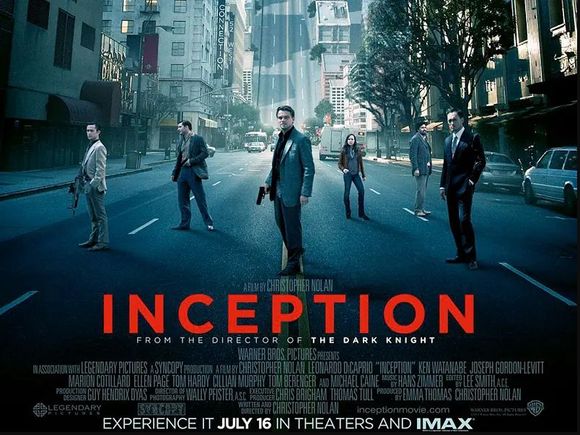

自我的持续性分裂,必然伴随着作为人类存在之基本维度的时间、空间的分裂。空间的多重性是科幻影片中着力表现的主题。空间分裂的早期阶段,是鲍德里亚所述影像时代的虚拟空间,即拟像。《黑客帝国》《盗梦空间》等代表作品,在展现空间多重性时,淋漓尽致地宣泄了对于虚拟空间取代真实空间的极端焦虑。《盗梦空间》的经典结尾是,在男主角历经千难万险自以为抵达终极目标——回到真实空间时,那个用以检测空间虚实的陀螺却兀自旋转不停。这正是美国大片的惯用伎俩,在结尾处留下反转,暗示男主角其实可能仍处在虚拟空间中,可怕的是他已经无法分辨且并不自知。人类丧失了区分真假世界的能力,这是多么深刻的恐惧。

与此对照,现阶段的空间分裂呈现出迥然有别的情形。赛博空间的出现,展现了人类空间形式的一种崭新形态。穆尔因此说,“不同于鲍德里亚,我们不应该把虚拟现实想象为现实消失的一种形式,而应当视之为另一种现实的展开”。赛博空间不能仅仅被理解为一种虚拟空间,其实质是交织着现实与虚拟的复合空间,是人类创造的一种新型空间形态。

《头号玩家》或可视为赛博空间的绝妙写照。《头号玩家》的情节展开有一处关键点,就是虚拟世界和现实世界的紧密关联。虚拟世界的游戏争夺战以现实世界的事件作为驱动力,反过来又解决了现实世界的问题。由此,影片生动地展现了虚实穿梭、交织融合的新型空间形态,城市街头人人戴着VR头盔手舞足蹈的场景堪称经典。但《头号玩家》的结尾却为不少人所诟病,它试图以男女主角在现实世界的幸福反衬虚拟世界的狡诈与虚无,这或许是斯皮尔伯格虚实空间两元对立的潜意识的体现。这一思路意在强调现实空间的价值优先于虚拟空间,与影片虚实空间互嵌的整体意涵相差甚远。

除了虚实交融,科幻影视空间分裂的另一种形式是空间穿梭,以《星际迷航》为经典表征,影片中的角色可以通过新型传送技术,使肉身之自我在不同空间中往来穿梭。空间的分裂亦伴随着时间的变化,时间既可能是可逆的,比如时间机器的想象;也可以是多重的,出现复线时间。如此,同一主体的不同自我,可以重叠出现在不同的时间线索里:或是同一时间的自我分身出现在不同的平行空间;或是不同时间的自我分身汇聚在同一空间中——比如幼年、中年、老年的自我相遇。

早期科幻影视中的空间、时间想象已经部分地呈现为现实,新型传播技术正在改变人类的时空感。诸如卡斯特描述的网络社会催生了“流动空间”和“永恒的时间”,这样的新型时空已非幻想,而是人类的当下现实。赛博空间、网络时间等已经嵌入普通人的日常生活状态。

被誉为科幻电影里程碑式作品的《2001太空漫游》开头,草食人猿将死亡动物的骨头作为工具使用,革命性地增强了自身的力量。影片中一个镜头因其意涵丰富,成为影迷心目中的经典:一根白骨自人猿手中抛向天空,瞬间幻化成遨游太空的宇宙飞行器。这个情节揭示,骨头和宇宙飞行器有着相同的本质,同为人类的工具。但和骨头不同的是,飞行器是人类的技术性创造物。

技术与自我的关系可谓源远流长,在许多技术哲学家看来,两者是一种互构关系,技术虽然由人创造,但其产生后就并非人类可以任意拿捏的手段和工具,技术逻辑的生长超越人类的意志以及生物逻辑。如斯蒂格勒就将技术视为有机物、无机物之外的第三类存在。技术影响自我,一个最直接的方式就是改变人类的感觉。纯粹自我论者认为,所谓的自我就是觉察,如此,技术无须改变身体本身,就可以介入人类的感官,改变觉察状态。摄影术、留声机、电影等传播技术的发明,都在不同层面改造了人类的感官,为自我的多重性奠定了基础。

电视时代,人在家中坐、尽览天下事的脱域奇观,可视为当今自我分裂愈演愈烈之趋势的上一座高峰。其核心在于以视觉传播技术制造身临其境的在场感,从而实现自我的分身。尽管相比于当前的人工智能科技,电视时代的影视技术似乎相当简陋,但却捕捉到了技术分身的关键点,即依靠重构“在场”方式来实现。主体只有一个肉身,但自我却可以有众多分身,这个分身是由视觉技术制造的“在场”感觉创造的。这一特点将影视技术与文字语言区别开来,即以身体感觉取代了意识认知。这正是德布雷媒介圈理论所阐述的:话语圈、图文圈、视频圈主体的核心,分别是灵魂、意识和身体。

当今的新型传播技术,正是沿着这个思路,越来越趋向于嵌入身体,由此制造了多种多样的在场方式,进一步加剧了自我的分裂。在场方式的演变建立在两个前提下,其一是新型传播技术,其二是切割身体感官。基特勒指出,自弗洛伊德以来的心理分析学就一直以各种局部客体为研究对象,将它们与躯干分离。拉康贡献了两项局部客体:嗓音和凝视,这是媒体时代的心理分析,因为只有电影可以复原脱离身体的凝视,只有电话可以传送脱离身体的嗓音。每一次新传播技术的发明,都是对人类身体实施的分割与重组的复杂过程。在这个过程中,“所谓的‘人’分裂成生理结构和信息技术”。

新型智能传播技术的发展,创造了一种新的在场方式——虚拟远程在场。大众媒介时代的远程在场,不涉及“化身”,它只是凭借视觉加想象营造沉浸感。而虚拟身体对于虚拟世界的在场,更多地依赖交互作用。交互作用制造了身体感觉器官的感受,以此实现了虚拟身体的在场。拥有智能身体的赛博人作为主体,使得人类的在场状态变得越来越复杂而诡异了,形而上学传统中的“在场”“媒介”“再现”“真实”“实在”等概念都必须重写。

科幻影视中自我分裂之演变,给予我们审视现实的别样思路。

科幻从来就不仅仅是幻想,其现实性显而易见。早期科幻已经成为当前的现实。科幻是对于现实的观察与沉思,即使是不经意流露的积极或消极情绪,也构成现实的一部分;科幻想象甚至可能启发后续的科学研究。哲学研究者说,“关于自我本质的讨论不仅有着抽象的重要性,对自我的理解,对于我们如何生活、如何与他人以及我们周围的世界相处,都有重大的意义”。我们正处在一个自我的转折关头,新型传播技术正在塑造新型主体,这个主体拥有分裂的自我和多重的在场方式。技术变革从指向外部世界渐渐转向人本身,其实这个过程早已展开,只不过人工智能、制造仿真智慧的技术,凸显了技术回到人本身这一愈来愈急促的趋势。

人的概念是怎样的?自我究竟由哪些元素构成?这些都是科幻影视中经久不衰的主题,比如《西部世界》《银翼杀手》《阿丽塔》等,这份清单可以开得很长。以上议题常常以悖论形式呈现:一方面,仿真人痛苦于自己并非原生人。一个在科幻影片中反复出现的经典情节是,仿真人试图证实自己拥有原生记忆,因而是人类。一旦获知自己的记忆不过是某个人类记忆的复制,就瞬间失去了自我认同,陷入深深的虚无,困惑于自己到底是谁,从而也就失去了主体性。另一方面,人类常常恐惧仿真人对于人类的超越,他们从身体力量到大脑智慧都不再只是对人的模拟。人类忧虑人工智能获得自由意志以及不同于人的独特禀赋,或将自此凌驾于人类之上。因此,人类希望借由仿真人获得超越人类的智慧与力量。科幻影视中呈现的这种充满矛盾的自我分裂,正是当前人工智能技术突飞猛进的现实映射。

在浩瀚宇宙中,人类或许不是或者不再是唯一的智慧生命形式了。在科幻影视早期,这个问题较多地指向外太空,比如外星人,或者巨型章鱼、大猩猩等动物。但当前则更多地指向人类的创造物——机器仿真人,甚至是计算机程序。当廉价的机器人进入家庭与大众互动,当仿真人会跳舞、能下棋、会在专业媒体写新闻,如何与非人的智慧位格(主体)相处的重大命题,已然呈现在人类面前。