古典芭蕾如今已经走入了衰落期,从纽约到莫斯科,芭蕾艺术止步不前……

ABC主持人史宾赛嘲笑乔治王子学芭蕾遭舞者抗议

按:6岁的英国乔治王子新学期课表里的芭蕾课近日掀起讨论。先是美国广播公司(ABC)“早安美国”的主持人劳拉·史宾赛(Lara Spencer)在电视节目中对此表示嘲笑,而后超过300名男性舞者齐聚这档电视节目录制的摄影棚外跳起芭蕾,抗议史宾赛性别歧视言论,试图扭转大众对于男性舞者的刻板印象,社交媒体上随即发起了“#男孩也跳舞”(#boysdancetoo)的话题,随后史宾赛道歉,表示这件事为她“上了一课”。

史宾赛或许有所不知,在芭蕾舞诞生早期,在法国路易十三为之迷醉倾倒、亲自创作甚至以舞蹈讨好群臣百姓的年代,芭蕾舞舞台是男性舞者的天下。在当时,女性也的确参与表演,但基本局限于社交舞会或王后的芭蕾舞会;在国王的芭蕾舞会和宫廷正式场合中,连女性角色也是由男性舞者反串的。在古典芭蕾的巅峰时期,人们认为只有男性才是这种艺术的鉴赏家和领导者,优美之舞的内核是阳刚之气和君王威严——这种认识直到17世纪80年代才有所改变。路易十三和17世纪前叶的舞者们大概想象不到,在短短三个世纪以后,一个英国男孩学芭蕾竟要受人嘲笑了。

提到英国芭蕾,在历史上对其影响最大的人物可能出人意料,他是一位广为人知的经济学家——约翰·梅纳德·凯恩斯。他是促成英国芭蕾舞枝繁叶茂的关键性人物,二战期间,政务缠身的凯恩斯甚至尽力为男性舞者争取免除兵役,理由是俄罗斯和德国在一战期间就免除了舞者的兵役,“我们不应该比当时的俄国人和德国人还不文明,”凯恩斯向劳工部长据理力争。即便如此,在战争期间,英国男性舞者的水平依然直转急下,男孩在还没学会垫脚尖的时候就上了战场——恢复男性舞者的芭蕾水平,需要一代人的时间。战后,芭蕾舞是凯恩斯计划的重要部分,他大力扶持舞团、鼓励艺术家编排新舞台,意图以此“摆脱战时特定领域的局限,重新恢复这个文明碎片”。

在今天,芭蕾舞走出了战争的笼罩,又走入了性别偏见的阴影。事实上,而在性别刻板印象之外,芭蕾舞还面临着更多更严峻的危机。《阿波罗的天使:芭蕾艺术五百年》一书指出,古典芭蕾如今已经走入了衰落期,从纽约到莫斯科,芭蕾艺术止步不前,大师已去,当代编舞陷入了旧作的局限,毫无自信和方向感,冷战烙印也让芭蕾世界更加扁平。舞蹈影像的泛滥也让舞蹈与舞者成为了二位造影,“通过视频观看舞蹈,既区分不了意外和错误,也辨别不了特色和背离。”更重要的是,芭蕾舞在当下成为了一门排他的精英艺术,“变成了一个由顶尖专家和芭蕾舞迷所主宰的深奥难明的世界,这些内部人士彼此交谈(通常是用令人费解的乏味术语),忽略大众。结果是可悲的分离,今天大多数人都不觉得他们‘有足够的知识’判断一支舞蹈。”

经出版社授权,界面文化(ID:Booksandfun)从《阿波罗的天使》一书中节选了结语的部分内容,以借由对“#男孩也跳舞”话题的热议,与读者一同审视芭蕾舞在今天的危机与衰落。

文 | 珍妮弗·霍曼斯 译 | 周晓宇 等

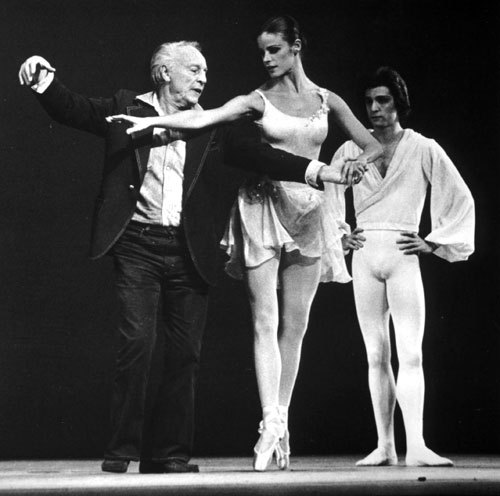

在巴兰钦(指美国舞蹈家乔治·巴兰钦,George Balanchine)死后的日子里,他的天使一个接一个从高处陨落。在二十世纪成就斐然的古典芭蕾进入了缓慢的衰落期。不仅仅是纽约,从伦敦到圣彼得堡,从哥本哈根到莫斯科,芭蕾舞似乎踟蹰不前,仿佛这一传统本身受到各种限制,耗尽了生命力。世代交替可以给出一部分解释:到二十一世纪初,那些曾经让芭蕾舞生气勃勃的艺术家要么驾鹤西去,要么淡出退隐。巴兰钦、罗宾斯和图德,斯特拉文斯基和科尔斯坦,阿什顿、凯恩斯和德瓦卢娃,洛普霍夫、拉夫罗夫斯基和瓦加诺娃——他们都已远去,那些给他们的芭蕾舞和种种其他事物带来生命力的舞者也已经离开舞台或者不再表演。

奇怪的是,今天的艺术家——他们的学生或继承人——并没有继承其遗产的能力。对于芭蕾突破传统、打破偶像崇拜的倾向,面对它的宏大与富丽堂皇,他们感到受挫,困惑不已,既无法在传统的基础上有所建构,也无法抛弃过往,自行其是。当代的编舞风向毫无方向感,从缺乏想象力的模仿到尖锐的革新,其形式往往过于体操化或通俗剧化,极度令人炫目和眼花缭乱的灯光特效更是强化了这种倾向。这种对毫无思想意识的运动和密集舞步的偏好,对宏大场面和煽情的追求,并非正在逝去的艺术时代的最后呐喊,它代表的是自信的崩解,是一代人对自身的不安,对自身与过往关系的不确定。

对表演者来说,境况同样不佳。有志于这一艺术且受过良好训练的舞者仍不断涌现,但只有少数拥有足够的热情,或是有兴趣吸引观众的注意力。他们的舞蹈技术保守,表演晦涩单调,情绪模糊。尽管很多人能表演出惊人的高难度动作,但整体的技术水平还是一落千丈。今天的舞者比前代舞者更脆弱,更不细致,少了间色与转换过渡的合宜。不确定和怀疑已乘虚而入。例如,今天的很多舞者都习惯于暴露:将自己鲜明突出的信念贯彻于舞步的执行当中,但在舞步达到高潮时又几乎毫无意识地进行转变或调整,仿佛对于自身的表达并不能做到驾轻就熟。这种情况非常普遍,几乎不会引起我们的注意。但我们应该留意到:这种调整是一种伪饰,是保持距离的方式,(准确地说)并不完全遵循特定立场。出于好意,舞者通过某种方式消解自己的表演,使之尽量简化。诚然,有些舞者眼界更宽,技术更老练,不同于其他人,比如戴安娜·维什涅娃(Diana Vishneva,基洛夫/马林斯基剧院芭蕾舞团)、安吉尔·科雷拉(Angel Corella,美国芭蕾剧院芭蕾舞团)或阿林娜·科若卡鲁(Alina Cojocaru,英国皇家芭蕾舞团)。然而,他们也经常将才能浪费在平庸的新作上,或者耗费精力复演旧作。

尤其是旧作。今天,现代主义的限制条件——“推陈出新”——已经被弃置不顾。舞蹈界和其他领域一样进入了回顾时代。这首先意味着十九世纪的俄罗斯经典的复兴,观众随处都被《胡桃夹子》《天鹅湖》《睡美人》等作品包围。从某种意义上说,这毫无新意。如我们所见,二十世纪的现代派自觉地将其艺术建立在同样的基础上。但是他们对这些舞蹈有信心,也感到轻车熟路。今天的艺术家则缺少这一点,他们成长于十九世纪的阴影中。因此,巴兰钦在为《雷蒙达变奏曲》或《胡桃夹子》编舞时,也借鉴了儿时在圣彼得堡所观看的作品。尽管如此,这些表演完全出自他本人,绝非盲目的复制。阿什顿将《天鹅湖》编排得非常美,因为在沉浸于俄罗斯古典主义的同时,他并未拘泥于正统教条。甚至在苏联这样意识形态经常凌驾于编舞之上的地方,很多艺术家依然重视并延续着他们与过去的帝国的直接联系。

当代舞者和芭蕾舞编舞面对的是更为困难的局面。他们远离十九世纪,只能通过间接方式了解和认识这个传统。因此,他们对于保护过去的遗产感到很焦虑,似乎传统面对着褪色甚至消逝的危险。守住传统成了当务之急,如今,人们感受到传统的衰落和瓦解,并就此进行了大量的讨论。然而,结果颇具讽刺意味:世界上的主要芭蕾舞团——靠新作品成名的芭蕾舞团——现在变成了旧作的博物馆。重塑者、符号主义者和导演——芭蕾舞的管理者和保护者,而非芭蕾舞编舞,进一步证明了这种对保护的沉迷心态。伦敦的皇家芭蕾舞团和纽约的美国芭蕾剧院芭蕾舞团近些年都投入大量资源重新制作《睡美人》和《天鹅湖》。甚至现代主义的先锋纽约城市芭蕾舞团现在也奉上了完整的十九世纪经典作品,编舞虽新但是温和而又遵循传统。

但是,经典在任何地方都不及在俄罗斯那样重要——或具有争议性。冷战结束时,俄罗斯艺术家对苏联文化及其自身过往的态度很矛盾。很多人渴望抛弃伴随他们成长的舞蹈,仿佛它受到极权主义和失败的社会实验的污染。他们采取的方式之一是“架空”二十世纪,重新强调帝国时代的遗产。因此,基洛夫这家以斯大林时期的部长之名命名的剧院,再次变成了马林斯基剧院(除了巡演,基洛夫更卖座,马林斯基则无人问津)。

几年后,该舞团为其保留轮演剧目表增加了两件“新-旧”珠宝:重塑过的《睡美人》和《舞姬》。这两部作品使用马赛克的方式将过往的吉光片羽煞费苦心地拼凑到一起。那些留存下来的知识片段,有尼古拉斯·谢尔盖耶夫用一种现在已经不存在的舞谱系统记录的不完整的编舞笔记,有旧服饰、旧布景设计、印刷和视觉资源、采访资料以及零碎的记忆。如果没有文本记录,芭蕾舞大师们则像他们经常做的那样对“风格”进行重塑。结果便是引人入胜的历史和政治表达,而艺术诠释却行将就木:得到了真实,失去了艺术。

……

讽刺的是,英国、俄罗斯、法国、美国伟大的民族传统,这些记忆的宫殿无法留存下来。冷战结束了,“我们和他们”认为分化了的苏联和西方芭蕾舞风格不再重要。来自俄罗斯、古巴等国家的舞者涌向西方。欧洲没有了边界。因此,举个最明显的例子,英国皇家芭蕾舞团不再那么英国化了:罗马尼亚、丹麦、西班牙、古巴和法国的舞者填充了它的队伍。实际上,到2005年为止,它的十六位首席舞者中只有两位是英国人。这种状况令一些人痛心疾首,掀起了不大不小的抵制潮流。例如,新近设立的芳婷-雷里耶夫芭蕾舞大赛目标明确,就是为了鼓励英国儿童拾起这门艺术。但没人真的相信这种情况会发生。反而是英国皇家芭蕾舞团靠着向全世界开放席位的方式存活了下来,舞团现在拥有的活力来自其全球视野,而并非其英国深度。

各地的民族差异都扁平化,成为一种普遍的国际风格。来自圣彼得堡和纽约、伦敦、巴黎以及马德里的舞者几乎可以互换。不止如此,他们都想变得更像对方,吸收他们之前不具备的一切特质。俄罗斯人歆羡巴兰钦的速度和精确,美国人则渴望俄罗斯人的优雅,而对于法国的时尚与魅惑,人人都十分向往。并非所有舞者看起来都一样,民族训练的痕迹依然存在,尤其是在俄罗斯,它仍然相对孤立(人才流动是单向的流出)。但是,它们相互之间的界限已经模糊不清了。比起将本土语言诠释得完美,他们更愿意掌握悦耳的混合语言。

电影、视频和电脑也改变着记录舞蹈的方式。我们第一次有了大量的文本:战后时代的许多伟大作品都有了影像记录,如今,舞蹈录像已成惯例。因此,困扰芭蕾舞良久的记录问题也许得到了解决——在一个即时数字回忆的时代,谁还需要记住或写下一支舞蹈呢?当我们能近距离观察,任意暂停和倒回的时候,谁还需要口耳相传的传统(舞者传给舞者)呢?芭蕾舞剧的电子化传播势头迅猛,首先出现的便是苏联人盗版美国舞蹈的带颗粒感的走私录像带,他们利用这些录像带来排演无法亲眼看到的芭蕾舞剧。

但是,电影、视频和电脑影像也会存在问题。如今的舞者看起来迟钝,舞蹈看起来平面,多少与媒体革命有关。从屏幕上学习芭蕾,甚至用电影或视频作为记忆辅助,可能会迷惑和误导人。首先,舞者将芭蕾——一种现场的三维形式——当成了二维的画面。其次,她必须将那种平面的、低维化的舞步变成镜面形象,因此,舞者和舞蹈之间又增加了一层距离。再者,假设影像是真实的反过来会妨碍舞蹈,就像读一本书前看这本书的电影,一旦表演的形象在头脑中固定下来,就很难想象这部芭蕾舞剧以不同的形式表演出来的样子。通过视频观看舞蹈,既区分不了意外和错误,也辨别不了特色和背离。无怪乎一些导演更加谨慎地使用影像,唯恐扼杀了可能性,强化“舞蹈文本是固定不变的”这一想法。

眼前存在一个悖论。我们崇敬伟大的芭蕾舞剧,我们知道或者说是记得,如批评家阿琳·克罗齐(Arlene Croce)所言,芭蕾舞可以是“我们的文明”。尽管如此,在今日崭新的剧院中,传统正身陷危机,毫无方向,飘忽不定。我们都明白这一点。我们以自我安慰的态度谈起耐心和等待,守护过去,直到下一个天才到来,拯救坠落的天使,让它重回天空。但是,问题可能更严重。作品的翻新本身便乏善可陈,并无裨益,因此,老芭蕾舞剧看起来平淡压抑。如果今天的芭蕾舞剧只是徒有其表,也许是因为我们已对其失去了完全的信任。我们开始流连忘返于过往,有充分的理由将自己裹挟进传统和历史中。真正重要之物消逝不见了。我们在哀悼。

古典芭蕾一直都是一门信仰艺术,它适应不了玩世不恭的时代。它是高度理想和自控的艺术,在这门艺术里,比例和优雅代表一种内在真理和得到提升的灵魂状态。此外,芭蕾舞的礼仪性毫不逊于其艺术性,它是沉淀了数个世纪的宫廷传统以及文明与礼貌的法则。不过,这并不意味着它是静态的。相反,我们看到,当为芭蕾舞提供养分的社会发生变革或崩溃时——一如法国和俄国革命的年月,斗争的痕迹就会表现在艺术中。

芭蕾舞可以从一项贵族宫廷艺术变成体现新的资产阶级道德的艺术,从排场和仪式变成梦的内心世界,从路易十四转向塔里奥妮,从尼金斯基转向芳婷。这是其流动性和适应性的标志,也是其革新特征的标志。一直以来最重要的是,芭蕾舞包含了人类变革的思想,以及人类相信自己能够化身为更完美更非凡的形象的信念。正是这种既定的社会形式和激进的人类潜能相互交织,才赋予这一艺术以包容性,使之能在不同的政治文化背景中大放异彩。

如今,我们不再相信芭蕾舞的理想。我们怀疑精英主义和技术,对我们而言,它们似乎是排他的、引起分裂的。按照这种思路,拥有足够特权获得专业训练的人,不应该凌驾于受到的知识和艺术熏陶有限的人。我们所希冀的是扩展和包容,现在人人都是舞者。芭蕾的优美举止及其所蕴含的贵族气质——白天鹅、王室光彩、表演足尖踮立的美丽女子——似乎过时了,这一属于死去的白人男性和贵妇们的领域已成了明日黄花。

甚至即便是针对普通人的高雅艺术理念,以及二十世纪(以不同方式存在于俄罗斯和西方的)使精英文化向广阔的社会敞开大门的雄心壮志,现在也已止步不前。和路易十四时代一样,芭蕾舞再次成为一种特权,或者说成了一项主要由业内人士和富人保有的私人权利。各处的票价都很贵,剧院门口很少排长队。

至于大众,他们已经被遗忘了,不仅在全身心准备下一场演出的会议室里被遗忘了,也被学者、批评家和作家遗忘了。今天,舞蹈已变成了一个由顶尖专家和芭蕾舞迷所主宰的深奥难明的世界,这些内部人士彼此交谈(通常是用令人费解的乏味术语),忽略大众。结果是可悲的分离,今天大多数人都不觉得他们“有足够的知识”判断一支舞蹈。

文化的分裂和区隔是没有益处的。我们逐渐习惯于生活在多重私人维度和封闭空间的虚拟世界中——我的空间、我的音乐、我的生活。这些词汇可能是放之全球而皆准的,但本质上它们是空洞的,与现实脱节的。因此这也形成了一个闭合的空间,一个基于个人私利关系而非共有的普遍价值观念的虚拟社会。一切都在远离公众,不管是舞蹈的物理实体还是其感官世界。

书摘部分节选自《阿波罗的天使:芭蕾艺术五百年》一书结语部分,较原文有删节,小标题为编者自拟,经授权发布。