20世纪初的现代艺术是如何反映、反思战争带来的混乱与伤痛,并预见了二战的到来的?

第一次世界大战始于1914年,于1918年11月11日结束。这是人类历史上第一场全球规模的大战,战事在欧洲、近东、非洲、亚洲和各大洋爆发,五大洲共有7000万名士兵(战争前世界人口约为18亿)参与战斗。四年间,战争导致了超过3500万的士兵和平民伤亡,欧洲在20世纪初成长起来的整整一代人几乎都消陨在了战场之上。此外,战争还几乎摧毁了欧洲的君主制,庞大的帝国随之悉数崩解。

战争带来的不仅仅是破坏,在摧毁旧秩序的同时也带来了新的可能性:俄国人在战争结束前一年革命成功,推翻沙皇统治,建立了苏维埃政权;各民族在帝国瓦解后得到独立机会,捷克斯洛伐克、匈牙利、南斯拉夫等新兴国家得以诞生;殖民地也嗅到了自由的味道,越南、印度等地兴起独立思潮;中国也在一战后的1919年爆发了影响深远的五四运动。

在1918年11月11日之后,和平到来,世界重启。德国史学家丹尼尔·舍恩普夫卢格在《彗星年代:1918,世界重启时》一书中记录了当时世界辞旧迎新的混乱局面。

在1918年,伍尔夫、哈里·杜鲁门、鲁道夫·赫斯、胡志明、甘地、托马斯·爱德华·劳伦斯(“阿拉伯的劳伦斯”原型)、乔治·格罗兹(德国画家)、阿诺德·勋伯格(德国作曲家)尚未成名,却都各自满怀希望,他们背负着不同的过去,面对着相似的现实,并迎向未知的未来。通过对这些人物命运的拼贴式描写,舍恩普夫卢格为我们展现了一幅令人眼花缭乱的后一战图景。

难得的是,舍恩普夫卢格试图从当时的艺术领域以小见大、洞见历史——19世纪末至20世纪初,现代工业兴起,各种前卫艺术井喷,无论是绘画界还是建筑界都迎来了革新——他以八件艺术作品贯穿全书,当时的时代氛围变化以或奇特、或戏谑、或绝美、或严肃的不同艺术形式呈现出来——始于彗星,终于“救世主”,世界从希望一步步走到绝望。

1918年,保罗·克利创作了《巴黎彗星》这幅充满讽刺和寓意的作品,它描绘的恰恰是这种介于过去和未来、现实和愿景之间的状态。克利创作这幅用水彩上色的钢笔画作品时正在巴伐利亚皇家飞行学校任职,如果你仔细看,会发现画上其实有两颗彗星:一颗是绿色的,拖着长长的弧形尾巴,另一颗则是呈六角星状的大卫之星。它们环绕着一位走钢丝的人的头部,他拿着一根杆子,在巴黎埃菲尔铁塔的高空上踩着若有似无的钢丝维持平衡。《巴黎彗星》不是特例,保罗·克利在这一时期投身于抽象艺术的创作,诸多作品都出现了高悬于城市天空的星体。在画中,远方的巴黎——敌人的首都,却也是艺术的故乡——如同一座现代伯利恒。一直以来——尤其是在20世纪前期一触即发的氛围里——彗星都象征着未知的变数,被视为某种征兆:历史性事件的爆发,影响深远的变革,抑或是彻头彻尾的灾难。它是我们从未设想过便突然在远方现身的种种可能性,也是我们还无法清楚辨识的未来。彗星的小姐妹流星邀请人们许下美好心愿;但同样作为罕见天象的陨石,则以撞击地球的破坏力带来了恐慌。1910年,一月大彗星和哈雷彗星在短短几个月内先后来访,到处都有人在为世界末日做准备;1918年6月30日,美国北达科他州又传出理查顿陨石坠毁的消息。它们给克利的创作提供了灵感。

在克利笔下,走钢丝的人努力地保持着平衡。一头是地球的建筑奇迹埃菲尔铁塔,另一头则是无法预测又充满危险的宇宙。画中人悬在中间,不完全属于任何一方,尽管头已升至云中,却越来越有失去平衡、一头栽下的危险。围绕他头部飞舞的星星,与其说是灵光乍现,倒不如说让他看起来更像一个茫然的醉鬼。扭曲的双眼似乎在表明,星星已让他天旋地转,失足坠落只是迟早的事。

可以说,保罗·克利出色地让《巴黎彗星》成为对1918年现实生活的绝佳讽刺:人们在狂喜和失败主义情绪之间来回摇摆,满怀希望又不无担忧。闭上眼时有无限美好的憧憬,睁开眼却是严峻的现实。在1918年11月11日停战日这天,欧洲的昔日世界宣告毁灭,人们在一片断壁残垣中庆祝革命的爆发。帝国土崩瓦解,世界秩序有待重建,对于那些迷信彗星具有神秘启示的人来说,这无疑是异象的应验。在这百废待举的关键时刻,对未来的设想犹如流星雨般四面飞散。难得历史显得如此开放,一切都重新分配,并完全掌握在人们手里。难得过去显得如此必要,它带来的教训可迅速转换为拯救未来的良方。难得面对一个彻底改变的世界,你没有任何借口,只能行动起来,为自己对将来的期望而奋斗。要有全新的政治理念、全新的社会,还要有新文化、新艺术和新思想。人们宣布,20世纪的新人已经从战火中诞生,他们将免受旧世界的侵蚀。如同凤凰涅槃,欧洲乃至整个世界,都应从灰烬里自我振作。一切皆有可能,愿景如旋转木马般转得飞快,以至于这个时代的许多人都有了眩晕感。

德国代表的行车路线是法国军方领导所指定的,它穿越了法国北部那些遭受战争打击最严重的地区,有些看起来简直就像是被陨石击中。这片后来在地图上作为“红色区域”而被专门画出的狭长地带,其悲惨的景象让埃茨贝格尔在情绪上做好准备,以面对即将到来的停战谈判。每一处按当时专业人士的观点都绝无复原可能的残破农庄,都是对他的警示:看看你们德国人对法国做了什么。法国北部遭受的战争破坏是宣传战的焦点之一,埃茨贝格尔作为非战斗人员,很有可能早就在报纸、明信片和新闻短片上的照片看到过。他是一个有教养的人,兴趣广泛,应该读过亨利·巴比塞(Henri Barbusse)的反战小说《火线》(Le Feu),书中用动人的文字描述了“田园的毁绝”。也许他曾看过一些他那个时代的绘画作品,其中有许多致力于一种全新形式的风景画,比如英国画家保罗·纳什便以自己的战争经历完成了一幅极具代表性的作品,画中惨白的太阳在完全为战火所摧毁的原野上升起。这幅讽刺与希望交替的作品,名为《我们正创造新世界》。然而,亲眼见到如此凄凉的景象、目睹世界大战的毁灭性影响,和读书看画的感受是完全不同的。埃茨贝格尔在他的回忆录里如此写道:“这段旅程给我的震撼,比3个星期前我独子的去世还要来得沉重。”

英国画家布里顿·里维尔并没有将胜利的美好赋予他的画作《圣乔治与龙》里的主人公:筋疲力尽的圣乔治瘫倒在他死掉的坐骑旁,难道即使他战胜了恶龙,却仍为此耗尽了元神?这一身着闪亮铠甲的疲倦英雄形象,尽管创作于世界大战爆发之前,却像是以一种迷人的手法预示了此时此刻。因为事实上,在这场波及全世界的战争里,无论是赢家还是输家都付出了惨痛的代价。就像是画里所象征的,1918年虽生犹死。1914年是各民族和帝国之间的相互竞争,是统治者的意气用事,最后是同盟体系的僵化运作,让整个世界陷入了战争。

到了1918年,原先好高骛远的战争目标,现在只剩下胜利者的自我安慰,他们指望用战败者的破产资产来补偿自己无可弥补的损失。此外,圣乔治还可以被视为许多士兵在1918年11月11日11点那一刻状态的化身。战斗折磨他们的肉体,战争的非人道和无处不在的死亡令他们的精神过度负荷,甚至连战胜国都是苟延残喘地获胜。他们曾为将军、外交家和政治家的战略浴血奋斗,现在他们对什么都不感兴趣,只想回家获得安全和保障,把过去的事抛诸脑后。有些人根本没有心情来庆祝。

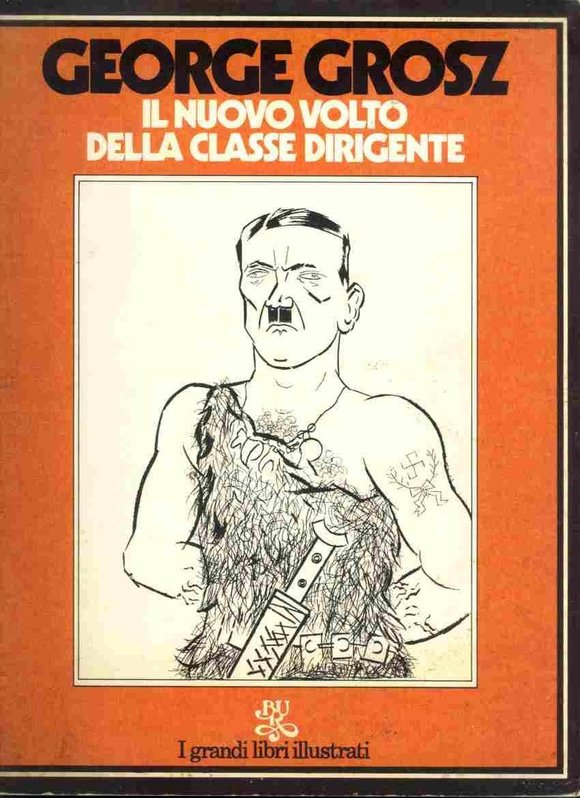

他(指艺术家乔治·格罗茨)所画下的一切,都只是为了“记录我周遭世界那些如蝼蚁般忙忙碌碌、死不足惜的人的荒诞与可笑”。他的画总在捕捉战争暴力给建筑、自然、人类精神和肉体所施加的影响,表现炸弹轰炸及其毁灭性的后果,看上去令人反感,却又不无吸引力,比如那些题为《袭击》(Attentat)或《空袭》(Fliegerbombe)的画作。1917年5月,在最终离开军队之后,他创作了油画《大爆炸》。这幅画以红和黑之间的剧烈反差,给人们展示了一座被炸得四分五裂的城市。爆炸地点位于楼房高层,仿佛被飞机扔下的燃烧弹所击中,其威力掀翻了整座城市。空间被倾覆,建筑在摇晃,窗户透出火红,天空为黑色浓烟聚集成的乌云所遮蔽。画面底部用黑、绿、蓝色绘制,暗示着一种深不可测的危险,从中可以感到试图逃离这场灾难的模糊身影,以及那些失败而坠入无底深渊的残骸。但这些人都只是用线条勾勒的剪影,若有似无,微不足道。

格罗茨在《大爆炸》这幅画里——其实他所有作品都是——探究了人类本性的残暴与毁灭。他认为,由资产阶级和皇帝统治的德国表面上看似井井有条,本质却是一个腐朽、嗜血和扭曲的社会。这一负面的判定可由他自己的战时经历来证实。他记得,在1917年春天的某一天,那时他已在军人医院待了好几个月,一个医生想要宣布他已经痊愈。格罗茨拒绝下床,他认为医生的诊断是错误的,因而愤怒地攻击一个医护兵。后来他描述说,他“永远不会忘记”,“其他7个生病的‘战友’,是抱着何等的喜悦甚至是快感,在获得允许后自愿朝我猛扑过来。一个当兵之前是面包师傅的家伙,整个人一再朝我抽筋的大腿上跳,还欢快地咆哮着:‘就踩大腿,不断地踩,这小子就会安静了。’”格罗茨把战争视为人类最大的丑恶。在《大爆炸》这幅作品中,他描绘了文明如何被其自身的破坏力量所摧毁——它坠入自己一手造就的深渊。

1919年,马塞尔·杜尚(Marcel Duchamp)从纽约返回巴黎,通过他的“现成品”系列(Ready-mades)丰富了达达主义运动。装瓶架、自行车轮、小便池,这些日常生活的现成物品构成了他的雕塑。在巴黎,正值列奥纳多·达·芬奇逝世400周年之际,他重新制作了达·芬奇的经典名作《蒙娜丽莎》,给这位带有谜一般微笑的女士加了一撇小胡子和山羊胡。通过这种破坏式的恶搞,杜尚嘲弄艺术的教条和神圣,也让人思考男性气质与女性气质这一难题。为此,他还化名罗丝·瑟拉薇(Rose Sélavy),谐音为“情欲就是人生”(Éros c’est la vie),并拍了一张男扮女装的照片。“有胡子的蒙娜丽莎”被他命名为《L.H.O.O.Q.》,读音近似法语的“她屁股很热”(Elle a chaud au cul)。在一次访谈中,杜尚亲自解释了标题的意思是“下面情欲焚烧”。

不过,达达不只是对传统和教条的嘲弄或对世俗道德的挑衅,它也是达达主义者对同时代革命运动的戏仿,即使他们肆无忌惮的行为也源于一股相似的解放冲动。达达主义者非常清楚他们要摆脱什么,但至于他们要争取什么,就很难说得清了:是艺术表达的自由,还是解放人类的欲望和混乱天性?这些或许不足以撑起一个新社会,然而对达达主义者来说,在战争强行压制了个人主义多年后,能够夺回自主权并有所消遣,已是值得奋斗的目标。

1919年的这个春天,梦起梦落。在巴黎和凡尔赛宫举行和谈的代表们尤其如此,他们各做各梦:战胜国觉得自己无所不能,怀揣着民族自决的美梦,以为一个正义和平的世界就要到来;战败国则默默祈祷,希望战争的后果不会像他们所担心的那样严重。夏天来临,接近和平谈判的尾声,到了决定战后走向的关键时刻,那原本泛滥成灾的未来设想也消耗得差不多了。这个时候,路越走越窄,人们就不得不面对现实。一旦和谈结果被视作对梦想的背叛,绝望便转为愤怒。和平条约本应调解各国纠纷,如今却在世界各地引发新的冲突。

柏林艺术家柯特·赫尔曼在1917年画了一只有着浅粉色闪亮羽毛的火烈鸟。它倒毙在空空的食盆旁,脖子向后扭曲着,嘴边有一摊黑红色的血,再也无法为自己修长的双腿而自豪。此时战争已打了3年,这幅《火烈鸟》似乎意味着人们不再对一场辉煌胜利有所期待,进一步来说,它意味着美好年代的没落,老一代精英和他们灿烂日子的结束。然而,抛开具体的历史背景,如此美好造物的死去更象征着那些美丽优雅事物的失败,它们过于精致,以至于无法在赤裸裸的现实中生存。对于一些在1919年春夏精心织就的梦想来说,这便是它们的命运。

1922年5月1日,瓦尔特·格罗皮乌斯为卡普政变牺牲者所设计的“三月死难者纪念碑”(Denkmal für die »Märzgefallenen«)在魏玛历史公墓落成。它是为了纪念在魏玛对抗自由军团的战斗中死去的10位工人。“三月死难者”的概念让人想起1848年革命,当时的3月起义者遭到国王军队的射杀。锯齿状的纪念碑让不少观众联想到闪电。但格罗皮乌斯解释说,这一雄伟雕塑所指引的方向并非从上至下,而是由地面至天空。它是人类力争向上的象征。左翼人士想把它解读为社会主义力量的代表,均被格罗皮乌斯否定。他希望它是作为人的纪念,而非意识形态的纪念。在1918年冬天时,格罗皮乌斯还曾为政治、社会、建筑和艺术各领域的革命而热血沸腾,但在个人感情、事业和政治方面均遭遇挫折后,他还留有希望的,仅在于人类对美好事物的渴望,以及为新社会寻求新的表达形式。

当德国成为纳粹的天下时,乔治·格罗茨去了美国。此前他已获得纽约一家艺术协会的资助,直到1933年1月12日,他终于下定决心离开。短短几周后,希特勒就被任命为帝国总理。纳粹分子随即突袭了格罗茨在柏林的工作室,想逮住他,只是晚了一步。乔治·格罗茨被剥夺公民权,他留在德国的画作被视为“堕落艺术”。此后,艺术家在美国继续自己在欧洲的成就。直到1959年,在妻子爱娃的敦促下,格罗茨才回到德国。然而,长期为抑郁症和酒精中毒所苦的他,在抵达故乡没几个星期后,便在一次醉酒后摔下楼梯身亡。

书摘部分摘选自《彗星年代》一书,经出版社授权发布。