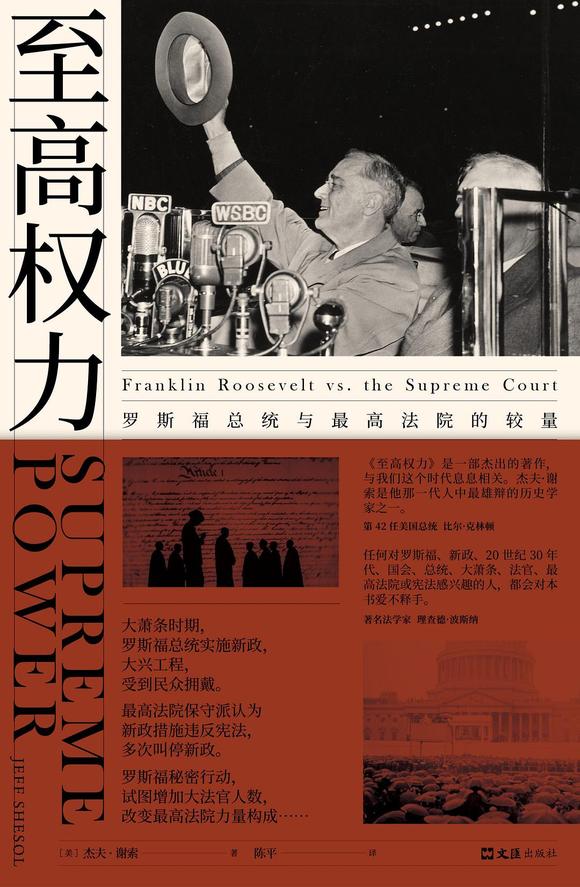

作为一个三驾马车齐驱的国家,美国迎来了历史的转折点:是应为了时代所需而屈就于政治强人,还是维护司法体系的尊严和传统?

图片来源:视觉中国

按:1929年,美国爆发经济危机,股市暴跌,银行倒闭,失业率飙升。

1933年,富兰克林·罗斯福临危受命,上任总统后开始实施一系列新政,改善民生经济。

1935年,最高法院在多个判决中阻击新政,削弱政府干预经济的权力,新政严重受挫。

1936年,罗斯福以绝对优势连任总统,登上权力的巅峰,开始酝酿反击最高法院,一场最高领袖与最高法院之间的对决就此展开:报刊和电台煽风点火,国会陷入没完没了的争吵,罢工和暴力事件此起彼伏;与此同时,海外法西斯势力崛起,有关罗斯福将通过干预司法以实现独裁统治的谣言四起,民主制遭到前所未有的挑战。

《九人》一书作者杰弗里·图宾曾经说,“富兰克林·罗斯福填塞法院计划的故事是21世纪的公民必须接受的教育。”通过研究大量的手稿、信件、从未出版过的日记,以及对各种司法记录和新闻报道的详细调查,美国历史学家、政治评论家杰夫·谢索在《至高权力:罗斯福总统与最高法院的较量》一书中再现了罗斯福、白宫幕僚、大法官、议员、政治投机分子、媒体大亨等人物,重绘了1930年代美国最高法院的真实面貌,全面展示了美国政府三大分支之间极具张力、互相制衡的角斗。作为一个三驾马车齐驱的国家,美国迎来了历史的转折点:是应为了时代所需而屈就于政治强人,还是维护司法体系的尊严和传统?

在下面这篇书评文章中,作者迈克尔·奥唐纳从《至高权力》中看到,最高法院既不是一群神谕的解释者,也不由一群政客组成,而是两边都沾一点;大法官们永远都不能完全地置身于政治上方,当最高法院阻挡了总统施政,那么它就应当为迎接批评做好准备。“有一种愤世嫉俗的观点则认为最高法院完全是政治性的,这种观点认为罗斯福的计划成功了,他吓唬那群大法官就好像吓唬一群刚进入国会的愣头青一样,最终让他们乖乖站好队。司法独立的理想并不意味着完全无涉政治——这不可能实现。实则,它追求尽可能少的政治干预。这种标准并不总能拿来应急,却是一根抵御暴政的极好的楔子。”

撰文 | 迈克尔·奥唐纳 译者 | 水寿

1937年罗斯福总统的填塞法院计划引起的骚动,凸显了我们公共生活中长久存在的两种紧张关系:目的与手段之争,法律与政治之争。罗斯福试图驯服当时活跃的最高法院,后者公然推翻它所遇到的几乎每一条改革法令。例如,《全国工业复兴法》《农业调整法》、退休金相关法规和工作场所规范条例——所有这些都是为缓和大萧条期间的苦难与失业状况而设计的,而在1935年与1936年,它们全都被最高法院宣告无效。直到1937年2月,罗斯福终于忍无可忍,公布了《司法体系重组提案》(Judiciary Reorganization Bill),该项提案授权总统在每一位年届七十的大法官仍选择留任之际可任命一位新的大法官。一旦国会通过这项提案,罗斯福将可以在最高法院新增6位大法官——毫无疑问都将会是自由派,以此将最高法院大法官的人数扩充至9至15人,这将使它从危险的敌人转变为强大的盟友。一旦罗斯福给予司法独立这一美国政府权力分治的基石以强力一击,他的内政议程就将畅行无阻。但国会驳回了这项提案;与此同时,大法官欧文·罗伯茨开始站在最高法院自由派的立场投票,大法官威利斯·范·德文特宣布退休,罗斯福任命南方自由派的雨果·布莱克接任他的位置,在这之后,这项法案就失去了动力。本来5比4的倾向保守主义的席位比突然变成了支持罗斯福的6比3。目的战胜了手段,新政此时安全了。

致使这一提案失败的原因激起了一种愤世嫉俗的评价:法律,是否只不过是政治的另一个名字。罗伯茨发誓他并未向政治压力低头,但没人相信。他那戏剧性的反转——以“一转及时救九人”(由英语古谚“一针及时省九针”变体而来——译注)为人所知——发生在“西海岸酒店诉帕里什案”中,该案涉及华盛顿州最低工资法的违宪问题。不到一年前,罗伯茨为情况几乎相同的纽约州法案投上了第5张否决票,理由是该法妨碍了雇员以及(最主要是)企业主的契约自由——这是最高法院保守派最钟爱的一条原则。但他在“帕里什案”中却态度翻转,为否决该案中存在违宪问题投上了一票,这让行政部门备受鼓舞,却让他的法官同伴大惑不解。当时的公众并不知道,早在罗斯福宣布他的填塞法院法案的两个月前,最高法院就已针对“帕里什案”召开首次会议并进行了投票表决,因此,罗伯茨的决定或许并非出于政治考虑。但话又说回来,罗斯福及其盟友们对最高法院的尖锐批评已经持续数月,且有许多其他类型的改革方案在国会中被讨论;许多历史学家相信,这些坚定的鼓点声对罗伯茨产生了影响。在1936年至1937年期间,他站在自由派一方,投票支持剩下的两宗大案,判决《全国劳工关系法》和《社会保障法》并不违宪。

1937年的填塞法院计划与“宪法危机”并不为政治史圈子以及法学新生之外的人所熟知。但在其杰作《至高权力》中,杰夫·谢索提醒我们这一事件在历史与当下所产生的共鸣。谢索谈到,这场对决是“罗斯福总统任期内最激烈、最不可预测以及影响最为重大的战斗之一”。除了其法律意义,这场对决削弱了罗斯福的威望:他并非无所不能,而且民主党内部对他的支持也开始松动。这一事件也警告未来的总统们,谁要是招惹了最高法院,那他一定会吃亏。在对罗斯福这一计划的始末及影响进行分析时,《至高权力》有着令人赞叹的清晰把握,且读来十分易懂;作为比尔·克林顿的前演讲撰稿人,谢索融会数十载的学识写就这样一部语言晓畅、妙趣横生、同时极富洞察力的著作。虽然谢索将眼光放在政治以及公共关系而非法律分析上,但他对主要案例所作的解释却清晰到位。《至高权力》把填塞法院计划以前所未有的方式介绍给更广泛的读者。

谢索解释道,最高法院针对罗斯福新政的一系列判决制造出了一种持续的法律不确定性,这不仅抑制了政府救助的发放,还恢复了对联邦法律的强烈不敬,后者曾在禁酒时期大行其道。除非最高法院核准国会法案,不然人们就会认定这些法案违宪,并在公开场合蔑视它们——哪怕是在1933年。

当时人们迫切要求的并非“公正”,而是“救济”。可处于危险关头的并不仅仅是经济恢复繁荣的可能性。民主制度的存续,也正处在危急关头。相互制衡、猜疑与分权的代议制政府能否快速有效地应对大规模的饥荒、失业、绝望与愤怒?如果不能,那么这一体系还能再撑下去吗?

这绝非危言耸听。当最高法院在1935年1月第一次推翻新政法规——一项旨在限制非法原油买卖以提高原油价格的禁令——时,首席大法官故意拖延时间,直到当天金融市场休市才宣读了判决。而后,在行政部门紧张地等着知道最高法院是否支持罗斯福的另一项决定——罗斯福废除了私人与公共合同中任何以黄金结算的条款——时,“财政部和证券交易委员会的官员们蹲守在最高法院执法官办公室,与证券交易委员会主席约瑟夫·P. 肯尼迪保持着电话连线,后者被授权在必要时可以关闭股市”。(最终,最高法院做出了有利于行政分支的判决。)谢索为我们描述了这样的场景:罗斯福总统、司法部长霍默·卡明斯以及幕僚们在白宫中大声朗读着新鲜出炉的最高法院判决意见,并对其进行逐行分析。最高法院严重地干扰了公共事务。于是,罗斯福决定采取行动。

尽管罗斯福宣布《司法体系重组提案》的方式十分唐突,但他在此前花了两年时间来苦苦思索驯服最高法院的方法。他的幕僚们考虑了所有选项,包括直接对抗。谢索摘出一句令人毛骨悚然的备注——“以备不时之需”,这句话意味着罗斯福将会向全国表明他要无视最高法院可能给出的判决,因为它“将美国人民置于极端的危险之中,因此我不得不将眼光投向法律文本之外”来寻求“黄金条款”,这一条款“符合《圣经》的戒律和常识的准则”。不同的提案以及宪法修正案也被考虑过:让国会来推翻最高法院的判决、要求最高法院在否决国会法案时获得绝对多数票、为大法官设置强制退休年龄。所有的方案都因不可行以及太缓慢而被否定,但最后一个建议却提示了卡明斯,使填塞法院计划最终成型。有趣的是,当时的极端保守派大法官詹姆斯·麦克雷诺兹(他被罗斯福称为最高法院保守派四骑士之一)曾提出过同样的建议,那是在几十年前他就任司法部长之时。

想改变最高法院的体量并不需要宪法修正案——国会法案足矣。宪法声明“合众国的司法权,属于最高法院和国会不时规定和设立的下级法院”;但对于大法官的数量只字未提。国会设定这个数目,并且在历史上更改过——有时候完全是出于政治性原因——少则五人,多则十人。例如,在1863年,为了保护亚伯拉罕·林肯的战争政策不受最高法院影响,大法官的数量从九人增至十人,而到了1866年,为了防止安德鲁·约翰逊任命大法官,大法官的数量又被改回了九人。这样的做法历来被视为对司法体系的冒犯,但从未有人严肃地质疑过这样做是否符合宪法。(实际上,是否真有人会为此提出质疑,此事本身就值得怀疑,除了想抗议自己的投票权重被稀释的大法官,而他/她也可能将会遭遇一段非同寻常且很可能徒劳的诉讼过程。)

在1936年以史无前例的优势再度当选总统后不久,罗斯福决意抛出填塞法院计划。他随即遇到了第一个难题。在他于1937年初发布了这一令人震惊的消息后,选民们因感到被出卖而愤怒不已:如果罗斯福一早就打算采取如此激进的做法,那他应该在竞选阶段就该将计划告知民众。他还愚蠢地决定不让国会插手,仅在向公众发布计划前几小时对参众两院做了简报,这一招使许多盟友开始疏远他。但最为灾难性的还要数他为扩大最高法院体量而设的明显虚伪的根据:他说,最高法院的问题不在于它与新政作对,而是因为它“由年老体弱者组成”。按罗斯福的说法,之所以需要新的大法官,是因为那些年长的大法官们已经不能跟上他们的工作需求,他们接案太少,耽误了诉讼进程。总统最得力的幕僚——包括未来将被任命为大法官的菲利克斯·法兰克福特以及罗伯特·杰克逊——对这种小气的说辞深感懊悔,他们敦促罗斯福与最高法院进行光明正大的对决。杰克逊说:“没有人会为了一堆数据而加入斗争……我们不要再谈论最高法院不予受理的案件了,谈谈他们受理过的案件吧。”罗斯福最终采纳了他的意见,只不过此时国会和舆论已经开始联合起来反对他的计划了。

有趣的是,谢索对这种拙劣的推销手法产生了某种专业的怨气。若不考虑提案本身的是非曲直(对此他持怀疑态度),谢索认为罗斯福以及卡明斯之所以会输,是因为他们“聪明反被聪明误”。这次冲突“显示出了他(罗斯福)的自毁倾向。他喜欢神秘,偏爱心机手段,而非坦率直白,他时而还怀有恶意,渴望趁人不备发起突袭——所有这些性格特点都展现在填塞最高法院的计划中”。在一次有关这一新提案的记者会上,罗斯福对着记者们又是使眼色又是窃笑;所有在场者都明白提案拿年龄说事完全是胡说八道。这一借口深深地冒犯了大法官们——他们全都反对该计划——这授人以柄,罗斯福的反对者们于是能质疑他在所有领域内制定政策的动机。这看上去就像是当前围绕着医保的争论的序曲,类似于茶党的人群开始将他与希特勒和斯大林作比较,谴责这项法案是民主的末日。但共和党领袖却约束了他们的成员,并在此事上缄口不言,好让民主党亲手把这个计划埋葬并在此过程中产生无法挽回的分裂。

接下来在民主党内部发生的内讧十分激烈且丑陋不堪。威廉·洛克腾堡(William Leuchtenburg)在《最高法院重生》(The Supreme Court Reborn )中主张,除了因加入“国际联盟”而引发的争斗外,“罗斯福的报告引发了本世纪任何一次立法争议都无法与之相比的强烈反响”。南部民主党人当心一个过度自由主义的最高法院将会赋予黑人以权利;进步派则看到了对负责保护公民自由的国家体制分支的袭击;温和派一向对罗斯福抱有怀疑,现在他们找到了他的背叛行径的证据。自由派组织此时手足无措;《民族》杂志围绕着这一问题内部产生了分裂。时任执行主编弗雷达·柯奇韦坚定地支持填塞法院计划,发表了一篇题为《净化最高法院》的社论,该文将这一计划称为“绝妙的杰作”,还称赞总统“对最高法院的法官们以其人之道还治其人之身。”奥斯瓦尔德·加里森·维拉德,传奇般的杂志前发行人,则对社论的立场大加反对,他认为填塞法院计划暴露出一种无法调和的分歧。发行人莫里斯·维特海姆耶持相同看法,几个月后,他将《民族》杂志卖掉了。

在罗伯茨及时转变的戏剧高潮出现前,有两件值得注意的事件预示了罗斯福这一提案的终结。第一件事发生在参议院听证会上,反填塞法院运动的激进领导者、参议员波顿·惠勒用夸张的手法揭示了一封由大法官休斯所写的正式信件,以说明最高法院并未在工作上力不从心,而大法官们的工作效率也没有随着年龄的增长而衰退。这是大法官第一次也是唯一一次明确针对填塞法院计划做出公开声明。休斯,这位纽约州前州长,手法十分巧妙,他以他自己、大法官路易斯·布兰代斯以及大法官范·德文特的名义来写这封信,态度正式而超然,却带有完全的毁灭性。休斯并没有将整个法院的大法官都写上来——或许有好几位并未在信上签名——而是提及布兰代斯来制造出一种全体一致的表象;布兰代斯是出了名的自由派,被总统亲切地称为“老以赛亚”(以赛亚为《旧约》中的希伯来先知——译注)。罗斯福承认休斯技高一筹,说他是“这个国家里最好的政治家”。

而在推动党团会议召开以通过这项提案的最后混乱关头,第二个挫败来临了。参议院多数党领袖乔·罗宾逊突然死于过度劳累以及心脏衰竭,而他一直引领着为改革而战的斗争,并且被许以最高法院的一个大法官席位。(他当时64岁,比首席大法官休斯年轻10岁,而罗斯福含沙射影地将休斯列为年老体弱者之一。)谢索讲述了国会议员们在前往阿肯色州小石城的罗宾逊葬礼的火车上是如何相互攻讦的,这使得发生在华盛顿的争吵都显得相对平静。惠勒甚至过火地将罗宾逊之死归罪于罗斯福,激起新政阵营的愤怒。一周后,1937年7月22日,参议院以70比20的投票结果将提案退回至司法委员会,实际上就是否决了它。而在那时,罗伯茨已经开始站在最高法院的自由派们一方了,而保守的范·德文特很快就被布莱克取代。这项法案不再被需要了。

在2010年的死亡陪审团以及有关叛国的谈论的氛围中阅读《至高权力》,让人不由设想,如果最高法院对总统的医保改革进行打击的话,奥巴马将会作何反应。他会填塞最高法院吗?果真如此,最高法院会像休斯法院那样予以回应吗?一方面,奥巴马将会面对首席大法官约翰·罗伯茨,他就像罗斯福所面对的休斯那样小心谨慎。而大法官安东尼·肯尼迪——最高法院当下的中间派——也肯定会像欧文·罗伯茨在1937年那样放下架子倒向一边。但另一方面,很难想象奥巴马会使出这种手段:作为一位前法学教授和法院研究者,他必定会规避这种策略,如罗斯福时代的严肃的法律思想家们那样。他在多年间提名了两位年轻的温和自由派大法官,展示了他通过传统方式来挫败保守派的计划——通过消耗的方式。与奥巴马耐心的守法主义相反,罗伯特·杰克逊注意到,罗斯福“往往以事情的对错、而非事情的合法性来考虑问题”,“因为他认为他想要做一件事情的动机总是正确的。所以他很难理解在这件事情上可能存在法律限制。”

更好的问题则是,在2004至2008年间一系列关于未判决囚犯的毁灭性政策出台后,乔治·W.布什是否考虑过以填塞法院或者别的驯服最高法院的方式来应对它们。没有证据表明他曾这样做了。但即使只是假想,“对恐怖主义的战争”也是1937年危机的一个实用对照,它们二者都显示了事态的紧急——一次经济萧条与一场战争——并且都涉及了最高法院对司法权震慑人心的坚持从而对总统造成的挫败。有些人或许会反对这种比较,认为大萧条是一场真正的灾难,而“对恐怖主义的战争”不过是欺骗性的幌子。但问题在于结构而非内容:在危急时刻,行政权力是否会像手风琴一样伸缩呢?行政分支是否能够在牺牲掉其他平等分支的情况下,独占谢索所说的“至高权力”?答案必须是否定的。这种诡计危险地将权力集中在一个分支,瓦解了最高法院的权威,使它在我们急需它时变得软弱——就像在布什的总统任内那样。并且,出于政治目的而将最高法院设为攻击目标通常会弄巧成拙。在1932年时,保守派四骑士中的两位,大法官范·德文特以及乔治·萨瑟兰都已经准备退休了,而他们的离去或许会使得国家免于这整个填塞法院的大挫败。但由于国会将大法官的退休金减半,他们二人改了主意,决定继续留任。

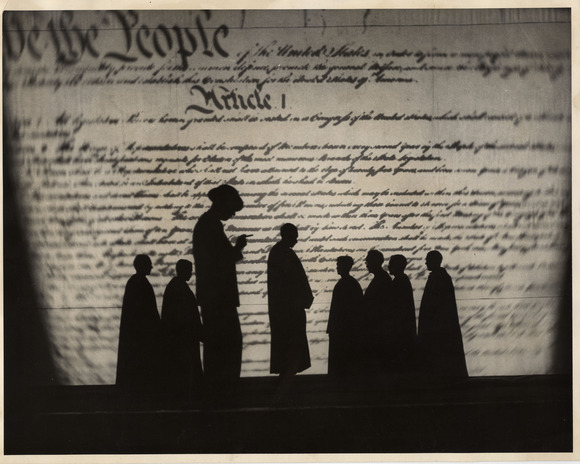

谢索正确地总结了1937年之战所揭示的事实,最高法院既不是一群神谕的解释者,也不由一群政客组成,而是两边都沾一点。大法官们当然会受政治的影响,因此,他们永远都不能完全地置身于政治上方;而当最高法院阻挡了总统施政,那么它就应当为迎接批评做好准备。有一种愤世嫉俗的观点则认为最高法院完全是政治性的,这种观点认为罗斯福的计划成功了,他吓唬那群大法官就好像吓唬一群刚进入国会的愣头青一样,最终让他们乖乖站好队。司法独立的理想并不意味着完全无涉政治——这不可能实现。实则,它追求尽可能少的政治干预。这种标准并不总能拿来应急,却是一根抵御暴政的极好的楔子。

2010年7月28日

迈克尔·奥唐纳(Michael O’Donnell)是芝加哥的一名律师,其关于法律事务的文章见于《图书论坛》、《华盛顿月刊》及《洛杉矶时报》。