育儿的价值反映了我们的文化。它们并不是普遍的,而且它们还易于随着代际更替而变迁。

图片来源:Pexels

绝大多数父母都会同意,育儿(parenting)是一件极为困难且富有挑战性的事。适用于这个小孩的方法未必适用于那个小孩——甚至于在同家族之内也是如此。

世界各地的育儿实践和观念之间也具有惊人的差异。例如,日本小孩最小在7岁的时候就可以一个人坐地铁了。这对其它某些国家的父母而言,可能是不可理喻的。与此类似,晚上6点半就让小孩睡觉的做法,许多西班牙或者拉丁美洲的父母就难以接受,在他们看来,孩子晚上参与家庭生活是非常重要的。

学者对育儿实践中的文化和历史差异已经有多年的探究。一般认为,育儿风格的差异主要可以用三大因素来解释:热情对敌意(即父母能否富有爱心、温暖且深情地对待孩子)、自主对管控(即小孩能在何种程度上获得对自身生活的控制感)以及秩序对混乱(即能否赋予孩子的生活以秩序感和可预期性)。

研究表明,各种育儿之道在这些关键特征上的差异,对儿童的发展具有深远影响。确实,孩子与父母或照料者之间的情感纽带或曰“依恋”(attachment)可以发挥长久的效果。

人类关系研究的核心,就是出自依恋理论的一系列理念。从本质上讲,依恋理论聚焦于“人类之间的心理联结感”。该理论关注我们在日常生活中建立起来的亲密纽带,尤其关注亲子关系。

约翰·鲍比(John Bowlby)在1950年代形成了他在依恋理论上的一系列想法。二战期间他在伦敦的塔维斯托克诊所(Tavistock Clinic)担任儿童心理学家——其间他留意到了与母亲的分离或是失去母亲对儿童发展的毁灭性影响。

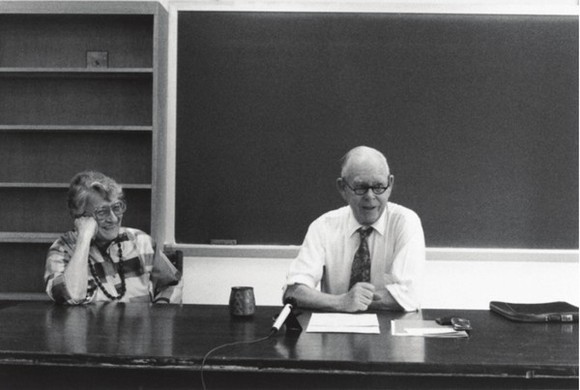

鲍比与加拿大心理学家玛丽·安斯沃思(Mary Ainsworth)共同给出了母亲与小孩都有动机亲近对方以求生存的证据。他主张,母亲对自己小孩寻求亲近与安抚的欲望的敏感性,是形塑依恋和影响儿童发展的一项关键因素。

这一敏感性关乎母亲发现、理解和恰当地回应小孩发出的有关痛苦和威胁的信号的能力和耐心。如果宝宝感到很痛苦,一个能可靠地保持依恋的母亲将能与痛苦产生共鸣——她能发现痛苦,并有缓解它的动机,且能作出一系列安抚性的回应来实现其目的。

顶尖的依恋研究者认为,小孩在婴幼儿时期若长期缺乏这种母性的敏感性,将会导致其认为世界对自己是冷漠的(unsupportive),是不值得去爱的。

自鲍比1969年出版第一部著作《依恋与失落》(Attachment and Loss)以来,就依恋这一主题已经有20000篇以上的期刊论文发表量。这些文献有力地表明,如果我们在小孩幼年时没有用心去照料,那将对其情感和关系生活造成严重的负面后果。

依恋理论的核心原则对当今西方的育儿理念有深刻的影响。而“依恋育儿运动”也以依恋理论的逻辑为基础,该运动提倡诸如与小孩同睡——婴儿或小孩和父母二人或其中的一人睡在一起——以及一旦小孩有需求就立即喂养等做法。

依恋理论还影响了与幼儿时期的日托时长及离开父母的时长相关的一系列政策。例如,瑞典的亲子假就相当充足,父母可照料小孩一直到8岁。此外,它还影响了早教实践的方针。譬如在英国,有关早教期间的“关键人物”(即孩子的主要接触者)角色也受到了依恋理论的启发。

这一文化潮流折射出向“以儿童为中心”的育儿途径的重大转变,它将小孩的各种需求置于其学习和发展的核心。

但也有人认为这一变迁带来了一些负面效应。美国作家朱迪斯·华纳(Judith Warner)提出,依恋理论助长了一种追求“全方位母职”(total motherhood)的文化,母亲面临着极高的要求,得对孩子的需求“负全责”。她表示,依恋育儿令(尤其是)有工作的母亲不得不长期过一种一心二用的生活——家庭与工作兼顾——以服务于自家孩子的发展。

现代西方社会强调并珍视我们独一无二的“自我”和私人情感世界的发展。依恋理论聚焦幼儿情感需求——及父母对这些需求的回应——的儿童中心主义取向与这套价值体系十分契合。

但情况并非总是如此。看一看纳粹德国的育儿实践以及后面的几代人是如何想方设法与孩子建立纽带,我们当可对一个社会竭力灌输与依恋理论的主张截然相反的育儿之道的后果有所了解。

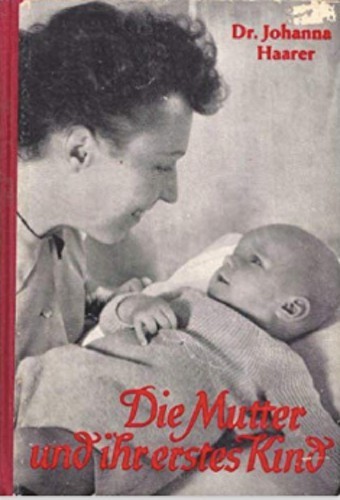

德国的历史学家和心理学家围绕纳粹教育家、物理学家约翰娜·哈雷尔(Johanna Haarer)的一系列著作已经有不少研究成果,她的育儿手册《德国母亲与她的第一个小孩》(The German Mother and her First Child)由纳粹出版巨头尤利乌斯·弗里德里希·黎曼(Julius Friedrich Lehmanns)负责出版——至1945年一共卖出了60万册。

哈雷尔的手册的突出之处,在于它的育儿策略和理念完全与依恋理论背道而驰。某种意义上,她的作品可以恰如其分地用“反依恋手册”来形容。她认为,儿童在出生以后应该与母亲分开24小时,且应当被安置在独立的房间内。在她看来,这种做法的益处是可以防止小孩染上外人携带的病菌。此外也让母亲在生完孩子后能有一段休养生息的时间。

哈雷尔指出,在孩子出生后的头三个月里应该继续保持这种分离。母亲只有在受严格规定的母乳喂养期间才能见孩子一面——不能超过20分钟——且她应该避免嬉戏或拖延。哈雷尔相信,这种分离是婴儿的“训练体制”(training regime)里的关键环节。假如孩子在按计划喂养之后依然哭闹,假如身上是清洁而干爽的,假如给了玩具仍然没用,“那么,亲爱的母亲,坚强一点,让孩子自己哭就行。”

在哈雷尔看来,儿童只是“前人类”(pre-human),在出生后的前几个月里并无迹象表明其有真正的精神生活。她深信,哭闹不过是婴儿打发时间的手段而已。她强烈建议母亲不要用搂抱或者轻摇之类的方法来安抚哭闹的婴儿。据说这将会导致婴儿期待一种同情的回应,最终发展成一个“肆无忌惮的小暴君”。

此外,对哈雷尔来说,不要给予小孩太多注意力也是训练的重要环节。她提出“不断地对小孩倾注温柔并不是什么特别能彰显母爱的做法,这种溺爱只会败坏小孩”,且长此以往将会让男孩“失去男子气”。

哈雷尔的育儿观折射出在第三帝国的生活里得到器重的那些价值。她相信,每个德国公民都必须成为“民族共同体(Volksgemeinschaft/national community)里的有用一员”,并坚决反对一切有助长小孩个性之嫌的育儿实践。小孩必须学会“融入共同体,使自己的愿望和用功都从属于共同体的需要”。

归根结底,她的著作反映并且形塑了一种与希特勒青年团的一系列目标相匹配的育儿方式。它鼓励父母生育能够融入共同体的小孩,没有任何顾影自怜、放纵自己或自私自利的迹象,勇敢、顺从且守纪律。基于哈雷尔的理念建立起来的、面向母亲的指导中心和训练课程,乃是纳粹意识形态的教化工具。

克劳斯·格罗斯曼(Klaus Grossmann)等依恋理论家曾提出,纳粹的育儿运动所反映出的一整个社会、历史和政治的环境,可能足足影响了一代儿童,他们只能在缺乏依恋安全的情况下长大。

他主张,这种大规模的、国家级的忽视,在1965年至1989年尼科莱·齐奥塞斯库(Nicolae Ceausescu)治下的罗马尼亚孤儿院里也有体现。在那里,许多小孩在非常恶劣的环境里长大——以羞辱和管控为目的的暴力几乎是家常便饭。

结果就是,这些在孤儿院里长大的小孩出问题的风险大为升高,其依恋、社会性和对人一视同仁的友善态度都高度不稳定——大脑的发育也呈现出了重大差异。研究发现,爱和联结的缺乏令这些小孩的大脑里的某些关键区域产生了一些解剖学上的变异。不过德国和罗马尼亚的情况是迥然不同的,哈雷尔是打着科学可信度的幌子从事有组织的、有预谋的意识形态灌输,而罗马尼亚孤儿的状况则是战争和流离失所的副产品。

社会生物学家海德·凯勒(Heider Keller)和希尔特伍德·奥托(Hiltrud Otto)的问题是:德国历史上的这一时段在形塑未来几代人的育儿观上扮演了怎样的角色?二人在合著的《有德式育儿法这回事吗?》(Is There Something Like German Parenting?)一书提出,这一强有力的历史趋势究竟有没有为育儿奠定一个基调乃至于在如今的德国也依旧根深蒂固,仍难以有定论。

事实上,二战以来西方世界以儿童为中心的哲学和实践就是在德国发端的。大量的移民也意味着如今德国的育儿观是丰富多元的,足以抵消上述的代际趋势。以此观之,异质性的文化和历史观念的涌入,或可促进社会当中育儿实践的多样化,进而有助于淡化历史趋势的影响。

当代西方有不少证据表明,与纳粹的想法相反,依恋在许多社会的育儿实践里仍扮演着重要角色——话虽如此,各种依恋的具体安排方式仍有巨大差异。尽管来自研究者的证据显示依恋的某些特定方面可能是普遍的,但其它方面仍随着文化的不同而有显著的多样性。

譬如,一般认为,一切婴儿都有对其照料者形成依恋的需要和动机。照这种观点,寻求紧密依恋既有神经上的基础,也发展出了一套行为上的技巧组合来协助实现之。

但依恋的形成方式(与对象)可以各有不同。鲍比的依恋理论强调了婴儿与照料者的纽带的重要性——尤其针对母亲或某位主要照料者。不过这一点未必普遍地成立,并不是非母亲或主要照料者不可,且此说在很大程度上不过是西方中产阶级社会的反映而已。

来自其它文化的研究显示,回应婴儿对稳定依恋的普遍需求的方式也不只一种。例如,奥托的博士论文以喀麦隆西北部的恩索人(Nso)社群为研究对象,考察了其中30名儿童的依恋模式。她的数据表明在依恋上存在着一些耐人寻味的差异。恩索母亲在排他性的母亲-婴儿纽带的价值和重要性等问题上持有迥然不同的看法。事实上,他们一般不太鼓吹母职的排他性(maternal exclusivity),而是相信照料者数目越多就越能提供更优质的照料。其中一名母亲提到:“只靠一个人根本没法从头到尾照顾小孩。”

对恩索母亲而言,很重要的一点是,孩子并不会与其发展出排他性的依恋,而是会与年长的兄弟姐妹、邻居或社群里的其他小孩发展出亲密度大致相近的纽带:“只紧跟一个人并不好,因为我希望她(婴儿)能习惯每个人并且平等地爱每个人。”

另有一名母亲提到,母亲的高死亡率也提升了以多个照料者来看护小孩的重要性:

“只由我一个人带?我觉得这对她并不好,如果她只由我带、只爱我一个人,那假如我现在不在她身边或者我死掉了,又让谁照顾她呢?她需要爱每个人或者设法适应每个人,这样我不在场的时候别人就能照顾好她。”

对恩索人来讲,主动地迫使孩子与社群里的其他成员发展亲密纽带,才是良好的育儿之道,例如他们会恐吓小孩并使之远离母子的排他性关系:

我逼着他去跟别人打交道。但凡我看到别人,都会逼着孩子去跟对方接触,这样一来我就不会成为照料小孩的唯一人选。只由我一个人带他是不可能的。他会经常来打扰我。这意味着我完全没法做别的事情。

奥托的解释是“恩索母亲根据恩索人的社会化目标来训练小孩”。这包括培育安静、顺从的孩子,使之适合于(且不抵触)被多个照料者宠爱和看护。为实现此目的,他们并不鼓励母职的排他性,而许多基于依恋的西方育儿模式对此却推崇备至。

另有一些研究者发现了类似的文化差异。人类学家科特尼·米汉(Courtney Meehan)对居住在刚果盆地的热带雨林、以采集为生的阿卡人(Aka)社群的研究显示,他们的婴儿一般拥有20名左右彼此配合的照料者。

苏珊·西摩尔(Susan Seymour)研究了印度的育儿实践,排他性的母职在那里也是例外:

“就考察多样化的育儿实践而言,印度是个很好的研究案例。即便在急剧的变迁和现代化的语境下,我以及其他一些人的研究也显示,排他性的母职是例外,而不是规则,且母职的专一性(maternal indulgence)——即母亲只聚焦于或者主要聚焦于回应和养育自己的孩子——本身就是成问题的。”

德国学者也提出,母亲和父亲或许各有其独特的与孩子发展稳定的依恋纽带的方式。对母亲而言,实现稳定的依恋主要在于细心而及时地对孩子的痛苦予以回应。但学者发现,父亲更可能以有趣的游戏来与孩子发展稳定的依恋——游戏气氛是和谐的,能够与孩子产生共鸣,且富有合作性。

这一系列研究显示,育儿的价值反映了我们的文化。它们并不是普遍的,而且它们还易于随着代际更替而变迁。

在当代西方世界,人们对依恋和育儿的看法与鲍比提出的原始分析框架有紧密的联系。这些理念和信念在迈向一个更加健康、更有利于儿童的发展和福祉的社会的过程中扮演了关键角色。但考虑到育儿实践中的历史和文化多样性以及更广义的社会价值,在鼓吹依恋理论是“不二法门”时,有必要谨言慎行。说到底,明白育儿方法是多样的,且并无放之四海而皆准的模式可言,或许反而能让人宽心不少。

本文作者Sam Carr系巴斯大学教育与心理学高级讲师。

(翻译:林达)