涂鸦艺术激进的野心被一种更为温和的东西取代了。

2011年,纽约市皇后区的涂鸦艺术集中地5Pointz。图片来源:Hohlfeld/ullstein bild/Getty

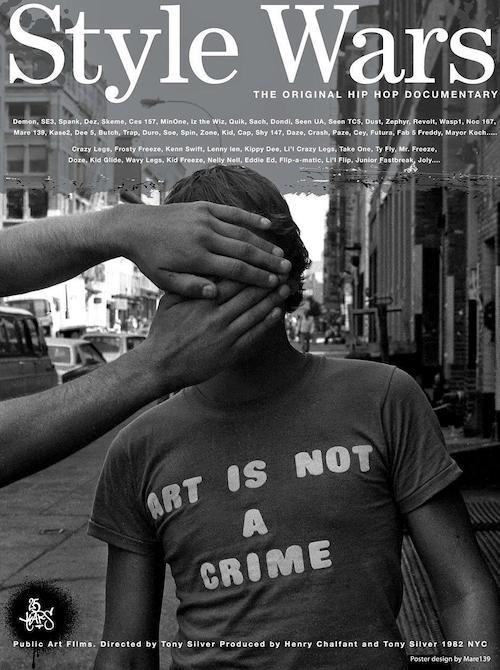

涂鸦艺术家很早就学会了对自己的作品不能太过留恋。这种以喷漆为主要媒介的艺术形式,最显著的特征就是短暂的存在。有的涂鸦画作能够保存几个月,另一些则可能维持不到第二天。即使是最著名的画作也未必能一直存在。上世纪六七十年代后期出现在纽约街头的很多具有时代意义的标志性涂鸦作品现在都已经消失、被覆盖或是被彻底清除掉了,这些作品包括曾经覆盖整辆地铁车厢外表的“DONDI”和喷涂在一堵砖墙上的“TAKI183”。拍摄于1983年,具有时代标志的涂鸦纪录片《嘻哈风暴》(Style Wars)中曾经记录的很多涂鸦作品,在今天的城市景观中已经难以再寻觅其踪迹。

位于纽约长岛市皇后区(Long Island City, Queens)的传奇性涂鸦艺术集中地5Pointz的拆除事件,成为了捍卫这种艺术形式的灵魂的战场。在21世纪初,因为一项特别的安排,位于戴维斯街45-46号的废弃仓库成为了涂鸦艺术家的天堂。这栋5层高的综合建筑在1970年代就很少被使用,到了2009年以后几乎全都空置了,艺名为“米尔斯1号”(Meres One)的艺术家乔纳森·科恩(Jonathan Cohen)与这栋楼的业主杰拉德·“杰瑞”·沃考夫(Gerald “Jerry” Wolkoff) 达成了一项协议:那些想要创作大型和密集型画作的艺术家可以在遵守反涂鸦法(anti-graffiti laws)的情况下,在这栋建筑的外墙表面作画。反涂鸦法在1990年代鲁迪·朱利安尼(Rudy Giuliani)担任纽约市长期间得到了加强。这项协议达成之后,5Pointz附近一带成为了繁荣的街头艺术家社区。这栋综合建筑上有来自世界各地近1500位艺术家创作的特色涂鸦作品,因此赢得了“涂鸦联合国”(United Nations of Graffiti)的称号。

2013年,这一份协议被中止了。由于这栋楼所在的社区变得日渐繁华,沃考夫决定要将这栋楼夷为平地,然后在此之上重新兴建豪华的酒店式公寓。但是这栋画满了涂鸦作品的建筑已经成为了纽约的文化坐标,墙上的那些涂鸦作品后来让沃考夫付出了不小的代价。

包括英国艺术家班克西(Banksy)在内的涂鸦艺术家纷纷出来呼吁保护这个艺术集中地,纽约市民也为这个艺术坐标将成为大都市房地产开发机器祭坛上的另一件文化艺术牺牲品而感到痛心和惋惜。那年11月,利用一份被搁置的法院禁令,沃考夫在夜幕的掩护下,将这栋建筑的外表全部刷成了白色——凝聚了艺术家十多年心血的涂鸦艺术作品,就这样在一夜之间化为乌有。

后来在2018年,一家法院裁定沃考夫应对因他的行为造成的价值675万美元的损失负责。这份目前还在上诉中的和解裁定被外界称为艺术家的胜利。但是这一事件也标志着涂鸦艺术历史上的一个奇怪新篇章。在涂鸦艺术出现的早期,根据行规,涂鸦艺术家通常既不在意创作前是否得到许可,也并不要求在画作被损坏后得到赔偿。然而,现在5Pointz的艺术家通过庭审获得了许可权的确认,并且得到了赔偿。涂鸦曾经被认为是一种对城市的反文化威胁,保守势力更是恶意中伤其为代表着城市犯罪行为的一种种族代码。涂鸦一直以来也是纽约警察局和房地产开发商共同的主要敌人,因为涂鸦一直被视作拉低物业价值的因素。现在,涂鸦不仅促成了纽约发展最快地区之一的片区士绅化,而且还得到了法官和陪审团的法律认可,使涂鸦艺术家获得了不错的赔偿。

“现在,房地产业和艺术界是携手并进的。”针对沃考夫及其合伙人一案的主要原告“米尔斯1号”在今年春天这样告诉本文作者。如今,事实已经证明,原本城市居民普遍认为涂鸦会毁掉一个社区的观念并不正确。

现代涂鸦艺术并非起源于纽约,但在1960年代和1970年代后期,涂鸦成为了一种在城市中深受有创意的年轻人和穷人青睐的文化表达形式。而城市中某些阶层的人士却对这种艺术感到十分厌恶。在1970年代,当纽约趋向破产衰败之际,涂鸦艺术突然变得大受欢迎,使得人们将当时困扰纽约的所有社会弊病都与涂鸦联系了起来。一群群不守规矩的青少年在街头游荡,任意破坏私人物业和公共基础设施,他们犹如过街老鼠,被公众舆论视作将纽约拖进一场反乌托邦噩梦的罪人。“扒窃、商店偷窃,连同那些涂污了我们的公共和私人墙壁的街头涂鸦,都在破坏我们的生活方式,使我们难以好好地享受生活,”时任市长埃德·科赫(Ed Koch)在纪录片《嘻哈风暴》中说,“我认为,必须对这些行为做出反击。”

针对涂鸦的执法行动迅速成为了名为“破窗”(broken windows)的整顿治安行动中最有成效的部分,这项行动鼓励警察将轻微的损坏财产犯罪视为侦破暴力犯罪的切入口,从而进一步打击严重犯罪行为。“那些执法者试图将创作涂鸦艺术的人等同于打烂人家窗户或到处破坏的人,其实事实根本就不是那样的。”《嘻哈风暴》中一位年轻艺术家说。

尽管那个嘻哈涂鸦的时代热潮已经过去,来自金融业的力量占据了这座城市,但是将涂鸦艺术罪恶化和污名化的运动仍然在继续。1994年,《纽约时报》报道了一次镇压行动,一个由25人组成的破坏者(vandal,[尤指公共财产]故意破坏者——译注)小组在17天内被逮捕了21人。1995年,纽约市长朱利安尼通过行政命令成立了一个反涂鸦行为特别小组,旨在检验“用于遏制涂鸦破坏行为的现行法律规定的有效性”,并提出了“加强在这方面立法的修正案”。公园管理局局长亨利·J.斯特恩(Henry J.Stern)指出,四处泛滥的涂鸦造成的有害影响在英国作家安东尼·伯吉斯(Anthony Burgess)写于1962年的小说《发条橙》中得到了最好的呈现,这部小说讲述了一些嗜好极端暴力的虚无主义青年。“涂鸦并不像过去人们一直认为的那样,是一种反主流文化的时尚的表达形式,”他说,“60年代已经结束了。”

1999年,朱利安尼的办公室协助组织了一场名为“无涂鸦的纽约”(Graffiti-Free NYC ,GFNYC)的运动。这项运动允许业主通过311市民热线举报非法的街头艺术行为,市民还可以填写一张申请永久清除涂鸦表格,以授权市政府全面“清洁”他们的物业。即便是在2019年的布鲁克林,我们还会经常看到这样的景象:街道的一边停着印有“无涂鸦的纽约”(GFNYC)标志的面包车,而街道的另一边则有前往户外街头艺术圣地布什威克集体公园(Bushwick Collective)的旅行团车辆。

当涂鸦艺术家在城市的地铁车站、隧道和桥梁等地方四处寻找作画的场地时,他们往往遭到警察的驱赶。于是他们开始寻求庇护,他们依赖于那些更宽容、更开明的城市建筑物业主的善意为他们提供安排。这种艺术形式发生了根本性的变化,涂鸦以往被认为是只值得人们匆忙之间回头一瞥的艺术形式,如今已经与一种新兴的街头艺术流派融合在一起,成为了“不那么邪恶的‘壁画’”。

这一变化反映在纽约福德汉姆大学法学院(Fordham Law School)艺术法律中心最近举办的一次名为“街头艺术的国际视野”(International Perspectives on Street Art)的研讨会上。在一份关键术语清单中,涂鸦被定义为“基于文字的未经授权的艺术作品”,而壁画则被定义为“如果不是受委托定做的,通常就是已授权的作品”。街头艺术都可以被概括为“涂鸦”或“壁画”这两个术语,尽管不同的艺术家对此会有不同的定义——有一些艺术家会使用“喷漆艺术”(“aerosol art”)这个词语来进一步使这一艺术媒介合法化。

那么,在5Pointz外墙上的涂鸦到底是壁画还是别的什么?答案取决于你向谁提出这个问题。今年是“无涂鸦的纽约”运动开展的20周年,但是这场运动的整个前提都与对5Pointz的评估工作背道而驰。对5Pointz的评估推翻了涂鸦的存在会拉低物业价值的观点。事实恰恰相反:涂鸦艺术的存在极大地提高了沃考夫拥有的那栋物业的价值。对于这一点,沃考夫不需要通过法庭的判决才明白。2012年,制作公司顶峰娱乐(Summit Entertainment)向沃考夫租借工作室,用于以5Pointz涂鸦艺术为背景拍摄电影《惊天魔盗团》。2013年,每天有10多辆满载游客的旅游大巴来到5Pointz参观。在纽约长岛市这个刚刚起步的新兴文化中心,租金已经开始上涨——开发商也注意到了这一点。

2016年,英国华威大学商学院(Warwick Business School)的一个研究项目,利用网络相簿(Flickr)分析了街头艺术照片与伦敦房地产价值之间的关系。“研究人员的分析显示,如果一个社区能够吸引越多的人来拍摄街上的‘画作’,那么这个社区的房价相对上涨的幅度也会越大。”

在美国,随着1990年代犯罪率的下降以及大量的大学毕业生从郊区向城市大规模迁移,街头涂鸦向他们展示了他们所寻求的“真实的”城市文化,同时,也一路推高了房地产的价格。让艺术家们自己变得更聪明只是时间的问题。

在“无涂鸦的纽约”运动长达20年的监视下,这种喷漆绘画艺术继续存在于法律的边缘地带,在一个站满了开罚单的警察的公共广场和一个急于在涂鸦文化之都中赚取快钱的私人领域之间,取得了一种不确定的平衡。在5Pointz的外墙涂鸦作品全部被油漆刷白之后,玛丽·塞西尔·弗拉格尔(Marie-Cécile Flageul)和“米尔斯1号”共同创建了一个名为“5Pointz Creates”的组织,旨在举办“时尚艺术活动以向曾经的涂鸦艺术圣地致敬”,这个组织的成员全都是曾经在皇后区的5Pointz原址创作过的涂鸦艺术家。2016年,CitizenM连锁酒店邀请5Pointz Creates一起创建街头艺术博物馆(Museum of Street Art,MoSA),这是一家设置在酒店内的免费“博物馆”,可以展示原来在5Pointz作画的艺术家的画作。

CitizenM是一家总部位于荷兰的连锁“精品”设计酒店,“在世界上一些最著名的门户城市提供一般人负担得起的奢华住宿”。CitizenM在纽约市开了两家酒店,这一家携手涂鸦艺术的酒店位于曼哈顿下城的包厘街(Bowery),这里与原先那片孕育了纽约涂鸦风景的街区的衰败景象相去甚远——那些离开皇后区的机构能够驻扎到曼哈顿的并不常见。

为商业客户绘制作品本来是那些过去的嘻哈一代涂鸦艺术家最为厌恶的事情。但是,据弗拉格尔说,可供纽约市涂鸦艺术家选择的合法作画机会已经减少了,当酒店的代表承诺将为艺术家提供洁白的墙壁用以作画时,事实证明这个机会是不可抗拒的。

弗拉格尔为策展而接触的每一位艺术家都答应参加她的这个项目。所有为酒店绘制涂鸦的艺术家都得到相同的报酬,而且不管他们的经验水平如何,他们都得到了相同的开支预算。放在以前,涂鸦艺术家可能会悄悄地在酒店的外表作画。现在,5Pointz的艺术家都得到了正式的许可,开始在酒店的内部空间作画,并且得到一份薪水。涂鸦艺术激进的野心被一种更为温和的东西取代了。

开发商更乐意利用不断发生变化的涂鸦文化。离CitizenM酒店不远处就是那面著名的艺术大墙——休斯顿包厘墙(Houston Bowery Wall),它的拥有者是纽约最具知名度的房地产开发商之一、坐拥千万财产的戈德曼(Goldman)家族。在过去的两年里,这面墙既展出了英国涂鸦艺术家班克西的表达抗议的艺术作品,也展出了Instagram的包容和善意运动的广告。这些文化内容在同一个地点无区别地出现,正符合戈德曼的最大利益。

戈德曼家族在迈阿密的温伍德(Wynwood)地区拥有房产,该地区现在以跨越了好几个街区的温伍德墙(Wynwood Walls)街头艺术闻名。“温伍德曾经是一个完全没有特色的完全工业化的地方,在人们能够看到的地方到处都画满了像垃圾一样的涂鸦,请原谅我的语言。我爸爸说,‘哇!这些建筑原来都成为了画布。’”戈德曼地产首席执行官杰西卡·戈德曼·斯雷布尼克(Jessica Goldman Srebnick)在2015年的一次采访中这样说。1980年代,托尼·戈德曼(Tony Goldman)还因重振迈阿密的南部海滩受到赞誉。

戈德曼地产将其改造旧社区的能力称为“地区士绅化”,但过程却一点也不温和。据《迈阿密先驱报》(The Miami Herald)报道,2016年,紧邻温伍德墙的一处房产以5350万美元的价格售出,计每平方英尺1250美元。业主发现他们物业的价值在不断上涨,同时租房者和其他人必须要付出更高的租金。尽管开发商在该地区提供了数量少得微不足道的保障性住房,但也不足以使整个地区发生改变的步伐放缓。

并不是所有的涂鸦艺术家都渴望参与这个改变过程。在朱利安尼时代,涂鸦艺术家被法律视为邪恶异端,政府很乐意将他们全都关起来;如今,艺术家为使自己的艺术不受商业的篡改开始利用法律来保护自己,这真是一个奇特的逆转。2016年,一名摄影师在底特律的一个停车楼上拍摄了一幅壁画,并将之用作凯迪拉克轿车广告的背景,但没有告知壁画的原作者。这幅壁画是瑞士街头艺术家阿德里安·福克纳(Adrian Falkner)受委托绘制的,当福克纳以侵犯版权为由提起诉讼时,法院判决通用汽车公司作出赔偿。

2018年,瑞典服装公司H&M与艺术家贾森·“里沃克”·威廉姆斯(Jason “Revok” Williams)就一桩诉讼达成和解。威廉姆斯在布鲁克林一个手球场发现了一则以他的画作为蓝本制作的服装广告,随后他向这家服装公司发出了勒令停止的通知函。在达成和解之前,H&M曾进行反击,理由是威廉姆斯的画作本来就是非法绘制的。

但大多数涂鸦艺术家都不属于这一类型,他们的作品更多是与商业喜爱的潮流背道而驰的。蕾妮·瓦拉(Renée Vara)是5Pointz诉讼案的艺术专家,她告诉我:“那些(被品牌)选中最多的艺术家,他们的风格迎合了大众对艺术的理解。”

那么,如果涂鸦造成的所谓威胁已经被消除,为什么法律还没有跟上步伐呢?在CityLab网站今年2月发表的一篇文章中,美国国家安全社区网络(National Network for Safe Communities)的一名前研究员和政策顾问写道,“不成功的‘破窗行动’模式在整个警务工作中仍然很活跃。或许最重要的是,它仍然影响着公众对暴力行为的看法,并要求对此做出回应:它既是整个有色人种贫困社区所特有的一种危险,也是一种不断构成威胁的因素。”令温伍德艺术墙声名鹊起的同一种艺术风格被归入了一系列恐吓少数族裔公民的政策之中。不管有多少白人上流社会人士搬到了贝德福德社区(Bed-Stuy)居住,那个时代并没有消亡——事实上,它甚至还没有过去。

在纪录片《嘻哈风暴》中,时任大都会运输署(MTA)主席的理查德·拉维奇(Richard Ravitch)谈到在地铁沿线涂鸦的年轻人时说:“被错误放置的不是精力,而是整个价值体系。”他被誉为是将纽约地铁从臭名昭著的涂鸦地狱般的景象中拯救出来的功不可没的人。房地产开发商利用街头艺术来吸引上流社会人士并从中获利,对于这样的城市,人们很容易得出同样的结论,但同时也会称这样的艺术形式是丑陋和反社会的。

在城市的权力掮客与标志性的城市表达形式之间存在着紧张的关系,而这种紧张关系取得缓和的时机似乎在很久以前就消失了。“法律就是法律。如果我能改变什么,我愿意在每个街区建一个合法的喷漆画公园。”“米尔斯1号”对我说。这类提议很难称得上是开创性的,因为在伦敦、布拉格和布宜诺斯艾利斯等城市,公共涂鸦公园早已出现,而且都非常成功。

在涂鸦这一艺术形式日益被削弱、被笼络和被商品化的今天,这样的协议对涂鸦艺术意味着什么,仍然是一个悬而未决的问题。对于“米尔斯一号”和其他涂鸦艺术家来说,他们并没有多少可行的选择。“我没有一面可以让我合法地在上面作画的墙。我不能站起来就说,‘我今天真想画画。’”他对我说,“现在我拥有的选择就是一个我有可能被人利用的壁画项目,要么接受一份佣金,要么什么也得不到。如果我的院子里没有一面墙,我一定会发疯的。”

(翻译:郑蓉)