宋朝的真宗皇帝在位长达二十六年,自诩为明君,其实在大多数时间游走于底线上下,就此成为史上同类帝王的典型。

按:宋真宗在即位之初循规蹈矩、谨慎勤政,希望有所作为,但他在位久了,就变成了求仙访道、任用佞幸的庸君,他走过了专制时代君主颇为常见的轨迹。宋真宗的变化是如何发生的,这在帝制时代的中国又有哪些共性?陈峰出入正史,为宋真宗画了一幅帝王“肖像”。

文 | 陈峰

(《读书》2019年6期新刊)

自古及今,凡做事都要有个底线,也就是起码的规矩,所谓“无规矩不成方圆”。在历史上,要保持统治秩序运行,就需要一套规矩,其中的底线是朝野皆知的界限,如果突破就属于乱政。清醒的帝王大多数情况下能够把持,而平庸之主不时会踩破底线,至于昏君、暴君则往往无视底线的存在,恣意妄为。宋朝的真宗皇帝在位长达二十六年,自诩为明君,其实在大多数时间游走于底线上下,就此成为史上同类帝王的典型。

宋真宗在太宗诸子中排行第三,本与皇位无缘,只因长兄发疯被废,次兄暴病死于储君位上,才在数年后意外获得立储的机会,当时他已二十七岁。由此看来,真宗原非理想的继位人选,只是太宗晚年无奈下的选择。换句话说,一直在刚愎自用的父皇阴影下成长起来的真宗,虽然自小受过正统教育,并接受了三年多的皇储培养,但所熟悉的不过是观念化、抽象化的儒家经籍知识,而缺乏残酷复杂的现实历练,这就决定了他魄力不足的性格。

咸平年间(九九八至一〇〇三),是真宗在位的初期,也大致属于其帝王轨迹的见习阶段。从有关史料记载不难发现,他因欠缺政治经验,自信明显不足,大事只能倚重辅臣做主。在此期间,最受信赖的人是东宫师傅出身的宰相李沆,前后辅政近六年时光,直到他病死任上。这便告别了此前君主专断、臣僚陪位的局面,标志着文官士大夫登上了政治舞台的前列。李沆作为已然崛起的科举士人领袖,为政的最大特点是“持重”,也就是为了确保朝政平稳发展,尽可能引导真宗树立规矩意识,远离急功近利的诱惑。据史籍反映,他曾对关系密切的同年、参知政事王旦深谈过自己的远虑:边防形势紧张固然不好,但对君臣倒有警示之效,一旦没了外部压力,恐怕人君就会渐生奢侈之心。故李沆每日都将各地的灾害、盗贼之类消息奏报真宗。王旦认为不必事事烦劳天子,李沆则告诫说:皇帝年轻,应该知晓治国的艰难,否则即便不留意声色犬马,也会热衷土木、兵甲、鬼神之类的事。日后,王旦身居相位才感叹这位前任的先见之明。

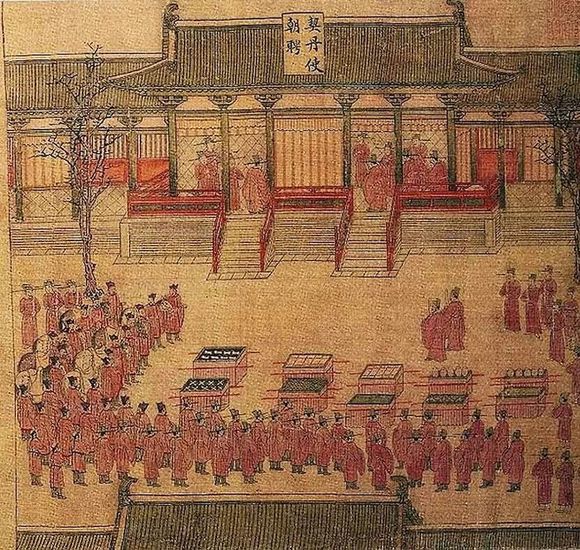

正是在李沆等人的监护与鼓励下,真宗认真履行起帝王的职守。据记载:真宗勤于政务,每日早朝都在前殿接受中书、枢密院、三司、开封府、审刑院以及上奏官员的汇报,结束后才用餐。随即又到后殿检阅禁军操练,直至午后方罢。晚上则召见侍读、侍讲学士,继续询问政事,甚至时常至深夜才就寝,表现出一副循规蹈矩的守成样子。对于日益严峻的边患,真宗同样不敢懈怠,经常听取各种奏报、议论,可谓宵衣旰食。咸平二年(九九九)九月,当辽军大举南侵,宋军接连遭到惨败后,真宗还下诏出京亲征,以示与前线将士同甘共苦。所幸辽军行动的目标有限,不过满足于抢掠子女玉帛,这才让真宗虚惊一场。然而,景德元年(一〇〇四)爆发的一场决战,却使真宗体验到大厦将倾的感受,几乎失去了九五之尊应有的矜持。

当年秋天,辽太后与辽圣宗亲率二十万铁骑大举南进,一路攻打到黄河北岸,大有入主中原之势。面对如此危局,庙堂上出现意见分歧,多数人希望皇帝南下避祸,以新任宰相寇准为首的少数派则主张抗战,并提议亲征。失去主心骨李沆的辅佐,真宗不免六神无主,内心虽倾向南下,但又惧怕遭到非议,可以说在恐惧与道义之间犹豫不决。最终他还是顾及皇帝的形象及责任,被迫接受了亲征的建议。接下来的进程可以概括为:辽朝进攻受挫后,释放出议和的信息,真宗遂抓住机会,顾不得君王的颜面以及寇准的异议,付出高昂的经济代价与辽签订“澶渊之盟”,就此化解了北疆的敌对局面。随之,再与党项新首领李德明议和,缓和了西北的边防压力。如此一来,最为严峻、困扰的边患难题暂时化解,真宗的见习期也同时宣告结束。

“澶渊之盟”后,随着外部环境的改善,内部宰辅新旧交替的完成,经过七八年磨炼的宋真宗,已完全熟悉起自己的角色,并掌握了帝王术。不过,李沆曾经忧虑的情形也随之出现,真宗开始释放自我,热衷于各种相关活动,从此其帝王生涯日渐发生变化。

宋代官私史籍都一致告诉后世,原本真宗对达成的议和结果甚感满意,但王钦若却利用真宗好面子的弱点,私下献言:“澶渊之盟”乃属城下之盟,春秋时小国犹以为耻;寇准将皇帝作为“孤注”,付诸冒险亲征,不过是为个人博取功名的一场赌局。这番话无疑戳到痛处,既令真宗自尊心受损,也对寇准产生怨气,就此疏远寇准,接受了王钦若的一套“天书”歪理邪说,沉溺于各种虚幻的神道活动。可见真宗的转变由宠臣王钦若一手促成,而王钦若之所以如此,又缘于他与政敌寇准的宿怨。这种记述仍不脱君子小人之争的传统认识,虽表面上有一定的史实依据,其实骨子里却在为帝王洗脱罪责。纵观真宗的前后变化,不难发现王钦若的说辞是一个节点,也成为一个契机,让真宗找到了转身的借口,可以乘机摆脱大臣的左右,在朝政上实现自己的意愿。于是,真宗来个班子大换血,将好刚使气并自恃有功的寇准打发到地方,换上温和的王旦主持朝堂,再任用善于逢迎的执政大臣王钦若、陈尧叟以及丁谓等一批官僚,营造出唯我独尊的氛围。从此,他开启了自己的转型期。

真宗的转变动机,当然不会告诉臣子们,也不会记录于史官笔下,不过其后的种种行为,却多少暴露了他的心迹所在。一方面,当李沆、毕士安先后辞世,寇准离朝之后,继任的王旦缺乏魄力,王钦若、丁谓等一批投机政客但知迎合,这就使真宗摆脱了压力,可以不受传统规则约束;另一方面,真宗在位久了,不免厌烦循规蹈矩的生活,至高无上的皇权也不再神秘,自然对日复一日扮演帝王角色逐渐失去热情,于是,他开始更关注自己的感受与身心满足,常常选择性地遗忘传统的君道守则,这正是专制时代君王常见的轨迹,所谓“靡不有初,鲜克有终”。往昔秦皇、汉武以及唐明皇等等帝王,又有哪个不是如此?作为皇帝,世间的权力与享乐早已失去魅力,但凡人生老病死的问题却无法回避,真宗与以往一众帝王无异,也期盼不仅能健康长寿,而且幻想长生不老,故道教的养生术、神仙说以及一切神奇的可能,自然最能打动他。这大致就是真宗热衷神道活动的隐秘动机。至于维护赵宋王朝神圣法理、与辽朝争夺正统性,固然亦需要造神运动相助,却只能算是最初的出发点,不可过度解读,否则就难以解释这样的运动为何持续不断并且泛滥。总之,真宗经历了从犹豫不决,到日渐心安理得的过程,一步步越过了规矩界限。这大概属于人性弱点的暴露,无异于偷尝禁果,意欲从中寻求意外的欢愉,不过是有别于常人而已。

宋真宗到底是受过严格的传统教育,熟读经史,并非不知道以往帝王荒诞行为的危害,特别是劳民伤财造成的后果。在位初期,他也一直努力遵循为君之道,避免非分之想。然而,随着他的转型,欲望终究难以遏制,并战胜了理性,为此甚至不惜让社稷、百姓付出代价。

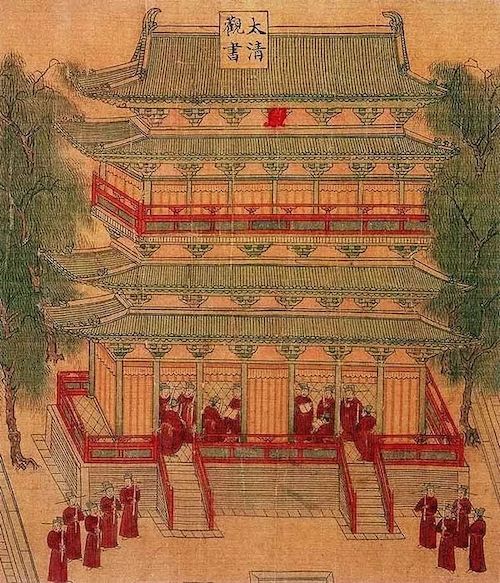

值得关注的是,在最初接受“天书”策划时,真宗没有像前朝暴君那样专断推行,他还是有些犹豫,需要找理由和支持。他先寻求宰臣王旦的理解,并以重金封口,然后再向儒臣咨询理论依据。据《续资治通鉴长编》记载,某日晚间,真宗在秘阁碰到一位老儒,便问“河出图,洛出书”是否属实。老儒不明其意,便随口答道:此为先圣所造教化百姓的神道之法。这就解决了理论依据。真宗也考虑过财力负担的问题,曾就此询问掌管财政的三司使丁谓。丁谓早已参与了这场预谋,自然肯定地回答称:朝廷财计充裕有余。真宗这才心安理得,打消了顾虑,启动了“天书”降临的活动。随后,他亲自大举东封西祀,各地官员则不断上奏祥瑞呈现,于是乎举国欢庆,喜迎“祥和盛世”到来。如果说到此为止,多少还能理解其用意——转移国人对“澶渊之盟”屈辱的注意力,但接下来的一切就纯属为一己之私考虑。在京城兴修玉清昭应宫,以便他就近感应上天;在各地大兴土木建造宫观,以祈求上苍福佑自己。犯规多了,真宗有时不免感到心虚,如筹建玉清昭应宫时,有官员劝谏,真宗担心留下骂名,就思忖找个正当理由。丁谓为他出谋划策:陛下拥天下之富,修一座供奉天帝的宫观又有何妨?况且也可借此祈祷早生皇子。当时真宗一直未得子嗣,正是一大心病,丁谓的说辞正中下怀。果然,当王旦密奏规劝时,真宗便以此相告,王旦竟哑口无言,其他朝臣也不再敢提出异议。于是,耗费资财就情有可原,算不得无道,真宗用自欺欺人的方式平复了内心深处的不安。

发生在十一世纪上半叶的这场造神运动,前后持续了十五年之久,演绎了中国历史上的一段荒诞闹剧。对此虚妄性,当年不仅局内人大都心知肚明,有时连真宗自己也觉得过分。如大中祥符年间的一天,某宠臣入宫晋献新造的天书法物,一时飞过十余只预先准备好的仙鹤。天书扶侍使丁谓立即上奏称仙鹤降临,“飞舞良久”。这种当面的阿谀奉承,意在表示天帝感应,不承想却露出明显破绽。次日,真宗对丁谓说:虽然亲眼看到仙鹤,但若说仙鹤在天书上飞舞很久,妙则虽妙,只是恐怕不实,还是重新修改一下奏文为好。即使如此,真宗仍旧痴迷至深,直到最终死去。这就值得深究,真宗既然明了众人帮着造假,却执迷不悟,自然有其道理。缘由大概主要在于,不仅通过神道享受顶礼膜拜的满足,冥冥之间似乎还领受到天人相通的感觉,正所谓“假作真时真亦假”,幻象的不断重复常能使人陶醉。特别是到了晚年,长期纵欲的真宗已深受病痛的折磨,甚至时常神志不清,祈福的意愿就更为强烈。明知生命难以超越凡间界域,却总期待奇迹发生,这应该是他沉溺其中无法自拔的根源所在,是否劳民伤财,又是否违规,对他而言已不重要。

真宗在位期间,除了造神和劳民伤财等罪过之外,还因重用逢迎之人及其追随者,导致官场投机之风盛行,从而损害了朝政秩序。当时大批官僚的积极参与,虽各自动机及手法不尽相同,但为了引起君主的注意,以达到邀功请赏的目的,却是别无二致。王钦若、丁谓之流投机政客所为,已无须多言,就连号称刚直的寇准也不能免俗。可以说在这个大势之下,离朝多年的寇准不甘寂寞,为了东山再起,竟无奈地采用迎合的手段,于天禧三年(一〇一九年)指使人在终南山伪造“天书”。据说,寇准发现天书的消息传到开封城后,人多不信。有臣僚对真宗说,寇准最不信天书,如今天书降到他的辖区,若让他公开献上天书,则天下百姓必然信服。于是三个月后,遭贬多年的寇准被召入京师,重登相位。寇准此举固然可悲,成为他一生最大的污点,其实也说明彼时官场投机之风盛行,已达到令人难以抗拒的地步。此外,因真宗安于议和现状,忽视边防建设,也为以后边患的加剧埋下祸根。这一点虽然属于宋朝大多数帝王的通病,但仍不得不提及。

客观地说,宋真宗的犯规行为,尚未泛滥到更多的领域。他在位期间能保持社会秩序的稳定,政策具有包容性,文教建设得以持续发展,社会经济也没有遭受大的干扰。尤其需要指出的是,真宗在用人上还没完全糊涂,虽提拔投机者满足自己的需要,却注意用正统派掌控庙堂,以防止朝政失去最后的底线。正因如此,持重的王旦始终深受信任,前后任宰臣长达十二年,并且在开始的六年时间里独自为相。之后,同样属于稳健派的向敏中升任为次相,而投机取巧的王钦若等人长期被阻挡在中书之外。直到天禧元年(一〇一七)七月王旦病死任上以后,王钦若才有机会从枢密使转任次相。然而不到两年,真宗又将王钦若投闲置散,再度起用寇准接替其职。至天禧四年(一〇二〇),向敏中死去,寇准被罢免,枢密使丁谓虽终于登上首相之位,但参知政事李迪、枢密使冯拯先后被委任为次相,用以牵制丁谓。不过,此时的真宗已经病重,时常昏迷不醒,即将走向生命的尽头。

在古代世界,帝王是天下的主宰,一举一动关乎万众的安危,这就决定了其好恶已非纯粹个人的事情。真宗还不至于忘却一切规矩,他做事有所顾忌,尚不敢像以往历代暴君那样,以九五之尊震慑天下,为所欲为。他在维护赵宋社稷利益与个人欲望之间,一直企图寻求平衡,但最终的结果却是在摇摆中踩破了底线,就此难逃庸主的帝位轨迹。后世对他的批评主要集中在虚妄的造神运动上,如元代史家在修《宋史》时所总结:“真宗英晤之主”,但屡造天书、祥瑞,有封禅之举,“一国君臣如病狂然,吁,可怪也”!其实因此引起的后果不止于此,其害流播亦甚远,如后世嗣君徽宗继之效仿,也就不足为怪!