有时候,一台手机就能给你足不出户的“破案”体验。

撰文:蔡星卓

前不久,吴谢宇在重庆江北国际机场被抓获。几乎在同时,记者们纷纷出动,使出浑身解数,走访曾见过他的机场安保人员,混入他曾经工作过的酒吧,生活过的小区,甚至一路嗅到他去过的理发店,更别提,早有人已经拜访了他的老家。夜场、旧居被拍摄下来,他常穿的衣服、在KTV里爱点的歌都被纷纷记下,有关吴谢宇的无数细节,从他曾经接触过的人口中吐露出来......这些,也许足以满足关心他的大众的好奇心,试图还原和拼凑吴谢宇的逃亡生活。更重要的是,这些信息,只要一台拥有互联网的手机就可以获得。

人们对受害者、罪犯以及相关人员的看法,很大程度上取决于其在大众媒体上的形象。激烈的民间讨论由此产生,并反作用回案件所涉及的人员身上,极端时,当事人甚至可以收到死亡威胁。

“一周前我才听说了这件事情,但现在人人都在谈论它。”

美国全国广播公司(NBC)的《今日秀》节目中的一位主持人这样说道。Netflix 2015年发布的纪录片剧集《制造杀人犯》(Making a Murderer)上映后引起的轩然大波,已经不止于媒体界的关注。即使并不确定自己是否掌握了最重要的证据信息,许多民众依旧确信被定罪的史蒂文·埃弗里(Steven Avery)和布伦丹·达西(Brendan Dassey)是无辜的。观众自发成立了支持团体,并开始请愿释放他们。同时,白宫甚至不得不回应人们对于释放罪犯的呼吁。

不得不承认,人们对于真实犯罪案件最主要的信息来源之一就是大众传播媒体。大众传播媒体给予了犯罪故事一个广阔的舞台,也给予了大众消费犯罪故事的可能性。有研究显示,犯罪类报道是一种经久不衰的新闻“商品”,它的内容适用于多种类型的媒体,这也直接导致了在媒体报道之中,犯罪类内容占据了相当一部分比例。

记者们承担了一部分“破案”的工作:他们奔赴案发现场,守在遇难者家属门外,甚至自行寻找线索。与此同时,一些电视网络媒体也制作纪录片,从方方面面跟踪某些案件,甚至像纪录片《纽约灾星》(The Jinx)一样采访有着高度嫌疑的当事人。

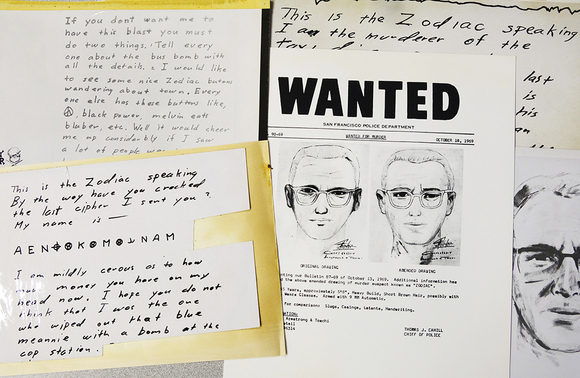

甚至,在一些特殊的案件之中,媒体也会成为案件的事态发展中一个不可或缺的部分。上世纪六十年代,美国著名的黄道十二宫杀手(Zodiac killer)与大多数连环杀人案凶手不同的特点就是(假设寄信人就是凶手的话),他给报社寄来了一系列信件,包括《瓦列霍时报先驱报》、《旧金山观察家》和《旧金山纪事报》(其中已知的22封里,有17封寄给了《旧金山纪事报》)。在《旧金山纪事报》收到的信件里,有些夹着含有密码的字符,寄信人希望它们出现在报纸的头条;有的甚至附上了一块血迹斑斑的布,并声称是从死去的出租车司机(受害人之一)衬衫上撕下来的。几乎与这些信件陆续到达报社的时间相吻合,同样是在1969年,一名男子打电话给旧金山警方,称自己就是黄道十二宫杀手,并在AM San Francisco节目中用电话直播连线。

值得一提的是,即使黄道十二宫杀手的悬案已经过去了几十年,人们对它的兴趣仍没有减少。《旧金山纪事报》仍陆陆续续收到有关此案的信件,那间位于第五街和Mission街交叉口的新闻编辑室里,有一个专门的抽屉存放与此案有关的数千封信件和相关物品。而那神秘的密码中未被破解的部分,则成为许多解密爱好者到现在还在研究的课题。

到底是什么让这些解密爱好者面对着几十年前的案子仍保持着好奇心?即使自身与这些犯罪事件毫不相关,又是为何,他们并不认为自己置身事外?

不知你是否也有这样的经验:沉浸在某个凶案节目之中,你也试图寻找帮助破案的蛛丝马迹;掉进网络的“兔子洞”中,不停挖掘线索;甚至,看到激动处,你想走上街头,去为这些你认为无辜的人伸冤,或证明那些暂时清白的嫌疑人有罪……不可否认的是,对于人性的阴暗面,尤其是一些离奇的案件,人们的好奇心永远是充足的——就像被称为“高智商犯罪”的吴谢宇案一样。悬念与转折,成功吸引了人们的注意力。

同时,Global News的一篇报道之中,多伦多大学的Jooyoung Lee提到,消费这种“现实生活中的恐怖”会让人们觉得他们是故事中的一部分,“能让人们在成为消费者之外找到一种使命感”。

同样,HBO出品的纪录片《纽约灾星》“用同样的方式给予了观众——即使不是真正意义上的授权——但给了他们一种被赋予权利的错觉,因为在家里看着电视的人们觉得他们可以帮助破案,并且是调查的积极参与者”。而这样的感觉,无疑是令人兴奋的。

“身临其境”的心理需求,也催生了另一些特殊的行当。在香港,有一个“油麻地的两万种死法”的“观光团”,这个团一条线路贯穿油麻地南北,全程1.5公里,用时2个钟头,沿路参观12个凶案现场。创始人选择社会身份不同的凶案主角进行讲述,旨在让人们了解凶案的来龙去脉,更加了解这个城市,同时消除对弱势人群的偏见。

不过,从另一方面来看,将自己暴露在极端的暴力之下,也冒着潜在精神创伤的风险。这也是为什么很多人看完这类剧集或书籍后,会承受诸如失眠或噩梦之类的“副作用”。电视中的暴力内容会在某些程度上提高观者的进攻性,这已不再是秘密,更新的研究还表明,媒体中的暴力因素着实会给人带来生理上的反应。较为普遍意义上的影响则是,譬如真实的犯罪节目,一方面提高了人们对连环杀手的认识,另一方面则有让人们变得“麻木不仁”的风险(尤其是针对女性的暴力)。

观看到暴力或犯罪的人并不一定就会变得更具有侵略性,但守着电视观看犯罪现场的行为的确与恐惧感相关。不过,这样的恐惧感与个体的经历与所处的环境等密切相关。更为关键的一点是,犯罪新闻的呈现增加了公众对更有效的警务的压力,以及大众认为罪犯应更加被严惩的态度。

犯罪类报道真的可以对警方产生真实有效的压力吗?媒体与人们对于犯罪的态度之间又有何关联?

美国的一项研究曾得出结论,人们对犯罪的恐惧与媒体对于犯罪事件的消费有着微弱的联系。有时候,这可能是一种对于电视上播放的暴力、野蛮行为和“不公正”的自然反应。电视节目,包括电影中的犯罪揭示了几个趋势,譬如人们过分强调暴力犯罪(谋杀和抢劫较为常见,财产犯罪很少被提出);罪犯有时被认为是精神变态者,以脆弱的受害者为猎物,有时又被描绘成精明而无情的形象;受害者是被动的、无助的、脆弱的。

而对罪犯的恐惧,往往来自对于他们的描绘——他们看起来是可怕的“怪物”,犯罪行为是他们自主的选择,他们是一群与一般人“不同”的人......这些显然是不准确的,但犯罪剧很少以同情或现实的方式来刻画他们。

对于警方的办案效能,媒体的消费可能不如自身的直接经验更能影响人们的看法。对于某些群体(如面临着种族问题的非裔美国人)来说,媒体的报道(不局限于犯罪类报道)可能都会影响其对警方的态度。

面向大众传播的媒体对于犯罪事件的报道,真的“可靠”吗?有时候,一些具体的态度转变与行为结果并不那么显而易见,反而是更大范畴的意识形态受到了影响。当犯罪问题被成功构建出来时,对于什么样的公共问题或私人问题会被反映出来,人们似乎会达成某种共识。类似新一轮吴谢宇案的报道中,媒体对其工作酒吧和夜场的集中报道,似乎印证了一个问题:根据新闻工作者相互之间的观察和影响,以及新闻与内容“娱乐”之间的界线变得更加模糊,由这些集中的报道引出的公众的讨论,反映并强化了作为共识的舆论。人们对这些犯罪问题的看法开始呈现一种“想当然”的特征。不可避免地,却略有遗憾的,他们将那些对于犯罪事件和解决办法的不同的思考角度拒之门外。

就真实犯罪案件的问题,界面影像采访了写作者何袜皮。她从2017年下半年开始在自己的微信公众号“没药花园”中写案件,以章莹颖案为开始。当时她在美国读书,和章莹颖案的嫌犯是校友,因此格外关注这个案子。她一直没有自己的团队,至今仍独立写作(也因此效率较低)。目前,此公众号的关注者中超过70%为女性,主要分布在广东、北京、上海、江苏四个省份或城市。

界面影像:你自己对于真实犯罪案件的兴趣是从何时开始的?有剖析过自己为什么会有这样的兴趣吗?或者自己到底是被什么所吸引?

何袜皮:我对案件的兴趣主要来自于初中看了大量侦探小说,当时读的最多的是三毛主编的那套阿加莎·克里斯蒂。从那时起,就对谜题、解谜就很感兴趣,经常会花很多时间去探究一些让我好奇的事件的成因。

我有个文件夹,搜集了发生在世界各地的各种真实案件报道。有些新闻如果写成小说,可能会让读者认为太夸张,或者太黑暗了。但这世界上并不是只有鸡汤文里的风和日丽,那些罪恶、丑陋、自私……的罪行每天都真实地发生。我或者许多人,为什么会被真实犯罪的案件吸引?因为当一个人剥夺另一个人,或者自己的生命时,其中的情感和利益的冲突往往是极致的,有代表性的。罪行或许离奇,但作案动机往往代表了人性中普遍的欲望。这些真实的案件,可以让我们更好地了解这个世界、了解我们自己。

我也真心相信,如果没有这些被广泛报道的案件的警示,会有更多无辜者受到伤害。譬如滴滴顺风车司机杀人案的轰动,至少可以让许多看过报道的女性在打车时提高警惕。

界面影像:你开设自己的公众号“没药花园”,并在其中做了很多真实案件的分析,引起了很多人的讨论。可以讲讲你是如何搜集真实案件信息的么?又是怎样甄别这些信息的?

何袜皮:有个别案件是给杂志写稿,是自己采访的。但大部分国外案件都是搜集信息,主要信息来源有三类:相关报道、纪录片、书。我如果看维基百科,经常会点开维基百科背后的参考文献链接,看那些报道原文。

甄别这些内容确实特别重要,因为我写过,真善美,真永远是善和美的基础。我甚至觉得我更热衷做的一件事是辟谣——看到网上的虚假信息会想去指出来。有时候家人在亲戚群里发一些错误的养生知识,经常潜水的我会忍不住要去纠正……

最需要甄别的有两种:一种是虚假和错误的内容,当成论据包含在一些论证中;一种是利益相关者的片面之词。

比如我写过蓝可儿案,一些人说她死时是裸体,衣服不翼而飞,所以是他杀。如果情况真是如此,那确实很可疑。但我找到了警方上传的尸检报告原文,读到她的全部衣物(电梯视频里穿的那一套)都在水缸里,只是不在她自己身上。

一些文章说,因为她自己不可能进入那个水缸,所以她是被人抛尸。我找了新闻和视频中各个角度的现场照片,查蓝可儿的身高和水缸的高度,认为她完全可以从旁边一个小平台跳上水缸。相反,一个凶手要把尸体抛进这么高的水缸比她自己跳进去困难得多。

比如我看到有人猜测三岁失踪的英国女孩玛德琳其实早就去世了,因为她后来的托儿所记录和照片是伪造的。我必须找到警方上传的她的托儿所记录扫描件,去甄别上面父母的签名是否不同,并找到托儿所员工的证词看她有没有破绽。我也找到了玛德琳父母声称的玛德琳生前最后一张照片,找到了那些质疑的人提到的视频,进行比较,以形成自己的判断。

有些推断听起来很合乎逻辑,但读者却不知道,它的狡猾之处在于它所依据的论据是半真半假的。这种假消息需要花大量时间去甄别。我发表过一篇研究阴谋论的论文,阴谋论大多是这种形式。

我有时候更喜欢看纪录片的原因是,许多纪录片拍的时候案件已经结束很久了,因此纪录片的内容比较全面,会回顾信息,并做归纳、整理。新闻媒体追求时效性,一些案件(比如蓝可儿案尸检结果过了几个月才出来)热度降了以后,没有记者会再写一篇深度报道去总结。因而,网上搜索到的很多报道都是在案件调查过程中出现的,是即时的、碎片的,一些信息后来已经被反驳、辟谣,但它们的痕迹依然留在了网络上,继续误导后来的读者。

但许多纪录片有一个不可避免的问题,就是立场性。它们看似客观,但往往是有观点的。我一般会找反方的证据,看看是否能够反驳纪录片中的观点。而这种立场性在当事人的自传中就更为明显。在西方国家,许多案件当事人后来都出过自传,亲自讲述经历。他们虽然看起来很坦诚,但很可能会说谎,避重就轻,隐藏真相。这也是我说的,第二类需要甄别的内容。

甄别这些信息,1,要接触到关于本案足够全面的信息,才能进行交叉比较;2,考虑证人的背景:TA是否有说谎的动机,或者TA的身份是否能了解这些内容。3,在判断一些人说的话、做的事时,必须考虑上下文和语境。

总而言之,甄别真假信息没有固定的公式。和各行各业一样,作者的判断力和责任心必然是重要的。

界面影像:在分析一些真实案件的时候,你最感兴趣的部分在哪里?有没有一些自己惯常的切入角度?为什么?

何袜皮:我最感兴趣的是一些有争议的案件。特别是一些案件有两个旗鼓相当、又不可能并存的观点,这两个观点各自都有很多证据支撑。我会很好奇,想知道自己的观点。

我切入的角度一般都是先排时间线,把掌握的信息组织起来,重建案发前后的事件的顺序。我很喜欢把乱糟糟的真假掺杂的证据,甄别、梳理清晰的过程。以前没有“没药花园”时,我有时候看新闻时也会这么做,只是不会花那么多时间把自己的思考过程写出来。有了时间线,相信许多人会形成自己的看法,并且自信自己的看法。

界面影像:你从前当过记者,现在也写小说,这是两种不同的写作。你怎么把控虚构和非虚构的界线呢?

何袜皮:首先,我觉得这两者都是一个理性的过程,都需要严密的逻辑。

我写的小说主要是侦探小说,情节是想象的,几乎没有根据自己或者周围人的真实经历为主干情节写过小说。读者读虚构文学,关注情节和角色的合理性,而不会在意情节的来源。作者只要模拟一种真实的合乎逻辑的故事脉络和人物情感,就不用拘泥于现实。

人们对非虚构写作的期待不同。读一个真实犯罪故事,人们无一不是希望获知真相。里面所有的信息必然是“来源于事件本身”及“事件周边”。不管是当天扫大街的清洁工说的话,还是一个罪犯的口供,或者是警方的发布……记者本身的角色只能是对信息的梳理、组织和传达。我觉得,如果受访者没有说这个意思,我去添加一个形容词都是不恰当的。

我相信一个明智的人很容易把握两者的界限。对我来说这两者的思维过程也是不同的,写小说通常先构思故事和人物,再在写作过程中创作细节和信息;而非虚构写作先搜集信息和细节,再还原人物和情节。

打个比方,非虚构写作如同最原始的胶片摄影,你可以通过构图来决定哪些景物留在照片里,可以利用光影、焦点来调节景深,呈现不同情绪的照片,但就是不能后期Photoshop。虚构写作则是绘画,很多画家画的是记忆中的、印象中的、想象中的景象,现实中并不存在。根据真实故事改编小说,有点像用写生搜集素材,再经过加工,呈现最终画面。

界面影像:有没有尝试了解过,你的案件分析的读者都是什么样的人?

何袜皮:此前没有途径了解。我猜读者主要有三类:1,对曲折离奇的案情感兴趣。在西方,案件报道的阅读量一直是极高的,说明人们天然的期待此类故事。2,对一些谜团好奇,希望能找到答案,满足好奇心的人。比如许多读者希望我会写马航370。3,希望从案件中了解人性,更好地了解自己和周围人的心理。

界面影像:根据你的观察,你认为媒体(或舆论)对于真实案件产生的影响是怎样的?这样的影响真的会最终影响案件走向吗?

何袜皮:我觉得无论“中外”,舆论“一面倒”的意见必然会对案件的最终走向产生“某些程度的”影响。

法律从业人员也是人,工作之外也身处于舆论场和道德场中。这也是为什么一些西方国家选定陪审团后,会告知他们不能看相关新闻报道,不能和他人讨论案件,也是怕他们的观点被媒体左右,而非完全基于法庭呈现的事实。

但到底受到何种程度的影响,相信是因人而异,因每个案子而异。

参考资料:

Dowler, K. (2003). Media consumption and public attitudes toward crime and justice: The relationship between fear of crime, punitive attitudes, and perceived police effectiveness. Journal of criminal justice and popular culture, 10(2), 109-126.

Sacco, V. F. (1995). Media constructions of crime. The Annals of the American academy of political and social science, 539(1), 141-154.

《Why are we obsessed with true crime and what is it doing to our minds?》 by Laura Hensley

《Zodiac Killer case: How the San Francisco Chronicle was involved》by Kevin Fagan

*除特殊标注外,文中所有图片来自视觉中国、东方IC

※ 更多精彩内容与互动分享,请关注微信公众号“乙未光画志”(ID:JMmoment)和界面影像新浪微博