从何时起,社交开始成为一种负担?“害羞”又是在何种背景下被病理化的?当社交恐惧症成为一种互联网语素,它又是如何引发一种小众的狂欢,在人群中形成一种紧密的虚拟联结的?

撰文 | 傅适野

编辑 | 黄月

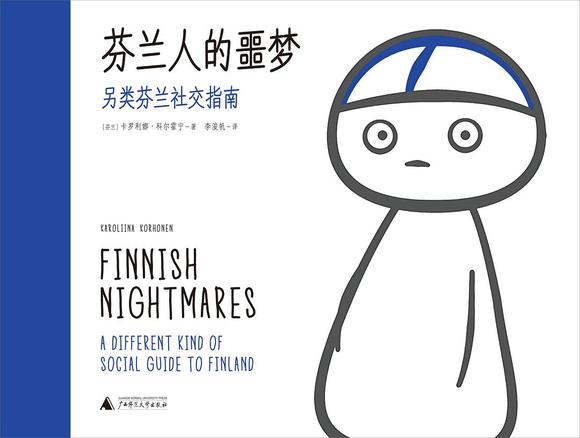

马蒂是一个典型的芬兰人,他低调内敛,喜欢安静,重视私人空间。他尽量做到“己所不欲,勿施于人”。他尊重他人的空间,不用无聊的闲扯烦扰别人。但有的时候,却事与愿违……

这是芬兰平面设计师卡罗利娜·科尔霍宁《芬兰人的噩梦:另类芬兰社交指南》一书的开篇。在这本书里,卡罗利娜以简笔画配以少量文字的形式,生动呈现了芬兰人日常生活社交场景的细节。芬兰人的噩梦包括正准备出门却看见邻居在走廊里,或是电梯里只有自己和一个陌生人。网上广为流传的一张图描绘的是芬兰人等公共汽车的画面,他们彼此之间保持着大概一米的距离。这些小画最初发布在Facebook上,在网络上获得了超高人气,并被各国网友称为“社恐”指南,不少人也由此自称为“精芬”(精神上的芬兰人)。

这些诙谐的小漫画在网络上得到的热烈回应超出了卡罗利娜的预期,同时也促使她思考,她所描绘的日常生活中的微小窘境究竟是独属于芬兰人的“噩梦”,还是一种全球化现象。在名为“芬兰人的噩梦”的网站上,她写到:“你不能将一种行为或者人格特质指派给一个国家或者一个群体。比如说只有芬兰人是内向的,或者只有英国人爱喝茶。既然如此,为何不将这些漫画命名为‘全球内向者的噩梦’呢?”她认为《芬兰人的噩梦》的主角马蒂是一种全球性的存在,与此同时,马蒂这种类型的人在芬兰也是很常见的。

如果人人皆马蒂、“精芬”到处有的话,或许我们是时候严肃谈论一下“社恐”这件事了。从何时起,社交开始成为了一种负担?“害羞”是在何种背景下被病理化的?当社交恐惧症成为一种互联网语素,它又是如何引发了一种小众的狂欢、在人群中形成一种紧密的虚拟联结的?

“工作时间的缩短给工人阶级的生活带来了更多的影响,而对于中产阶级而言,并没有太大的变化:管理者和专业人士仍然花费大量时间在工作上,美国巨大的生产率并没有帮助人们提前回家,而是拉长了他们的午饭时间、咖啡间歇和会议时间,使他们将更多精力投入到各种工作和娱乐融为一体的活动之中。同样地,人们就算待在办公室里,也花费着更多的时间进行社交:交换办公室八卦(‘开会’),好心拜访(‘检查’),跟销售人员聊天、同秘书调调情(‘士气’)。”

这是美国社会学家大卫·理斯曼在助手协助下完成的作品《孤独的人群》中的一段,这本书探讨了二十世纪中叶美国人社会性格的形成和演变。在这里,他揭示出了一个正在转型的美国社会,以及当时的公司制所生产出的既孤独又集体化的个体。“办公室社交”成为了这一时期办公室雇员的典型特征。

美国作家约瑟夫·海勒曾在1974年发表的小说《出事了》中,塑造了一个典型的因办公室社交而精神紧张的雇员形象。小说叙述者鲍勃·斯洛克姆是一位在外相当健谈,但私下却精神高度紧张的中层经理。在他工作的保险部门,他与秘书们相处愉快,也深受同事喜爱,可他却持续活在一种轻微的紧张感之中。这种轻微的紧张感便是办公室社交的后果之一。当休闲与工作之间的界线逐渐模糊,或者说当休闲也成为工作的一部分,人们被迫密切关注他人的需求和评价,丝毫不能懈怠。

这种新生社交型办公室将经理和高管带离了家庭,工作逐渐取代了家庭生活。一方面,家庭生活受到高度挤压;另一方面,大公司也想尽办法,试图将员工的家庭生活纳入公司的管理范畴。举例来说,在当时,像IBM这样的大公司对于男性员工的家庭生活总是表现出一定程度的关注。当总裁托马斯·J·沃特森提到“IBM家庭”时,他暗指的是IBM公司雇佣的不仅仅是工程师一人,还有他的妻子和孩子。公司在招聘员工时,经常会对潜在雇员的妻子进行筛选,有时甚至强烈建议应聘者携妻子前来面试。根据《财富》杂志1951年的一项调查,当时一半的公司都对应聘者的妻子进行筛选,某大公司约有20%的候选人因为他们的妻子而没被选中。根据一位公司高管透露,对管理人员来说,挑战和责任在于培养员工妻子的态度,使其具备建设性,并负责好一切后勤工作,这样一来丈夫就可以全身心投入工作,免除一切后顾之忧。

性别隔离在这一时期异常显著。女性在很大程度上被视为男性办公室雇员的附属品,她们以“高管夫人”的形象示人。美国社会学家威廉姆·怀特在其著作《组织人》中,指出理想的“高管夫人”首先必须具备强大的适应能力,其次要热爱社交,最后还要认同丈夫从属于所在公司这个事实。这也暗示了妻子本人也应该从属于这个公司,即她应当是一名全职家庭主妇,不该有工作。

管理学理论家罗莎贝斯·莫斯·坎特在1970年代对一家大公司进行的调研中发现,该公司员工的妻子时常产生自己的全部私生活围绕公司运行的感觉。一方面,她们需要将家营造成一个温暖的避风港,能够让男人在疲惫的办公室之外寻得片刻宁静;另一方面,她们需要参加丈夫公司的各种活动(晚宴、派对、会议、高尔夫球赛)并且要保持优雅,因为这有助于提高丈夫在公司的形象。

当社交生活被纳入办公室文化,当与人交流和维系关系成为一种正确姿态和必备技能,社交的反面——害羞——就开始面临被污名化和病理化的危险。

早在1980年,美国的精神疾病诊断和统计手册中就出现了对于社交恐惧症的诊断分类。根据美国焦虑与抑郁症协会的定义,社交恐惧症也被称为社交焦虑障碍。它有如下几个典型症状:

在对需要社交或表现的场合,对别人的各种看法(包括被批评或者被拒绝),表现出强烈的焦虑或恐惧。

非常担心自己的紧张被看出来,或者被别人当成“傻”“笨拙”或“无聊”,并因此尽量回避社交、回避表现。

有时还伴有身体症状,比如心跳过快、恶心和出汗。

尽管意识到了自己的恐惧并不合理,依然对焦虑无能为力。

在接下来的1990年代,关于害羞的恐惧风靡一时。

Murray B. Stein曾在1996年的医学杂志《柳叶刀》中写到:“是否存在一种类型的‘害羞’,它严重到需要正规医疗的关注?”答案是肯定的,那就是“社交恐惧症”。其实早在1993年的《今日心理学》杂志中,“社交恐惧症”就已经超越了抑郁症,被命名为“最近十年最流行的紊乱”。这一在八十年代尚未引起关注的病症,突然以一种集中且高调的姿态出现在公众面前。铺天盖地的媒体宣传营造了一种全民恐慌——害羞不仅是个人人际交往中的巨大障碍,同时也为一个人的职业提升路径设置了重重难关,而且不利于与陌生人或者朋友之间的礼貌互动。害羞被建构为一种对于社会责任的忽视,因而它必须引发公众关注,“针对害羞,我们必须做点什么”的舆论风潮开始涌动。

于是,害羞病理化和非常态化的趋势出现了。害羞的人被视为偏离主流价值规范的越轨者,亟待被治疗、被拯救、被拉回正轨。在这一“害羞是不被接受的”的社会氛围中,害羞者发现,他们那个“越轨的自我”正在经历生物医学方面的重塑,同时也被迫臣服于心理治疗。在《害羞的医学化:从社会性格格不入到合群》一文中,英国苏克萨斯大学社会学系学者苏茜·斯科特指出了规训越轨者的三种主要途径,这也是病理化害羞的三种主要场景,包括理论层面的药理研究和基因理论,临床治疗层面的治疗方案、心理咨询以及认知行为治疗,以及渗透到日常生活中的自救类图书和网络资源中的训导性实践。

苏茜·斯科特在其名为“害羞的社会学”的研究项目中指出,对于害羞的病理化是当代西方文化中盛行的特定规范和价值的延伸,在这一价值体系中,越轨者是被否定的。而作为对于变动不居的社会价值的一种反映,对害羞的病理化揭示出的一个事实是:羞涩的谦逊内敛在当下并不被主流接受,要成功我们必须直言不讳、坚定自信并且频繁地投身于社交生活。另一方面,被病理化的害羞反过来进一步强调了当代西方文化中的主流价值,即通过竞争取得成功以及自我实现。

在她看来,对于害羞的病理化,尤其是将之作为一种可以通过服用药片来进行治疗的疾病的想法,很容易将害羞归咎于个体,从而忽视了社会层面的规范与价值。按照社会学家吉登斯对于发达资本主义时代的阐述,当下的社会、经济和政治变化协同创造出了一种本体论层面的不安全感以及关乎存在的焦虑。个体持续不断地在自我与他人之间进行边界的试探,周而复始地演练与解剖我们与他人的互动体验。在这种情况下,在被常规化了的谨慎和过度害羞之间做出区分,实际上十分困难。斯科特进一步指出,类似的理论表明,正是人们在日常生活中经历的焦虑、不确定性与风险认知,对当下有关害羞的道德焦虑起到了推波助澜的作用。换句话说,焦虑如今已经不再是异常人群感受到的一种反常情绪,反而成为了一种弥散在日常生活中的普遍性经验。

苏茜·斯科特的研究发现,虽然有许多自我诊断或者被诊断为“社交恐惧症”的人倾向于服从对于害羞的病理化叙事,投身医学或者心理学的治疗,但也不乏反对者。他们往往以自己的害羞属性为荣,并且乐于强调害羞的积极内涵(比如谦逊、敏感以及有责任心等等)。在互联网时代,基于网络论坛或者社交媒体的集结形式,使得“社交恐惧症患者”更容易在虚拟空间中找到彼此,并且迅速达成同盟。

在西方,反反社恐话语——也被称作“害羞骄傲”——也在逐渐壮大。其中一个脉络是以新世界哲学以及浪漫主义理想为理论依据,将害羞描绘成一种积极向上的体验。比如一个名为“害羞和自由”的网站,向用户传达的是如何将害羞的感觉作为一种发现真我和达到对于自我更深层次理解的方式。

类似的情况也发生在中国。在文艺青年的聚集圣地、猫型人格的优渥天堂——豆瓣网,一大批自认为是“社恐”的用户聚集起来,抱团取暖。在豆瓣上甚至有一个名为“社恐抱团取暖”的小组,组员在其中分享自己“社恐”的征兆以及表现。同时他们也因为“社恐”这一症状集结起来,形成了一个高度团结的、具有归属感和联结感的虚拟社区。除此之外,与社恐相关的网络流行语素也广为流传。在传播和使用社恐表情包的同时,在总结和分享自己的社交恐惧的同时,人们也在积极地进行着互联网社交。这样的社交也不限于虚拟世界。豆瓣友邻之间的网络情谊经常发展为密切的线下关系。豆友们时常相约见面,相谈甚欢,更有甚者,与友邻形成亲密关系,甚至走入婚姻殿堂。

至此,另一个十分有趣的悖论浮出了水面。一方面,害羞的病理化加剧了害羞者的焦虑,从而使鼓励社交的主流文化势头更旺;而豆瓣案例所呈现出的悖论是,当社恐者在与同类交流或讨论自己的社恐问题时,他们已在某种程度上克服了社恐,并且达成了社交的目的或结果。他们彼此之间的联结与情谊,反而由于共同的害羞的性格特质,而更加坚固牢靠。

从被结构性地植入办公室生活的、令人身心俱疲的过度社交,到在主流文化中被视为边缘的、甚至是病态化的害羞,再到如今互联网时代成为一种小众群体身份标签的流行症候,“社交恐惧症”在过去几十年间经历了外延与内涵上的种种变化。可以肯定的是,在互联网日益发达的今天,当我们的日常生活被名目繁多的社交软件充斥,当社交技能被包装成求职或求偶的必要技能,害羞依然有它的价值。

……………………

| ᐕ)⁾⁾ 更多精彩内容与互动分享,请关注微信公众号“界面文化”(ID:BooksAndFun)和界面文化新浪微博。