从《狩猎愉快》放眼更广阔的古代中国文化,我们会发现动物、鬼神和人之间本来就没有固定的界限。

《狩猎愉快》剧照

撰文:王丁丁

编辑:朱洁树

最近上线的NETFLIX单元剧《爱,死亡和机器人》(Love, Death & Robots),在国内掀起一阵现象级的热潮。豆瓣上超过15万观众给出9.2的高分,无疑证明这部科幻短篇集在国内广受好评。

《爱,死亡和机器人》每一集时长几分钟到十几分钟不等,着墨于一个简单完整的小故事,背后却是庞大、完整的世界设定。由于篇幅限制,每一个故事都有明确的标签或风格定位。我们几乎可以用一个词概括每一集的故事类型:赛博朋克、末日、太空惊悚、虚拟现实、古墓探险、反乌托邦、架空历史、人体改造,等等。然而,第八集《狩猎愉快》(Good Hunting),把中国传统志怪小说中狐妖的故事搬到蒸汽朋克世界,乍看似乎显得有些“不伦不类”。

《狩猎愉快》改编自刘宇昆(Ken Liu)的同名短篇小说。(剧透预警:如果你不想被提前剧透,可以选择先看剧集,再继续阅读本文。《狩猎愉快》全集时长仅有17分钟。)

故事设定在清朝末期,男孩梁跟随父亲猎杀魅惑人心的妖狐。出于同情,他放走妖狐的女儿燕,两人成为好友。随着西方帝国殖民势力和现代科学技术踏上古老的中华大地,燕逐渐失去神力,被困在人的形态中,无法回归原初的狐狸形态。

多年后,二人在英殖香港不期而遇。梁一边在铁路公司做苦力,一边自学机械知识。燕依靠出卖美色为生,却被只能由机器激起性欲的英国商人改造成赛博格(cyborg),成为人机共生的机械人。在梁的帮助下,燕最终得以将机械身体回归狐狸形态,也回归到她动物的狩猎本性。

乍一看,这个故事就像中国古典志怪小说与蒸汽朋克的结合体,但细细回味,就会发现《狩猎愉快》绝非肤浅的猎奇和嫁接。

刘宇昆和许多华裔作家一样,酷爱从中国古典文学作品——尤其是那些颇具奇幻色彩的人物形象或经典故事——中寻找新的诠释方法。他借描写华裔母子关系的《折纸》(The Paper Menagerie)一文走进大众视野,2012年相继获得星云奖和雨果奖最佳短篇小说奖。故事中,母亲为孩子折叠的纸老虎被赋予魔幻力量,沟通起两代华人移民之间的文化鸿沟。

东西方评论界不乏对这些华裔奇幻故事的指责之声,将其视作一种对中国文化的自我东方化的挪用。然而在笔者看来,《狩猎愉快》这个故事并非是为迎合西方观众口味,甚至蕴含了连作者本人也未必意识到的深意——实际上,它精准再现了晚清之后,东方古国面对西方现代话语和科学技术,在新旧之间挣扎求变,做出一系列或被动、或主动的反应。

引进并大力推广科幻小说,是晚清文人作出的诸多尝试之一。《狩猎愉快》展现出的多重叙事方式,无意识地模拟出彼时流行体裁“新小说”兴盛之初,作家在传统志怪小说和西方科幻文类之间的挣扎与妥协,也象征了不同文化、文学和叙事之间界限不断被模糊和重构的过程。

科幻小说于20世纪初引入中国,最初被翻译为“科学小说”。科学小说的先导者梁启超和鲁迅,均倡导其改良思想、教化大众和普及西方现代科学技术知识的功用。1902到1911是“科学小说”的黄金十年,晚清文人顺应进步潮流和市场需要,在反思和挣扎中变革、学习,创作出一批具有古典文学特色和鲜明时代烙印的科幻作品。

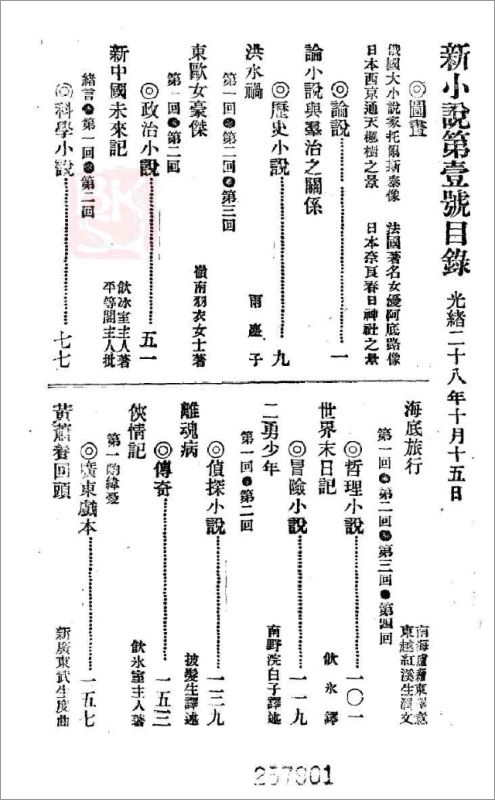

梁启超在创刊于1902年的杂志《新小说》第一期中推出“科学小说”一栏,连载卢藉东和红溪生转译自日语的儒勒·凡尔纳小说《海底旅行》。然而,如果按照现在的标准,同期梁启超本人撰写的《新中国未来记》和他所翻译的《世界末日记》,也应当划分在科幻小说的范畴内。前者畅想未来中国君主立宪的盛世,是典型构想未来的乌托邦小说;后者则聚焦末世,“以科学上最精确之学理,与哲学上最高尚之思想”,传达梁启超“一切皆死,而独有不死者存”的颇具社会达尔文主义的哲学理念。

鲁迅也在他翻译的儒勒·凡尔纳小说《月界旅行》前言中,强调科学小说作为一种流行小说体裁的重要性。他认为科学小说能在潜移默化中破除迷信,改良国人思想,“……故掇取学理,去庄而谐,使读者触目会心,不劳思索,则必能于不知不觉间,获一斑之智识,破遗传之迷信,改良思想,补助文明,势力之伟,有如此者!……导中国人群以进行,必自科学小说始。”

二人所言“科学”实际上发源于日语,对应中国传统话语中的“格致”一词。但尽管以科学为名,在新思想和新科学的冲击下,晚清文人仍然在传统文学和舶来的西方科学进步话语中间摇摆不定。他们试图将传统融入现代,用科学解释神怪,以颇为戏谑的笔法,探索出一条王德威笔下所“众声喧哗”的“多重现代性”的文学想象和可能性之路。

除了《新中国未来记》,中国最早的原创科学小说还包括吴趼人《新石头记》,荒江钓叟《月球殖民地小说》,徐念慈《新法螺先生谭》等。《新石头记》是对《红楼梦》的另类续写,贾宝玉穿越到晚清时期,对新式机器和技术叹为观止,仿佛他才是初进大观园的刘姥姥。后又因鼓吹民主思想被捕,最后流落到名为“文明境界”的乌托邦国度。《月球殖民地小说》受到《八十天环游地球》影响,主角龙孟华为寻妻子凤氏,乘坐热气球展开一段环游世界的冒险旅程,最终发现地球之大,却无容身之处,决议飞往月球这个理想家园。《新法螺先生谭》则是中国科学家的宇宙冒险故事,法螺先生在宇宙之力的作用下灵肉分离,身体坠入地心,遇见自称出生十余日的千岁老人“黄种祖”,几乎是套用《地心游记》的框架,重新讲述王质烂柯和桃花源的故事。

这些作品天马行空,“中学为体,西学为用”,跨越时间和空间的限制,最终抵达理想的生存之域。它们之间的共性,不外乎对“旧”中国的批判和对“新”中国的愿景。这其中包含无限纠结:深知自己的国家在许多方面落后于西方殖民者,于是以身作则,文以载道,呼唤学习西方,期盼光明的家国未来和科技进步;但与此同时,又无法割舍对丧失传统的隐忧。吴岩主编的《贾宝玉坐潜水艇》一书,标题也直扣晚清科学小说的精髓,看似近乎荒诞的杂糅,却真实反映了受到西方思想、文化和科学技术冲击之后,中国人最真实的反思、挣扎和妥协。

《狩猎愉快》虽然并未直指时代夹缝中求新求变的文学,但正如小说原文中燕对梁说的一句话,面对文化和社会的剧烈转变,晚清小说家们唯一能做的就是“学着生存下去”。

如前所述,晚清科学小说虽冠以科学之名,却是创作者们面对外来文化的拷问,在挣扎中求变,融合古典文学传统中超自然元素和现代科学话语的产物,这也是为什么王德威谈到晚清科幻时,干脆称其为科幻奇谭(Science Fantasy)。

在西方文学传统中,科幻(Science Fiction)和奇幻(Fantasy)之间素来存在清晰的分野,区分二者的关键就在于虚构是否与现实中的基本法则相冲突。而“科幻小说”(这一说法源自苏联文学中的“科学幻想”一词,新中国成立初期被引进中国)这一文类自来到中国起,似乎就始终无法割舍科幻和奇幻之间剪不清理还乱的关系。

《狩猎愉快》完美再现了这种非常具有“中国特色”的科学幻想模式,也再现了时代变迁中复杂的文化生态。妖狐们口中的魔力(magic)逐渐被机器的法则取代,换而言之,就是无法被自然法则和物理常识解释的超自然的力量,在现代化的机器生产社会里脱胎换骨,为科学原理捕获和驯化,展示出全新的面貌和形式。

然而,当中国传统文化里的怪力乱神让位于科学话语,妖魔鬼怪就真的不复存在了吗?

狐妖是中国古典文学中最经典的妖怪形象之一。六朝志怪小说兴盛之后,文学中狐宗教性的神秘形象逐渐被赋予人性。前有唐朝沈既济《任式传》中“遇暴不失节”的任式,后有清朝蒲松龄《聊斋志异》中塑造的一系列狐妖形象——包括阿绣、封三娘、莲香等。在不断的重新塑造之后,“狐狸精”的形象不再只是妖媚动人、惑乱人心,而被赋予了更为复杂的特点,介于善恶之间,亦正亦邪,反抗伦常,勇敢侠义。

在《狩猎愉快》中,狐妖则被刻画成完全的受害者,延续了志怪文学借“非人”讽刺“人”的传统。燕的母亲被捕兽夹困住,化作人形正欲逃脱,却被商人家的儿子看见,一见倾心,从此夜夜嚎哭不止,众人皆以为其受蛊惑。狐妖母亲不得不循声赶来,本出于延续其性命的好意,却葬身道士的利剑之下。燕则困于人形,被变态资本家手术改造成赛博格。

刘宇昆笔下的狐妖,尽管模仿人类行为规范,但从未舍弃对狩猎本能的回溯。与其说是动物性的人,不如说是人性的动物,而人的形态对她们来说是最虚弱、也最受限制的。此后,燕从人到机器的转变,尽管令她遭受彻骨之痛,却意外获得钢铁的力量,得以展开另一种意味上的狩猎——从自然状态下动物本能的狩猎,到工业社会中惩恶扬善的狩猎。

由此以来,不同于一般变形(metamorphosis)叙事中,人与动物或人与机器之间双边的转换关系,《狩猎愉快》完成了从动物到人到赛博格再回到动物的闭环。

动物⇄人→赛博格⇄动物

在这个闭环中,“人类”不再是叙事主体,而只是过渡阶段的形态。在笔者看来,这一系列化形过程正丰富了人们对“后人类”的认识。

刘宇昆作品中流露出的对于人类本位的反抗,似乎正合“后人类”学说之意。

人文主义叙事中的“人类”概念,其实是始于西方文艺复兴和启蒙运动的人为建构产物。人类启蒙呼唤理性,祛魅宗教,重新确立人在宇宙中的地位,将人置于万物生灵之首,也应运而生了一系列以人类为中心的理论和概念。

自晚清起,随着西化态势日益兴盛,人文主义也成为文化主流之一,以破旧立新,推翻封建文化。五四时期高举“人文主义”旗帜的周作人,在刊登于《新青年》的《人的文学》一文中,将欧洲对“人”的发现视作真理,倡导“人的文学”,反对包括鬼神、神仙和妖怪在内的“非人的文学”。

正如“人类”概念的历史社会建构,“后人类”同样也是历史的产物,凯瑟琳·海尔斯在《我们何以成为后人类?》中指出,“后人类”概念兴起于二战时期,经典后人类观点认为,信息模式凌驾于物质载体之上,而身体是人类最初学会控制的“义肢”,肉体存在与模拟现实无异。

后殖民理论家也许会发出责难,遭到殖民的国家人民尚未被当作“人”看待,西方学术界却已经开始向“后人类”进发。以笔者之见,这一看法正落入启蒙运动“人类”概念之窠臼。未必先成为所谓的“人”,才能成为“后人”。“后”的前缀看似具有时间先后含义,实则可以作为一种共时性的替代。正如“后现代”不需要发生在“现代”之后,“后人类”也不是“人类”的下一阶段,而可以被理解为一种对社会规范中“正常人类”范畴的反抗。

以后人类理论的视角审视燕,与其说是把“后人类”套用在燕身上,不如说燕本身丰富了“后人类”的意涵。

在前文中,笔者提到燕形态的闭环是从“动物到人到赛博格再回到动物”,然而需要强调的是,在每一个转化的阶段,燕并非以单一状态存在,而往往是多种状态的共生。就算是她无法变回动物的人类形态阶段,也应理解成是困在人形中的动物,而不是纯粹的人。赛博格打破人形的禁锢,使她重获化形和狩猎的能力,也只有这一过程是不可逆的。

这一系列复杂的化形过程,正突破了以往大众认知中从“人”到“后人类”的单向转化的认知,也超越了后人类讨论中局限于“人/机”和“信息/实体”等二元对垒的传统。事实上,后人类的概念也可以与少数族群话语形成互动,容纳人工智能研究之外,包括动物研究、失能(Disability)研究等在内的其他领域。

从《狩猎愉快》放眼更广阔的古代中国文化,我们会发现动物、鬼神和人之间本来就没有固定的界限。《狩猎愉快》中,狐妖法力渐失,正是从另一种意义上反映了晚清“非人”话语逐步让位于“人”的话语,“非人”的文学让位于“人”的文学的过程。而在五四之后,“感时忧国”的现实主义文学更进一步地占据主流地位,不论志怪还是科学小说,都渐渐在“现代”的压抑之下,淡入历史的幕后。燕在赛博格的身体中重生,则预示了被“人”压抑的“非人”,最终借助机械之力重获自由,这是一种“后人类”式的自我解放和重生。这是否也预兆着,受到“人”的文学压抑的“非人”的文学,也即将迎来新生?

参考文献:

Haraway, Donna Jeanne. "A Cyborg Manifesto." Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature. New York: Routledge, 2015. 291-324.

Hayles, N. Katherine. How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature and Informatics. Chicago: U of Chicago, 1999.

Wang, Dewei. Fin-de-siècle Splendor: Repressed Modernities of the Late Qing Fiction, 1849-1911. Stanford, CA: Stanford University Press, 1997.

……………………

| ᐕ)⁾⁾ 更多精彩内容与互动分享,请关注微信公众号“界面文化”(ID:BooksAndFun)和界面文化新浪微博。