即使在八十年代末这种环境被生生截断,他们仍然在毕业后通过电影反复地书写着那个一去不复返的时代,和时代动荡下迷茫困顿的年轻人。他们在属于自己的那个年代里不断徘徊着。就像一身黑的穿衣风格娄烨维持了近30年,他们这一代人的青春期,也同样漫长。

作者 | 查沁君

编辑 | 申学舟

来源 :三声

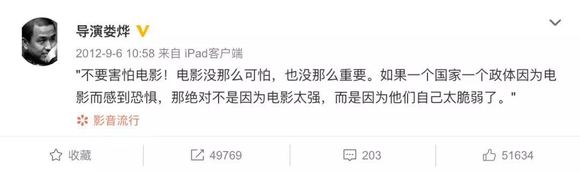

2012年9月是娄烨的微博最活跃的时期。这一个月,他一共发出了12条微博,流量最高的一条发于9月6日,他写道:

一天之后,娄烨在微博公布,他执导的电影《浮城谜事》在取得龙标后面临二度审查。在接下来的17天里,他陆续公开了这次审查的细节,在妥协下《浮城谜事》得以如期公映。但娄烨也表达了自己的坚持,他主动放弃了该版本的导演署名,“我们都对不合理的审查制度的存在负有责任。”

六年之后,同样的事情发生在他最新的电影《风中有朵雨做的云》身上。这部电影定档4月4日后,于上映前7天再次被要求在香港电影节展映的版本基础上,再删去5分钟的内容。其中包括马思纯和井柏然的床戏、陈冠希的镜头等。

上映前一天,片方在电影资料馆做了提前放映和映后交流。娄烨带着主创走上台,他没有再次宣布放弃导演署名,而是平静地对台下的观众和媒体说,他想要表达的东西都已经在影片中表达出来了,包括留下的删改痕迹,“所以从现在开始,我选择保持沉默。”

尽管心有不甘,但在市场、审查与作者性之间他多少要放下一些坚持。只有在这个时候,人们才开始意识到,娄烨已经不再年轻——他54岁了,连儿子都已经成年(19岁)。

而娄烨曾经的同学,与他一同被称为“第六代”的导演们都在漫长的时间里走向了完全不同的人生轨迹:

王小帅在持续创作电影的同时为艺术片发声,不断积累自己的社会声望,但又因两年前的“胡波之死”和近期“泡哥泡妹”的电影宣传文案陷入舆论的道德指摘之中;张元更多地以电影之外的形象出现,在2008年和2014年两次因吸毒被拘;路学长则在2014年因病去世,他留下的最后一部电影,是2008年的爱情片《两个人的房间》。

三十四年前,他们一起考入北京电影学院,在改革开放后的“黄金十年”里接受了中国迄今为止最开放的欧洲电影教育,享受过自由文化思潮的启蒙与躁动,在世界公民的自我认知下,他们曾觉得自己将成为下一个费里尼或安东尼奥尼。

即使在八十年代末这种环境被生生截断,“第六代”们仍然在毕业后通过电影反复地书写着那个一去不复返的时代,和时代动荡下迷茫困顿的年轻人。这使得他们长期游离在中国电影生产体制之外,独立、自由、地下、封杀、禁片成为他们身上的关键词。

而这些关键词的反叛气质又反过来将“第六代”们禁锢在了一个特定的语境里:向上,他们不似“第五代”那样在中国电影最蓬勃的年代得以成长;向下,他们又难以进入到更商业的类型片市场中。

作为中国最接近世界电影语言、最想在电影中反应当下时代性的一代人,他们创造了一个特定时代的审美趋势,却又逐渐成为离观众最远的那群人。他们只能在属于自己的那个年代里不断徘徊着。

就像一身黑的穿衣风格娄烨维持了近30年,他们这一代人的青春期,也同样漫长。

成为第六代

1984年,美国总统访华前夕,《时代》杂志做了一期封面:一位穿军大衣的中国男生手里拿着玻璃瓶装的可口可乐,在他的背后,人们正在攀登万里长城。这期报道的标题叫:中国的新面貌——里根将看到什么?

这是改革开放后黄金十年的一个缩影。来自全世界的文化和消费浪潮涌入中国,年轻人们开始穿喇叭裤、跳霹雳舞,有条件的人甚至烫起了头发、抽上了进口的香烟。第六代的青春就是在这样一个时代中开启的。

里根访华后第二年的夏天,娄烨、王小帅和路学长通过同一场面试进入北京电影学院导演系。入学后,他们遇到了同班同学张元、胡雪杨,还有文学系的曹保平、摄影系的刘冰鉴。两年之后王全安、管虎也考入电影学院成为他们的学弟。

那时,学院每周固定两次会在电影资料馆放映国外电影,囊括了从法国新浪潮到意大利新现实主义的各种类型。自由民主的国外思潮“哗”地一下全涌进来,年轻人们如饥似渴地吸收一切。如今的人大概很难想象,在那个年代,尼采的书仅一年就能卖出十万册。

学生时期的娄烨痴迷于安东尼奥尼,他曾花了很场一段时间反复研究电影《奇遇》,将岛上游玩的那段剥离出来,分析前辈对海浪声的处理、声音层次以及画面构图。王小帅则偏爱费里尼,他在学校第一次看到《大路》时就被其所感动。

在电影之外,年轻人们也有自己的娱乐活动。娄烨、王小帅、张元和耐安老“混”在一块,王小帅喜欢蹲在椅子上打麻将,娄烨和耐安在跟人打架时下手都很重。

曹保平至今都觉得那段日子太梦幻:每个月都有国外交响乐团来中国演奏,学校班车从朱辛庄载着一班学生,去北京人艺看话剧或者音乐厅听交响曲,其余时间就陷在恋爱的甜蜜里。

“我们全都是少年,天真的、纯洁的,在学校老师教给你的,和你所有获得的信息都是最优秀的大师的作品,直到今天也是最好的经典。”娄烨在接受《人物》采访时说。

这样的日子在毕业前夕达到顶峰。1989年初,张元、王小帅、娄烨等人以“北电85 级全体毕业生”的名义联名发表了一篇名为《中国电影的后“黄土地”现象——关于中国电影的一次谈话》的文章。他们将矛头指向“第五代”,并宣称“第五代的乡土寓言已成为中国电影的重负”,“中国电影需要一批新的电影制作者”。

与“第五代”全然接受集体主义教育不同,“第六代”在年轻时接受的是最自由民主的文化熏陶,他们从思想基调、艺术根基到审美理念都可以在1979至1989这10年间找到根源。对传统旧事物持怀疑与审判态度以及对边缘个体表示深切关注是他们独有的特质。

在整个中国的社会、经济、文化处于历史在转折点的时候,年轻一代被赋予了更高的期望。 这篇联名文章是“第六代”的首次集体亮相,他们期待以此开启中国电影新的篇章,但这种肆意的青春却在不久后戛然而止。一种挫败与无力弥散在沉寂之间。

毕业后,王小帅坐上去福建电影制片厂的火车,看着窗外陌生的荒凉景色,他的心里闪过一丝逃离的念头;路学长因身体不好,在家待了一年多,后来在学院的帮助下才进到北京电影制片厂,不久肾病复发,又休养两年。

娄烨挂职在上海电视台,整整一年,他没有去过一天办公室。某天他收到朋友的来信:“电视台说你再不来上班,就算自动辞职。”娄烨随手把信丢在一边,再也没有回去。随后的四年时间,他一直在北京拍广告,唯一坚持的爱好是会固定每周四去科影看电影。

“就像历史上所有的青年电影导演一样,当时我们并不很清楚自己要拍什么样的电影,只是觉得电影不应该是当时的那个样子。可能我们这‘一波人’只相信我们自己眼中的世界。”娄烨说道。

不被允许的“青春”

1990年,张元拍出第六代导演的第一部独立电影《妈妈》。

戴锦华后来评价称:“《妈妈》的问世无疑给在困境中绝望挣扎的同代人以新的希望和启示。”像预言一般,这部电影为体制外的中国电影人提供了面对世界和观众的另一条路径,只是这条路比想象中要难。

《妈妈》最初由张元和王小帅共同策划,儿童电影制片厂出资,但资金迟迟不到位。王小帅因故离开,儿影放弃该项目。最后还是主演秦燕出资,在购买厂标不成、剧本未经审查的情况下完成,最后由西影厂负责送审发行,只卖出三个拷贝。

但这部电影在海外却参与了上百个国际电影节。最早把《妈妈》这部片子拿到国外的是香港导演、影评人舒琪,他当时看了电影的录像带,非常喜欢,立刻寄给法国南特电影节主席阿兰。当时,张元找到正在北京的王家卫,后者将电影的拷贝装在自己的旅行箱里带到了海外。

“那个拷贝后来就满世界跑。不是录像带,是胶片,好几大本,很重。全世界都放,最后都放滥了。”张元以这种方式,成为了继陈凯歌、张艺谋之后,又一个为西方所知晓的中国导演。

此后很长时间里,他都保持了这样的创作路径,并且代表了“第六代”的早期创作母题:反映青春经历和社会景况的迷茫与困顿。《北京杂种》将这种创作思路和情绪推至高潮。

1986年,崔健挽着裤腿登上北京舞台,唱出中国摇滚乐的第一声。成方圆多年后回忆,听了那么多年“我们”,那是第一次听到“我”。正是那一年,刚上大二的张元和王小帅、路学长、娄烨怀抱满腔激情,在台下听完了那首《一无所有》。

1993年,张元找到崔健、窦唯、臧天朔这一帮摇滚歌手出演自己的新片《北京杂种》,故事讲的是一群生活苦闷的北京青年,无所事事地寻找着各自的情感和理想,但是这部纪实属性极重的电影,却再次遭到查禁。

接下来两年,由于递给福建制片厂的五六个剧本都石沉大海,王小帅跑回北京找开影视公司的朋友借了5万块钱,拍摄了自己的第一部电影《冬春的日子》。娄烨也接着完成了自己的处女作《周末情人》。曾经睡在上下铺的两人分别出演了对方的电影。

《冬春的日子》最终以黑白的形式呈现,试图探寻九十年代初刚刚经历商品社会洗礼的两位画家的内心,他们失去激情、沉溺在郁郁不得志的生活中。《周末情人》则试图通过一对年轻情侣的聚散离合,去展现当下年轻人空虚又消极的心理状态。作为独立制片的产物,这两部电影均未被当时的主管部门所接纳。

路学长是同学中唯一顺利进入北影厂的导演,这也让他的每一部影片都获得了公映许可。即便如此,他1994年开拍的《长大成人》,也一共被修改了11版,直到1998年才得以公映。

这部电影以一个热爱摇滚和书籍的年轻人周青为缩影,讲述在时代的剧震下,走出微痛的青春,长大成人的故事。 影评人赛人曾这样评价路学长的电影:“姿态不是那么强,不似代表愤怒的金属之声,也不完全承担精神诺亚方舟的功能,而仅仅是一种新鲜且适当的生活方式。”

对个体的生命状况、边缘状态的关注是第六代电影的集体性标签。比他们年纪更小一些的贾樟柯在一次看完《黄土地》后,激发了对电影的热爱。在三次报考电影学院失利后,贾樟柯于1993年以旁听生的身份开始了他的电影之路。

贾樟柯回忆,读书期间学院会每周播放两部国产新片,“几年看下来,从主流电影里,我看不到一部电影跟当下有什么真正的关系,看不到一部跟当代中国人的情感有什么关联。”

这成为他此后电影创作的动因。1997年,贾樟柯的《小武》以纪实的手法呈现了山西汾阳县城一个小偷的日常生活,他拒绝了道德评价,纯粹从“人”的角度去展现边缘人的生活。在电影结尾,小武最终被铐在电线杆上,人群围上来,小武麻木地盯着众人看。

“中国的小县城有千千万个小武,从来没有人表达过他们,但贾樟柯这家伙一把就抓住他了。”陈丹青评价说。

此后,贾樟柯的两部作品《站台》和《任逍遥》聚焦1978-1988年十年间汾阳县文工团演员的故事,其中厂矿大院子弟躁动不安生活皆有体现。受时代巨变的浪潮裹挟,年轻人们的人生准则尚未完全建立就已坍塌,不知未来、不知归处的宿命感、无力感如影随行。

贾樟柯说出了那代青年的失落感。他曾被电影局叫去谈话,桌子上有份《大成报》是关于《小武》的报道,令他惊讶的是报道旁边的批注:“请局领导关注此事,不能让这样的电影,影响我国正常的对外文化交流”。

早在1994年的鹿特丹电影节,“第六代”们就曾被政策所压制。在那年的电影节上,破天荒的有七位导演首次聚集鹿特丹,其中包括田壮壮,王小帅,张元,吴文光等。世界对于中国八十年代的精神春天充满好奇和推崇。但因私自“出海”,他们回国后均遭到封杀。香港的报纸传出类似于“黑名单”的“封杀七君子事件”的消息。

“第六代”们通过电影反复地诉自己的青春,但似乎,敏感的时间题材和独立于体系之外的表达方式却并不被允许。

囚徒困境

这样的压抑持续到千禧年之后。

2003年11月的一天,电影局领导主动给王小帅打电话,让他通知贾樟柯、娄烨等当时著名的独立导演一起面对面“坐下来谈谈”。在此之前,他们与领导的交流多是“被训话”的形式。

众人事先草拟了一份关于这次座谈会的讨论提纲给电影局,主要有四项议题:电影审查、电影分级、呼吁审查的标准对社会公开,以及对具有创造性但缺乏市场性的电影予以政策性的资助和保护。

这项提纲仅由7人署名发起,分别是何建军、雎安奇、贾樟柯、娄烨、王小帅、张献民和张亚璇。但三天后的座谈会上,一共有一百多位电影人到场。这次座谈会在后来被媒体称为“独立电影七君子联名上书电影局”。

在这之前的两年,中国刚加入世界贸易组织,进口电影配额由1994年开始的每年10部增加到20部。当时进口大片对国内电影市场已经造成了冲击:1995年《真实的谎言》在中国获得1.02亿票房,再加上《阿甘正传》《红番区》等电影,进口片票房占总额的80%;1998年《泰坦尼克号》的出现更是拿下了3.6亿的票房成绩。

为了抵抗好莱坞电影的冲击,同时增强国产电影的艺术竞争力,让这一批在海外不断拿奖的独立导演“转正”也就有了充分意义。

2005年上映的《世界》是贾樟柯首部得以面向公众的作品。发布会上,他哭了。“八年拍了四部电影,这是第一次在国内公开放映。”但是《世界》很快遭遇市场的冷风,即使在欧美的口碑尚佳,国内票房却不理想,该影片在沈阳两天只出售40张票惨遭下档。

那时的贾樟柯大概会想起两年前座谈会后电影局官员对他说的话:“你现在虽然到地上了,但你立马又会走入商业社会的地下。”

这样的囚徒困境在多年以前就已注定。不论是与贾樟柯同期进入电影学院的陆川,还是比他更早一些的张元、娄烨、王小帅等,这批中国的第六代导演在学生时期接受的是系统的欧洲电影教育——电影是艺术品而非商业产品,他们的作品中,往往呈现出更多个人化、艺术化的审美和表达——但大众却更爱跌宕起伏的故事和震撼的视效。

这种冲突与对立之间的抉择造成了“第六代”导演在电影上的一次重要分化。

贾樟柯和王小帅开始将镜头聚焦于变革的震源以及更多地域人群的相似命运之中。前者在这段时间拍出了关注三峡移民的《三峡好人》(2006)、记录三线建设历史案例的《二十四城记》(2008),以及《海上传奇》(2010);后者则有了自己的“三线三部曲”(《青红》、《我11》、《闯入者》)。

王小帅曾试图借2014年的《闯入者》向商业电影靠拢,但最终失败。主演冯远征曾表示,王小帅最初信誓旦旦地说要拍一部票房好的商业大片,但最终却又拍成了文艺片,“他也没办法控制。”

路学长在商业化的路上走得更加彻底。2000年,他做了一个所有人都没有想到的决定:离开北影厂,签约华谊成立路学长电影工作室。

加入华谊之后,他导演的《卡拉是条狗》在2003年上映,由冯小刚监制。电影由一条狗的命运折射出新世纪初普通人在家庭、情感、社会角色中遭遇的诸多尴尬。此前,他在1999年拍摄的《非常夏日》中曾试图去碰触城市对个体的吸引这一题材。

千禧年之后,消费主义在资本浪潮的包裹下影响着每一个人。第六代导演们不得不在电影的商业性和独立性之间做出选择。

但他们又某种程度上被禁锢在了自己的青春期里,虽然试图在保持作者性的同时与主流市场融合,但总是以失败告终:比他们更早的第五代在电影的艺术性上仍占领高地,比他们更晚的导演又已经把持了商业电影的话语权。

娄烨是其中特殊的那个。因2006年的《Summer Palace》他被禁拍五年,也因此避开了来自商业市场的冲击。

被禁的原因不仅是因为其中敏感的时间背景和大量的性爱镜头,更是因为他是一部游离于体制之外的电影——《Summer Palace》在没有拿到龙标的情况下参加了海外电影节。

被禁之后,娄烨问当时的官员:“那我怎么活呢?”官员回答说:“你不会有这样的问题。”回答中的默契与暧昧让娄烨完全走向海外融资,也因此得以享受到最为自由和快乐创作的五年。这期间的《春风沉醉的夜晚》和《花》严格来说都不是国产电影——如果要在国内上映,它们的身份将是引进片。

多年以后,在面对《人物》的提问时,娄烨解释说:“每一个作者、导演他都面对他各自的麻烦,不同的环境和状况,而这麻烦,可能是所有其他人完全不知道的。”

长大成人

2012年,娄烨接受导演协会会长李少红的邀请,第一次参加了协会的迎新年活动。他高兴地说:“组织终于找到我了。我终于有一个归属感了,感觉自己是中国导演的一员。”

在几个月前的威尼斯电影节上,他的《花》作为开幕影片放映。在接受媒体采访时,他不无遗憾地说,自己逃脱了电影审查制度,但已经不是中国电影的成员。“你是愿意完全逃脱,还是愿意成为一个所谓本地电影人,这个选择永远是一个悖论。”

在这个悖论中,娄烨做出了自己的选择,那一年,他导演的电影《浮城谜事》得以在国内公映。但他也保留了自己的坚持,《浮城谜事》在拿到龙标之后遭到了二次审查,娄烨也因此成为第一位主动放弃导演署名的创作者。

当时,微博这样的社交媒体登上历史舞台,在“围观改变中国”的网络声音下,娄烨以及整个第六代身上的禁片标签对中产阶级有着格外的吸引力。比如,在豆瓣《Summer Palace》至今都没有相应的电影条目。

“这部作品的不在场使得它成为了巨大的在场,这也整体地成为了中国第六代电影命运的寓言。”戴锦华曾分析,不似李安、冯小刚和张艺谋,娄烨不具有市场意义上的超级巨星的涵义,而他之所以具有市场卖点,是因为他是一个刚刚结束禁令的导演。

2011年,中国人均GDP突破5000美元,市场和资本的话语权被进一步放大。如何在市场与审查之间保持相对安全又和时宜的距离,成为每个导演的创作哲学。

管虎曾对过去三十年的自己做了一个总结:“刚开始糊涂,但可能很快就识时务了。什么叫识时务,就是我随着大时代的命脉轮转,争取等到水落石出的那一天。”

这样的理念下他的作品已经不局限在电影这一种内容形式。从最初的电影《头发乱了》《上车,走吧!》《西施眼》等,到电视剧黄金年代的《黑洞》《冬至》《七日》等,再到视频平台崛起之后与腾讯视频合作的网剧“鬼吹灯”系列,他始终与大时代风向保持一致。

管虎希望自己将来的作品既具商业感但又不失表达,尽管他知道这条路很难:“变是很正常的,不变才是不正常的。我都四十多岁了,我再不变,真成了一个老愤青了,成了一个笑话了。”

在创作、表达、商业、政策各种维度考量中,贾樟柯是整个第六代中平衡地最为稳当的一个。

早在2006年,贾樟柯就已创立电影投资制作公司西河星汇,近年来他陆续创立意汇传媒、暖流文化等公司。据天眼查公开资料显示,贾樟柯旗下公司数量达11家。它们不仅制作电影,还接拍广告,其中以 2015 年为陌陌拍摄的关于“陌生”的广告最为大众熟知。

多年在创作者与运营者的节奏中生活,贾樟柯的身份已经发生了变化。他担任了中国电影导演协会副会长、人大代表,举办平遥电影节,与地方政府关系密切。一个细节是,陌陌已经连续赞助了两届平遥电影节。

《十三邀》中,贾樟柯对许知远说:“这几年,我觉得共识的形成,是一个非常疲惫、消耗创造力的过程,共识的形成是教育家的事,不是艺术家的事。”

另一些变化也在悄然发生。

2014年2月20日,路学长作为初评委,在电影导演协会2013年度表彰大会连看了三部电影。结束后,他搭乘王小帅的车,准备到三环后再打车回家。但刚走不到十分钟,行至天安门人民大会堂西侧,他突然喘不上气。虽然王小帅马上叫来了急救车,但到达医院抢救后,已经无力回天。

在2007年拍摄《两个人的房间》期间,路学长的健康状况已经极度恶化。在此前的一次采访中被问及对于初执导筒的青年导演有何建议时,他曾语重心长地说:“一定要保护好身体。看电影时,能看出这个导演的身体状况。”

当晚,管虎、王小帅一同在北京305医院太平间为路学长守灵。管虎说:“在他旁边,我能感觉他像活着一样。以为特悲伤,但一群老朋友喝着酒聊着天。我们回忆以前在一起的往事,好多年了,我们都不知道什么更重要,现在我们通过路学长,知道什么更重要。”

一个人的离别令一代人恍如隔世。在此之前,没有人能猜到这批接受同样教育、生活背景相似的青年人未来的命运转向。

电影之内,陆川在2004年的《可可西里》之后开始全面转向商业,除了为人所熟知的《南京!南京!》,他甚至帮2007年的《快乐男声》拍摄了主题去MV《我最闪亮》。张扬则在先后拍摄了《无人驾驶》和《飞越老人院》后,转向拍了两部藏族题材的艺术电影《皮绳上的魂》和《冈仁波齐》。

2009年的《南京!南京!》和2015年的《冈仁波齐》是第六代的电影中为数不多票房破亿的作品。与之对应的,在2015年有5部国产电影票房破10亿,票房最高的《捉妖记》达到24.4亿元。

同样是在2015年,王小帅的《闯入者》上映,但在国内公映首日的排片率仅为1.32%。悲愤之下,他在微博上发表公开信《致我的观众》,其中写道,“这可能是商业片最好的时代,也可能是严肃电影最坏的时代。”

在电影之外,“第六代的始作俑者”张元在2008年和2014年两次因吸毒被拘。曾经凭借《图雅的婚事》在柏林手捧金熊奖座的王全安,如今在搜索引擎上出现频率最高的三个关键词成了:张雨绮、离婚、嫖娼。

作为集体主义产物的“第六代”已经消失,在经历了九十年代地下的坚守与挣扎、千禧年之后商业和市场对中国电影的改变之后,民众作为个体的认知和自觉已经被唤醒,第六代的使命就已经完成了。贾樟柯曾经说:“他们(第六代导演)的努力就是要变成个体,而不是一个‘代’、一个群体。”

命运夹杂着时代的洪流滚滚而来,尽管不愿告别青春,但所有人都必须“长大成人”。