为什么在张国荣去世后喜欢他的人反而更多了?“哥迷文化”是如何被建构起来的?绵绵不断的纪念仪式对于今天的人们来说意味着什么?

图片来源:视觉中国

撰文 | 陈秋怡

编辑 | 黄月

在张国荣离世后的十余年中,他的形象似乎从来没有淡出媒介,如今依然鲜活地在互联网空间跃动。16年间,他的粉丝群体仍然在日渐扩大,出现了奇异的“后荣迷”(指在张国荣去世后才喜欢他的群体)现象。

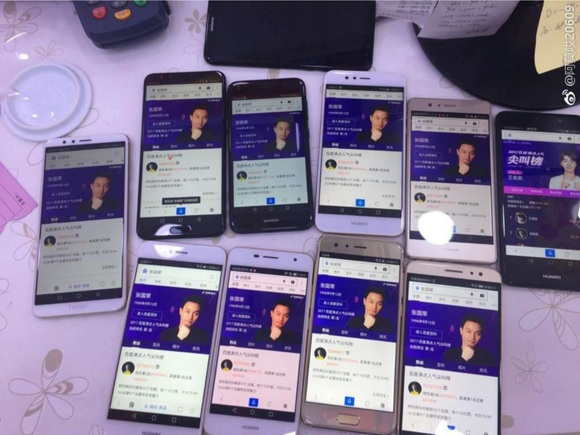

“后荣迷”群体规模可观,香港中文大学助理教授洛枫主持的一项调查显示:在2003年后了解和喜欢上张国荣的人数,都远远超过了任何一个阶段的粉丝规模;“后荣迷”群体主要由90后大学生组成,如今又多了不少00后。在2017年的“百度沸点人气尖叫榜”中,张国荣以超过3600万票位居第二。榜单上萦绕他前后的是大都是当下的流量小生与小花。

每年4月1日,“哥迷”们(“哥哥”是张国荣的昵称,本文借用洛枫的用法将张国荣的粉丝群体称为“哥迷”,中国大陆一般称为“荣迷”)都会聚集在香港文华酒店献花,纪念离去的偶像。这种纪念活动16年来不曾断绝,文华酒店前的花海、香港红磡的纪念演唱会、各地的纪念影展还有“哥迷”自发组织的活动等等,在部分地区已然成为一年一度的独特景观。这种纪念活动也延展到了网络空间,“哥迷”组成大大小小的网络社群,在论坛展开各种形式的互动,以及文字、图片与音视频等素材资料的再创造。

张国荣似乎打破了人走茶凉的宿命。连续16年声势浩大的纪念已然成为一种迷思,为很多人所不解。传统的粉丝文化观认为,粉丝文化本质上是商品文化,以娱乐消费为核心目的;名人和明星是媒介的产物,流行文化的粉丝大多是“文化工业的受害者、消费主义的追随者,没有主体意识和创造性,只沉溺于媒体售卖的虚幻世界”(香港城市大学心理学教授岳晓东)。所以,在传统的粉丝文化观看来,粉丝是一群同质化而被动的受众。然而在“后张国荣时代”,我们看到的是一个不断涌现的富有自组织力和创造力的“哥迷”群体,他们通过实践活动与文本的再书写,创造了不俗的纪念文化成果。

这种“哥迷文化”是如何被建构起来的?绵绵不断的纪念仪式对于今天的人们来说意味着什么?互联网为我们提供了非常丰富的于“哥迷”日常互动中产生的文本,是观察与分析“哥迷”话语的良好场域。或许我们可以从“哥迷”集体实践的“后张国荣”媒介形象与粉丝话语框架形态中,细数一二。

《默默向上游》是1983年收录在张国荣专辑《风继续吹》的一首歌,也是他主演的电影《鼓手》的主题曲。彼时张国荣处于事业的低潮期,却自掏腰包请当时著名的填词人郑国江填词,歌词仿佛在诉说他自己在娱乐圈一无所获却仍不放弃努力的故事。所以,“哥迷”常常会将“默默向上游”作为建构张国荣励志奋斗形象的意象代表之一。

在第一代“哥迷”(主要是70后、80后)的回忆与评述中,他们往往将张国荣演艺生涯中的拼搏故事放在香港的时代背景中展开,并与自身学生生活、成年奋斗的事迹相结合,将他描述为与香港发展紧密联系的“时代奋斗者”,以及陪伴自己的重要精神力量。典型话语如“张国荣的音乐是一代人成长的背景音乐”、“世间很难有第二个张国荣,因为已经没有了香港80年代的土壤”等等。

张国荣出生于上世纪50年代,属于婴儿潮一代。他70年代出道逐渐走进公众视野的过程,也正是香港经济起飞成为“亚洲四小龙”、香港流行文化向外的辐射力越来越强的时期。他的事业发展过程成为了港人奋斗的缩影,或者说是外化的象征。

同时,张国荣演艺生涯中的标志性事件、以及哥迷所乐道的“幕后故事”,总能成为时代运动与个人发展相结合的一个个记忆坐标:

1979年,张国荣第一张英文唱片惨败,而以许冠杰为代表的香港粤语歌的崛起;1982年,张国荣主演的电影《烈火青春》成为香港电影新浪潮的代表,迷茫的青年在这里找到自我观照;1985年,伴随着张国荣的歌曲《MONICA》热销,第一代“哥迷”度过自己的青春时光,香港流行文化进入鼎盛的黄金时期,“谭张之争”(谭咏麟与张国荣)成为香港乐坛的奇观;90年代张国荣凭借《霸王别姬》蜚声国际,中国第五代导演走向世界——与香港“哥迷”不同,对于改革开放初期的大陆青年来说,张国荣饰演的“虞姬”才是观众及粉丝心中深刻的青春记忆。

第一代“哥迷”对于张国荣“时代奋斗者”形象的描述,是与自己对年少青春的追忆、对事业奋斗的感怀联系在一起的,而这种“历史故事”的话语互动也是感染“后荣迷”的重要因素之一。“后荣迷”对于张国荣“励志”形象的感知,很大部分来源于第一代“哥迷”构建的历史话语;“后荣迷”所认识到的张国荣时期的香港,也是经由第一代“哥迷”魅化了的香港。

第一代“哥迷”对于往昔的追忆以及“后荣迷”的想象与向往,既包含着对过去那个“作品至上”的香港黄金时代的缅怀,也不可避免地包含着对照之下对现实状况的失落。香港“哥迷”在历史语境中对张国荣投射的情感是深厚的,以至于在张国荣去世时,有人认为,这种集体文化记忆和时代印记失去造成的心理打击,比当年的SARS更严重。香港文化评论人胡恩威在《香港流行文化的力量》一文中写到,“非典型肺炎危机是天灾,但张国荣的突然去世对香港人的心理打击,比天灾还要严重。因为,张国荣二十六年的演艺生涯是一个香港传奇,而现在的香港娱乐事业,已经很难容纳像张国荣这种重视个人尊严和追求完美的艺术工作者了。”

张国荣最为其同时代媒体所争议的,是他跨性别的表演与个人性向的选择。其中的标志性事件包括1997年他在“跨越97”演唱会上穿着女式红色高跟鞋与男士舞者跳探戈,以及2000年在“热·情”演唱会上留着长发、穿着高缇耶的中性服装进行表演,当然也包括他出演的两个重要电影角色——程蝶衣和何宝荣。

当时部分香港媒体对张国荣的表演不乏激烈的攻讦,与海外媒体的赞誉形成了鲜明的对比。有趣的是,当海外媒体的赞誉愈加响亮,香港媒体也开始纷纷转变态度,对他的“热·情演唱会”大加赞赏——这一现象被研究者洛枫评价为“香港媒体的无知”。

然而,“哥迷”群体对于张国荣跨性别表演的态度也存在着分歧,有部分人不能理解,或者在很长的一段时间内无法接受。在90年代的语境中,如果你认同这种跨性别表演,就是一种对主流传统性别文化的叛逆。对当时的华人文化而言,跨性别的尝试者和支持者是极少数的异类。

与之形成鲜明对比的,是“后荣迷”对张国荣跨性别表演的普遍接受度。在笔者2017年进行的一项针对1136位张国荣粉丝的调查中,最受“后荣迷”欢迎的张国荣音乐专辑代表是《红》《大热》;电影角色代表是《春光乍泄》的何宝荣(30.66%)、《霸王别姬》的程蝶衣(25.97%);演唱会代表是“热·情”演唱会(44.46%)和“跨越97”演唱会(36.07%)——这些作品及角色都是张国荣跨性别表演的集中体现。

以90后为主体的“后荣迷”是网络的原住民,他们通过互联网接触到的信息和价值观都更为多元。特别是在LGBT文化的影响下,90后“后荣迷”往往更认同张国荣的跨性别表演,这一点也构成了张国荣去世后仍然吸引他们关注的一个重要原因。

性别议题在华人语境中的敏感性,部分媒体对于张国荣跨性别表演的攻讦,使得“哥迷”的话语建构充满了对抗性与冲突性。他们不遗余力为偶像的表演辩驳,重申其跨性别表演对于拓宽性别意识的重要贡献。在这一辩驳与重申的过程中,“哥迷”也加深了对于张国荣“多元性别文化开拓者”形象的认知与呈现。

张国荣的多元性别意识和先锋的表演理念,是其最重要而鲜明的艺术形象特点。在他看来,“雌雄同体”才是一个最完美的艺术形象。对于社会传统的性别观念(男性必然阳刚,女性必然阴柔)以及香港流行文化工业男性偶像的塑造观,他呈现出的是一种反叛者与挑战者的姿态,即使另一方面这也构成了对于他自己曾经“主流男歌手”的偶像形象的反讽。

有趣的是,与张国荣先锋的跨性别表演者形象形成鲜明对比的,是“哥迷”对张国荣“传统美德秉承者”形象的呈现和重述。

“哥哥”这一混合了业界敬意与同侪亲密的称呼与意象,连同众多其助人为乐、与人为善的事迹,常常为“哥迷”所细细讲述,加之其对待艺术的热诚追求,“哥迷”往往把张国荣视作“真善美”的化身。“哥迷”所关注的还有张国荣对传统文化的审美情趣——他对中国传统文化有着积极探求的意识,并在其艺术形象的塑造中,加入了许多对于粤曲、南音、京剧的演绎。作家董桥在《最后一个西关大少》一文中写道:

依旧江山,无边云树,戏里看不到的是他盘膝坐在厚厚的地毡上,暖暖捧着白雪仙的双手,轻声低唱一阕啼血的粤曲。……张国荣心存粉黛的灵感、胸怀孽子的孤愤,恰是艺人养命的sensitivity。小思说他捧着白先勇的《树犹如此》躲在角落里一口气读完;董建平说他喜欢水墨画,最后一次在她的画廊买了雕塑家费明杰的《桂花》系列:西关大屋里的桂树还剩几株?

而张国荣于日本出版的写真集《庆》中对于祖国情怀的表达——“红旗飘荡,国泰民安”,也成为了“哥迷”构建其爱国者形象的话语。每年国庆节前后,一些“哥迷”会把自己头像换成张国荣与红旗的合影。

从中我们可以看到,“哥迷”群体构建的张国荣形象既有前沿大胆的一面,又有传统爱国的一面,这使得张国荣呈现出了十分复杂的面向,而这种复杂性转而又成为了“哥迷”群体长期追随、不断重构和复魅偶像的动力之一。

2003年4月1日张国荣跳楼自尽,连同当时香港SARS肆虐的情景,成为不少香港人震撼而深刻的记忆。4月2日,张国荣出殡当天,香港全城白花居然售罄。在许多“哥迷”看来,张国荣的离开是充满悲剧色彩的。

首先,他们认为张国荣是“生理性抑郁症”(其家人最早宣布的死因)的受害者,他生前积极寻医,在生死边缘挣扎,承受着难以向外人道的痛苦。在张国荣离世后,抑郁症一时间受到广泛关注,许多抑郁症患者在公开场合表示,“哥哥”的离世反而震动了他们,活下去的欲求更加强烈了。

其次,张国荣的悲剧性,对于许多“哥迷”来说,更多在于一种“对美好事物逝去的痛惜”。自杀使得他的生命成为了一种“未尽的话语”,引起人们无限的遐想。

特别之处在于,张国荣的悲剧性不单体现在其离世的方式,而更多与媒体环境与社会偏见有关。即便是在他离世后,关于其跨性别表演、性取向、抑郁自杀的问题,屡有争议和指责见诸报端,与“哥迷”的纪念话语相伴而生又相互冲突。于是,“哥迷”群体的辩驳、解释与维护成为了其话语建构的重要部分,也呈现了一个意义争夺与权力博弈的过程。

“偶像是媒介的产物,也是现代化或后现代化进程的演化,” 洛枫曾在其著作《禁色的蝴蝶》中提出,媒介“催生一代又一代的名人明星,让分布各地不同世代、年龄、阶级、种族的受众选择、排斥或追随,而受众亦只可通过这些虚拟的媒体,建构他们跟偶像的关系“。“异想”(fantasy)是现代媒体社会给予我们的生存方式,“代替以前的宗教或图腾信仰,是文化结构不可或缺的部分,是在家庭瓦解、人际关系疏离的趋势下,群众心灵赖以安顿的领域。 ”

在这个意义上,哥迷在叙事中建构偶像形象——“时代奋斗者”、“多元性别文化的开拓者”等——的同时,也在投射自我的价值理想。而这种形象建构与价值认同,背后亦隐藏着许多对当下社会现实的失落,如性别问题及情绪病问题。

可以说,哥迷的这种自发的集体实践,是一种现时代的复魅:张国荣之所以被不断怀念,很大程度上是对当下现实的失望情绪的投射——哥迷们有感于张国荣身上的开拓精神、美好品质与当下现实环境的落差,通过网络空间中的各种纪念仪式和怀念话语实践,最终建构出一个充盈着各种美好价值的“后张国荣”形象,使之成为祛魅时代的一种偶像魅化。最终,“哥迷”借由媒介和自己的“异想”能力,在张国荣身上找到了心灵“赖以安顿的领域”。

参考文献:

[1] 陶东风(编). 粉丝文化读本[M]. 北京大学出版社.2009(2).第4页

[2] 洛枫. 禁色的蝴蝶.[M] 三联书店(香港)有限公司. 2008. 第125-127页,

[3] 岳晓东. 追星与粉丝:揭秘偶像崇拜中的心理效应.[M] 机械工业出版社(北京) 第30-44页

[4] 陈岳芬. 深刻理解“话语研究”——梵·迪克《话语研究——多学科导论》解读.[J] 新闻大学 2016 (1) :136-140

[5] Teun A. van Dijk. 话语研究:多学科导论.[C] 2015. 重庆大学出版社. 第110-113页, 第267页

[6] 王泽应. 祛魅的意义与危机 ——马克斯韦伯祛魅观及其影响探论.[J] 湖南社会科学 2009(4):1-8

[7] 任剑涛. 祛魅、复魅与社会秩序的重建.[J] 《江苏社会科学》, 2012 (2) :134-144

……………………

| ᐕ)⁾⁾ 更多精彩内容与互动分享,请关注微信公众号“界面文化”(ID:BooksAndFun)和界面文化新浪微博。