本周的『思想界』,我们关注武汉大学赏樱冲突和电影《地久天长》引发的讨论。

樱花树下的和服(cosplay)女孩。图片来源:视觉中国

撰文:卢浩菊

编辑:朱洁树

『思想界』栏目是界面文化每周一推送的固定栏目,我们会选择上一周被热议的1至2个文化/思想话题,为大家展现聚焦于此的种种争论与观点冲突。本周的『思想界』,我们关注武汉大学赏樱冲突和电影《地久天长》引发的讨论。

3月24日下午,一名青年男子穿着类似和服的服装,前往武汉大学赏樱,遭到校方保卫人员制止,继而引发肢体冲突。网传视频显示,两名男子被四名保卫人员殴打并按压在地,衣着类似和服服装的男子大声重复喊道:“凭什么打人?” 并称“我穿的是唐装。” 视频还显示武大学生拿着手机拍摄冲突画面,保卫人员喝令他们把手机收起来,不准拍摄。随后,学生和保卫人员讨论起樱花从何而来。一名保安人员说:“樱花是从中国去了日本,从日本回了中国。”

这一事件在网络上引起热议,能否穿和服进武大赏樱花成为焦点。有网友称身穿有身份象征的“日本和服”在侵华历史关联地招摇过市是遗忘历史、伤害国民情感的行为,男子被殴打罪有应得。有评论称穿“和服”男子为“精日分子”,并称:“对和服有抵触情绪”“把樱花铲除了吧!看见樱花,就像看见皇君!”另外,也有异议者认为将着装的个人选择上升为“亲日叛国”行为的论述未免过于上纲上线,是狭隘的民族主义,并感叹愤怒者脆弱的爱国心。究竟穿和服赏樱是个人趣味还是事关民族气节?我们真的可以将日本元素的“和服”与“亲日”直接挂钩么?这样简单粗暴的指认,一方面片面简化樱花背后的中日历史,仅仅将之放置于封闭的日侵时期,另一方面则忽视了文化彼此嵌入的全球化时代,很难将单一的文化元素和国族身份直接挂钩的事实。

3月25日23时许,武汉大学官方微博发布《关于两名游客与校园安保员发生冲突的情况说明》回应冲突事件,声明将冲突归咎于两名游客中一人未办理预约赏樱手续,在安保员查证劝离过程中双方从语言挑衅发展为肢体顶撞,而对冲突现场的“和服”争议却只字未提,文末以“希望公众遵守学校赏樱预约规定,在校期间举止文明、服饰得体”暧昧表态,似有所指。

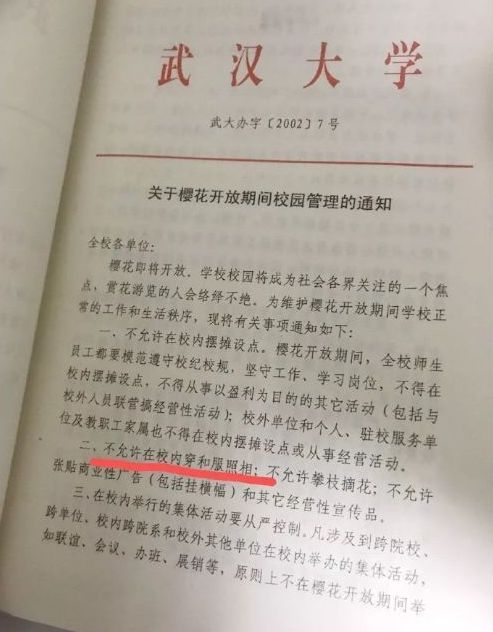

声明并未平息事件,反而促进舆论继续发酵。批评者指责武大的和服规定有违大学应有的“自由与包容”,同时暧昧的表态未能承担学校应有的公众舆论引导责任。公众号“狐度工作室”发文《只字不提和服赏樱争议,武大回应有违大学之精神》,作者徐媛认为虽然近年来未有颁发禁止和服的书面规定,但校方依旧有“不能穿和服赏樱花”的口头规定。武大赏樱服饰要求政策前后有变动:2002年武汉大学《关于樱花开放期间校园管理的通知》指出:“不允许在校内穿和服照相”;2005年的通知则删去这一表述代之以“不允许在校内经营和服出租”。尽管书面表述被删除,但类似事件依旧发生:2009年,一对穿和服的母女站在武大樱花树下合影被十几名年轻人声讨驱赶。

尽管如此,声明中,武大却“三缄其口”,“服饰得体”的含糊表述未能平息公众领域中的争议。作者认为民间舆论场屡屡被狭隘的民族主义情绪裹挟,趋向于将服饰之争上升到爱国之争,这种极度简化的思考方式和想象力,无助于公共问题的讨论与公民素质的提升,同时也无法形成理性的公共空间。而大学作为“独立之精神,自由之思想”的学府,本应将“培养具有独立思考能力和批判性思维”作为其职责与使命,应该有勇气面对现实中的敏感议题并为公众作出立场鲜明的舆论导向,而不是含糊其辞,避开雷区,龟缩其后。作者指出,正是学校遮遮掩掩的暧昧姿势推波助澜了公共社会中“极端化”的狭隘民族主义言论。

另一方面,我们也很难剥离武汉大学的“樱花”内蕴的复杂中日历史关联来看“赏樱风波”。发表于2015年3月“澎湃新闻·私家历史”的文章《武大赏樱正当时:珞珈山的樱花从哪里来》中,作者武大校友吴骁详述了武大樱花历史的来龙去脉:珞珈山校园最早一批樱花树源于1939年春日军侵占期间从本国运来的樱花木苗所植,以缓解日本伤员思乡之情,同时也有炫耀武功和长期占领之意,是日本侵华的罪证。抗战胜利后,武大师生归来面对侵略者遗物最终以铭记历史之意决议保留樱木。1972年中日邦交正常化,樱花则以友谊使者的身份再临珞珈:1973年日本友人赠送周恩来总理的樱花转赠了20株给武大,后来1983年、1987年、1992年都有日本友人因中日友好关系以日本樱木赠予植于武汉大学校园内。

樱花最早起源于中国,于1000多年前传入日本,而今已成为现代日本的身份象征。其短暂徇烂的生命壮烈感与日本现代军国主义的形塑不可分割,日本樱花在中国的散落同时也铭刻了20世纪日本对外侵略扩张的军国主义道路;另一方面,被作为礼物赠予的樱花也成为中日建立友好关系的见证。樱花背后复杂而多层的意味使得国内赏樱者陷于多重伦理选择:我们无法抽离于日本侵略者占领武大的历史之外来理解武大的樱花;但同时,将樱花、和服等日本元素简单地等同于日本民族并一味地排斥和拒绝,以表达狭隘的民族主义与爱国情绪,在已然不同于上世纪政治格局的当下,则显得不合时宜。

禁止和服赏樱的观点忽视了樱花本身具有的历史复杂性,同时也暴露出政策制定者与批评者所采取的历史立场的悖谬性。史学学者雷颐撰文《樱花与和服折射中日关系》发于“爱思想”平台,指出武大不断地弱化“樱花”背后日本历史侵略事实,相比而言更强调其作为中日友好建交的标志与樱花的观赏性,但同时不可着和服观赏的书面或口头规定则又呈现其矛盾的态度。这种立场的矛盾性同样在这些“声讨”“怒骂”穿和服者的观赏者身上展示:他们一边站在民族、国家的高度以“忘记历史是可耻的”“卖国贼”“精日分子”讨伐身着和服赏樱者,另一方面他们自身又陷于欣赏有日本国花之称,与上个世纪日本军国主义有千丝万缕关系的樱花的美丽之中。雷颐认为“这种种矛盾暧昧其实是近代以来日本侵华、当代日本又高度文明发达,中国对日本那种‘既恨又爱’或者说羡恨交加的复杂心态的典型反映”。

值得注意的是,辱骂着和服者的“爱国主义者”呈现的悖谬历史立场不仅仅是“羡恨”的复杂情绪所造成,同时也显现了:文化相互嵌入并互相渗透的时代,在文化元素和国族身份之间确立单一而孤立的关系,已经成为不可能。文化并没有绝对的封闭性,北京服装学院楚燕教授接受新京报采访时称:“和服通常意义上是日本的传统服饰,已经形成标准的服装制式,但也肯定是受到中国传统服饰的影响,和服和汉服有相似之处”。

公众号呦呦鹿鸣发表文章《尚“武”樱花》提醒我们,穿和服不能赏樱的规定忽略了这样的事实:国与国之间的文化交流日渐迅捷与丰富,并且以全球贸易的商品体系嵌入到个人的衣食住行之中。每年武大浪淘石文学社都会向海内外高校发起樱花诗赛征稿。2016年,一则带有武大樱花的旅游宣传广告登录日本东京街头,邀请日本人来赏樱。另外,将和服作为日本元素加以绝对地排斥则忽视了日本元素早已渗透入人们生活的方方面面的事实,包括辱骂者身上穿的优衣库、无印良品的服饰;开的日本品牌车;用的日本护肤品、化妆品与生活用品。甚至现代汉语的很多词汇都是从日本直接引进的,例如,解放、民主、法律、文明、文化、劳动、工业化、政治、哲学、经济、商业、科学等等。《汉语外来词词典》收录了日语外来词1000条左右,而词汇的引入也间接影响了汉语的构词和文法。由此观之,辱骂和服者片面而简单地将和服与日本民族直接等同,以道义姿态指责他人彰显个人爱国情绪,与此同时,他们又选择性地忽视了个体已然置身于文化彼此渗透、无法剥离出所谓纯粹的民族特质的全球化时代。

近日,王小帅执导电影《地久天长》在国内公映并引起热议。作为王小帅“家园三部曲”的首部作品,电影讲述了两个家庭之间跨越三十年的悲情与纠葛。耀华、丽云夫妇与海燕、英明夫妇同为挚友,也是社会主义工厂的同事和邻居,并在同日同月生下儿子刘星、沈浩。改革开放初期,时值计划生育政策执行之时,作为负责计生的副主任的海燕强行要求打掉丽云肚里的二胎,手术发生意外,丽云再也无法生育。这之后丽云的独子刘星和沈浩去水库玩耍时意外身亡。正值国企下岗潮,耀华、丽云夫妇二人南下谋生,他们大半辈子都无法抹去丧子之痛,也无法面对昔日好友。

导演有意将普遍的丧子故事放置于中国近三十年变迁的历史脉络中,以个人际遇讲述社会变迁,“历史”的叙述与展演占据电影重要的文本空间,同时也成为诸多电影评论的焦点。赞赏者认为电影触及社会变迁的集体记忆,讲述被时代裹挟的个人命运,使得电影的悲情具有厚重的历史感。批评者则诟病影片中历史的铺展成为其瓦解历史的起点。《地久天长》的历史书写与其说是对历史的重述,不如说它搭建了一个精致而华美的社会变迁的时代空间,同时又一次次地将之拆卸、摧毁,最终个人式的苦难命运与家庭伦理侵蚀了历史本身,由此电影以“书写历史”的姿势遮蔽、消解了历史。

社会主义历史空间的铺展和由计划经济转向改革开放的历史过程,是王小帅电影一贯的内容和叙述逻辑,隐含着创作者的历史立场和态度。发表于公众号“一颗土逗”的《<地久天长>:送给当下的一颗安眠药》概括了王小帅作品对社会主义空间的“执着”与“痴迷”:其以往的电影创作《青红》《我11》以及《闯入者》,都离不开巨幅画像、贴满口号的宣传墙、豆腐块的单元房以及千篇一律的蓝色工装。这些元素构成了王小帅所抽象的“社会主义工厂”的普遍化特征。另一方面,历史空间最终却是“出走”与逃离的起点:逃离社会主义压抑的工厂,逃离坚硬的国家政策与意志。主人公丽云与耀华从社会主义的工厂逃亡到改革开放前沿的南方,影片也从计划生育的集体时代走向了人性温情的回归。在作者看来,电影中集体时代的历史空间的铺陈仅仅是作为上世纪80年代人性书写的起点和反照出现的,这种前后的对照,事实上是以经济理性的个人话语来否定集体时代的历史伤痛,为市场经济的社会秩序提供合理性。

另外,历史空间的再现也成为苦难叙述的重要方式,接续不断的时代悲剧将观众裹挟进奔涌不止的悲情泪水,对悲伤的沉浸化解了历史反思的可能。在发表于“腾讯·大家”《<地久天长>:若批判不真诚,则苦难无份量》一文中,作者许云泽认为历史空间的再现书写成为导演肆意渲染悲情的工具。作者指出以《地久天长》为代表的“伤痕电影”已初具规模,同类型的题材还有张艺谋的《归来》、冯小刚的《芳华》等。这些电影对苦难的书写是泛滥的,同时又是抽离个体的,个人悲剧被放置于时代背景之下肆意地渲染悲情。文章援引青年学者白惠元的说法,认为《地久天长》延续的是苦情戏的传统,提供匀速发生并不断堆砌的苦难,但无法提供深入的质询,要求观众沉浸于悲情与泪水,而不是获得批判的视角。苦难叙述迎合了对上个世纪末苦难感到陌生的新一代观众,影片只需要提供表层的苦难亦或是一种类似苦难的氛围就足矣,观众利用自备的知识结构和经验完成简单的时代控诉。这种单一的结构延续了伤痕文学中对控诉的简单处理,即注重惨痛的渲染而放弃对人格的刻画。

具体而言,悲情对历史的消解是通过对家庭伦理秩序的肯定、人性良善的期待来实现的。电影通过具有时代性的符码提示着历史的在场,但同时又不断地以家庭伦理、善意的友情来遮蔽和消解历史。余琴雅发表于“澎湃新闻·思想市场”的文章《<地久天长>历史反思的错位:转嫁给人伦关系的制度问题》认为电影对时代以及生存其中的人物的刻画都过于浮于表面。时代记忆的空间——包括工厂、筒子楼、单位医院,成为电影的叙述符号,主人公被放置于时代变迁元素内部,以此串联起所有关于上个世纪末的时代风潮——返城知青、83年严打、下岗、下海,迁徙,以及对南方与外国的想象。但电影又仅仅停留于走马灯式的流转,逼近历史的同时又呈现了一种刻板的历史想象。电影过于希望建构一个华丽而完满的历史景观,人物只是巨大的历史空间内部的点缀,在时代变迁中呈现单一而呆板的受害者面庞。

电影一方面揭示社会制度结构性的不公,但又将制度的不公转嫁于命运的巧合与亲人朋友的伦理关系上,通过一连串的偶然与伦理困境的设置,电影将一个厚重多层的历史文本处理为个人恩怨的家庭伦理剧。女主人公不能生育之苦原本是制度性的结果,而电影却以海燕的忏悔与沈浩的坦白化解,制度性的批判被消解为人性善恶的议题,似乎人性的良善足以埋葬历史的伤痛。茉莉与耀军一夜情意外怀孕、养子的出走以及丽云的自杀未遂,这些核心情节的设置都将主人公的人生苦难编织进伦理的困境与命运的巧合,从而削弱了电影对时代的批判,“究竟是制度造成了电影中人的悲剧,还是命运,在这部电影这里成了一个模棱两可的议题,也让电影里对时代环境书写的意味变得更加暧昧不清。”

历史无法弥补的伤痛与制度性的不公、暴力在电影中被家庭伦理消解掉了,主人公所面临的不幸全部集中在了“儿子刘星去世”这个意外事件上,时代悲剧被简化为独子的意外死亡与“无法生二胎”的生育问题,而最终电影也以养子归家、子孙延续的“完满”家庭图景来告别历史伤痛,同时也建构了传宗接代为重的男性家长制的家庭范式。人情的失落和美满取代了对历史的反思与叩问,“将历史包裹、软化,并最终侵蚀掉”。

……………………

| ᐕ)⁾⁾ 更多精彩内容与互动分享,请关注微信公众号“界面文化”(ID:BooksAndFun)和界面文化新浪微博。