霍布斯的政治哲学的独特之处,是他为独裁政权的理论辩护。

撰文:李硕

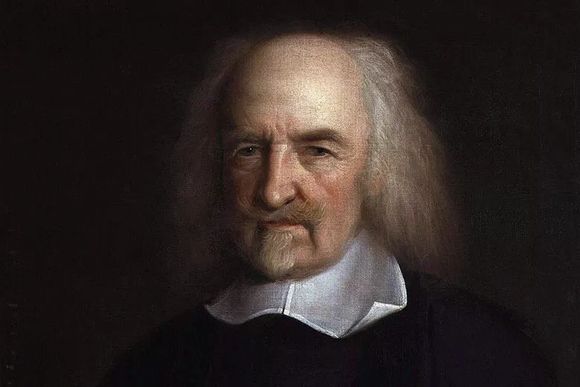

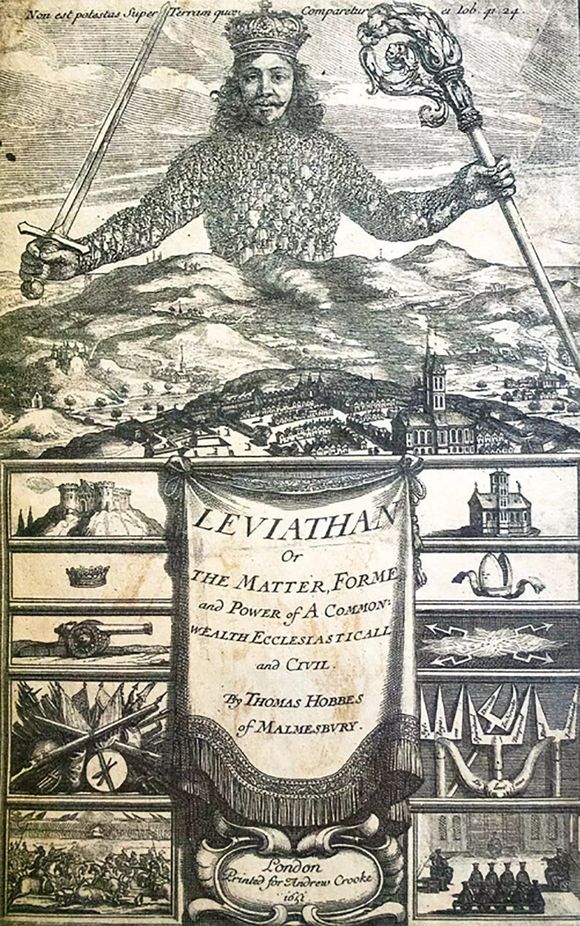

在欧洲近代政治哲学家中,英国的托马斯·霍布斯(Thomas Hobbes,1588-1679)是颇为特别的一位。他著述很多,政治哲学代表著作为《利维坦》和《论公民》。霍布斯的政治哲学的独特之处,是他为独裁政权的理论辩护。

根据他的论述,在没有政府的自然状态,人们都生活在随时失去生命的恐惧中;这导致人民把治权交付给统治者,此后便再也不能收回。统治者的权利至高无上,只有个人生命不能得到保障时,才可以托庇于下一位统治者。失去生命的恐惧,便是人们服从统治者和接受王朝更替的理论基础。这种论述与中世纪的君权神授理论不同,后人因而认为霍布斯是近代政治哲学的开创者 。

但即使抛开君权神授的光环,承认人性自私,霍布斯学说依然显得过于悲观。马基雅维利同样认同自私与政治权谋,但他的论述中依然洋溢着渴望建功立业的豪情。洛克也认为统治者的权力来自人民的授权,但当统治者违背人民意愿时,人们便可以揭竿而起。惟独在霍布斯这里,个人只剩下了卑微的保命本能。

霍布斯学说的这种特征,使后来的研究者都难以解释。列奥·施特劳斯在《霍布斯的政治哲学》中,对霍布斯的总体评价是“独立于传统,又独立于近代科学”,充满了自相矛盾,“他的最重要、最独特的论断,大都自相矛盾,或者因在他的著作中某些地方否认了其明显涵义而自相矛盾;只有散见于他的著作中的很少几个论断不是这样。”

昆廷·斯金纳也试图解释霍布斯,认为是古典人文主义知识(修辞)和近代科学思想(理性)在霍布斯身上形成了矛盾 。斯金纳把很多人《利维坦》的意见归纳为“反感”:“许多评论者自问:为什么这么多的霍布斯著作的原来读者,他们中的大部分人曾毫无困难地接受了《论法律要旨》与《论公民》,发现《利维坦》如此深刻地震撼着他们的心灵,并引起他们的反感。” 紧接着,斯金纳列举了一个长长的名单:Deshommeaux、亚历山大·罗斯、乔治·劳森、托马斯·特尼森、克拉伦顿、约翰·道尔,这些人对《利维坦》都做过反感的批评。

斯金纳试图用“理性”和“修辞”的跷跷板游戏来解释这种反感。但这无疑是个万金油式的结论,因为“理性”与“修辞”的关系,无非就是内容与形式,这种分析用在任何一位思想家的著作上都可以:他认真论述问题时,我们可以说他专注于“理性”;当他后面的论述与前面明显矛盾时,我们又可以说他是为了文学的“修辞”而牺牲理性——这样解释无异于什么都没说。当我们换个角度来看问题,从霍布斯的个人经历及其性取向讨论其思想,斯金纳的“反感”,或者施特劳斯的“矛盾”,也许可以得到更合适的解答。

就像谈王国维必须谈到罗振玉一样,谈霍布斯就离不开卡文迪什伯爵家族。

霍布斯1588年出生在一个乡间牧师家庭,家境贫寒,靠着叔叔的资助完成了大学教育。1608年,20岁的霍布斯大学毕业,因为拉丁文、希腊文优秀留校任教。

这一年,贵族卡文迪什家中18岁的威廉·卡文迪什(二代)刚刚新婚——新娘克里斯琴仅12岁。当时除上大学以外,贵族子弟主要靠聘请家庭教师完成古典教育。二代卡文迪什不愿接受年长的教师,请求父亲给自己找一个年龄相仿、志趣相投的博学同龄人,作家庭教师兼伴读。霍布斯被推荐担任这个工作。

这时候的霍布斯大概和《红与黑》主人公于连差不多,都是苦孩子出身,有幸受过教育,古典拉丁语出色,被贵族雇做家庭教师。霍布斯比于连早生了二百年,和于连一肚子“彼可取而代之”的怨气不同,霍布斯和贵族东家相处得非常融洽。英国贵族和平民的矛盾不像法国那么严重。从伊丽莎白时代以来,发了财的商人、忠诚能干的行政官员都可以成为贵族。二代卡文迪什的岳父布鲁斯勋爵,本来是为詹姆斯一世保管案卷的法官,因为甚得国王欢心,被提拔为爵士,并经詹姆斯国王保媒,与卡文迪什家族联姻,荣升入贵族阶层。对霍布斯来说,依靠自己的智慧、努力和卡文迪什家族的提携,在社会上混个出人头地未必不可能。

霍布斯和二代卡文迪什伯爵的私人友谊也非同寻常。1628年,二代卡文迪什病死,这二十年的时间里,霍布斯是卡文迪什的伴读、教师和私人秘书,还是他最亲密的朋友。霍布斯晚年回忆这二十年经历说:“那是我生命中最甜蜜的安慰,让我在暗夜中有欢愉的睡梦。”

二代卡文迪什病死时,其子三代卡文迪什才10岁。新寡的克里斯琴夫人立刻解雇了霍布斯。他随后到贵族克林顿家任教师。4年后,因为克林顿的称道,还可能因为克里斯琴对接替的家庭教师不满,霍布斯回到了卡文迪什家,继续任三代小卡文迪什的家庭教师。

霍布斯似乎把对亡友的感情都投入到了这个幼子身上,但他和克里斯琴的关系依旧没有改善。1638年,三代卡文迪什伯爵20岁,因为家产问题与母亲发生纠纷,霍布斯为其处理法律事务,向克里斯琴施加压力。最后母子彻底反目,霍布斯成功为小卡文迪什保住了财产。

小卡文迪什伯爵对霍布斯的感情不输乃父,曾积极为其争取下院议员职位。内战前夕,霍布斯随卡文迪什家一起逃奔法国,在法国曾任流亡威尔士亲王(后来的查理二世)的私人教师,后与王室有某种意见不和,又追随小卡文迪什回到英国,在克伦威尔政权中谋职,并出版其《利维坦》。直到施特劳斯写作《霍布斯的政治哲学》时,很多材料手稿还是在卡文迪什家族查阅的。不过,霍布斯晚年时,曾有人要起诉他渎神,他在惊恐中烧掉了大量书信文稿,所以我们今天怕难以找到关于他私生活的更多文献了。

目前可见的关于霍布斯的研究著作里,似乎还没有对他的个性进行专门讨论的。较之欧洲人,中国人不擅长纯粹的学理思辨,但更喜欢“知人论事”。巴发中就隐隐约约嗅到了霍布斯个性的某种“异常”,但为了维护作为思想家的霍布斯,巴发中还是希望把他解释得“正常”一些:

霍布斯终身没有结婚。他认为这是一种最适合于研究哲学的生活方式,尽管他在青年时代并不是一个憎恶女性的人。

谈到霍布斯的个性时,巴发中说:

他经常强调自己的胆怯性格,但他的生活和著作标明他是一个具有勇气、具有冒险精神的胆怯人,或者用他自己的话说,是一个“有女人胆量的男人”。

17、18世纪欧洲很多哲学家都是单身,当时英国上层社会男性的单身比例比当今高得多。但霍布斯与两代卡文迪什伯爵持续数十年的亲密关系,与伯爵夫人克里斯琴的反目,“有女人胆量的男人”、“甜蜜的安慰”之类的自述,这些综合在一起,还是显得有些异常。下面,我们就考察一下霍布斯著作中对两性问题的观念。

在17、18世纪的西欧哲学界,有一种“时尚”,就是在论述自然法、道德问题时,都要从“最初状态”说起:亚当与夏娃的结合是起点,然后发展到父权家族,最后是家族与政权的类比关系。这几乎是当时讨论政治思想的习惯套路。但不管是在《利维坦》、《论公民》中,还是在研究者引用的霍布斯其他著作中,我们都很难找到霍布斯对两性、家庭关系的讨论。《利维坦》中的“论人类”卷专门讨论自然法、道德等问题,但其中完全没有对亚当与夏娃的结合、两性关系、家庭伦理的讨论。这种有意无意的回避颇耐人寻味。

霍布斯专门讨论了人的情感问题。在《利维坦》中,他努力对人类的各种感情进行了定义。我们从他论述的开端来完整摘录,看看他对“爱”的概念的定义:

人体中这种运动的微小开端,在没有表现为行走、说话、挥击等等可见的动作以前,一般称之为意向。

当这种意向是朝向引起它的某种事物时,就称为欲望或愿望……

人们所欲求的东西也称为他们所爱的东西,而嫌恶的东西则称为他们所憎的东西。因此,爱与欲望便是一回事,只是欲望指的始终是对象不存在时的情形,而爱则最常见的说法是指对象存在时的情形。

为了交往相处而对人产生的爱,称为亲切。

单纯为了愉悦感官而产生的对人的爱,称为自然的情欲。

回味、构想过去的愉快而对人产生的爱,称为咏味。

专爱一人而又想专其爱的爱情,谓之爱的激情。

同样,爱具有施爱而不见答的畏惧心理时,谓之嫉妒。

可见霍布斯一直在小心翼翼地回避什么——从两性角度来定义“爱”的概念。他对“咏味”的定义,还很容易让人联想起其对与二代卡文迪什伯爵二十年相处的甜美回忆。

《利维坦》中倒有一处提到了“男色”(黎思复、黎廷弼译,原文为“sodomy”,详析见下)。那是在讨论古希腊诸神在感情方面与凡人的相似时:

……(古希腊人)赋与这些偶像以愤怒、报复和生物的其他激情,以及由此而生的欺诈、盗窃、通奸、男色和可以认为是权势的结果或享乐的原因的任何恶行;以至一切在人们中间只被认为是犯法,而不被认为是不荣誉的种种行为。

即使在这里,与“男色”并列的、 是激情引起的“恶行”——欺诈、盗窃、通奸。这些都是行为的错误,而不是道德彻底沦陷堕落,更何况行为主体是希腊诸神。至于《旧约》中一直被解释为同性恋行为会招致天火的所多玛城故事,在霍布斯的分析中,也被抹去了和同性恋的任何关系:

第三,所多玛和哥摩拉两城由于罪恶使上帝大发烈怒,用硫磺与火焚烧一尽,这两座城加上周围的乡区形成了一个刺鼻的沥清湖,于是遭罚的人的处所有时也被说成是火或火湖……这就清楚地表明,地狱之火(在这儿以所多玛的真火作比喻表示)所指的并不是任何一种肯定的苦刑之罚或受苦的地方,而应当不拘定地当成消灭的意思,就好象在《启示录》(第xx章第14节)中所说的那样:“死亡和阴间也被扔在火湖里。”也就是被取消和消灭了。好象是在审判日之后就不会再有死亡,也不会再有入地狱的事;也可以说是不会再有入阴间的事(我们的地狱似乎就是从这个字来的),这就等于是不会再有死亡了。

当今西欧语言中男性间的“鸡奸”一词,英语、意大利语、葡萄牙语为sodomy,法语、德语、荷兰语为Sodomie,西班牙语为Sodomía,它们都来自圣经中的所多玛城(拉丁文Sodom)典故,中世纪欧洲烧死同性恋的刑罚,很有可能也来源于此。而在霍布斯的论述不仅回避所多玛城的同性恋风习,甚至把天主教中地狱的存在也否定了,所多玛之火成了世俗政权死刑的比喻用语!

霍布斯没有公开反对过人类两性的婚姻行为(福柯似乎也没有)。为了抨击罗马教会,他把禁止神父结婚当作教会的一种罪恶。 在《利维坦》的“论宗法的管辖权与专制的管辖权”一章,霍布斯讨论了在宗法管辖权中,是父权优先还是母权优先的问题,结论是这要由契约与习俗来确定。这就是《利维坦》中仅有的对家庭关系的论述了。

如上所述,霍布斯的生活、个性和著述,似乎暗示了并非指向异性的性取向。他在著述中有时故意绕开这个话题,有时则偷偷替这种行为开脱。如果霍布斯确实有这种非主流的性取向,那么在当年的西欧社会,他面临的心理压力主要来自何方?

最大、最直接的压力应该来自天主教伦理。古希腊、罗马社会比较宽容同性恋行为。从犹太教传承而来的天主教则将同性恋视为渎神,没有任何容忍。天主教成为罗马国教后,查士丁尼皇帝根据天主教义颁布法律,认为同性恋会“引起饥荒、地震和瘟疫”,对个人则“丧失灵魂”,要求为防止国家和城市的毁灭而严厉取缔。惩罚的手段之一是公开示众后加以阉割。从此,同性恋成为教会法中的极恶行为,这种性罪错也主要归宗教法庭审判。中世纪后期,西欧教会法对同性恋行为的惩罚变得更加严厉。在法国,同性恋经常被处以火刑,此风习直到拿破仑法典颁布才被禁止。而在英国,直到1861年以前,教会法都规定对同性恋者判死刑。这种社会氛围无疑会给霍布斯带来巨大的心理压力,使他对罗马教廷极端反感、仇视。

霍布斯可以稍感庆幸的是,英国的王权一直抵制罗马教会和宗教法庭的影响。在这种长期抵制中,英国形成了一套独具特色的普通法传统,与教会提倡的罗马法系统分庭抗礼。 到这里,我们就可以理解,为什么在霍布斯的《英格兰普通法学者与哲学家的对话》中,在谈到“异端”问题时,那位哲学家先是神秘兮兮地要求“到下午”再讨论这个问题,随后又坚决不承认英格兰有所谓“异端”罪犯了。

现实的法律制裁之外,同性恋还面临着《圣经》教义中的地狱(所多玛火湖)恐吓。这可能是霍布斯从不敢正面承认上帝、地狱、天谴等的原因。但在宗教思维笼罩一切的17世纪的英国,霍布斯不可能完全摆脱基督教的文化传统。他要对此做出调适。他论述说,即使触犯了神律的人也能进入天国。进入天国唯一的条件就是“信基督”,此外别无其他 :

得救所必需的一切都包含在信基督和服从神律这两种美德之中。后一种美德如果完满的话,对我们说来本来已经够了。但由于我们全都触犯了神律、——这不但是原来亚当的触犯、而且也有我们自己实际的违犯——所以现在便要我们不仅是在有生的余年服从,而且要使以往的罪恶得到赦免,这种赦免就是我们信基督的报偿。得救的必要条件除此以外就没有其他东西了,这一点从以下的话里就可以看出来,也就是天国之门只对有罪的人关着,也就是只对违抗神或违犯神律的人说来是关着的;而且这种人只要悔改并相信得救所必需的一切基督教信条,对他们便也不会关着。

信仰的的危机由此解除。但现实的危机还在。为了逃避教会法的威胁,霍布斯很自然地求助于正在崛起的王权。所以霍布斯主张宗教事务要由世俗君主管理,王室和教廷彻底断绝关系,防止宗教裁判的手掌伸到英格兰。霍布斯的担心不全是过虑,因为来自苏格兰的斯图亚特王朝就倾向罗马教廷,教廷对英格兰国教具有现实威胁。在《利维坦》的“论黑暗的王国”部分,霍布斯对罗马教会的攻击漫骂大大超出了事实揭露或者理论批判的程度,已完全沦为情绪宣泄,以至昆廷·斯金纳只能用“修辞学”来解释, 这恐怕是没有体会到霍布斯的切肤之痛。

霍布斯不仅把君王当成自己逃避宗教审判的庇护人,甚至当成了一种感情的寄托。研究者都注意到了霍布斯在道德上对贵族阶级的好感,这可能是他对卡文迪什家族感情的普遍化。同时,这种感情也可以继续聚焦、集中到一位理想中的君主身上。这种幻想中,专制君主就是敬畏、爱慕和崇拜的对象——利维坦一样“活的上帝”。

施特劳斯认为霍布斯的政治观念是“非理性”的,不仅施特劳斯,大概很多人都难以理解,霍布斯何以能如此死心塌地、把除了生命以外的一切都奉献给君主。到此我们就可以明白,霍布斯正是要靠君主来保性命的,其他一切自然可以在所不惜。所以《利维坦》中,不仅要求臣民对王权的无限效忠,而且丝毫找不到对暴君的担心——君主的暴政大概还能带来某种受虐的快感?

至此,我们也可以理解霍布斯著作中无所不在的对死亡的恐惧。每个人都要面对死亡,正常人都害怕死亡,但只要不是马上面临死亡,人们还是要“麻木”地继续生活。但对于霍布斯来说,他随时都感受着宗教裁判的威胁,这种恐惧成了他鼓吹君主专制的出发点。

霍布斯对君王的赞颂,大概可以让我们联想到有点同性恋色彩的古代诗人屈原。 中国人读霍布斯的诗体自传,会很容易地联想起屈原的《离骚》。去国、神游,以及与男性统治者(雇主)的恩怨离愁,都是它们共同的主题(霍布斯的神游是对古典学、几何等学术的追求),而且它们都有一点点“求女”的情节作为点缀——霍布斯自传中曾提到他在意大利时曾有一学生情妇,但由于是暗喻颇多的诗作,难以根究。屈原对怀王的抱怨很多,这大概一方面是因为他出身比霍布斯高,自身就是王室成员;另一方面,屈原没有教会的精神压力,不需要君王为自己撑保护伞,所以可以更任性地“怨”和不逊。同理,在霍布斯的理想中,教会要绝对服从君主的权威,也正是在潜意识中幻想君权这个“理想情人”能驾驭教会,保证自己的安全。这种对霍布斯性取向的假设,可以解释他何以如此激烈地反对教会、鼓吹王权、消解天主教义。霍布斯和三百年后的福柯面临着同样的社会心理压力,但福柯已经没有了霍布斯时代的宗教裁判威胁,所以他仅仅通过批判“权力”消解内心紧张,霍布斯则要靠崇拜王权来化解现实的生命恐惧。

(原文载《历史法学》(第二辑),授权刊发,注释略去。)

……………………

| ᐕ)⁾⁾ 更多精彩内容与互动分享,请关注微信公众号“界面文化”(ID:BooksAndFun)和界面文化新浪微博。