晚明时期的中国,处于乱世中心,“祖国在危险中”,可惜的是,晚明对于蓬勃发展的国际贸易(经济全球化)以及变化多端的国际局势认识不清,反应迟缓,行动无力,相关变革未能触及技术以外的因素,最终不免于亡国。

撰文:杨斌

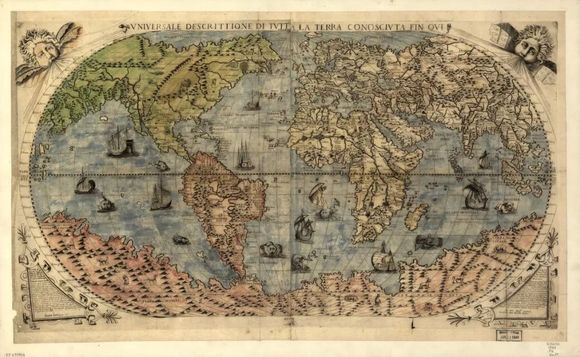

在中国,研究世界史或者全球史的学者,其出身和训练往往是非中国历史的背景;与此同时,受中国史训练的学者很少敢于踏出中国历史的范畴,研究非中国历史,遑论把中国史和非中国史结合起来;更不要说用全球史的立场、角度和视野和审视中国。以此论之,李伯重的《火枪与账簿:早期经济全球化时代的中国和东亚世界》(三联书店,2017),有开拓之功。

李伯重先生长期从事江南经济史的研究,在国际学术舞台上代表了中国经济史学者和和其他学者进行对话;他也是最早注意到气候、疾病在明清历史中的作用的中国学者之一;这十年来,他把研究领域从经济史扩展到政治史、社会史和军事史,研究地域从江南扩展到了全国乃至东亚社会,研究时段则缩小为晚明,这对于一个成名的学者而言是一项巨大的挑战。《火枪与账簿》一书便是他这个转变的初步成果。本书是根据作者2013年在复旦大学担任光华杰出学者时所作讲座整理修改而成。李在《序言》中指出,本书“力图体现国际史学新潮流,从全球史视野来看中国历史” ;他自谦“这本书是我的新研究的一个初步成果,还很不成熟,而且主要是想写给大众而非写给专业史学家看” 。他指出本书的初衷就是,“从全球视野来看中国的历史”。笔者认为,本书从军事史和经济史看近代全球化变局中的晚明,是中文世界罕有的真正以全球视野看中国的历史著作。

全书征引全球史、经济史和军事史的文献庞博丰富,涉及区域包括中国、东北亚和东南亚,同时追溯这些区域的政治、经济和文化,殊为不易,可圈可点之处颇多。作者熟谙军事科技史,对于轮船和枪炮的进步娓娓道来,如数家珍。在讨论晚明中国火器技术的改造时,作者指出“一直到17世纪中叶,中国的火器技术并未落伍。因此,中国依然与西欧一同成为火器技术进步最大的两个地区,也成为世界其他地区获取先进火器技术的主要来源地。” 这个讨论,不仅是从军事科技史的角度,而且在全球史的角度批驳了欧洲中心论, 和此前许多学者在海洋亚洲研究、亚洲贸易史以及中国经济史的最新研究互相呼应,值得注意。加州学派就认为,直到1800年前后,中国和西欧相比,中国经济并不落后。再如,对于中国历史中的晚明变局,《火枪与账簿》从经济全球化的全球史的角度加以阐述,对于中国历史中的晚明时局研究有烘云托月的功效。

对于中国、东亚、西方等概念的探讨,体现了作者对于地理空间和时间相结合的立场,把这些地区作为历史上变动的空间。“我们可以说中国不仅是一个东北亚国家,同时也可以说是东南亚、北亚和中亚国家,或者说,是东部亚洲(东北亚、东南亚、北亚、中亚)的集大成者”;“中国既是一个超‘国家’的政治、社会、文化共同体,又是一个内部联系紧密、与其外地区有明显区别的国家。” 这个观点,值得目前争论不休的清史学者注意。不过,“北亚”这个词有点尴尬,我不记得有什么其他学者这样称呼。

关于东南亚古国,《火枪与账簿》注意到东南亚特殊的国家形成方式,也就是曼陀罗(Mandala) 模式。传统中国文献对于东南亚古国记载很多,过去许多学者以基本依赖中国文献来构建早期东南亚历史。可是,中国文献常常采用中国中心主义的视角,很多时候以中国文化价值观来记录东南亚的人情风俗制度。一个比较典型的例子便是“国”。古代中国的“国”是相对中央集权的等级制度,而古代东南亚则不然。东南亚古国如扶南、真腊、占城、吴哥等很多都是几个城镇、港口、内地的松散的联邦,而不是自上而下建立起等级制度的国王权。不过,《火枪与账簿》在论述东南亚的宗教和文化时,似乎过多地强调了外来宗教如佛教、印度教和伊斯兰教的影响,忽视了本地土生土长的文化习俗和宗教观念在糅合外来宗教中的作用。

此外,对于郑和下西洋的评价,《火枪与账簿》关于“明清闭关自守”论点的批评,读来令人深思。

《火枪与账簿》一书高度评价了晚明的军事改革运动,赞同“晚明是中国近代化的开端” ;可是除了技术, 还有技术之外的因素,在军事上,“最主要的是战斗方式和军队组织方式”。晚明训练出来的作战力较强的部队,在“落伍而且腐败的管理体制下,也往往问题丛生,” 不但没能成为国之干城,反而为敌所用。不仅仅是技术,这也是近代“师夷长技以制夷”未能见效的核心。

晚明时期的中国,处于乱世中心,“祖国在危险中”,可惜的是,晚明对于蓬勃发展的国际贸易(经济全球化)以及变化多端的国际局势认识不清,反应迟缓,行动无力,相关变革未能触及技术以外的因素,最终不免于亡国。

相比之下,西欧则完成了一系列的变革,“建立起了有利于近代经济发展的新的政治、经济、社会制度,成为国际竞争中的胜利者”。 以此而论,制度和主义之角色或可彰显。

全球史,和新史学潮流、公共史学是此书的关键词。对于最近一二十年的全球史研究著作,《火枪与账簿》旁征博引,令人印象深刻,也让笔者回忆起书中提到的一些人、事,如Gunder Frank (弗兰克, 1929-2005)、Jerry Bentley (本特利, 1949-2012)、 John E. Wills, Jr. (1936–2017)。前两位笔者都有近距离接触,交谈过数次,深受教诲。惟 Wills 直接翻译成威尔斯,有误;Wills是费正清的第一代学生,中文名卫思韩,台湾地区称之为魏而思,也有极个别人称之为魏思韩,以研究中国明清史、亚洲海洋史和殖民史见长,是 《火枪与账簿》中提到的军事史学家Tonio Andrade (欧阳泰)的导师,也是笔者博士论文指导委员会成员之一。

在论及全球史国际学术机构的建立和建设中,《火枪与账簿》提到了2008年在中国建立的“亚洲世界史学会 (AAWH)”,其全称为 The Asian Association of World Historians,其中文名称对应为 “亚洲全球史学会”,以区别于传统的“世界史”。这个学会发起的重要人物是当时担任匹兹堡大学历史系世界史中心主任的帕特里克·曼宁(Patrick Manning)教授,他和韩国梨花大学的Ji-Hyung Cho,日本法政大学的Shingo Minamizuk (南塚信吾),大阪大学的Shigeru Akita (秋田 茂),由南开大学历史系(陈志强和张维维教授)接待,笔者也是筹建的八名发起人之一。

此外,第一个世界史(全球史)中心应该是1994年建立于美国东北大学 (Northeastern University)历史系的世界史中心(The World History Center),帕特里克·曼宁在1997-2004年期间担任中心主任;东北大学也是美国最早开始招收、授予世界史博士的大学,从1994年开始招生。帕特里克·曼宁2005年后任教匹兹堡大学,在那里他又创办了世界史中心 (World History Center), 并于2008-2015年期间担任中心主任。与此同时,这十几年来他积极推动全世界尤其亚非拉各地全球史学会的建立与合作,前述亚洲全球史学会就是在这个大背景下诞生的。

不过,全球史或新世界史到了新世纪,依然没有形成一个有力的团体,也没有获得一个有相当影响力的学院和机构鼎力支持,虽然似乎每个人都在谈世界史。世界史学者虽然批判,突破,并且构建,互相间的争论也喋喋不休,表现在对于新世界史的界定上,或曰世界史,或曰全球史,其定义和宗旨各有侧重差别。Journal of World History (《世界史期刊》)和 Journal of Global History(《全球史期刊》)就是两者平行对立的产物。 前者是以北美为基地的世界史学会 (World History Association) 的会刊,创刊于1990年,由夏威夷大学出版社出版,是世界史最早也就是最权威的期刊。 杰里·本特利(Jerry Bentley)是《世界史期刊》的创刊主编,他为人彬彬有礼, 笔者多次得其帮助。他也和首都师大全球史中心建立了密切的联系和合作,可惜英年早逝,实为世界史之大不幸。《全球史期刊》则另树一帜,创办于2006年,由剑桥大学出版社出版,虽然才10年时间,声誉鹊起。从两者出版的论文看,前者对于世界史的定义宽泛,没有强调传统世界史和新世界史包括全球史的区别,但它提倡跨地区研究的旨趣是一目了然的,当初可能是为了吸引更多的学者参加。 后者则执行相对严格的标准,强调全球史之不同。

对于全球史的兴起,除了《火枪与账簿》中强调的颠覆西方中心论的全球史观的诞生外,还需要强调20世纪中叶以来新史学方法的贡献,如环境史、科技医疗史和性别史等等。这里补充一下环境史、科技史同时也是全球史的先驱阿尔弗雷德·克劳斯比(Alfred Crosby, 1931-2018)的贡献。被称为“环境史之父”的克劳斯比, 在开拓环境史和世界史中功莫大焉。他 1972年出版的 《哥伦布大交换》(The Columbian Exchange: Biological and Cultural Consequences of 1492)以及 1986年出版的 《生态帝国主义》(Ecological Imperialism: The Biological Expansion of Europe, 900-1900)是环境史、科技史和全球史的经典著作。《哥伦布大交换》这本书书稿完成后,没有一家大的出版社感兴趣,幸亏位于康州Westport镇的一家默默无闻的小型学术出版社Greenwood Press慧眼看中,得以付梓。这也说明了全球史和全球史学家筚路蓝缕的艰辛。

北美另一位公认的新世界史学家便是著名的威廉·H.麦克尼尔(William H. McNeill, 1917-2016)。他长期任教于芝加哥大学,和何炳棣是同事。1963年他出版了《西方的崛起》(The Rise of the West: A History of the Human Community)一书,享誉世界。在此书中,他第一次提出了和其它文明接触是历史发展的原动力的观点,从而有力批判了西方中心论。以后他回顾此书时又指出,初稿对于宋代的成就和地位重视不够,进一步考虑了东亚在世界史中的应有地位。1976年, 他出版了《瘟疫和人类》 (Plagues and Peoples )一书,成为第一批研究疾病对于人类历史影响的历史学家。有意思的是,他的儿子小麦克尼尔也是当今著名的环境史和世界史学家,任教于乔治敦大学。

同时代值得一提的还有从非洲史学家变为世界史学家的菲利普·柯丁(Philip Curtin, 1922-2006)。他是美国最早的非洲史学家,早期研究非洲历史和大西洋黑奴贸易,而后逐渐扩展成为世界史学家。1989年他出版了《迁居而死》(Death by Migration: Europe's Encounter with the Tropical World in the Nineteenth Century )一书,《美国历史评论》称之为“突破性”著作。这本书也同样反映了环境史、科技医疗史对于这些世界史先驱学者的影响。帕特里克·曼宁就是菲利普·柯丁在威斯康辛麦迪逊大学的博士生。曼宁本科毕业于加州理工大学,化学专业,早年的科学素养使得他能够在最近几年利用最新的科技方法和成果来研究和追踪史前人类迁徙的脉络。

当然,二战以后美国建立的地区研究的进展、突破和反思是世界史和全球史发端的基础。以非洲历史研究为例,一旦涉及黑奴贸易,必然要采用跨区域的方法和角度,必须考察非洲、欧洲、和新大陆的的三角关系,甚至还需要包括亚洲的印度和东南亚以及东亚。非洲历史学家如菲利普·柯丁和帕特里克·曼宁都是从非洲历史,尤其是黑奴贸易的研究中认识到地区历史的局限和困境,理解到跨地区研究是学术的内在逻辑和要求,就这样从地区史学家走向了世界史学家。

杰里·本特利的经历也如出一辙。他的博士论文是研究欧洲近代史中的启蒙运动。这个被人研究得烂熟的题目,促使他任教夏威夷大学后开始拓展眼界,把太平洋纳入自己的范围,成为世界史教学和研究的开拓者之一。他主编的世界史教材是美国大学最畅销的世界史教材。新世界史的开山鼻祖威廉·H 麦克尼尔也是如此,有着从北美史/西方史向世界史的转变。

世界史修正、补充并平行于地区史和国别史,但并不能代替后两者。世界史的研究,既然是跨区域的,那至少要掌握两个地区。因此世界史研究对于从业者而言,不仅要和其他历史学者一样,有一个自己的领域,而且还需要第二个甚至第三个领域。只有在掌握了两个地区的基础上,才能发现跨区域的事件、线索、联系、网络和动力。李伯重先生的转变,便是明证。很自然地,有人问,比较史学和比较的方法是不是世界史?

如《火枪与账簿》一书指出,比较是世界史研究的一个基本和普遍的方法,其中的名著便是彭慕然的《大分流》和王国斌的《转变中国:历史变化和欧洲经验之局限》。

比较的方法,比较史学,同样要审视两个或者两个以上的地区,因而是走向世界史的第一步。但是,比较的方法和比较史学并非必然是世界史。因为比较需要条件,需要假设,关键性的一个假设就是,两个地区之间不发生联系,或者其联系不足以影响这个比较。世界史的关键前提则是,跨区域的联系是理解世界变化的关键或者关键之一。在这点上,比较史学和世界史是背离的,虽然并非不可调和。在实践中,很多比较史学是世界史的切入点和长久的主题,例如王国斌和彭慕然关于中国和西欧的历史比较。

除了比较,世界史还采用网络(network)、联系(connection)、互动(interaction)、移民和离散人群(diaspora)、链条(chain) 、边疆(frontier)等方法和主题,目的都是为了突破传统的国家、地区研究的束缚,利用跨区域、跨文化的角度来揭示地区史和民族国家史所忽视的因素、主题、和过程。

《火枪与账簿》内容丰富,在个别论述上不免瑕疵。

《火枪与账簿》引述珍妮特·阿布-卢格霍德(Janet Abu-Lughod) 的名作《欧洲霸权之前:1250-1350年的世界体系》(Before European Hegemony: The World System A.D. 1250-1350):“在13世纪及此前很长一段时间, 阿拉伯海、印度洋和中国南海已形成三个有连锁关系的海上贸易圈:最西边是穆斯林地区,中间是印度化地区,最东边是中国的‘天下’,即朝贡贸易区”,而后指出,“这三个贸易圈之间的联系虽然出现很早,而且也不断加强,但是从大规模和经常性的贸易的角度看,这种联系还不十分紧密。” 因此,《火枪与账簿》认为,“在15世纪之前,世界上各主要地区之间尚未有紧密的经济联系。”

如果“世界上各主要地区”包括新大陆的话,这句话当然没有问题;不过,在讨论13-15世纪的世界时,似乎不确。前引珍妮特·阿布-卢格霍德的话来说明三大海上贸易圈在13世纪之前没有紧密联系当然无误;不过,珍妮特·阿布-卢格霍德的书恰恰审视了12世纪末到14世纪初的一百多年,提出了她的“十三世纪世界体系 (the thirteenth- century world system)”的理论。这一理论挑战、修正了华勒斯坦 (Wallerstein) 的近代以欧洲为中心的世界体系 (modern world system)。 她指出,在华勒斯坦的漫长的十六世纪中(the long 16th century, c. 1450–1640)产生的近代世界体系之前,在亚欧大陆已经出现了一个世界体系; 这个体系地融合了位于欧洲、中东和亚洲的三个互相联系的亚体系;这个体系,从组织上看, 比过去任何贸易圈都复杂,贸易量更庞大,运行更精密,和16世纪的世界相比也不逊色 。以此而论,《火枪与账簿》对于《欧洲霸权之前:1250-1350年的世界体系》的解读似有错误。

在此,笔者推介一下拙作《海贝与贝币:鲜为人知的全球史》 (Cowrie Shells and Cowrie Money: A Global History, Routledge, 2019)。从公元四世纪起,孟加拉地区开始使用从印度洋马尔代夫出产的海贝作为货币,以后逐渐向东扩展到阿萨姆地区以及下缅甸和泰人世界,并在9-10世纪的时候到达南诏,成为南诏和此后大理已及明代云南的货币;与此同时,大约在11世纪,西非部分地区也开始使用本地和马尔代夫辗转地中海运到的海贝作为货币。13世纪著名的西非穆斯林国家马里王国,盛产黄金,其国王去麦加朝圣的驼队塞满了黄金,可是,在马里国内,海贝同样作为货币使用。14世纪摩洛哥最著名的旅行家伊本·白图泰 (Ibn Battuta)就注意到了海贝不仅在西非也在孟加拉等广大地区作为货币的现象。当他到达马尔代夫时,便很自然地也加入了海贝贸易。以海贝贸易和贝币体系为例,言“在15世纪之前,世界上各主要地区之间尚未有紧密的经济联系”,或可商榷。

此外,关于清代中缅战争,《火枪与账簿》似乎过多地接受了传统的说法,认为清军给予缅军沉重打击,迫使缅甸奉表纳贡。实际情况是清军大败,但为了面子,史书不但讳言,而且加以掩饰,曲笔为乾隆的十大武功。故有学者称清缅战争是中方“掩饰的失败”。 (Dai Yingcong, “A Disguised Defeat: The Myanmar Campaign of the Qing Dynasty,” Modern Asian Studies Vol. 38, No. 1 (Feb., 2004), pp. 145-189 )

《火枪与账簿》同样注意到了地理环境以及相关的气候及疾病对于帝国扩张的影响 (287-88页)。南方的瘴,比如说,就是中华帝国扩张的一个障碍。可惜的是,《火枪与账簿》也沿袭了传统的解释,用回溯性的角度指出:“所谓瘴气就是南方的热带地方病,包括很多种类,其中最主要的是一种具有高度传染性的恶性疟疾。” 用回溯性的方法研究历史上疾病,容易忽视、模糊、抹杀疾病的历史、文化和族群的意义。把瘴等同于热带地方病,认为恶性疟疾是一种最主要的一种,实际上并没有办法得到确认。【作者注:关于中国历史上的瘴,可参见笔者在霍普金斯大学医学史期刊的专文 (“The Zhang on Southern Chinese Frontiers: Disease-Construction, Environmental Changes, and Imperial Colonization,” Bulletin of the History of Medicine, Vol. 84, No. 2 (Summer 2010): 163–192)】

另外,关于中国历史上的扩张,《火枪与账簿》颇有深知灼见,如地理环境对扩张的限制,如引入成本和收益来解释中国的“不想扩张”,很有道理。不过,《火枪与账簿》断言说,“由所处的地理位置决定,中国命中注定不是一个扩张主义的国家”,似乎又带着地理环境决定论的影子,未免难逃过度引申的嫌疑,即使书中采用了“扩张主义”而非直接说“扩张”。如果从秦汉算起,古代中国确实向四周用兵特别是向南方扩张的过程,虽然这个过程《火枪与账簿》归结为是秦汉基本确定中国的疆域后在南边开发“内部边疆”。(293页)

以上种种是细枝末节,《火枪与账簿》倘有败笔,笔者以为是在过度地强调商业和商人的恶,也就是在道德层面上对“狂热追求”商业利益的否定。

火枪与账簿,也就是本书所重笔浓墨的“早期经济全球化的时代特征”。在李伯重先生看来,西方殖民者一手拿火枪,“火枪意味着新型暴力,”一手拿账簿,“账簿意味着商业利益”,导致了东亚传统的秩序被打破,进入了“一个无法无天的混沌天地。在这个混沌天地中,弱肉强食的‘丛林法则’成为国际行为准则。”《火枪与账簿》鞭挞了这种贪婪逐利的现象,指出:“这种对于商业利益的狂热追求,使得人与人之间、国与国之间,除了赤裸裸的利害关系,除了冷酷无情的现金交易,就再也没有任何别的联系了。”《火枪与账簿》不仅大段引用马、恩《共产党宣言》来揭露关于资产阶级“赤裸裸的利害关系”,也提及中国传统中对于逐利商人的指责。

近代资本主义在欧洲的产生和在全球的扩张, 导致了殖民和黑奴贸易等等丑陋的现象,给非西方社会带来了巨大的痛苦,这是血迹斑斑的事实。不过,无论是历史的研究包括经济史的研究, 或是资本的运行和扩张,毕竟不是根据道德的标准和规律进行;人类历史的进程,无论哪个社会阶段,无论哪个人群,也并非遵照一定的道德标准因循而行。如果商人、商业、资本只有恶,那么,韦伯的“新教伦理”就没有立足之地了。

受到韦伯的激发,余英时先生在《中国近世宗教伦理与商人精神》中回顾了唐宋以来禅宗、道教和儒家对待超验价值与现实社会的复杂态度, 指出儒家以及禅宗、道教都在积极意义上推动了商业精神和商业伦理;新儒家融合义、利的价值观念成为明清商人的内在精神内核,出现了义利相融的儒商。在余英时看来,真正成为中国资本主义发展阻碍的是政治环境,即过度的中央集权和强大的官僚系统压抑了商业自由。如果逐利就是恶,义、利不相容,那么宋代以来的所谓的儒商也就没有立足之地了。可恰恰是义、利可以相融相益,儒、商可以合作合一,成就了宋代以来的商业繁荣。因此,商业、商人所追求的利益,并没有原罪,商业、商人的基础——资本也没有原罪。正如甘地所说,资本并非恶,错误的使用才是恶 ;资本,无论哪种形式,都是人们所需。

当然,《火枪与账簿》谈商业、商人之恶的终极目的是来推出“恶创造历史”这个论点:“这些恶性不仅是早期经济全球化的产物,也是经济全球化赖以出现和进展的必要条件。换言之,这种恶乃是推动人类社会从传统向近代社会发展的动力。” 如果这是恶,或许是必要的“恶”,这大概是作者的本意?

……………………

| ᐕ)⁾⁾ 更多精彩内容与互动分享,请关注微信公众号“界面文化”(ID:BooksAndFun)和界面文化新浪微博。