贾樟柯与侯孝贤,就像两条起点接近却渐行渐远的两条路径。贾樟柯在越发入世的过程中,被宏大所绑架,他像一个分析家或者预言师;而侯孝贤却似一个道家的修行者,他进入了一个宁静却自己也无法厘清的世界。

在国际电影节好几年的沉寂后,戛纳似乎成了中国的主场。两位华语电影界的重要人物都入围主竞赛单元,但反响却截然不同。

贾樟柯的《山河故人》在放映后,得到了海外权威媒体的高度赞扬,而国内的媒体记者则反映冷淡,甚至很多人都对贾樟柯做出了“贩卖中国元素讨好西方”的论断。与贾樟柯的待遇截然不同,侯孝贤的《聂隐娘》放映后,歪果仁朋友们的最大评语是“看不懂”,而国人虽然也会反映看英文字幕要比听对白更轻松——因为是文言文,但影片反响好得多,特别是影片的东方美感及对武侠片的突破让人激赏,不过这种赏识也并非来得酣畅淋漓,看评论还是不明觉厉的居多。

还没看片,无法对这两部电影作评述,但两人的创作路径和创作态度却是有迹可循,倒是可以聊聊,也并非完全是捕风捉影。

(一)贾樟柯进入公众视线的是《小武》这部电影,很让人高兴同时悲哀的是,这成了他最好的一部电影。这部电影基本显示了他电影的主要命题,一个飞速发展的时代,以及一群落后于这个时代的人。时代在这部电影里,既是被开膛破肚的街道,也是人集体向金钱投诚的景像。而影片的主人公小武,这个手艺并不高的小偷,却成了一个旧时代的守卫者,一个旧伦理的践行者,而他年青的同行兼朋友小勇放弃友情与道德后却成了这个时代的著名企业家,并向他的怀念表达了客气的拒绝和讪笑。一个时代的温柔与坚持最后由一个小偷来保存,这多么可笑,又多么可悲。

影片最后他被锁在电线杆子上,接受那群懵懂却残忍、精明却苍白的看客们围观时,一个时代的虚无和颓落被这样悄无声息而又妥贴地被呈现。这个巨大而又自然的比喻,那种混杂失落与不甘的温柔,在中国电影极少出现,值得珍藏。

简而言之,这时候的贾樟柯集一个伤感的诗人,一个敏锐的社会学家于一体,他不动声色地洞察出一个庞大时代热情四溢的尘土背后的巨大空虚,同时又节制地发出他那些复杂实则痛彻心扉的轻叹。

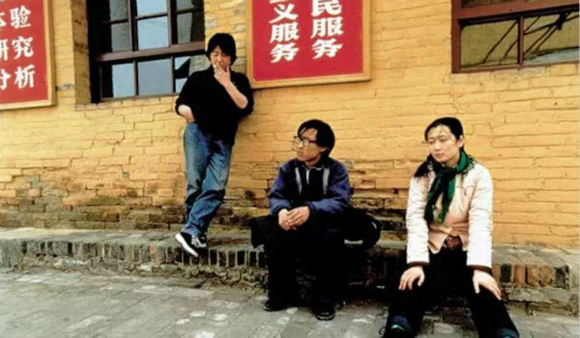

《站台》是他的另一部杰作,它可以看成《小武》的升级版,那一群县城里的文艺青年也许与贾樟柯有着太多心路或者现实上的联系,所以整部影片有着一种感同身受的无力感甚至是说是悲怆。它在中国影坛的特异之处,在于它那么隆重地推出了一群普通人的群像,那么庄重描述了一群庸人的理想,这群在现实生活中与我们及我们的邻居无异的人,在这儿成了失败的英雄。他们的挣扎如此不起眼,所以它才如此动人。

《站台》拍出了平庸里的渴望,沉默里的呐喊,以及最后放弃时的庄重。片中赵涛在《是否》的歌声中跳舞,但下一个镜头却是她穿着税务局的制服穿行汾阳大街的镜头,这是我看到的一个人臣服现实的最精到的描述,这是一记沉重的闷拳,却因为司空见惯而无法言说。

但很可惜的是,被俗称为贾科长的贾导太过聪明,这也许是个巨大悖谬,当他准确地指出时代对个人的毁坏时,他自己也未能免俗。他过于快地发现了自己的比喻能力,而这种比喻的市场前景广阔,以至他不能自拔。起码从他的作品中,他开始自觉不自觉地强化这一部份。时代与个人生活的并置,庞大与微小的对比与碰撞成了他的主旋律,但当他并不是因为一个具体而微的人物而激动,因这个的命运而伤感时,这种比喻开始变得僵化而虚假。从《世界》开始,无论时代与人物都成了盆景,他精细地摆弄着这两者的关系,去寻找那种对世界的精到隐喻,从而显现他对这个世界的观察成了他的主业。

这个时候,实际上贾樟柯已经从电影诗人变成了电影界的时事评论家。你可以看出他寻找喻体的贪婪,无论是《世界》里的世界公园,还是《三峡好人》里三峡拆迁,甚至是里面那个在两幢废墟走着钢丝的人,都有着精确的美感。但贾导可能忘了,一个伟大的隐喻,既需要准确,它简单有效地构建这个时代的某种模型。但同时,它还要模糊,需要暧昧,这也是电影或者艺术作品的高妙之处。它告诉你一些什么,但应该让你体会到没告诉的更多。它应该是引导我们认识这个世界的桥梁,而不是世界的本身。

贾樟柯的这种精确造就的是另一种扁平与粗暴,也是他对这种所谓精确的要求,让他很难再对一个人物具体的处境有真正的耐心。因为当一个人活起来之后,他的复杂多义将会让他挣脱主创给他设定的领地,而这就会对主创所要求的准确对位产生致命性的挑战。这或多或少可以解释贾樟柯为什么最近这么热爱短片集似的故事,篇幅越短,比喻越精确,既能偷懒,露马脚的机会也就越少。

(二)说到贾樟柯所热爱的侯孝贤导演,其实思路与风格与贾樟柯截然不同。如果说两者有什么相似的地方,可能在所谓的诗意,但这种诗意背后却有着天壤之别。

同样是底层小人物,《风柜来的人》和《站台》,他们都讲述了时间怎么改变一个人,但对贾樟柯来说,这里面有理想主义被平庸现实打败的沉郁,而对侯孝贤来说,他的人物从来不会有什么理想国,他们更本能更野生。如果说贾樟柯的受伤是一种理性上价值上的无法抵达,那侯孝贤则是一种在时间面前的动物伤感。

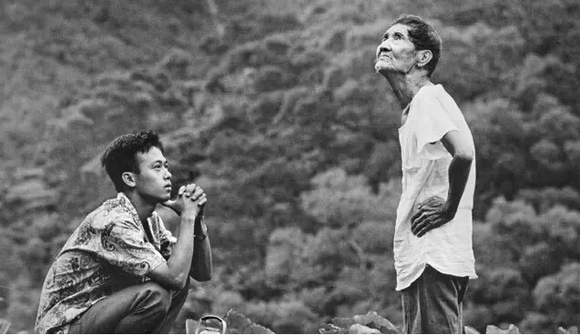

简单来说,贾樟柯的电影里,时代是真正的主角,也是最大的反派,贾樟柯的电影里充满着道德判断,而对侯孝贤来说,他的电影里是没有反派的,他不会怪罪于任何人,他在任何时候看到的都是一种恒常,那些悲喜是自然规律,这既是冷漠也是达观,他看到了终局,所以会平静,他看到了这是每个人包括他自己无法逃脱的命运,所以悲悯。对于侯孝贤来说,电影并不是比喻,它更像是一种通感,它是现实世界和恒常之间的沟通,是接触到真实那一刻的头皮发麻或者怅然若失。就像《恋恋风尘》最后,阿远当兵回来,曾经的恋人阿云已另嫁他人,他与阿公在山上有一搭没一搭地聊着天,聊着天不随人愿的收成,一个人历尽沧桑,一个初尝辛苦,两人最后都无声了,仰头看着天。这时,一声火车鸣笛传来,远处,天上是浓重的云层,却在群山上投入几缕光影。

如果硬要说,侯孝贤更像是个灵媒,他在某一刻能让个人视角与上帝视角重合,让有限领略无限的风景。对于侯孝贤来说,这个世界不可解释的。所以他的电影绝对不像那些商业电影,有着严丝合缝的逻辑性,他更喜欢去捕捉生命中那些无法复制也无法忘记的瞬间。在他的世界里,没有价值上的排序,欢愉与伤感,生与死,琐碎与庄严总是比邻而居不分彼此。

他是真的爱人,所以他的电影都是细节,它们并不只是为整体存在,它们自己本身也有着独自的意义,所以他讲的不是故事,而是一种感受,因为是感受,侯孝贤也永远没有那种急匆匆的节奏,他是慢慢道来,他是去试图找到自然的节律:像吐呐、像呼吸,像露珠生成然后消失,像云聚拢然后散去。

侯孝贤的这种思维方式,必然导致他的电影是内省的,微妙的。他会越来越爱他的编剧所说的“冰山理论”,那一纤一毫的脉动,却扯动那些你根本看不到的根茎。最后他的电影渐渐有了玄学的味道。

(三)贾樟柯与侯孝贤,就像两条起点接近却渐行渐远的两条路径。贾樟柯在越发入世的过程中,被宏大所绑架,他像一个分析家或者预言师,他在为中国也许未来会是给整个世像画像,提供最震聋发聩的洞见,他越来越熟练地用精短的寓言体去讲述这个世界,但却对人越来越没有兴趣。而侯孝贤却似一个道家的修行者,他进入了一个宁静却自己也无法厘清的世界,他一针一线地构建着属于他的世界,如同苦行僧做着考据,却因为宝像庄严而渐渐少了以前电影的那种生命力强旺所带的天然活力,让观众一个个在他庞大而沉默的世界里双眼迷离。

(本文首发于《腾讯.大家》微信号:ipress)

合作鸣谢:腾讯.大家(ipress)

作者简介:梅雪风,媒体人,曾经《看电影.午夜场》创刊主编,《电影世界》主编,现《大众电影》副主编。