尽管中影和主创在筹备期做了足够的预期和功课,但难度仍超出想象。喇培康介绍,该片第一阶段拍摄原计划90天,最后关机的时候实际是125天。

文|三声 查沁君

编|申学舟

春节六天,被郭帆导演亲切地称为“小破球”的《流浪地球》斩获20亿票房,猫眼当前该片预测票房仍维持在50亿以上。对比去年《红海行动》在春节档的逆袭,“小破球”在年初二便以傲人的口碑开始了强劲的逆风翻盘之路,年初四即登顶档期冠军。

作为《流浪地球》第一出品方,中影股份(下称“中影”)开发并主导了整个项目,直到融资后才有了合作者们一起推动“小破球”越滚越大,直到今天。不断探索科幻片这一新类型,是这家具有数十年历史的国有电影企业所作出的有关中国电影的创新、拓展。

早在《三体》获得雨果奖之前的三年,中影就注意到了刘慈欣和他的科幻小说。彼时,中国电影正在逼近200亿年度票房大关,好莱坞动辄2亿美元制片成本的科幻电影门槛,对于当时单片票房刚刚超过10亿元的中国电影来说,几乎是痴人说梦。

“科幻这一类型是由好莱坞所开创,中国电影要在这一类型上开拓、创新,难度首先就在剧本上。在剧本创作上,必须自成一格,有中国创作者所建构的独特‘世界观’以及中国土壤所孕育的价值观。”中影股份董事长喇培康在接受《三声》(微信公众号ID:tosansheng)独家专访时表示。

《流浪地球》导演郭帆与中影股份董事长喇培康

2014年,中影在储备《流浪地球》《微纪元》《超新星纪元》三部刘慈欣的科幻小说的基础上,欲率先开发《流浪地球》。原因在于,其一,它的故事性相对较弱,给电影改编提供了较大空间;其二,“带着地球流浪”的概念是西方科幻中从未有过的,也是打动中影的地方,喇培康告诉《三声》,“把地球当成一个飞船,用上万台发动机推着地球走,这个观念美国人没有,只有中国人才能想出这样的点子。因为中国人天然的家国情怀,故土难离。”

《流浪地球》从无到有的孵化过程里,有过无数次的艰难决定,在没有成功之前,这些决定其实都是“豪赌”。

中影为该项目曾两次“破例”。2016年5月,在只有人物小传、故事梗概以及两套PPT的基础上,郭帆和龚格尔在中影的“绿灯会”上讲述了他们的改编思路和故事情节脉络,“绿灯会”的全体成员都被打动,全票通过,在没有完整剧本的前提下决定投产。

第二次“破例”是对项目制作预算的追加。实际上,《流浪地球》从第一阶段的拍摄就面临超支超期的挑战,尽管中影和主创在筹备期做了足够的预期和功课,但难度仍超出想象。喇培康介绍,该片第一阶段拍摄原计划90天,最后关机的时候实际是125天。

中影股份董事长喇培康与主创团队

“现在回过头来我们要特别感谢三个人,一个是刘慈欣,一个是郭帆,还有一个是吴京。是这三个人支撑起了这部影片的巨大成功。”喇培康表示。

某种程度上,《流浪地球》和去年的《红海行动》存在一种共性,即都是在春节档上映的非喜剧片,并且形成“破圈”式的口碑与票房双赢的局面。对此,喇培康认为,这是中国电影市场向前推进的一种表现。

在传统电影人固定的思维概念中,春节档就应该放喜剧、动画片等合家欢类型的影片,现在看来,这种思维已经被打破。“观众越来越成熟,他们并不满足于合家欢,只要是好菜我就吃,谁说春节一定要吃饺子?吃包子行不行?只要包子比饺子好吃,我就可以吃包子。”

以下是《三声》(微信公众号ID:tosansheng)与中影股份董事长喇培康的部分对话整理:

选择:与《流浪地球》、郭帆一拍即合

三声:《流浪地球》这个项目最初是怎么启动?

喇培康:2012年,中影买下刘慈欣《流浪地球》、《微纪元》和《超新星纪元》这三部小说的电影改编权。之所以先拍《流浪地球》,一是因为它在这三本小说里故事性相对弱一些,这就意味着它在改编成电影时,有更大的发挥空间。

二是,这部小说的理念是前所未有的。太阳即将毁灭,地球上的人类决定带着整个地球“移民”至其他星系。即你中有我,我中有你,大家都是一体的。

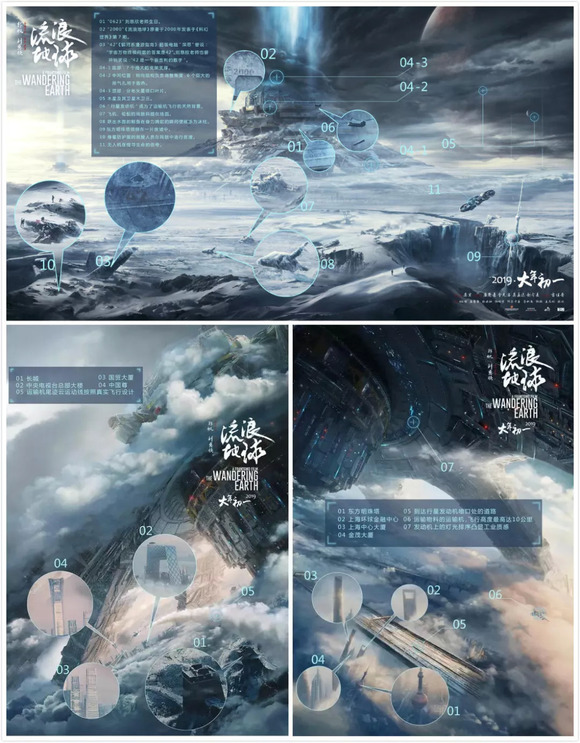

《流浪地球》概念设计图

三声:郭帆之前并没有执导科幻片的经验,代表作也是《同桌的你》这样的青春片,中影为什么会选择他担任导演?

喇培康:我们对郭帆的选择,确实是一拍即合。第一次郭帆来中影谈《流浪地球》的时候,他对做中国的科幻电影的难度设想和创作关键都与我们不谋而合,这种创作上的意见相投给我们留下了深刻的印象,当时我们也给郭帆留了一个功课,要求他快速地拿出《流浪地球》的“世界观”。中影对科幻电影的准备由来已久,我们知道“世界观”是一部科幻电影创作的关键基础。

很快,郭帆就拿出了《流浪地球》的世界观,我们看得出以郭帆为代表的团队对这件事情的投入、激情,这个项目未来会非常艰难,中影和《流浪地球》需要这些精神力去一步一步向前。因此,我们最终选择了郭帆和他的团队,选择了年轻导演去一起探索全新的中国电影类型。中影股份一直以来就非常重视扶植青年导演,这些曾经的年轻导演现在很多也已经成为如今行业的中坚力量。

三声:另一个重要的投资方北京文化是什么机缘参与到这个项目的?

喇培康:当时是在筹备期,剧本我们已经开发完了,筹备期的大部分工作我们都已经完成,但我们不可能单独来投资,风险太大,必须要找到合作方。虽然这几个亿中影不是没有,但是行业上没这么做的,就连美国大公司也没这么做的。

融资的过程中,因为郭帆的工作室是北京文化投资的,所以郭帆就跟我们推荐了北京文化,我们跟北京文化也谈得非常好,于是也就很愉快地谈成了合作。这一路走来,我们合作得很愉快,结果也证明我们当初的选择是正确的。

相信:“郭帆的照片一定会挂到这面墙上”

三声:定下郭帆之后,中影带着郭帆跟龚格尔去国外考察并洽谈合作,您能还原一下这趟行程吗?

喇培康:那趟行程主要是去跟美国的顶级特效公司“工业光魔”接洽。不比不知道,我们跟人家的距离还是比较大的。

那天是郭帆和龚格尔直接用英语给他们讲了《流浪地球》这个故事,美国人很欣赏这个创意。把地球当成一个“飞船”,用上万台发动机推着地球走,这个想法在他们听来前所未有,只有中国人才能想出这样的点子,他们还激动于带着地球飞离太阳系是前所未有的一个科幻想象,他们当时已经预想到了这一“中国想象”背后的视效创作同样会是前所未有的,这也给了我们很大的信心。

我的同事回来告诉我,当时他在“工业光魔”公司的导演照片墙前对“工业光魔”CEO笑称,“如果你们能跟我们合作,郭帆的照片一定会挂到这面墙上。”

《流浪地球》导演郭帆、原著作者刘慈欣

当然,后来我们算了下,如果让“工业光魔”来做这个特效,成本太高了,最开始我们有4000多个特效镜头,按照他们的价格那片子的总制片成本至少要两亿美金。我们确实很难承受这个预算,倒不是说没钱,关键是要考虑回收成本的问题。

就目前中国本土的市场规模来看,很难回收十亿人民币的投资。美国大片它敢这么投,是因为它面向的是全球市场。但中国电影目前主要还是集中在本土,海外市场只占很小一部分而已。当然这部片子例外,最近在美国、加拿大也火爆得不得了,一票难求。

三声:您认为钱对于《流浪地球》来说,重要程度排在第几?

喇培康:现在这部片子票房大卖了,所以大家觉得钱不重要。但其实钱还是蛮重要的。如果没有钱,没有大量资金的投入,也不可能拍成目前这样。这部片子拍的过程中一直在面对超支的挑战。我们也是破天荒地为《流浪地球》开了第二次“绿灯会”,就是关于超支。其实当时我们因为合作的关系,已经可以不用再承担超支,但还是与合作方一起追加了预算,再一次全票通过,举中影之力保障项目最终完成制作。

支持:7条院线,28%的银幕份额,力撑首日排片

三声:这次在发行上,中影做了哪些工作?

喇培康:去年年初,我们就已经启动发行工作。去年12月份和今年1月,连续做了13个城市的路演。全国性的看片会有两次,分别在长沙和青岛,参与看片会的人都是全国院线经理和影投公司经理。这意味着整个中国电影发行放映行业的人,都知道有《流浪地球》了。

但是,是不是适合春节档,他们没有把握。再加上今年的春节档,有宁浩,有韩寒,他们的知名度都比郭帆高得多。而且这个片子是一个科幻题材,以前没有成功的案例,大家没有把握。从影院的角度,他们肯定宁可放一部保险的片子,也不愿意放《流浪地球》,因为风险大。

这种心理无法改变,我从来没有抱怨这些人,这是他们的权利。所以必须让事实说话,要让影片的口碑说话。春节之前,我们是唯一敢于大规模地组织放映的,因为我们确信这部影片会产生好口碑。在口碑形成之前,我们必须要做好我们的工作,比如首日排片,我们调动了中影旗下控股参股的7条院线,我们的总银幕数占市场份额28%,力撑首日排片,这也是我们能够第二天就开始反弹的关键。

《流浪地球》场景细节解读

三声:《流浪地球》在猫眼上的预测票房超过50亿,中影原来的预期是什么样的?

喇培康:我们刚看完的时候,都觉得这部片子应该在20亿以上。因为之前没有参照物,这毕竟是中国历史上第一部硬科幻,但在春节档,不是喜剧,情况并不乐观,从大年初一第一天11%的排片份额就可以看出来。

我当时在内部就说过,大年初三会反转。结果大年初一晚上就开始有变化了,初二(单日票房)变到第二位,初三就第一了,初四总票房第一。这个市场确实还是口碑为王,不管是什么类型题材,战争片也好,科幻片也好,只要质量好,制作精良,内容贴合观众,它的口碑自然就好。只要有口碑,它基本就形成一种碾压式的(上升)趋势。

三声:《流浪地球》跟去年春节档逆袭的《红海行动》有共性吗?

喇培康:我觉得是有共性的。在传统电影人固定的思维概念中,春节档就应该放喜剧、动画片等合家欢类型的影片,现在看来,这种思维已经被打破。这也是中国电影市场向前推进的一种表现。观众越来越成熟,他们并不满足于合家欢,只要是好菜我就吃,谁说春节一定要吃饺子?吃包子行不行?只要包子比饺子好吃,我就可以吃包子。

三声:面对随时有可能逆袭的电影黑马以及捉摸不定的市场,投资人似乎变得被动,您是如何看待这一现象的?

喇培康:电影和其他行业不一样的地方在于,电影风险非常大,变化速度快,很残酷。一般的投资人把握不了,就是跟着走,靠运气。非专业投资者和好多电影公司都是昙花一现,因为它投资一部片子赔了,没钱了,然后不做了。判断一家电影公司是否专业,你可以先看它存在了多少年,如果超过十年还没倒闭,说明比较专业,如果超过二十年,值得尊重。像中影这样已经有五六十年历史的公司,那关于电影的一切都知道了。

《流浪地球》这个项目从开发到筹备到拍摄到后期到上映,每个环节中影的制片管理流程都在“按部就班”地进行,这些严格的程序设计并不是给项目制造麻烦,而是给项目降低风险、给项目把每一步踏稳踩实。剧本论证、世界观审定、视效预览审看、预算审核、开关机计划审核、样片审看、粗剪审看、剪辑版审看、内容审看、技术审看等等这些环节中影股份在每一步都给予了项目最大的支持和帮助,推动项目直至完成。

未来:与美国相比,我们正在迎头赶上

三声:这部电影能够诞生,您最想感谢的人有哪些?

喇培康:现在回过头来,我们特别感谢三个人。一个是作者刘慈欣,他提供了宏大的背景和设定、与众不同的故事内容,这是影片成功的一个基础。

第二个要感谢郭帆。年轻、有朝气,虚心学习,不排斥任何新想法、新技术、新创意和别人给他的建议。四年时间,耐得住寂寞,经受得了这种艰苦,承受得住这种压力。每天工作十几个小时,这不是普通人能坚持下来的。就算这部影片不成功,郭帆也必将通过这部影片,成为中国电影史上一个伟大的导演。

我再说个后期制作的细节,郭帆在后期制作的过程里实际上担当了一个后期视效总负责人的工作,他亲自面对所有的视效制作公司提交的成果,去协调,去管理,去卡着最好的标准争分夺秒又精益求精,所以我说《流浪地球》之后,一定要让郭帆好好放假半年再工作。

第三个是吴京。是吴京巨大的影响力、号召力,才让这部影片有这么多人关注,所以我特别感谢吴京,没有关注度,要想实现大年初一11.4%的排片是不可能的,5%都不一定有。

《流浪地球》工作剧照:吴京穿戴宇航服

三声:《流浪地球》之后,今年市场还会有几部科幻电影上映,大家说2019年将是“中国科幻电影元年”,您怎么看?

喇培康:说得没错,但是不精准,应该说是硬科幻电影元年。因为以前也有过比如《珊瑚岛上的死光》这样的科幻片。《流浪地球》的出现,是因为我们具备了生产硬科幻电影的能力,一是资金能力,二是技术能力。今年中影还有两部科幻片,《上海堡垒》和《希望岛》,应该说《流浪地球》开了个好头。

三声:国产电影从去年开始经历所谓的“影视寒冬”。您怎么看?

喇培康:“影视寒冬”这种说法,我基本不能认可。只能说中国电影正在去泡沫,前几年的票补和不规范的行为特别多,现在随着电影市场逐渐规范,那些想滥竽充数的人,也没有混的空间了,所以他们就撤资了。留在这个行业里面的都是最优秀且有情怀的公司,你只要静下心来,胜不骄败不馁,一步一个脚印,踏踏实实地做,没有不会成功的。

《流浪地球》已被观众认可,这是一部有着“中国心”的科幻电影,这也是对中影股份在这个项目开发伊始所确立的观念和决心的一种认可。中影股份一直以来的创作宗旨就是坚持以人民为中心的创作导向,坚持社会效益和经济效益相统一,创作精品、生产精品,今天看各方的评价,我们相信《流浪地球》真正称得上是思想精深、艺术精湛、制作精良相统一的一部中国电影佳作。尽管该片是讲的未来,但不管是刘培强、刘启,还是韩子昂、韩朵朵、王磊等等这些英雄人物的创作,都是一次了不起的当代书写。

三声:在“引进来”和“走出去”这两件事上,中影是怎么做的?

喇培康:我们一直在推动中国电影“走出去”,这么多年做了很多工作。但是中国电影“走出去”存在一个难度,就是中西方文化差异。好在这次《流浪地球》呈现的是“人类命运共同体”,所以海外放映不错。

随着中国跟国际接轨越来越紧密,“人类命运共同体”这一理念,正在被越来越多的国家所接受,再加上中国电影产业水平、工业化程度不断提高,我想中国电影“走出去”是早晚的事情。

同时,在推动电影“走出去”方面,我们也应该向美国学习。美国电影也是经过一百多年的努力才有今天的成绩。但这次《流浪地球》在技术、创意方面,证明了我们正在迎头赶上。

设计 | 张鹏飞