关于民粹主义的定义的讨论不仅仅是学术争论,它也关系着我们对民主的期待。民粹主义是民主所固有的,在西方民主国家更是如此。在后者的美好承诺和其无法完全实现的落差缝隙里,民粹主义找到了存活的土壤。因此,民粹主义的真正问题在于,我们想要什么样的民主?

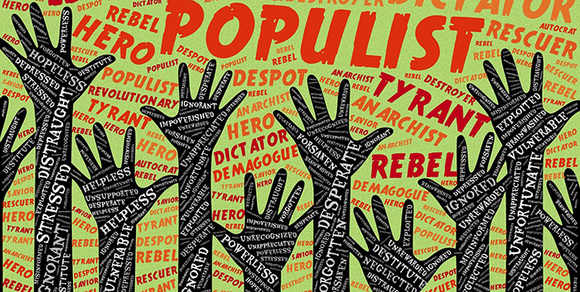

插画:Shonagh Rae

媒体在说到“民粹主义”(populism)的时候通常不加解释,默认人们都知道其定义。人们的确也或多或少地知道“民粹主义”的意思,至少可以举出民粹主义的一些例子:英国脱欧、美国总统特朗普、维克托·欧尔班(Viktor Orbán)在匈牙利选举中获胜、以及雅伊尔·博尔索纳罗(Jair Bolsonaro)在巴西得势。“民粹主义”这个词唤起普通人持续增长的怨憎,由叫卖着不可能实现的承诺的魅力四溢的(charismatic)政客助长至沸腾。民粹主义听起来像来自恐怖电影:它像是突破民主防御的一种外来细菌——也许被史蒂夫·班农这类精于操控民众的人所协助——正在损害政治生活,在“我们”之中创造新的民粹主义选民(大多数关于民粹主义的文章著作都预设了不为其所动的读者)。

警告人们民粹主义十分危险、号召我们必须立即反对它的声音不绝于耳。英国前首相托尼·布莱尔掌管着“全球变化研究所” (Institute for Global Change),这个机构是为了“反对毁灭性的民粹主义”。 国际人权组织“人权观察” (Human Rights Watch)在2018年的全球报告中,警告各个民主国家“不要向民粹主义带来的挑战投降”。美国前总统奥巴马在去年夏天的一场演讲中说,“民粹主义运动”已经助长了“基于恐惧、怨憎和紧缩的政治”繁荣,为威权主义统治铺平了路。他说,“我不是在危言耸听,我只是在陈述事实。”

当民粹主义被如此定义时,其内涵很明显:所有的公民都有责任在这场战役中发挥作用——在碰到民粹主义时可以辨别出来,明白其吸引力(但是又不受其吸引),支持那些反对民粹的政治势力,从而挽救民主。全球变化研究所刚卸任的执行主席、著名的反民粹主义作家雅斯查·蒙克(Yascha Mounk)写道,“要抵抗现在这种感染,我们或许可以产生起必须的抗体,来对抗未来突袭的民粹主义疾病。”

关于民粹主义的威胁的专栏文章和智库报告让人应接不暇,但同时也激起了一些怀疑:批评家质问民粹主义是否真的存在。现在人们也容易接受这样一种观点:就像塞勒姆没有真女巫一样(指17世纪末发生在美国马塞诸塞州赛勒姆镇对所谓女巫的审判和迫害,后被证明是冤假错案,如今这一事件在警示宗教迫害、虚假控告、打击异己时仍被提到——译者注) ,政治场域里也没有真的民粹主义者,有的只是中间派误解或害怕的人物、态度和运动,他们还想在不用费力解释的情况下让读者对其感到恐惧。这种情况下,民粹主义就像一个妖怪,一个只是为了用来激起恐惧的不存在之物。这种论断甚至也进入了中间派主流话语。《纽约时报》专栏作家罗杰·科恩(Roger Cohen)在去年七月写道,“我们不要再用‘民粹分子’一词了。我们如今已经过于草率甚至无意义地在使用这个词,让其成为各种政治愤怒的描述。更糟糕的是,它还饱含着鄙视,鄙视所有那些认为主流政党在过去二十年里面对停滞的工资、失望的工作和国家衰退感毫无作为的选民。”

很多关于民粹主义的讨论不仅对我们无甚启示,更会扰乱视听,告诉我们反民粹的人是什么样的,而非描摹真正的民粹党派或选民。但在民粹主义成为全球媒体的报道对象之前,在它成为对所有事情的大而化之的解释之前,有一小群学者已经在研究。他们试图弄清民粹主义到底是什么、对民主政治意味着什么。和很多学术讨论一样,这些讨论也很复杂、过多自我指涉,长期处于乱麻一团的媒体和政治话语的阴影之中,但是这些讨论也可以让我们看清民粹主义不仅仅是中间派的臆想。

由于长期以来西方众多国家的政府无法在后制造时代(post-manufacturing era)推行任何共享繁荣和安全的愿景,如今,那些联系公民、意识形态和政党的网络正在开始松散、转移,甚至分崩离析。因此,民粹主义的问题并未走远。未来,我们可能会见到很多的运动或被称为民粹主义、或自认民粹主义、或辩称自己并非民粹主义,也会有更多讨论来论证民粹主义到底是问题还是结论。

针对民粹主义的学术讨论告诉我们,要想搞明白这些问题不仅仅需要清楚地定义民粹主义这个词。简单的说,如果要讨论民粹主义,我们就需要讨论与它冲突的概念,即民主,以及人民主权到底是什么意思。

令人惊讶的是,关于民粹主义对民主的所谓威胁的公共讨论很少涉及民主本身。也许我们认为民主不言自明,我们已经对其十分熟悉。也许我们认为民主在西方的存在形式——自由民主制——是政治的最终演化形式。但形式多样的民粹主义总是提醒我们,事实并非如此。

2004年,荷兰一位年轻的政治学家卡茨·穆德(Cas Mudde)发表了《民粹主义时代思潮》(The Populist Zeitgeist)一文,对民粹主义提出了全新、简洁的定义。那时对民粹主义的研究尚未成型,但穆德的定义在后来成为了学术界讨论的基础。穆德认为民粹主义是个很管用的概念,比民主的概念更细致,“但其实践形式让人不快。”他尤其针对两个常见的感受,即民粹主义使用“高度情绪化又简单”的说辞,同时又主要由旨在吸引选民的“机会主义政策”构成。

穆德认为,民粹主义不仅仅是煽动或者投机。但是它不像社会主义或自由主义那样自成体系——它是一种“弱”(thin)意识形态,只由一些核心理念组成——第一,它将社会分成对立的两个群体,一边是好的民众(the people),一边是腐败、脱离生活现实的精英(the elite);第二,所有民粹分子认为政治应该是“人民意志”(general will)的体现,而人民意志是所有“普通民众”的普遍愿望(隐含的意思是,“人民意志”确确实实存在)。

因此,民粹运动就是一直承诺表达人民的统一意志,从而也打击精英建制势力自私自利的计谋。就如法国“国民阵线”(National Front,现已改名为国民联盟,即Rassemblement National)创始人让-玛丽·勒庞(Jean-Marie Le Pen)在2007年说的那样,“我将给人民发声的机会。因为在民主国家里,只有人民才是对的,任何反对他们的人都是错的。”注意,在这种话语中,“人民”内部没有差异。或者如特朗普在他的就职演说里说的,“今天我们是将权力由华盛顿交接到了人民的手中,即你们的手中……建制派保护的是他们自己,而不是我们国家的公民。”注意,“建制派”被排除在“公民”之外。

很多年来,企图厘清关于民粹主义的思考总是受到一个困扰,即,为什么看起来截然不同的政党和政客都可以被看作是民粹主义的,为什么桑德斯和特朗普都被称为民粹主义者?为什么占领华尔街运动和英国脱欧都是民粹主义的表征?穆德的简单定义能被广泛接受,是因为它可以回答这些问题。如果民粹主义在意识形态上不够深刻,那就需要依附于一个更实在的意识形态,但是这种意识形态可以是政治光谱上的任何一种。因为根据穆德的定义,民粹主义总是背靠在其它意识形态之上,因此它的诸多表现形式就不成问题了。

穆德写道,在不同的民粹运动中,“人民” 和“精英”的定义不尽相同。这种定义首先是道德层面的——人民是好的,精英是坏的。但是究竟哪些人属于这一群体,就取决于民粹派运动的特点以及依附于何种意识形态。在民粹主义语境下,“人民”可以将自己定义为某个受到威胁的种族族群,但也可以定义为在经济上被剥削的受害者。重要的是,它指责某个阶级为腐败的精英。在右翼民粹主义那里,受到蔑视的是社会底层(不管是移民还是少数族群),而精英阶层向底层提供的特殊待遇则被看做是一种阻止给“真正的人民”权力的诡计。

当《民粹主义时代思潮》发表时,民粹主义还不是一个热门话题。2005年全年,穆德的论文只被引用了九次。但伴随着主流话语的关注,以及民粹主义研究蓬勃,穆德的论文成为了经典之作。很大程度上,穆德现在是最常被引用、被媒体采访的民粹主义研究学者,尽管在采访文章里,他的定义常常与那些他努力摈弃的泛化的概念混为一谈。

如今,没人挑战穆德对民粹主义的定义的权威性,有越来越多的学者在研究作为全球现象的民粹主义。这一定义的一个成功之处在于预示了全球政治事件。2008年金融危机使反财政紧缩运动兴起,比如西班牙左翼政党“我们可以”(Podemos)、希腊极左联盟Syriza以及波及全球的“占领”运动。这些都是出于对金融体系和受益其中的一小拨人的愤怒。这些运动很明显都受到“人民”和“精英”之间的对立感的鼓动,但是过去对民粹主义的定义——右翼、种族主义、反移民等——过于广泛而无法描述如今民粹政治的新动向。

这种对民粹主义的弱意识形态定义也对如今政治学的学术讨论提供了方便,因为这可以使年轻学者做实证、定量研究。很多年轻学者认为不需要纠结定义,他们对党纲、政治演说、宣言和推特展开文本分析,寻找穆德论文中民粹主义的几个核心理念出现的频率。他们也设计问卷,在不同人群中追踪民粹主义核心信条的盛行程度,试图描绘出民粹主义选民的原型。

每次有基于穆德提出的民粹主义理论框架的论文发表,这一框架就会更为牢固,但也令少部分认为其站不住脚的学者颇为沮丧。这种弱意识形态的定义及在公共领域对民粹主义日益高涨的讨论,招来了一小部分民粹主义研究者的反对。他们认为,从核心理念来定义民粹主义在方法论上犯了很大的错误:他们中的很多人还认为将民粹主义定义为一种意识形态,会使行之有效的政治策略看上去不负责任,甚至十分危险。

这些学者一般喜欢强调美国和欧洲的主流政党在这些年逐渐合流,在国家政策制定上不同意见之间的差别变小了。他们认定,这让更多的人认为所谓的民主国家对他们的关切,比不上对一小拨假公济私的富人精英的幻想的照顾,而这些精英则极力否认他们在政策制定等事情上有任何作用,并常常声称事情如此是因为没有别的途径。

如你所预想的那样,这些学者对左派给现状带来的挑战更为感兴趣——“占领华尔街”中的99%、伯尼·桑德斯的竞选、或者英国工党领袖科尔宾的“多数人,而非少数人”(many not the few)——他们强调目前的政治体系没有服务正确的选民。他们也警惕那些寻求自保的中间路线会打击外来的挑战,方法便是力图使任何赞同这些外来挑战的人看上去很不理性、可怕、难以担当国家治理的重任。

对于任何认为有一个统一的意识形态的民粹主义、无论处于政治光谱的哪一端的想法,这些学者都保持怀疑。对他们来说,讨论民粹主义的本质——无论其在意识形态上有多薄弱——很快就会变成道德连坐,实际上不可避免地给左派的民粹运动(甚至看着像是民粹主义的运动)加上右翼中常见的排外主义、种族主义的包袱。他们同时也认为,将道德批判作为民粹主义的一种特性,容易把对精英势力的合理反对力量看作失去理性的暴民。

很多反对民粹主义弱意识形态定义的学者都受一对左派政治哲学家夫妇的影响:在威斯敏斯特大学任教的比利时学者尚塔尔·墨菲(Chantal Mouffe)和她过世的丈夫——阿根廷学者恩斯特·拉克劳(Ernesto Laclau)。他们都直接影响了新近的欧洲左派民粹主义运动,包括希腊的Syriza、西班牙的“我们可以”党、法国的让-吕克·梅朗雄(Jean-Luc Mélenchon)领导的“不屈的法国”(La France Insoumise)党。

墨菲和拉克劳对于马克思主义和民粹主义的研究——有些是合著、有些是分开发表——十分厚重,有时候难以总结。但是他们的一个关键论点是,冲突是政治生活不可避免、决定性的特征。也就是说,在政治场域里,对立是自然的、不可避免的,没有永久存在的共识,而“我们”和“他们”的对立永远存在。

墨菲强调,“政治问题不只是有待专家解决的技术问题。像样的政治问题永远都包含抉择,要求我们在冲突的选项之中作出决定。”这种对冲突的强调让民主生活看起来比主流的自由民主主义要激进得多,但是墨菲和拉克劳认为,只有这样才能更精准地描述实际的政治逻辑。

在这样的情况下,任何既有的社会政治秩序(或者如墨菲和拉克劳借用意大利马克思主义哲学家、政治家葛兰西说的“霸权”)都可能遭到挑战。任何现存状态,无论当下多么稳固,永远都会受到一种试图替代它的运动的挑战。换句话说,政治改变是反对现有秩序的要求的结果,必须通过运动融合起来达成——而这种运动往往看起来是民粹主义的。

当我的要求、你的要求、我们邻居的要求在这种运动中融合在一起,我们就可能成为一个新的政治上的“我们”的基础:我们以“人民”之名要求改变现有的权力结构。这样的运动成功后,又会产生新的霸权、新的基础,再次受到新的挑战。

在这种角度下,民粹主义只是实际政治的另一表述:为了人民(“我们”)共同创造、生活、我们的不满意相互勾连、谁该为现状买单(“他们”)以及如何带来改变。

但是从现状中获益的人不愿意改变,因此他们会支持一些效率较低的群体决策的方式:比如作为目的本身的两党共识;拔高所谓的“理性的”专家的地位而非热情冲动的党派信徒;避免意识形态冲突而倾向于“实际可行的”(what works)的政策或者自由主义机制调停的“第三种道路”(Third Way)中间派。这些被墨菲称为“非政治”(non-politics)的方式也许在一段时间内占优势,例如20世纪末90年代到21世纪前10年的英美政治。但是没有什么事情可以永恒,尤其是越来越多的人感到政客让他们的生活日益动荡不安。这时候,实际政治或者说民粹政治就会转身回来。

在墨菲和拉克劳看来,左翼和右翼民粹运动唯一的内在联系在于它们都承认民主的一个基础事实:民主是关于默认的政治上的“我们”的定义、再定义的永恒抗争,没有任何一个定义可以一直存在。他们声称,目标不是温和的共识,而是“竞争的多元主义”(agonistic pluralism):这种状态下,对立和不同应该被视为常态,人们保有激烈争辩的能力,但又不妖魔化对方或者走入战争。

近些年来,墨菲论证道,不远的将来的政治问题不是如何打击民粹主义,而是你想成为何种民粹主义者。你想和谁在同一阵营(用墨菲的话来说就是“统一战线”,chain of equivalence),你反对谁(谁造成了问题,如何造成了这些问题),你要采取怎样的立场。民粹主义不是问题:相反,左翼民粹主义是解决问题之道。

不是所有受墨菲和拉克劳启发的学者都会采取如此激进的立场,在严谨的学术讨论(发表的学术论文)上尤其如此。但是他们的想法很明显受到这样一种感觉的驱动:即“民粹主义”的真正威胁在于,我们对该词的紧张会阻止新的政治的可能性,阻止对现状的新挑战的产生。他们也认为,对左翼民粹主义的恐惧可能会导致右翼民粹主义的胜利。

这些学者倾向于没有意识形态成分的定义,哪怕是穆德所说的弱意识形态。对他们来说,即使穆德的定义承认了民粹主义在意识形态上的可转移性/可移植性(portability),它仍然被一种轻蔑的暗示所污染——迫使参与关于民粹主义讨论的人们在“支持”或者“反对”民粹主义上站队。如果没有内在的意识形态成分,民粹主义就难以在本质上被定义为好或者坏。耶鲁大学政治学者帕里斯·阿斯蓝尼迪斯(Paris Aslanidis)把民粹主义称为一种“话语”(discourse),认为它是一种讨论政治的方式,而非一系列信条,而民粹主义是在“人民主权至上”(supremacy of popular sovereignty)的话语体系里讨论政治。

澳大利亚天主教大学高级讲师本杰明·墨非特(Benjamin Moffitt)把民粹主义称为一种“政治风格”(political style),它的存在“对任何政治计划的实际民主内容所言甚少”。在这样的定义下,关键问题不是某个政治人物或者群体是否是民粹主义者,而是他们是否在“实践民粹主义”,以及其实践的方式和影响。

当然,这些争论不是真的关于“弱意识形态”和“话语”之间的差别,而是关于“民粹主义”是否总是一个污蔑性的称谓,以及民粹主义的定义是否能够与这一概念所带的轻蔑性含义脱钩。这些争论的最终目的是探求哪些政治形式有问题、为什么有问题。

如今在西方关于民粹主义的讨论,受到了20世纪八九十年代欧洲出现的极右翼政党的影响,比如奥地利自由党(Austrian Freedom party)、丹麦人民党(DanishPeople's party)和法国国民阵线(French National Front)。人们对这些政党的了解首先是,它们公开地拥护本土主义、种族主义。它们讨论国家的“真正”公民、执迷于国家、种族“纯洁性”(purity)的议题、妖魔化移民和少数族群。许多党派领导人与反犹主义的关系暧昧不明,他们在选举中取得成功的时候,欧洲极右翼暴力也在回潮,比如1991年发生在德国东部霍耶斯韦达市(Hoyerswerda)对移民工人和寻求避难者的袭击。

当记者和政客开始把这些党派和支持者称为“民粹主义”时,这个词表达了对当时问题的警惕,但同时又是一种委婉的说法,对这些问题的实际特点加以遮掩。这对害怕被认为不够政治中立的媒体记者尤其有用。民粹主义当然不是一个赞美的词语,但比“极右”、“激进左派”听起来要好得多。这个词传达的是一种落后感:即,幼稚又无能为力,无法把自己的政治倾向置于真正的政治领域中,从而去参与复杂的理性谈判和妥协。那时的民粹主义混合了不成熟、情感上的怨憎、不宽容等特点,被广泛认为威胁了二战后的欧洲民主。

某种程度上,穆德提出的弱意识形态的民粹主义逐步摧毁了这一观点,让民粹主义与极右翼内涵分开,也对过去经常与之相伴的别的主义的捆绑提出警惕。

实际上,穆德和其他很多使用意识形态定义民粹主义的学者曾多次表示,特朗普或者英国脱欧不应首先被看做民粹主义现象。虽然特朗普和英国脱欧派确实使用了很多民粹主义的说辞,但是对他们的大多数支持不是来自于民粹主义的核心理念,而是其它的意识形态因素。《剑桥词典》将“民粹主义”选作2017年的“年度之词”后,穆德在《卫报》专栏发表文章,批判这一决定。他讽刺道,“它成为年度之词,主要是因为定义不当、使用错误。”对于荷兰、法国、德国和奥地利的激进右翼政党在整个欧洲引起的警惕,穆德写道,“民粹主义从属于本土主义,在当代欧洲和美国政治中,它顶多是更糟糕的本土主义的遮羞布。”

但是,弱意识形态的定义,的确是将民粹主义作为对自由民主制的多数主义的威胁。这让遵循民粹主义弱意识形态定义的学者与墨菲-拉克劳一派的学者分为两路,争论不停。

在这种语境下,自由民主制与当代政治的左右分野几乎毫无关系,而是指政府应该通过不会轻易被政治多数推翻、信奉法治和公民权利的体制来平衡从未完全实现的人民主权理想,从而协助多元共存。在这种情况下,穆德在他的论文中写道,自由民主主义“因此只是部分民主的”。如今,大多数人谈到民主时就等同于自由民主制。因此,在大多数政治讨论中,如果被认为是自由民主的威胁,就是一个十分负面的评价。

由于作为意识形态定义的民粹主义包含了对享有绝对主权的“人民”的道德化概念——“人民”的意见被认为是全体一致的,民粹运动与自由民主中的自由一面存在冲突就在所难免了。

如果“真正的”人民对政治生活中最关键的事情想法一致,那对那些存在异议的少数群体的保护就会看上去多余甚至不道德。对于民粹主义者,这些少数群体只是腐败的精英筑起的又一道墙,以阻止交权于民。独立的法官或监管者、以及政府机构的相互制衡也是如此,尤其是如果这些看起来是为了阻挠民粹主义领导者的计划。这样,自由民主的基本元素成为了民粹主义之火的导线和燃料。

任何认真研究民粹主义的人——即使是那些反民粹运动中的机会主义者——都不会否认民粹运动确实能对现状、对精英阶层中的反民主势力提出合理批评。很多人与墨西哥政治学者本杰明·阿蒂提(Benjamin Arditi)的看法相似。阿蒂提把民粹主义比作民主派对上的醉酒客人,不尊重社交礼仪、揭露出房间里其他人合谋忽略的失意和虚伪。在穆德与智利政治学者克里斯陀福·凯特瓦瑟(Cristóbal Kaltwasser)合著的《民粹主义简介》(Populism: AVery Short Introduction)一书中,他们将当代民粹主义描述为“对不民主的自由主义的非自由民主式的回应”(illiberal democratic response to an undemocratic liberalism),也就是说,这一回应“问对了问题,但给错了答案”。

但如果阅读左派批评家的著述,你会发现,似乎对左派而言,这些都是做无用功。因为尽管有细微差别和约束克制,民粹主义仍然被视为在本质上危险的。而由于民粹主义主要是作为侮辱性的话语出现在主流讨论里——出现在视左右派皆祸害的政客和批评家嘴里,这些左派批评家就更为不幸了。

这些圈子里的恐惧在于,任何对民粹主义的负面说法——无论多么有所保留、只停留在分析层面,都只会为那些最初使政治陷入空洞、不民主的困境的人送上更多弹药。在这种情况下,把民粹主义置于自由民主主义的对立面,只是加强了民粹主义和暴民心理之间的关联,激起个人权利总会被群体身份认同践踏的恐惧。

这一阵营的有些学者认为我们应该少谈论民粹主义,多讨论中间路线的“反民粹主义”。意大利社会学家马可·伊拉莫(Marco d'Eramo)2013年在期刊《新左翼评论》(New Left Review)发表文章写道,“就如自己出轨的夫妻最怀疑他们的另一半,对民主迫害最大的人最易捕捉周围对民主的威胁。所以对民粹主义的喧嚷实际透露出一种不安感,像是要赶紧杀绝。”

在这场辩论中,双方都很容易不予理会对方,或者坚称对方说的“民粹主义”根本不是民粹主义,只是有点像民粹主义。但是如果这样,就会忽略掉他们的共同之处,以及他们对当前政治的判断。

1967年,全球各地的政治学者在伦敦政治经济学院参加民粹主义研究史上的首场学术会议,他们不知道该讨论什么。民粹主义一词来自于“田园民粹主义者”(prairie populists),也就是1890年代支持对资本主义实行更多管制的美国农民。但在从19世纪末到20世纪60年代的这几十年里,这一词语被用于全世界的各种现象,从美国的麦卡锡主义到拉丁美洲魅力四溢的领袖。最后,伦敦政治经济学院的那场学术会议没有厘清问题。会议报告总结道,“民粹主义的重要性不可否认,但是没人明白那是什么。”

半个世纪后,关于民粹主义的研究有了一些进展。学者现在认为,民粹主义是一种意识形态上可转移的、将政治看作“人民”和“精英”对立的方式。但这一定义也提出了更多问题:民粹主义语境下的“人民”是不是内在被定义为对多元共存有威胁?或者,“人民”是不是一个虽有必要、但可以轻易改变的概念——只是实践政治的一个群体?

但是无论民粹主义是什么,它不是一种化学物质:科学家无法找出它的精确、客观的组成成分。民粹主义只是我们看待政治的一面镜子——还有别的很多镜子——它也包括民粹主义者的定义和影响。

若不是因为人们对政治现状的缺点有着某些普遍共识——闪亮的理想化的平等、我们所谓的民主体制下的响应型政府(responsive government)与肮脏现实之间有着巨大鸿沟——民粹主义的问题本不会显得如此迫切。整个政治光谱上都有人认为“人民”被当前政治糟糕对待,而这样的看法也不是没有理由。

但是解决办法是什么?采取意识形态定义的研究者中,有些人不愿提出解答,声称他们只是试图定义和衡量民粹主义,而不采取立场。有些人则承认,在民粹主义这一问题上,不存在只提供描述而不下判断的选项。他们认为,现在应该说服公民重新拥抱自由民主及其制度体系。

但是,如今在这一阵营里有广泛共识——即使左派的批评者不那么承认:不能只是坚称现有的自由民主没有替代品了。穆德2017年在《卫报》写道,对民粹主义的回应不只需要“反民粹主义的运动”,而是需要“回归意识形态政治”。即使那些想要使某些议题“去政治化”(depoliticised)的自由派——从民主领域去除,交给专家讨论——也需要至少重申他们的主张。政治就是这样:没有什么东西可以永远去政治化。

稍微偏离一点看,这有点像拉克劳-墨菲的主张,“左右之外”没有别的空间,也无法把政治上关于集体命运的决策置于政治之外。可以这么说,自由民主的捍卫者需要重新建构一个民主的“我们”或者“人民”,来保护自由体制和程序,应对那些乐意看到这些定义被抛弃的激进右翼政党。

因此,对左派的人来说,挑战就在于厘清他们的长期目标和自由主义理想之间的关系。一直以来都有批评家说自由民主是虚假民主:这些普遍原则只是听起来好听,实际上是使资本主义剥削和不平等正常化的障眼法。

其他一些学者,包括墨菲在内,将20世纪六七十年代的欧洲社会民主主义之类的体制视为未来的前提——也就是迫使自由民主兑现对平等的承诺的“激进民主”(radical democracy)的前提。然而,即使是墨菲,对复兴那样的民主前景也不那么乐观了。她在两年前写道,“1985年,我们说‘我们要把民主激进化’,但现在我们首先需要修复民主本身,才能谈及激进化,任务艰难得多。”但实际上怎么做也尚无定论。

媒体对民粹主义的讨论几乎总是看起来像是对边缘的探讨:外来的“正常”或“理性”政治对现状平衡的威胁。但是学术讨论表明这是一种落后的观点:民粹主义是民主所固有的,尤其是我们如今在西方看到的民主更是如此。在民主的美好承诺和其无法完全实现并永久保存之间的缝隙或鸿沟里,民粹主义找到了存活的土壤。

因此,民粹主义的真正问题是我们想要什么样的民主,我们也永远无法停止对其讨论。对民粹主义的焦虑,有时候可能是那些不愿改变现状的人的幌子,但同时也来自于这样一种洞察:我们永远无法知道民主将带领我们向何处去。

本文作者Peter C Baker是一位自由撰稿人,《太平洋标准》杂志特约编辑。

(翻译:邱小璐)

……………………

| ᐕ)⁾⁾ 更多精彩内容与互动分享,请关注微信公众号“界面文化”(ID:BooksAndFun)和界面文化新浪微博。