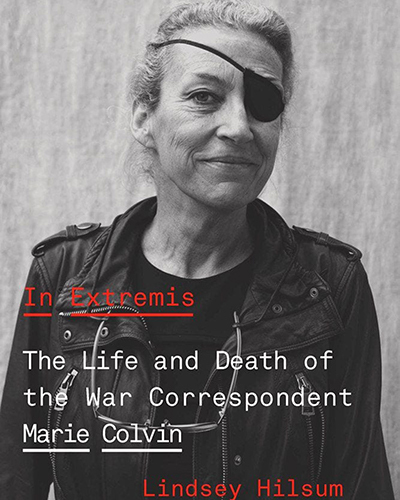

三十余年里,战地记者玛丽·科尔文用生命记录了战争带来的痛楚。

图片来源:AP/Sunday Times

2011年秋天在利比亚执行一项短期任务时,我在黎波里的丽笙酒店(Radisson hotel)瞥见了驻外记者玛丽·科尔文(Marie Colvin)。首先让我注意到她的是蒙在她左眼上的黑色眼罩,但让我停下来的却不仅仅是那块眼罩。就在上个月,叛军从利比亚最高领导人穆阿迈尔·卡扎菲的军队手中夺回了首都黎波里,新闻记者将酒店变成了媒体中心。报道设备将酒店堵得水泄不通,记者和工作人员从一个房间穿梭到另一个房间,写快讯、出镜直播。那样一种肾上腺素涌动的气氛,对科尔文来说却像是她的主战场,她属于那里。

三十多年的时间,科尔文报道了我们这个时代所有的大型战争——阿富汗、中东、伊拉克、黎巴嫩、波斯尼亚、斯里兰卡、利比亚、车臣。战场是科尔文的家,她也知道为此要付出怎样的代价:生理上的疼痛,以及用生命记录人类痛苦随之带来的自身人际关系的破碎。我遇见她之后5个月,科尔文葬身于利比亚霍姆斯市的炮火中。她的家人及记者朋友称,对她的攻击是叙利亚军队设计好的。

在一场为纪念在战区牺牲的记者、工作人员的讲话中,科尔文曾说:“许多人都曾问过自己,或者请在此刻问问自己,作为战地记者,我们所失去的、承受的值得吗?我们真的能改变什么吗?在我受伤的时候,我也曾问过自己这个问题。事实上,有一篇文章的标题就是《玛丽·科尔文这一次是否走得太远了?》,我当时的答案,正如我此刻的答案一样,牺牲值得。”

由英国电视台第4频道的国际编辑琳赛·希尔森(Lindsey Hilsum)执笔,捕捉科尔文一生所面临的冲突与困境的感人传记——《危急关头》(In Extremis),并非是一本吹捧偶像之作。书中,科尔文是一位守纪律的记者,却常常错过截稿期;她有着无畏的勇气,却也饱受个人无安全感的折磨;她受到同行业记者的尊敬,却每每在任务结束后,独自灌酒至烂醉。

希尔森本人曾在中东、前苏联及非洲的战乱地带做过报道,她自身的经历为这本传记增添了说服力。“我了解科尔文,就像你很容易了解那些同你分享冒险经历、生还后兴奋的人一样,”希尔森写道,“当炸弹就在你待过的地方爆炸,或者当它击中路边离你仅几码远或仅有几分钟路程的空建筑时。”

为完成对科尔文的刻画,希尔森做了大量的前期准备工作。她找到了科尔文为《星期日泰晤士报》写的文章,其他记者同科尔文的邮件、传真和采访,记者为科尔文写的书。希尔森还采访了100多位认识或同科尔文有过交集的人,最重要的是,她翻阅了科尔文从1969年,即13岁起就开始保存的300多本日记,这些日记一直延续到2012年1月,离科尔文遇难仅1个月时间。

这些日记保留了科尔文的报道笔记,还掺杂有她自身的经历感受。希尔森试图解答一个问题:驱使科尔文工作、生活的事实和情感是什么?她发现对科尔文来说,工作和生活之间并没有一条明确的界线。“如果你独身前往战场,同当地的人们吃一样的、喝一样的,睡觉也在一起,”科尔文曾写道,“那么你们彼此间也就没那么多不同了。”

她没有在日记中记录自己,希尔森说,“但是她的新闻就是她自身经历的印照。”

在她还是一个小女孩的时候,科尔文就“热衷于寻找原因”,希尔森写道。她在纽约皇后区出生,在长岛蚝湾长大,来自一个饰有“蕾丝窗帘”的爱尔兰人美国家庭,家中还有其他4个孩子。郊区生活是科尔文最不感兴趣的,她的父母关心社会,抗议越战。科尔文的母亲是一名老师,她的父亲比尔是一位高中英文老师,梦想成为新闻记者。比尔50岁时患癌症去世了,当时科尔文21岁,深受打击。这件事让她明白,正如她在日记中所写:“生命太短暂了。”

“有太多我想让他看到的,我想向他证明自己,”她写道,“不知为何,他过去是,现在也还是我生命的准则。我所做的一切不过是为了让他能感到骄傲。”

希尔森认为比尔的死对科尔文来说是一个转折点:“她意识到自己不仅仅是想成为一名记者,她必须成为记者。”

在耶鲁,一门由普利策奖得主约翰·赫西(John Hersey)教授的非虚构写作课程改变了科尔文。《广岛》(Hiroshima)——赫西最为著名的作品之一,以非虚构手法记录了这座被原子弹毁灭的城市——最早刊登在《纽约客》上,该作以令人震撼的细节刻画了原子弹投下当天六个人在这座城市的残酷生活。

在担任合众国际社巴黎分社社长、《星期日泰晤士报》的明星记者许多年后,科尔文回忆说:“似乎我所写的总是身处危急关头时刻的人性,将其推向无法承受之境,对我来说,告诉人们战场上真正发生了什么这一点很重要。”

对那些发起战争的强权人物,科尔文也做了记录,她给我们提供了关于卡扎菲最早、也极为独特的报道。希尔森在书中描写了科尔文与卡扎菲见面的荒谬之处。“她(科尔文)注意到卡扎菲身上有法国古龙水的味道。采访的最后,卡扎菲表示有能力在世界范围内袭击美国目标,并且将美国和利比亚之间的冲突描述为十字军圣战。他将手放在她的大腿上,问两人是否还能再见面,就好像这次访谈只是一场约会。‘那不如你给我打电话吧。’科尔文回答道。”

科尔文的个人生活也像战争区一样。她结过两次婚,两任丈夫都对她不忠。她还有好几段长时期的婚外情,一夜情对她来说不算什么。她流过产,并且无法再生育小孩。她的母亲对科尔文的一位追求者说:“我的女儿不属于结婚那种类型。”

战场令人反感,却也吸引人前往。战场没有休息的时间,在那里报道新闻需要无穷的激情。人在战争中的情感更加强烈,对有些战地记者来说,它成了一种瘾,能摧毁婚姻。在描述科尔文与第二任丈夫璜·卡洛斯·古木齐奥(Juan Carlos Gumucio)的关系时,希尔森写道:“他们的爱受到战争的滋养,因接近死亡而热爱生活。”科尔文知道自己饱受折磨:“我生命中的这种坚硬到底是什么?它错了吗?”她在日记中发问。“我如此想要去爱。但是一旦独自陷入爱中,我又觉得孤独。我想要他的陪伴,可我又讨厌这种感觉。在爱情中,他陪着我,这令我窒息。每当爱情达到高峰,我就想要离开。”

科尔文用酒精麻醉恐惧,伴随每一场战争,每一个情人,她对酒精的依赖日益严重。“没有人理应感到害怕——如果你曾去过最恐怖的地方,不要讲这段经历,”她在一次采访中说道,“我们的救助体系是,你去一个酒吧,在那里喝醉,然后说上一些黑色笑话。”

《危急关头》记录了科尔文身陷抑郁症的过程。她最后被诊断患有PTSD(创伤后应激障碍),有些治疗确实起到了效果,但科尔文从未治疗自己的酒瘾。希尔森在书中生动解释道:“她(科尔文)无法让曾经目睹的消失,而她的同事担心她正逐渐失去远离恐惧的能力。”

令人难过的反讽之处在于,科尔文的编辑认为,正是科尔文以牺牲自身生命为代价换取的这种充满激情与张力的报道风格,提升了报纸销量。在距她遇难8年前,《星期日泰晤士报》的执行编辑建议科尔文别再做战地记者了,回伦敦写专栏。那时,她开始看心理医师,似乎一切都在好转。但是她再一次被焦虑与自我怀疑吞噬,又开始喝酒,并再度回到战场——阿富汗、利比亚、叙利亚。

在斯里兰卡报道泰米尔之虎组织的撤退之战中,科尔文受伤了。《危急关头》援引了她在《星期日泰晤士报》所写的关于这样一个恐怖时刻的片段,当时一个士兵对着她开火。“就在我们穿越最后一片黑暗地带,朝着前方的丛林线奔跑时,寂静被打破了,在我们右方约莫100码处响起了雷霆般的自动武器开火的声音。我俯下身,肚皮贴着地面,开始爬行,以寻求掩护。好几分钟,突然有一个人趴在我身上往前爬,是保护还是恐慌,我不知道。然后又剩下我一个人在杂草中前行……半英里开外的路对面,枪声四起。接着,巡逻队出来了,我听见士兵在路边说笑。其中一位举起自动武器开始射击,炮火击倒了我前方的杂草,我被包裹在绿色的炮火中。如果当时我不叫喊的话,他们就会发现我并向我开枪。我于是大喊:‘记者!记者!美国人!美国记者!’”

叛军发射了一枚火箭推进式手榴弹,科尔文险些因胸部受伤丢了性命,飞溅的弹片击中了她的眼睛。叛军把她送往医院,医生救了她,但却无法保住她的眼睛。

在一次演讲中,科尔文曾说:“我们总是要问自己,为报道故事所冒的风险究竟值不值得。它是勇气,还是在逞能?”

阅读这本书令人难受。我想起了科尔文,也想起那些同我一起工作过的战地记者。每一次,在结束了战场上的短期任务后,我总是会回家。而对他们来说,战争中的混乱、痛苦和恐惧总是牵引他们再度回到战场。

我还是不怎么明白,战争的吸引力究竟在哪里?但是科尔文却看得很清楚:

“战争报道在本质上还是一样的——总得有人去战场,亲眼目睹所发生的一切。不去战场,不去看人们被开枪射击,或者自己被人射击,你是无法获得信息的。真正的难处在于对人性持有足够的信任,相信不管是政府、军队还是街上的人,当战火触及报纸、网站或者电视屏幕时,他们还是会心存畏惧。我们也确实有这样的信念,因为我们相信战地记者很重要。”

本文作者Jill Dougherty是华盛顿伍德罗·威尔逊国际学者中心的全球研究员,曾任CNN驻莫斯科总编辑。

(翻译:朱瑾东)

……………………

| ᐕ)⁾⁾ 更多精彩内容与互动分享,请关注微信公众号“界面文化”(ID:BooksAndFun)和界面文化新浪微博。