在怀孕后,女性的身体从私人身体变为了一个被持续监视、被规训的公共场所。更吊诡的是,与这一身体公共化过程同时发生的,却是社会角色意义上的女性从公共领域逐渐被迫退居到私人领域。

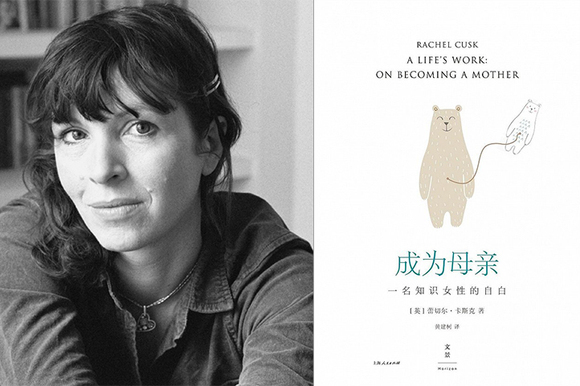

2001年,在34岁时,英国作家蕾切尔·卡斯克(Rachel Cusk)第一次成为一位母亲。好运(或者说厄运,对于蕾切尔而言)总是接踵而至。在大女儿艾伯丁出生六个月后,蕾切尔发现自己再次怀孕。“此时我重回围城,就像某个逃犯被捕,只能闷闷不乐地接受现实。”蕾切尔很快就再次感受到了做母亲那种既奇怪又真实的体验。在怀二女儿杰西以及她出生的头几个月内,她赶在这种感受再度消失前,写下了一本名为《成为母亲:一名知识女性的自白》的书。

如果你试图将这本书视为一本充满爱与关切的育儿指南,又或者是一位新手妈妈在初次和再次获得母亲身份时那种好奇、欣喜、憧憬与期待,那么你恐怕要失望了。因为这本书与上述种种相去甚远。恰恰相反,它字里行间充满了初为人母的挣扎、矛盾、痛苦与困惑。这包括在怀孕后一位女性身体和精神上的变化,这些具身体验让蕾切尔意识到,自己的身体正在从私人身体变为被持续监视、被规训的公共场所。更吊诡的是,与这一身体公共化过程同时发生的,却是社会角色意义上的女性从公共领域逐渐被迫退居到私人领域。原本那种温馨的家庭生活瞬间被击碎,家着实成为了一个战场,成为夫妻二人的博弈之地,而这种斗争通常都以女性投降和屈服告终。成为母亲究竟意味着什么?这本关于母职的“爱与黑暗”之书,又揭示了何种母职文化?在这种占据主导地位的母职文化背后,存在着哪些值得我们警醒和反思的问题?

在题为《妈妈宝宝》的一章中,蕾切尔第一次提及“妈妈宝宝”这个术语。她在某处读到,将母亲和新生儿视为两个独立的存在是不合适的,“他们为一个整体,一个复合生物,最好将其称为‘妈妈-与-宝宝’,或许也可以称其为‘妈妈宝宝’。”妈妈宝宝是一个完全可持续的部件。宝宝一出生便具备吮吸功能,而与此同时,妈妈在怀孕期间,也接到了“用法变更”的通知。她的乳房被征用并排毒,腺体和组织都开始工作。等到宝宝出生,“乳房就像两个启动了红色预警的弹头。宝宝一吮吸,这台机器便突然活跃起来;乳汁神奇地产了出来。”

蕾切尔回忆起自己刚被从手术室推出来的瞬间,助产士问她:“你想不想试试喂她奶吃?”她的女儿被裹在毛毯里,递到蕾切尔手中。接过女儿的一刻,她意识到了自我的割裂,“这人是我,但又不受困于我的身体。她看起来像是某种殖民地。”蕾切尔作为一位女性的自我意识和作为一位母亲的自我意识此时开始缠斗,但前者很快败下阵来,她开始给孩子喂奶,虽然她并不觉得喂奶这件事自然而然。相反,她感到突兀,“仿佛有人在大庭广众之下吸我的乳房。”“她很会吸奶,”女儿得到助产士的赞扬,但蕾切尔却陷入了自顾自的想象:“眼前这个事实源自她出生前的一场阴谋,在这场阴谋中,我的身体被指定为集合点。奶会在乳房里。助产士会发信号。每三小时你必须取一次奶,否则就没了。”

从医院回到家后,乳汁自发从蕾切尔的乳房溢出,打湿了她的衣服。“疼痛如同小匕首一般刺痛了我的身体。我不安地与自己,与那个曾经的我同居。”怀孕与生产之后,蕾切尔心中的那个从前的、独立存在的、不与他人发生联结的身体不复存在,取而代之的是一个以婴儿为中心的、一切为婴儿服务的身体,这其中包括她的乳房。从产房中刚被推出的那个瞬间起,她的乳房便不仅仅是她的个人所有物,她成为了婴儿口中的奶嘴,可以在任何时刻、任何场合被展示、被观摩。“我不在乎自己,我说。我没有主体性。”蕾切尔发出了这样的感叹。

不仅仅是乳房,这种观摩蔓延到了整个身体。在怀孕之后,蕾切尔曾去比利牛斯山徒步旅行。那是一次令人不安的经历,她“背部着地,垂直落在了山坡上……皮肤火辣辣。我开始像石头一样蹦蹦跳跳,在空中翻滚……我的胳膊流着血,失去了知觉。”回家后,她卧床两周,再次下床时,她形容自己成了一个茧。这个比喻不仅指向她被困在床上的两周,更指向她孕育着另一个生命的身体。这个身体受控于医院的超声科医生,也受控于她在医院收到的一系列小册子,它们涉及膳食、针灸、瑜伽、产前培训班、父母培训班、催眠术以及水中分娩等内容。面对这些浩如烟海的信息,她感叹道:“现代怀孕受控于某种宣传方式、标志及语言都属于同一种类的体制,令人惊叹……我的性别已然成为一个精心布置、很早前便已布下的微型陷阱,我无意间走入其中,如今已经无法逃离。我身上仿佛被怀孕打上了电子标签。我带有女人味儿的一举一动正受到密切监控。”

到了冬天,望着自己“小山似不断隆起的腹部”,蕾切尔对于自己的处境感到持续的绝望。让她恼火的,不只是禁欲,也不是身体的极端变化和随之而来的奇怪疼痛,亦不是无力感和在别人眼中以及设想的脆弱,而是“我的隐私为大众所知,仿佛我家的门敞开着,陌生人在屋里翻来查去。又仿佛我被逮捕或被要求交代情况,被税务稽查员召唤,被隔离,被搜身。我不再自在地生活,而是处在某种奇异的奉献中。怀孕的这几个月里,我放弃了独处的状态,变成了一座桥,一条连接线,一种媒介”。她读到了一则关于一些女子因伤害自己的胎儿而受到起诉的新闻,她诧异,想知道为何会这样:“身体怎么就变成了像电话亭那样的公共空间呢?”她觉得,肚子里的孩子,如同安插在身体里的一个间谍。蕾切尔写道,“我确信,给人压力、让人感到警惕的并非宝宝,而是宝宝对于他人的意义,或者这个世界的主人翁意识,它总把对事物的所有权挂在嘴边。”

在意识到自己的身体被征用,成为了他人的容身之所和需要被密切监视的公共空间后,蕾切尔也沮丧地发现了一个吊诡的反向运动:就社会角色层面而言,在怀孕和成为母亲之后,女性逐渐从公共领域退居家中,“做母亲时,女性放弃了自己的公众价值,以换取一系列私人意义。”

母职和蕾切尔扮演的其他社会角色(比如作家)是完全不兼容的。她发现,要做一名好母亲,自己必须不接电话,不顾之前的安排。而想要做好自己,则必须任凭孩子哭闹。“为了思考其他事情,我必须忘掉她、成功扮演一种角色意味着演砸另一个。”

伴随公共角色丧失而来的,是育儿导致的家庭内部的性别不平等。在大女儿艾伯丁出生的头六个月,蕾切尔在家照顾孩子,她当时的伴侣则继续上班。蕾切尔认为这段在家带孩子的经历向她揭示了一件此前她从未认真考虑过的事情:孩子出生后,母亲和父亲的生活轨迹开始变得截然不同;两人之前地位基本平等,如今却处在了某种彻底敌对的关系之中……“在我看来,孩子父亲和母亲的生活从最开始便相互对立,此后,男性的统治地位必然愈发牢固:父亲逐渐得到了外界、金钱、权威和名望的保护,而母亲的职权范围则扩展到整个家庭领域。”

这并非个例。在全球畅销小说“那不勒斯四部曲”的第三部《离开的,留下的》中,步入中年的莱农迎来了和丈夫彼得罗的第一个孩子。与之相伴的,是二人关系的紧张,以及彼得罗暴露出的在育儿和照料家庭方面作为男性的那种事不关己的冷漠——即便他是一位接受过高等教育的知识分子。

在孩子出生后不久,莱农和彼得罗就照料孩子爆发过一次争吵。彼得罗习惯在夜间学习,因此莱农尝试将女儿交给彼得罗照料。中途她被孩子的哭声吵醒,过了一会儿发现哭声并没有停下来。她于是起身查看,发现彼得罗将孩子的摇篮搬到书房,他“在那里埋头工作,就好像聋了一样”,对哭得撕心裂肺的孩子视若无睹。莱农见状,失去了控制力,用方言狠狠地骂他。彼得罗却表现得异常冷漠,让她带着孩子的摇篮,一起从书房出去。从此以后,莱农再也没有请求过彼得罗的帮忙。

再后来,彼得罗的母亲来帮忙,莱农把家里的事情交给婆婆处理之后,轻松了不少。几天之后,婆婆找来了一位二十出头的姑娘帮忙打扫卫生,买东西和做饭。丈夫彼得罗发现之后,表现得非常不耐烦。

“我不想家里有奴隶。”彼得罗说。

“她不是奴隶,我们付工资给她。”彼得罗的母亲回答。

“那你觉得,我应该当奴隶?”莱农忍不住问了一句。

“你当母亲,而不是当奴隶。”

“我给你洗衣服,熨衣服,打扫卫生,给你做饭,给你生了孩子,我还要千辛万苦把她养大,我要崩溃了。”

“谁强迫你了,我什么时候要求过你?”彼得罗反问道。

“你当母亲,而不是当奴隶。”彼得罗这句回答充分暴露出了男性知识分子的狡黠和诡辩,仿佛通过将母亲塑造为一份神圣而伟大的天职,就可以掩盖和抹杀附着在母职背后的体力与情感劳动,以及这种日复一日的劳动为女性带来的损耗,仿佛女性天生就要成为母亲,并且在此期间放弃自己的其他社会角色,在家庭中承担更多的职责。而这些劳动,往往被划归为不计报酬的家务劳动。正如蕾切尔在书中所写,如果夫妻双方均有全职工作,母亲一方通常要承担的繁重家务和照顾孩子的责任远超她们应做的份额。因此她们必须减少自己的工作时间,应对孩子可能出现的紧急情况。对于蕾切尔和小说中的莱农来说,情况就更加糟糕——她们作家的身份以及在家工作的性质,通常被视为“理想工作”,这也意味着在育儿方面很容易遭到不平等的对待。人们会默认为,因为你在家工作,所以你一定有更多的时间和精力照料孩子。

这本关于母职的“黑暗之书”在英国甫一出版,便引发了巨大争议。似乎并不存在中间地带——人们要么热切地赞美,因为它引起了强烈的共鸣,说出了其他母亲想说却不敢说之事;要么言辞激烈地反对,有些读者甚至批评她在怀孕期间爬山,或者把孩子困在厨房里,认为她是个不称职的母亲。在接受《独立报》(The Independent)采访时,蕾切尔指出,这些糟糕的评论和指责让她更加坚信,在觉察到整个文化中令人窒息的母职文化这一点上,她是百分百正确的。这本书受到的差评恰恰反映出,时至今日,人们仍然处在一种占据主流地位的母职文化中。母亲被塑造为温柔善良体贴的、毫无抱怨的、尽职尽责的,而一旦她们有所反抗——甚至都不是反抗,而仅仅是通过文字记录下成为母亲道路上那些令人窒息的黑暗瞬间,都是不被允许的。这成为了一位母亲不爱孩子的铁证。

恰恰是因为这种激烈反应的存在,这本书的出版才显得更加重要与可贵。通过揭示女性在成为母亲道路上遇到的种种阻力和困难,蕾切尔其实是在告诉我们,通往母职的道路被过度理想化了,被包装成了神圣的(赋予一个人生命)、具有自我转变功能的(成为母亲意味着从女孩到一个真正的女人)、开启人生新大门和进入人生新阶段的过程。但其中包含的艰辛——从怀胎十月到产后恢复,从微观层面的心理波动、产前产后抑郁,到与原先的社会角色逐步剥离,以及此后再度融入时经历的重重困难——却鲜有人提及,也不允许被提及。这些艰难困苦往往被自然化(naturalized),仿佛因为它们是成为母亲这个过程中必不可少的一部分,女性就理所应当承受并且毫无怨言。

时隔十八年,这本书的中文版与中国读者见面。这无疑是重要的。2018年8月,陕西榆林一位产妇从五楼分娩中心坠下,此前她因无法忍受疼痛而多次瘫软在地。在无痛分娩在国内推行的第10年,多数人仍对此项技术抱有诸多偏见和误解,并认为忍受疼痛是女性成为一个合格母亲的第一步。而就在本月8日,微博上一位知名博主“顾硬硬”还发表言论称,相关法律法规应该把入职不足两年就怀孕的女性列入黑名单。如此一来,便可以避免想回归家庭的女性占企业的便宜,同时也可避免真心想在职场打拼的女性帮前者背黑锅。

从怀孕到分娩,从生殖到养育,整个中国社会对于母亲以及母职仍然怀抱着过高的期待和过度的憧憬。一旦子宫中植入另一个新的生命,作为女性身体本身的价值就退居二线,身体开始沦为生育工具,个体的欲望、情感、痛苦甚至挣扎在新生命面前都微不足道。随着女性的生育职能逐步明晰,她们原本的工作与事业也被默认为不再重要。父职的极端缺席也让很多母亲经历着“丧偶式育儿”,职场和母职兼顾,对于女性而言基本上是一个不可能完成的任务。

正如蕾切尔在书中所言:“事实上,没有言语可以表达从女人或男人变为母亲或父亲所经历的变化有多么巨大;由于缺乏明确声明,这一话题充斥着妄想与幻想、误解、夸张与低估,从人类会话的总体趋势中分离出来,于是为人父母这件事并非一种转型,而是一种叛逃,一种政治行为。”

……………………

| ᐕ)⁾⁾ 更多精彩内容与互动分享,请关注微信公众号“界面文化”(ID:BooksAndFun)和界面文化新浪微博。