《吴歌甲集》是何时从朱自清手中散出?又是何时落到仁井田手中的?

按:吴真在文中追踪了一本朱自清藏书《吴歌甲集》东流日本的过程。在她不断追寻探访中,这本书的价值从普通的“歌谣”备课用书,逐渐“升级”,牵出中日文化交通的重要线索和文物发现,更包含了两位文化名人真挚的情谊。

文 | 吴真

(《读书》2018年11期新刊)

“没有一艘船能像一本书,把人带往远方。”狄金森的诗句固然境界开阔,然而一本书的远方,往往比作为阅读者/藏书者的“我们”更为遥远。在一本书长达数百年甚至几千年的生命历程之中,人类不过是它们的过客。这样的感触,是被东京大学“仁井田文库”的一本朱自清藏书引发的。

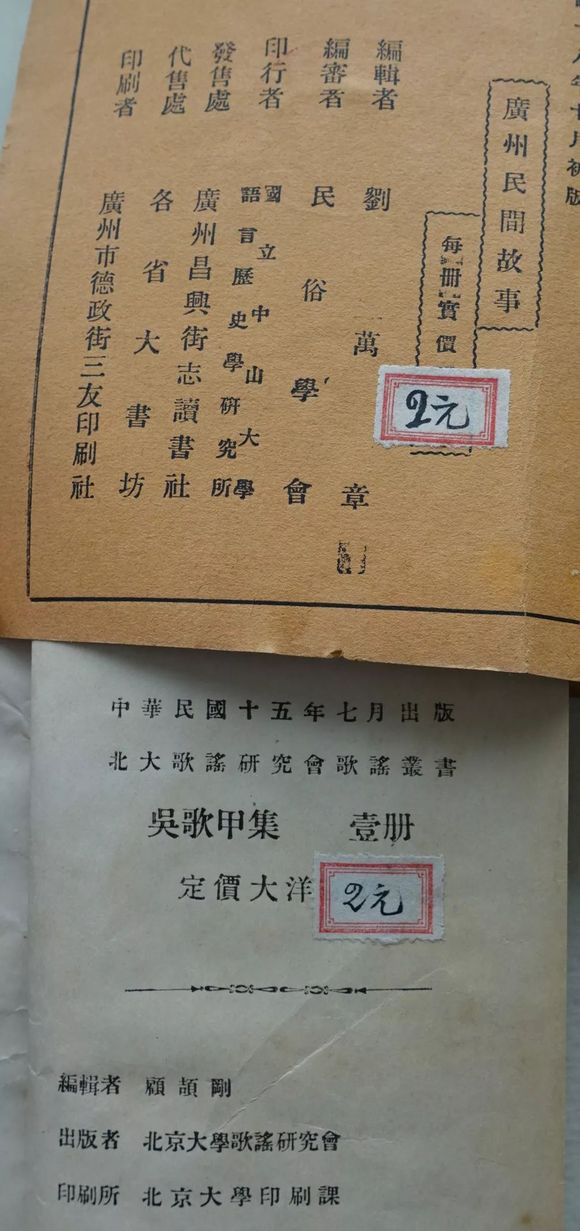

这是一本装裱过的《吴歌甲集》,北京大学歌谣研究会一九二六年出版,封面有三个模糊的毛笔字:朱自清。仁井田文库大部分的书籍除了原主人——仁井田(一九〇四至一九六六)的藏书章,并无其他过藏者留下的痕迹,因此“朱自清”三字就显然特别突兀。二〇一八年一月,笔者在东京大学意外发现此书,当时匆匆拍了书影,回国之后到处搜索朱自清签名,觉得笔迹相似。五月初,适逢清华大学举办“朱自清诞辰一百二十周年纪念展览”,笔者前往比对朱自清手迹。不得了,《吴歌甲集》上这三个字,正是朱自清亲笔签名!

朱自清去世于一九四八年八月,向无藏书散出的消息。那么,《吴歌甲集》在朱自清与仁井田两个过藏者之间,有些什么鲜为人知的故事呢?

一九二四年,顾颉刚将他在苏州等地搜集的吴方言区歌谣加以整理和注释,在北京大学《歌谣》周刊连载,反响很大。一九二六年七月,北京大学歌谣研究会趁机推出《吴歌甲集》单行本,胡适、沈兼士、俞平伯、钱玄同等名家作序。这是顾颉刚的第一本著作,对民国时期的“歌谣运动”产生巨大的示范作用,此后,各地歌谣的甲乙丙集层出不穷。

《吴歌甲集》名声很响,但印数极少,坊间难觅踪影。一九二八年冬,张清水发表在《民俗》周刊上的《吴歌乙集》推介文章中说:“《吴歌甲集》是顾先生编的,可惜没有看见。”一九三九年,京都大学的高仓正三被日本外务省派驻苏州,研究吴地民俗方言。高仓踏遍了苏州上海旧书店,想淘一本《吴歌甲集》,始终未能如愿。一九四〇年十月高仓写信给京都大学的老师吉川幸次郎,抱怨道:“《吴歌甲集》《吴歌乙集》和《苏州注音丛书》等到今天也从未见过,不知究竟是何原因,倒使我有些想不通;因为就连袁刻《文选》这种少有的书,经过一年时间的寻觅,也终于在最近给我买到了。”(高仓正三:《苏州日记》,东京弘文堂一九四三年版)最后只能请求吉川老师从京都东方文化研究所借出《吴歌甲集》,邮寄到苏州。

一九二九年始,朱自清在清华大学中文系讲授“歌谣”课程,同事浦江清回忆该课程“在当时保守的中国文学系学程表上显得突出而新鲜,很能引起学生的兴味”。朱自清曾将讲义做成油印本和铅印本分发给同学。一九五七年,作家出版社以《中国歌谣》为题正式出版,书中引用《吴歌甲集》约有四十处,可见当年朱自清备课之时,一定把《吴歌甲集》翻遍了。

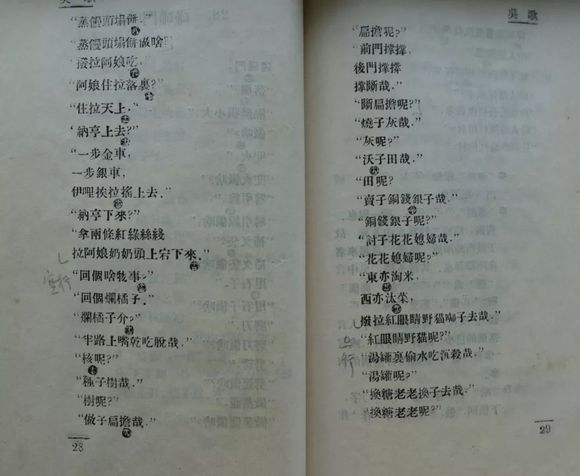

细细查看仁井田文库的《吴歌甲集》,与朱自清讲义《中国歌谣》一一对勘,可以发现一些朱自清备课的痕迹。最明显的痕迹有三处:一是《吴歌甲集》第27-30页,《碰碰门》一曲原本不分段落,在“拉阿娘奶奶头上宕下来”和“拨拉红眼睛野猫啣子去哉 ”二句之下,文库本皆有铅笔批注“空行”,显然是批注者认为此处应当划段。朱自清《中国歌谣》第172页引用这首儿歌,果然就在这两处分了段。

二是《吴歌甲集》附录一《写歌杂记》,转录钱肇基提供的《跳槽》,并有钱氏插入的说明文字“——此从留声机片上听来——”“(二)D自从(呀)一别⋯⋯(同上)”,文库本《吴歌甲集》在此有铅笔删除的符号。《中国歌谣》第34、35页引用《跳槽》时,这两句果然不见了。

第三是《中国歌谣》的199-200页引述原文,抄写《吴歌甲集》近七百字。而文库本《吴歌甲集》的这部分文字,恰恰就有红色钢笔划出的三个标识。

以上三个铁证说明,朱自清在撰写“歌谣”讲义的时候,先是在《吴歌甲集》上划出需要引用的文字,然后再誊写到讲义稿纸上。《吴歌甲集》全书三百零二页,共有三十六页出现铅笔划线,有七页出现钢笔划线,三页出现红笔划线,说明朱自清至少翻过三遍《吴歌甲集》。此外,文库本中还有十处铅笔批注,比如第24页《一家人家》旁注“戏谑”,第94页《秋天明月桂花香》铅笔自右向左旁注:“想夫/父母自主/契有情郎/不得嫁/父母再为选才郎”,第127页《一事无成实可怜》旁注“生业之叹”。遗憾的是,这些旁注并未体现在《中国歌谣》之中,大约是讲义未及充分展开之故。《吴歌甲集》收入二十六首闺阁妇女吟唱的“私情歌谣”,因其曲调直白热烈而被时人划入“私情歌谣”之列。《夏日炎天日正长》“胸前露出尖尖奶”以下四句富于性意味的曲文之旁,铅笔批注“惟妙惟肖”,最为直露的一句之下又有钢笔划线,大约朱自清是欣赏这类民歌的。

那么,《吴歌甲集》是何时从朱自清手中散出?又是何时落到仁井田手中的?

解决第一个问题,先要追溯到日寇侵占北平的一九三七年。九月二十二日,朱自清“提了一个讲课用不显眼的旧皮包”,躲过日本军队的搜查,只身南下(《朱自清年谱》)。一九三八年四月,朱自清在西南联大安顿下来,写信叫夫人陈竹隐带子女南下。临行前,陈竹隐将藏书托付给朱自清的知交、清华同事俞平伯。俞平伯《秋荔亭日记》一九三八年五月一日记:“佩(朱自清字佩弦)处拟寄存书籍,今送来。”俞平伯因家室之累,并未追随清华南迁,他将朱自清的藏书保管在东城老君堂胡同七十九号的古槐书屋。朱自清在西南联大时期,最受困扰的两大问题:一是研究用书的匮乏,二是“我尝到经济拮据而产生的自卑感”(《朱自清日记》一九四一年五月二十六日)。朱自清夫人带着二男二女住在成都,扬州老家还有他的另外三个孩子和老父亲,一家人分处三处,生活十分拮据,一九四一年六月二十五日“接父亲信,已负债七百元矣”。当时朱自清月薪418.46元,远不抵实际支出,一九四二年十一月十四日记:“得妻信,谓每月最低生活费需二千二百元,为此我很不安,无法维持家用,真不知该怎么办,天哪!”

挣扎在贫困线上的朱自清决定抛售藏书。一九四三年初,他写信拜托俞平伯代为出售“存府上诸箱”书籍,四月十六日又追加一信称:“售书事承惠允代办,并将整理罗列,极感盛情。曩书匆促写成,尚有一二事乞为留意。一、弟在英伦所得书片四册,拟不出售。二、逻辑讲义拟不出售。三、《谢灵运诗注》《鲍照诗注》《玉川子诗注》拟不出售。”此信落款只写“四月十六日昆明”,《朱自清全集》误标为一九四一年,以往论者引用时均未察明。按《朱自清日记》,他一九四一年四月十六日还在成都家中,同年八月返回昆明。由信中所云“离家年半”来推算,此信应写于一九四三年。信中还特别说道:“《谢灵运诗注》一书,弟暑后拟授谢诗,需用甚切。”盖因一九四三年秋,朱自清在西南联大首次开设“谢灵运诗”课程(一九四三年十一月十六日、十七日的日记)。可惜的是,由于战争期间邮路不畅,俞平伯在此信送达之前,就将所有藏书处理给旧书店了。朱自清因备课急需《谢灵运诗注》,只好在十二月二十二日的信中,又请俞平伯代为回购此书。

仁井田文库《吴歌甲集》出版页贴着一张印着红框的毛笔黑字“两元”价签。精研中日书籍流通的苏枕书女史认为该标签不是日本旧书店铅笔标价的风格,应该是北平的书店所贴。一九二六年《吴歌甲集》原价大洋八角,考虑到此书的印数、朱自清的签名,售价仅两元,还真是被仁井田陞“捡到漏”了。

仁井田陞曾经六度访华,大多发生在日本侵华战争期间。一九四一年之后,本来专研古代法制史的仁井田加入了“满铁”和东亚研究所的“华北农村惯行法调查”。一九四二年初,仁井田获得东京帝国大学的经费支持,连续三年,每年花三个月时间在北平实地调查工商业会馆。调查所获的庞大资料在仁井田谢世之后,经过佐伯有一、田仲一成等学者持续十几年的整理,一九八三年以《北京工商ギルド资料集》为题出版,共六册。可惜资料集并没有记叙他在北平的购书经历,不过可以明确的是,一九四三年六月七日至八月十一日,仁井田第二次北平实地调查的时间,正是紧接着俞平伯代售朱自清藏书之后。

钩沉仁井田陞“捡漏”经历的唯一线索,就是《吴歌甲集》出版页上的“中国式”价签。仁井田文库的五千多册汉籍之中,一定还有贴着相似价签的其他旧书!循着这样的钩沉思路,二〇一八年暑假,笔者重返东京,决心把仁井田文库的藏书,一本一本地筛过去。

仁井田陞先后任教于东方文化学院、东京大学东洋文化研究所,在中国史领域成果斐然。他六十岁退休之后,不慎被车辆所撞,当时并无大碍,后来在英国伦敦大学访问时,病情突发,回东京后溘然长逝,时年六十二岁。仁井田的夫人礼子在他谢世之后,将藏书捐与东京大学,设立“仁井田文库”。该文库藏有五千一百二十册汉籍,九百多种清代公文书类,五十多张碑文拓本,其中民国时期民俗类书籍约有二十多本,顾颉刚的两本中国民俗学发轫之作——《吴歌甲集》《妙峰山》,文库皆有藏本,可见仁井田曾经着意搜求顾氏民俗学著作,而顾氏的历史学著作,仁井田文库却一本都没有。笔者首先调出该文库中的民俗类书籍,果然在刘万章《广州民间故事》的出版页上,找到了完全一样的价签。此书为简装本,全书无任何过藏者信息,很难判定是否朱自清藏书,但至少它曾经和《吴歌甲集》一起摆放于北平某个旧书店里。笔者联想到朱自清二十世纪三十年代之后主要从事古代文学教学与研究,他的藏书应该有不少线装古籍。如果从文库“集部”入手,说不定可以找到一些线索。神奇的是,当笔者打开明万历刊本《庾开府集》书套的时候,一张隆福寺文奎堂开出的购书收据及明细赫然在目,书套旁边还有仁井田的毛笔题字:昭和癸未夏购于北京文奎堂。癸未年即一九四三年,这年夏天,在北平调查行会资料的仁井田,共花费236.12元买下收据上所列书籍。顺着收据明细,笔者一一调出相应藏书,惊喜地发现了另一张购书收据和两张邮包纸,皆为“北京隆福寺庙西路南文奎堂书庄”所开。

长泽规矩也、吉川幸次郎等日人谈到北京淘书经历时,常常提及“文奎堂”。创建于清光绪七年(一八八一)的隆福寺文奎堂,是民国时期京城首屈一指的古书店。俞平伯与文奎堂的渊源也很深,日记中多次提及该店。一九三〇年留学北平的仓石武四郎,师从俞平伯研修中日翻译,俞平伯的家在东单老君堂,每个星期天,仓石先赴俞宅,然后会顺便到隆福寺文奎堂买书(《仓石武四郎中国留学记》)。文奎堂的图书周转额巨大,吉川幸次郎一九三一年回国前,曾经“委托隆福寺文奎堂书店的赵殿成君,把留学北京三年所购书籍寄到日本,总共寄了超过三百个邮包”(《吉川幸次郎全集·自跋》)。

仁井田陞考察中国的工商业行会时,北京的旧书业也是他的考察对象之一,可能出于这种文献的敏感度,他细致地保留几乎所有的购书明细、邮包纸张。这不仅在东京大学的两百三十三个文库中是独一无二的,在全日本的各大私人文库中也是罕见的。

透过仁井田保存的这四张收据明细,我们可以大致了解一九四三年北平敌伪时期的旧书业市场。文奎堂这批书于一九四三年九月十四日(中秋节)从北平寄出,共十一个挂号邮包,总书价236.12元,总邮费4.7元,可见当时寄往日本的邮费低得出奇。《公门修行录》之类的清末线装书,价钱反倒不如《吴歌甲集》等现代出版物。《唐明律合编》虽然是一九二二年的新刊本,却比万历《庾开府集》还贵三十块钱。这批书中,仁井田花费最多的是图志、宗谱之类的地方文献,反映了二十年代以后日本学界重视实学考据的学术潮流。

朱自清卖书的一九四三年,北平书市正值“买方市场”。“七七事变”后,北平各大学纷纷南迁,来不及运到南方的书籍多被贱卖。“事变以后,普通皆一两屋书,议价拉走,大皆西去缙绅教授之家所存,较之‘旗门’(注:即变卖旧书的旗籍后人),又降数等矣。”一九四二年之后,“因燕京等校关闭,书业贸易一落千丈。现在书价虽大,买卖则稀,复呈疲敝不振状态矣”(谢兴尧:《书林逸话》,《堪隐斋随笔》)。凄凉冷落的旧书市场上,只有日伪政府的文化机关、汉奸文人以及像仁井田这样的日本学者购入图书。

文奎堂售给仁井田的二十种书,有多少是朱自清的藏书呢?除了《吴歌甲集》,其他书上再找不出任何痕迹。根据朱自清日记、文集所透露的藏书消息,他平生所藏以经学和文学书籍为主,而这些书恰恰是沦陷时期最不值钱的。谢兴尧在《书林逸话》中说:“昔日社会所重之版本书,几无人问津,愈特别冷僻者,价值越高。其头脑活泼,能注意实学考据者,莫不大得其道。不特经部打入冷宫,即普通书亦销不动。”据此可以推断,文奎堂这批书目中,三块钱以上的都不是朱自清的藏书。

由于经济负担重,朱自清很少买书,他曾自嘲说:“在北京这地方,像我那样买,像我买的那些书,说出来真寒尘死人。”(《买书》)琉璃厂通学斋店员雷梦水在《朱自清先生买书记》中说:“先生经济不宽裕,我发现他个人买书只买有数的几本;而且不讲究版本,尽量买些普通书;他是节衣缩食来买书的。”朱自清藏书以普通书为主,几乎没有珍本。以朱自清特地要求俞平伯暂不出售的三种诗注为例,都是很普通的版本:《玉川子诗注》为清末孙之所注,《谢灵运诗注》就是一九二五年清华大学出版的《谢康乐诗注》,《鲍照诗注》则为一九二三年出版的《鲍参军诗注》,后二本皆系黄节笺注,是发行量较大的常见书。作为清华大学的大教授兼图书馆馆长,这些书确实“寒尘”。根据朱自清一九四三年十二月二十二日致俞平伯信,这批书的总售款合共三千九百元沪币,“拟专作扬州家用,信到后乞即汇约值沪币二千七百元之数至舍弟妇处为感!以后隔一月请再汇沪币一千二百元”(《朱自清全集》)。因原书款系华北日伪政权的联银券,要将这笔钱作为扬州老家的费用,还得先请俞平伯代兑为“沪币”,即汪伪政府发行的中储券。一九四三年十二月的官方汇率是一百元中储券兑换十八元联银券,谢兴尧《书林逸话》透露,当时书商在南方收书后贩至北方,“于汇水比率上,即可稳赚四五倍”。朱自清售书所得三千九百元沪币,如按一九四三年底的民间汇率,大概等于北平的七百零二元,这在当时也算一笔可解扬州朱家燃眉之急的“巨款”了。

旧书业有句老话,三年不开张,开张吃三年,“低买高卖”向来是古书店的生存之道。朱自清藏书都是普通本,《吴歌甲集》算是其中的紧俏书,其他藏书可以想见其低价。要从文奎堂处得到七百零二元的书款,朱自清至少得售出三千本藏书,就算装成大箱也得十二箱以上。然而由朱、俞的通信内容来看,这批藏书似乎远远不到三千本的规模。因此笔者推测一种可能:俞平伯偷偷垫了不少钱。一九四三年,蛰居于北平的俞平伯生活也颇为困顿。他在薪水微薄的私立中国大学任教,家中人口众多,开销颇大。迫于生计,俞平伯渐渐显出“落水”的迹象,参加伪华北作家协会第一次“华北文艺奖”审查委员会,又在日伪背景的《华北作家月报》《艺文杂志》等杂志发点文章。也是这一年的四月,在“整理罗列”朱自清寄存书籍时,俞平伯偶然发现在一张载有《义战》一文的一九二四年旧报纸的页边,朱自清写了二百多字的犀利评语。细读之下,俞平伯深为感动:“这本是他私人所记,当时亦未出此相示。今我却在他存我处的书堆里无意中瞥见之,似拆人私信一般,深觉惭愧。词虽峻绝,而语长心重,对自己,对朋友,对人间都是这般严肃。拜良友之箴规于蟫蠹灰烬之余,斯非大奇欤!”(《关于“义战”一文——朱佩弦兄遗念》)感念老友诤言,俞平伯特地留下了这份报纸,次日就将其他书刊尽数运往文奎堂。

远在昆明的朱自清,得知书款数额之后,略感意外,特地去信感谢:“弟书承兄代售并设法多得价,感谢之怀,非言可罄,他日当泥首谢耳。”此处“设法多得价”五字,尽显旧时文人交往的分寸感。朱自清已经明显感受到了挚友“设法”的恩惠。一九四三年的北平旧书市场上,急于售书的卖方是很难从文奎堂这些职业书肆手里“设法多得价”的,七百多元的巨款背后,无论如何都有俞平伯的默默付出,朱自清自然“感谢之怀,非言可罄”。

朱自清在一九四三年十二月二十二日的信中有两句诤言:“前函述兄为杂志作稿事,弟意仍以搁笔为佳。率直之言,千乞谅鉴。”此信的第一段,朱自清拜托俞平伯按月汇款,两段拉杂之后即已敛容规劝,完全不因好友为他筹款而低气。这种“和而介”的品质,让俞平伯十分感慨:“标点中虽无叹号,看这口气,他是急了!非见爱之深,相知之切,能如此乎?”(《诤友》)

由于朱自清辞世较早,我们往往是从俞平伯的悼念文章里感受朱自清作为“诤友”的高洁友谊。今天,我们通过追溯《吴歌甲集》的神秘行踪,却意外地看到了俞平伯默默付出的深厚情谊。从相识于北京大学,一起创办《诗》月刊,到同在春晖中学、清华大学任教,俞平伯与朱自清学问上砥砺切磋,生活上相互关照。一九四一年,远在西南的朱自清写了一首古诗遥寄挚友,诗中感喟:“平生爱我君为最,不止津梁百一方。”(《寄怀平伯北平》)高尚的友谊就是这样,互为对方的津梁,相携引渡至人生的彼岸。

(书于二〇一八年八月十二日,朱自清先生七十周年忌辰之际)

(本文原题:《仁井田文库的朱自清备课用书》)

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】