俄罗斯无疑是地球上最为露骨——也最为暴力——的恐同国家之一。恐同情绪为何会在这个地域广大的国家滋生?

有63%的俄罗斯人相信所谓的“同志宣传”(gay propaganda)正在毁掉这个国家的“精神性价值”。此结果来自今年8月俄罗斯某民意调查机构发布的报告。10月,俄罗斯某法院根据2013年开始施行的一部禁止同志宣传的法律,对16岁男孩马克西姆·涅维洛夫(Maxim Neverov)课以5万卢布的罚款(约合750美元)。他曾经在某社交媒体上贴出过赤裸上身的男性图片。早在8月初,圣彼得堡警方就逮捕了25名参加“LGBT骄傲”集会的积极分子。尽管这并不令人感到意外。2012年,俄罗斯首都莫斯科的市议会宣布要禁止同志骄傲游行一百年。玛莎·吉森(Masha Gessen)最近在某篇短论里谈到,酷儿群体“好些年来在政府眼里,都是替罪羊的不二之选”。

俄罗斯无疑是地球上最为露骨——也最为暴力——的恐同国家之一。五年前,有报道爆出男同性恋者遭到了民间组织的纠察队(vigilante group)诱捕。在报道的视频中,其成员会羞辱受害者,殴打他们并且用电棍对其实施虐待。去年,北高加索地区的车臣共和国——俄罗斯联邦的自治共和国之一——警方又围捕了一批男同性恋者。一名受害者称自己被当局拘禁了12天且面临死亡威胁。一些被绑架的男性遭到杀害,另一些则移交给其家族来执行处决。

拜兼具酷儿和犹太人身份的俄国记者吉森的勇敢报道所赐,西方人对俄罗斯的极端恐同状况已经耳熟能详,吉森在前苏联和美国长大,现居纽约。该话题引起密切关注的原因也是一目了然的。“在许多美国人欢庆象征着同志权利运动胜利的法院判决(合众国诉温莎案)的同时,”吉森在她所撰写的普京传记《没有脸的男人》(The Man Without a Face)的附录里写道,“俄罗斯正疯狂地向中世纪开倒车。”

进步遭逢逆流,对当代那套同志权利的修辞来说显得格格不入。奥巴马在第二次就职演讲里谈到了石墙事件(Stonewall riots)及其对整个同志权利运动的意义,称其为在“宽容与机遇、人类尊严与正义”方面取得“不断进步”的基石,不少人对此还记忆犹新。

因此,过去五年里俄罗斯掀起的恐同浪潮需要有个解释。为什么酷儿群体成为了俄罗斯政府的首要目标?恐同情绪为何会在这个地域广大、权倾天下的国家滋生?如果还有可能的话,它何时能再度回到进步的轨道上来?

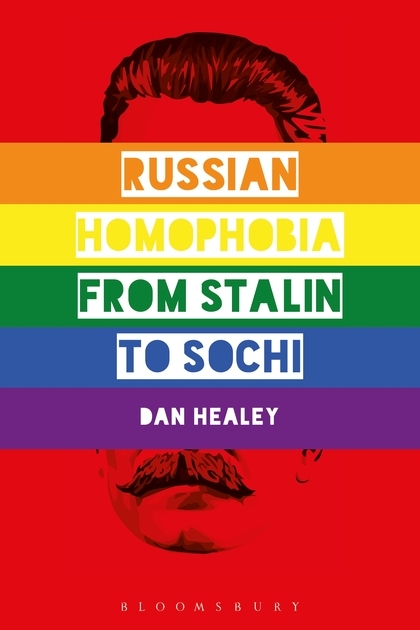

牛津大学历史学家丹·希利(Dan Healey)撰有两部有关前苏联性问题的专著,他认为过往已经能回答这些问题。其新书《俄罗斯恐同史:从斯大林到索契》(Russian Homophobia from Stalin to Sochi)去年12月已由布鲁姆斯伯里出版社(Bloomsbury Academic)出版。全书九章追溯了自1930年代至今、从前苏联一直到当代俄罗斯的同性恋历史。同时,这部历史还具有警示作用,提醒西方的酷儿群体,眼下恐同情绪仍然根深蒂固。

希利是个细心且富有想象力的历史学家。每一章都处理了俄罗斯男同性恋史中的不同主题,跨度达数十年。该书的发散式结构是有意为之,凸显了历史学家在一个恐同的国家研究男同性恋史的困难,并提示俄国性史这一领域仍有大量工作要做。

希利研究恐同的历史,是一项不无新意的决定。尽管1980年以来性史(history of sexuality)作为一个学术领域就已经相当繁荣——与种族史、性别史(history of gender)类似——但该领域的历史学者仍主要聚焦于发现过往的酷儿声音,理解压迫的机制以及记录酷儿认同的发展历程。探究恐同根源是不久前才热络起来的。

令这部著作兼具趣味性和困难性的要点在于,恐同适用于多种多样的目的。近来有关美国薰衣草恐慌(Lavender Scare,美国政府50年代对同性恋人群进行的一次大型政治迫害,当时美国政府认为同性恋人群可能会导致社会动荡,且是亲共派)以及魏玛共和国同性恋的研究表明,恐同是一种高度复杂的心态,它可以在多种多样的社会语境里服务于五花八门的政治需要。如希利所言,不久前诸如撒切尔夫人这样的西方保守派还把恐同用作抨击政敌的工具。然而,在特定的某一文化中,历史学家也能追踪到造成恐同的政治压力。这就是希利想要完成的工作:揭示俄罗斯反男同性恋心态中独具的俄式特色。

俄罗斯的恐同历史当中充满了各种令人揪心和沮丧的细节,这一点让性史变得相当吸引人。譬如,希利细致地回顾了苏联监狱里几乎无处不在的酷儿纹身。存在同性性行为的二人中,被插入的一方时常会被强迫纹身,以标示其“下等”地位。他还提到,某些男子的前额甚至还被纹上了“鸡奸者”(pederast)的字样,在如今俄罗斯的草根纠察队面前,它不啻为一个令人不寒而栗的标志。

希利在各章中还零星地运用了案例研究法,这令他的“俄罗斯的恐同气氛发展至今的路径独具俄国特色”这一论断显得更加生动。如果对斯大林主义以及1989年苏联的崩溃缺乏把握,或是对其间的几十个年头一无所知,则无法理解俄罗斯的恐同心态。

1917年,一战的压力引发了俄国革命,颠覆了君主制,列宁的布尔什维克随即掌权。苏联共产主义体制下的首批改革之一,就是废除沙皇的整套刑法,其中包括废除自彼得大帝时期以来的鸡奸罪名。1922年通过的新苏维埃刑法没有触及同性恋问题。对当时的共产主义领袖来说,鸡奸相关法律无非是资本主义的、基督教的过往所留下的无关紧要的遗产。

1933年,情况发生了变化。当年夏天,苏维埃秘密警察(OGPU)下令逮捕男同性恋——他们被警方贴上“鸡奸者”的标签。这一波扫荡为此后重新将同性恋入罪奠定了基础,秘密警察副头目亨利希·亚戈达(Genrikh Yagoda)于1933年9月15日向苏维埃最高统治者斯大林呈交了相关提案。亚戈达提到了在秘密警察的突袭中被捕的男子,甚至把他们说成是企图让工人阶级“道德沦丧”的间谍。希利表示,目前可得的记录还无法充分地解释这些突袭的具体实施过程和动机。

斯大林最终还是批准了这份将鸡奸入罪的提案,更亲自拟定了新法当中的一些语言表述。譬如,他要求定罪后应施以至少三年的监禁。根据这一补充,被定罪者将被送往古拉格系统中的那些与世隔绝的“劳改营”。

该法于1934年3月正式生效。尽管已经无法取得斯大林时代的抓捕和监禁数据,但希利主张这部法律的施行仍意味着“监视男同性恋者的活动和关系网络,就此成为了苏联安全部门和普通警察的日常职责之一”。

不过,对一部恐同史而言,光解释鸡奸为何以及如何入罪还不够:为什么斯大林和他的秘密警察想要抓捕同性恋?希利提出了两种可能的解释。

第一种解释与1933年初内部警察护照(internal police passport)的发行有关。它允许公民继续生活在苏联境内的主要城市,是一种国家用来清洗不受其欢迎的居民的手段。可能的情况是,在收集相关信息的过程中,秘密警察发现了多起同性恋行为,而这对重新将鸡奸入罪构成了某种推动力。在国家眼里,它们是不受欢迎的社会元素。

第二种解释则涉及到苏联担心酷儿对其国家安全造成威胁。政府相信同性恋者会跟其它国家的同道串联,并将同性恋跟法西斯主义联系在了一起。1933年纳粹的上台更强化了这种疑神疑鬼的心态。这种心态是某种更为普遍的、全球性的关切的一部分,它认为同性恋群体将会组织起来,成立一个格里高利·伍兹(Gregory Woods)所称的“同志国际”(Homosexual International,或简称Homintern)。

政府紧紧抓住一封所谓的“公开信”,它据称是莫斯科和哈尔科夫的同志群体写给马利努斯·卢贝(Marinus van der Lubbe)的,这名荷兰籍男同性恋者被控一手主导了令希特勒政府得以巩固其权力的国会大厦纵火案。苏联共产党人曾指控卢贝与纳粹暴风突击队中的同志有染。这封公开信不仅把纵火案的责任归到苏联共产党人头上,还批评了苏联的政策。希利怀疑,这封信是苏维埃秘密警察伪造的,用来为政府推行新的反鸡奸法提供意识形态上的掩护。

苏联的宣传大肆渲染同性恋和纳粹主义之间的所谓联系。希利引用了作家高尔基1934年5月23日在《真理报》(Pravda)上面发表的评论,“打倒同性恋——法西斯主义将随之灭亡。”这些做法不免让人想起德籍犹太裔同性恋作家克劳斯·曼恩(Klaus Mann)1934年时的说法,即共产党人已经把同性恋变成了“替罪羊”。在他的文字里,同志群体“大体上类似于反法西斯主义者中的‘犹太人’。”

至于苏联对酷儿阴谋论的恐惧究竟是真的还是编造的,希利有意对此问题保持缄默。纠缠它可能会有点离题:无论是哪种情况,这些恐惧都真实地存在于俄国人的意识中。它们与今天反同情绪的爆发形成了共鸣,譬如希利提到,杜马议员根纳季·拉伊科夫(Gennady Raikov)2002年曾叫嚣称反鸡奸法“在提供大笔资助的国际同性恋组织面前筑起了一道坚强的防线”。

斯大林的新法允许警察围捕男同性恋者,并将他们送去遍布苏联各地的劳改营(与其它国家类似,该法从未禁止过女同性恋活动)。用希利的术语讲,古拉格乃是一个“经济帝国”。秘密警察将数百至数千不等的犯人运送到与世隔绝的殖民点,他们会在那里“挖掘运河和采矿,修建铁路,以及伐木”。而他们的死亡率也高得惊人。

希利最有意思的解释之一,是认为古拉格里面的同性恋乃是理解如今俄罗斯同性恋的关键所在。不少学者近来也开始更多地留意这一方面,与监狱的一般条件类似,其中无论男女都参与进了一种仪式化的同性关系中。在这类关系中,伴侣通常有一方是男性化的、支配性的,而另一方则是屈从性的、女性化的。其中被插入方常常会被迫与人发生关系,或出卖自己以便在监狱里换取保护。

这些酷儿式的关系以及与之相伴随的暴力几乎随处可见,它们在后来的数十年里深深地铭刻在曾经进过古拉格的幸存异议者的记忆中。按希利的说法,这些记忆塑造了“古拉格酷儿”这一符号,它是“劳改营生活的魔鬼一般的象征,见证了强制劳役体系之恶”。在俄罗斯进步派人士的心目中,这些回忆可谓是强化了同性恋者的“恶心感”。

不无讽刺意味的是,与纳粹在集中营里杀害同性恋者的行径为后来东西德的男同解放运动赋予了道德上的清白性(moral clarity)不同,希利提出,古拉格对俄罗斯的酷儿群体构成了一项持久的诅咒,令他们一直以来都面临着政府及其进步派对手的威胁。

古拉格酷儿的记忆也在赫鲁晓夫时代的改革者群体中留下了一种“话语煽动欲望”(incitement to discourse),以至于在肃清斯大林治下诸多遗产之际,反而变本加厉地强化了恐同的法律。新的领导集体视同性恋为一种可以轻易治好的小病(ailment),而鸡奸指控也能方便地用来对付不服管束的异见者。1961到1981年间,被俄罗斯法院依据反鸡奸法定罪的男性数量达到了14695人。

在这些定罪发生的同一时代,大部分欧洲国家无论身处资本主义还是社会主义阵营,都逐步在刑法中删除了鸡奸罪名。比较而言,实行共产主义的东德在1957年就停止了反鸡奸法的施行,并于1968年将其废除,1980年代后期更推出了一连串支持同志的立法。

由于总统米哈伊尔·戈尔巴乔夫以惊人的速度推行了一系列针对苏联政府和社会的改革措施,同志群体在苏联解体之前就已经可以成立政治性组织。1980年代中期的媒体也能以更为开放的姿态来讨论性的问题。俄罗斯首份男女同性恋杂志于1989年12月开始出版。

斯大林的反鸡奸法在1993年被废除,为俄罗斯首位民选总统叶利钦的改革成果之一。根据希利的说法,废除该法对同志运动或纠正俄罗斯的恐同情绪并没有多大帮助。实际上,民主改革者的兴趣主要在于依照欧洲议会的标准来修订俄国法律,这不过是其西化措施的一部分而已。

希利表示,从1990年代到2000年代初,一系列新生的同志运动一度为该群体创造出新的机遇,但同时也在保守派群体和俄国东正教会当中激起了一阵逆流。保守派政客2003年通过了一项提高自愿同意年龄线的法律,颁布了禁止“在未成年人当中宣传同性恋”的市政条例(2009年,一群抗议者在某学校附近打出写有“同性恋是正常的”字样的横幅,即因为这一条例而遭到逮捕),2000年时甚至还企图重新将鸡奸入罪。

俄罗斯当局在2010年代以前——就对草根阶层的恐同持放任态度,令其日渐成为俄国政治话语中的显要环节。普京2012年竞选总统时面对的乃是一个疲弱的经济体和一群失望的民众。希利指出,普京的统一俄罗斯党在2011年就开始对恐同情绪煽风点火,试图“在大选前提升普京的民众支持率。”

虽然普京在2012年5月的选举中轻松获胜,其选战中流露的恐同情绪却是一波高过一波,“企图一改梅德韦杰夫在任时的萎靡状态,重振总统的男子雄风。”这种情绪在接下来的2013年达到了顶峰,当时杜马几乎是全体一致地通过了在全国范围内禁止同志宣传的法律。与此同时,诸如“占领恋童癖”(Occupy Pedophilia)这样的草根纠察组织也在全国范围内发展起来,四处诱捕和虐待同性恋男子。希利和吉森都提到了一次极为可怕的事件,23岁的男青年弗拉迪斯拉夫·托诺沃伊(Vladislav Tornovoi)因其同志身份于2013年5月被两名朋友杀害。杀人者用铺路石碾碎了他的头颅,把多个啤酒瓶塞进他的肛门并摧残他的生殖器。

希利指出,自从普京2012年再度当选总统以来,煽动恐同情绪已经成了俄罗斯领导人谋求选民支持的便利阀门,用来区分出道德上正派的俄罗斯和业已败坏的西方世界。希利的要点在于,这个政权的政策不是凭空冒出来的:它利用了自斯大林时代开始一直积累至今的恐同情绪。

由于希利主要把注意力放在俄国反同政策的民族特色(national flavor)方面,他只触及了普京在眼下这个日渐强大、且具有以国家为后台的全球网络的恐同浪潮当中的角色。与普京政府类似,不少非洲国家近十年来也在积极出台各种将同性恋入罪的法律。将这一切串联起来的则是西方的教会,希利称之为“政治化与暴力恐同的主要传输带”。在美国落败以后,极端的保守派又把发展中国家当成了他们的新战场。

书虽然是写给西方读者看的,但希利坚持认为克服俄罗斯的恐同情绪要由俄国人自己完成,而不能靠外部强加。“LGBT权利的进步,”他主张,“没有明确的技术化公式或者路线图。”这当然是正确的,即便在西方国家当中也是如此:西欧各国的同志解放路径就有很大的差异。我们应当期待,俄国路线的独特性将会只多不少——或者说令人担忧。

此外,希利认为自己是个乐观主义者。书的结尾部份有个看上去很奇怪的论断称“官方的恐同只会让俄罗斯越来越酷儿化——而非直男化”。这一论断的意思是,恐同压力越大,LGBT人士就越有可能采取一些创意性的解决方案来过自己的生活以及推进自己的权益。他可能说对了。同志权利的进展通常是在令人意想不到的地方出现的。在冷战期间,东德这样的共产党国家在推行同志友好型政策方面不时还走在了实行自由民主制的西德前头。

然而,我们也很难不认同希利的最终结论,即恐同是一只现代世界的九头蛇:在某处击败它之后,它又会在无数的地方以新的形式重生。在诸如德国这样的国家,恐同情绪看起来已经彻底被清除干净了,但带来其败局的过程却是充满犹疑、不稳定性和偶然性的。即便当今“粉红装饰”(pinkwashing,指将同性恋友好作为一种商业或政治营销策略的行为,有一定贬义——译注)颇为流行,保守派政治家也会诉诸同志权利之类的话语来洗白(whitewash)其排外和种族主义,这构成了一种令人沮丧的、新形式的恐同。无法确保人们在内心深处也有相应的转变。

就此而言,与其说希利的工作为俄罗斯今后克服恐同提供了一幅路线图,不如说它是对读者的阴暗警告。我们在自己的社会里尚且没有能够征服恐同情绪,而只不过是迫使它来了个战术性撤退。俄罗斯的过去与现在看起来都表明,在对抗恐同的斗争中,即便取胜也多半是杀敌一千、自损八百的结果(原文为Pyrrhic victory,此俚语源自古希腊伊庇鲁斯国王皮洛士好战,远征罗马虽取得局部胜利但耗费巨大,最终失败的典故——译注)。

(翻译:林达)

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】