我们打算考察其明星力量的独特性质,希望能借此透视两样东西:一是人文学科学术明星的历史源流,二是紧缩时代(age of austerity)的教授-研究生关系,以及眼下困扰着美国教育界且日益深重的人文学科生源和经费危机。

新的诠释性阅读法的高难度进一步恶化了守则和规程遵守者的处境。在一个日渐朝企业和市场方向发展的大学体系里,管理者们殚精竭虑地竞相追逐最前沿的市场趋势,“理论”对有心在这方面做文章的学术企业家们而言可谓是奇货可居。

——丹尼尔·罗杰斯,《分裂的时代》(Age of Fracture,2011)

围绕艾维托·罗内尔(Avital Ronell)性侵尼姆罗·赖特曼(Nimrod Reitman)一案的争讼大多聚焦于性(性侵是否发生)与权力(谁有权以及谁无权)。我们同意科瑞·罗宾(Corey Robin)的看法:此案中可能的性行为远不如赤裸裸的权力运作重要。这里的“我们”是一名教授以及一名人文领域的研究生,迄今已合作三年,主要研究批判理论的思想史、文化工业的逻辑以及当代职业经理人阶级的架构,来自两个不同的学科:英语和媒介研究。罗内尔-赖特曼案引爆了舆论界与社交媒体,我们感到相当有必要思考一番此案对我们自身以及对我们所从事的职业究竟有何意义。

大部分对此丑闻的解释都把罗内尔说成是“明星”,乃至于“世界上少有的明星哲学家”。事实上,在赖特曼诉罗内尔一案中,这位教授被描述成了“学术界的超级明星”。我们打算考察其明星力量的独特性质,希望能借此透视两样东西:一是人文学科学术明星的历史源流,二是紧缩时代(age of austerity)的教授-研究生关系,以及眼下困扰着美国教育界且日益深重的人文学科生源和经费危机。

1990年代早期,罗内尔与内布拉斯加大学出版社合作推出了一系列见解大胆、装帧精美的著作:《电话本:技术、精神分裂症与电子语音》(The Telephone Book: Technology, Schizophrenia, Electric Speech,1991)和《快克战争:文学、毒瘾与躁狂》(Crack Wars: Literature, Addiction, Mania,1992,2004年由伊利诺伊大学出版社重印,crack在这里指一种经过提纯的可卡因,1980年代至1990年代初美国各主要城市曾有一阵吸食此物的风潮——译注)这两本书对技术与毒品的关系有深入透彻的思考,其中的文学分析更开创性地综合了德里达、海德格尔和弗洛依德的洞见。1996年,罗内尔转到纽约大学德语系工作。一年后,她升为系主任。招来罗内尔的前系主任贝恩德·许鲍夫(Bernd Hüppauf)称,她在系里对不满其观点、其作品中的解构倾向及其为人(以及德里达的为学与为人)者进行排斥和打压,以巩固自己的权威。

幸灾乐祸的右翼媒体此时也许已经乐得晕头转向,教育法修正案第九条(俗称Title IX,简言之,它要求受联邦经费资助的教育机构中不得有性别歧视——译注)这回让“女权主义学者”吃了亏,令他们洋洋得意,但罗内尔首先是个理论明星。她的事业并未得到女权主义学术或社运的首肯。作为一名从事德语研究的教授,她从来没在诸如“德国女性”(Women in German)这样的组织里面活跃过,该联盟创建于1974年,致力于在德语文学里推广女权主义方法。硕士毕业于纽约大学的安德里亚·朗·楚(Andrea Long Chu)对罗内尔在课堂内外的举止有恰切的描述:她更像泰勒·斯威夫特而非罗莎·卢森堡。

在流出的一封写给纽约大学高层、为罗内尔辩护的信当中,50名来自世界各地的理论界同行和明星发起联署,呼吁纽约大学应在调查其是否涉嫌违反教育法修正案第九条时考虑罗内尔的“国际地位和风评”——换言之也就是她的理论明星地位。该联署甚至还暗指罗内尔在马耳他亦承认其学历(这里提到马耳他有讽刺意味,美国教育部门近年来对是否承认欧洲研究院的学历有一定的摇摆态度,部分州将之列入了“野鸡大学“行列——译注)的瑞士欧洲研究院挂名兼任的“雅克·德里达哲学教授”一职足以证明她应得一场“公平的听证会……以表达我们的尊崇”。这种所谓的“尊崇”在是否违反教育法修正案第九条的调查过程中应扮演何种角色,根本是不清不楚的。流出的教授与学生间邮件和短信来往,所证明的无非是罗内尔对赖特曼近乎疯狂的要求,及与之伴随的权力滥用和逾越专业边界之举。即便我们相信她频繁的电话短信轰炸以及情感充沛得有些过分的邮件乃是想要“帮助”学生(这是她自辩的一部分),这样的行为无论放到哪种人际互动模式里,也都是压迫性的。在丑闻曝光之初,网上曾有人以之前就读于此的学生名义,指控罗内尔在情感和物质上虐待学生已经有了一贯的套路。话虽如此,我们仍然相信,在纽约大学的调查和理论明星同行们提出的辩护之间,罗内尔在其专业范围内所掌握的权力的确切性质究竟如何,仍有待厘清。

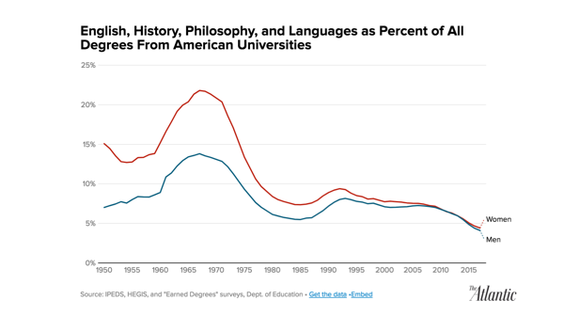

理论在美国的热络源自于1966年的“结构主义者之争”(The Structuralist Controversy),这是一场由理查德·麦克西(Richard Macksey)在约翰·霍普金斯大学发起的会议。霎时间,雅克·拉康、雅克·德里达和罗兰·巴特就在巴尔的摩掀起了一阵旋风。迅猛扩散的法国新思想引发了人们极大的热情,杰弗里·盖特·哈珀姆(Geoffrey Galt Harpham)后来回顾称,这一“充满危险与魅惑的气氛”为人文学科的招生带来了一波高潮,其增长达到了战后的峰值,学科领域也大为拓宽。(见图表1)

作为一种沟通了哲学、文学批评、语言学和人类学的方法,理论(Theory)将细致入微的文本精读与高度戏剧化的双关语运用熔冶于一炉,运用于书面与口头的修辞表演中。它吸引了不少学界中最聪慧的头脑,最青睐它的则是其中爱好炫技的那一拨,如雅克·德里达之后的佳亚特里·斯皮瓦克(Gayatri Spivak),包括后来的罗内尔自己,1970至1980年代间空中旅行的廉价化趋势及对于理论的热捧,也令这个会议圈子日趋扩大。理论既得到过赞美和抨击,也为丑闻所动摇,保罗·德曼(Paul de Man)在二战时期为某些通敌卖国刊物撰写的、充满反犹倾向的文章的曝光,尤其引起了轩然大波。但理论仍然生存了下来,不仅毫发无损而且地位还日益稳固,研究生以及初入学界的年轻教授们在所谓的“理论战争”(Theory Wars)中竭力为其心目中的导师、教师以及大师们塑造的高大形象,更是令德里达、朱迪斯·巴特勒、斯皮瓦克和罗内尔等人声名远播。

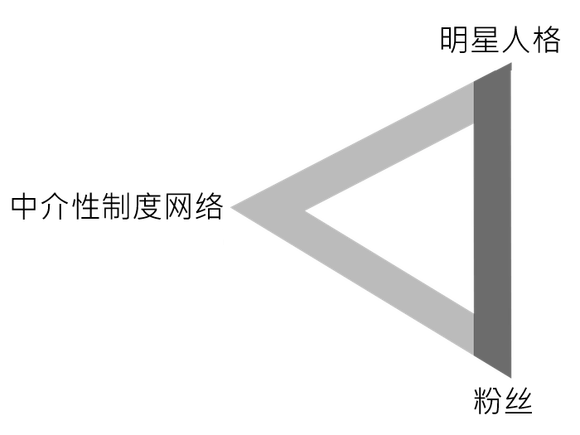

经济学家罗伯特·弗兰克(Robert H. Frank)和菲利普·库克(Phillip J. Cook)指出“赢家通吃型社会”(winner-take-all society)正在形成,而大卫·沙姆威(David R. Shumway)也在《现代语言学协会会刊》(简称PMLA)上发文,提出人文学科中的理论明星圈子跟经典的好莱坞明星体系有若干高度重合的特征。明星体系的典型特征,就是明星-粉丝之间的二元关系,而此关系又引导着更大范围内的制度网络之运作,包括外务、访谈、登报纸、上电视一直到拍电影等一连串活动。好莱坞明星充斥了整个荧屏,投射着亲密的可能性以及从不间断的明星人格。不同的明星依赖着不同的受众群体。每一幅特定的明星影像,都邀请着不同的粉丝圈子各自与明星本人发展其想象性的“个人”纽带。总而言之,明星-粉丝关系,反映在单个明星于票房方面创造出的差异化效应之上——这是一种好莱坞制片厂的营销策略,用以进行市场细分并针对性地投放其各层级的产品。

沙姆威还提到,大众媒体的饱和式轰炸以及名流文化之影响力的高涨,乃是令明星圈子的二元逻辑进入象牙塔内的始作俑者。但理论明星圈子及其在学界内部舞台上表现出的逻辑——换言之,所谓舞台就是“前沿”学术出版物和重要会议,而粉丝则是痴迷于冉冉升起的学术新星的学生们。这一经过限定的运作场域(restricted field of operation),解释了电影明星和文学教授之间看似费解的对比:一个人从小有名气成长为明星的过程,大体上都发生于大学体系这一高度专业化的网络内部,甚至于它所培育出的二元关系,在情感结构方面也高度类似于电影明星与粉丝之间的那种关系。

尽管理论声称要在鉴赏对象(文本)和体系/结构的作者(或曰德里达所谓的“世界的游戏”)这两方面打破权威,但沙姆威指出“借理论家之名的实际运作背叛了那些主张。大部分理论实践的诉求并不指向无名的体系或曰诸能指的无序游戏,而是紧盯着名义。”学科内的理论家和实践者开始批判一切制度性的权力形式,以保全对真理与知识的主张赖以取得其权威性的理论家名头(names-of-the-theorist)。然而,除了象征性地卖弄一些“颠覆”和“问题化”的姿态,理论从未对学术权威提出严肃的批判。权威无非是摇身一变,借着理论魅力的掩护,转到了一些个体明星及其人格特质之上。

与制度性权威逐渐变得个体化的趋势相伴的,是比尔·瑞丁(Bill Readings)在《被毁掉的大学》(The University in Ruins,1996)一书中谈到的现代大学“文化使命”的消逝。美国大学不再自视为在民族-国家中担负统一的国民文化再生产任务的机构了,转而追随法国理论,将其触角伸展到全球范围内,同时还宣扬一种断绝根基的(deracinated)世界主义,这种世界主义备受当时勃兴的“飞机一族”(jet-setting elite,对有能力乘飞机到处旅行的全球化精英人士的形象称谓——译注)厚爱。值得注意的是,瑞丁顺带还提到了“一系列招牌一般的名字”。到1980年代后期,雄心勃勃的大学管理者大多都迫不及待地招徕各路理论明星,以营造品牌效应。但凡有一点想法的文理学院或人文系所,都希望透过开设理论课程以及尽可能地吸引理论明星,来突出自己的创新性和“前沿”地位。

暂且不论外界公众给理论起初笼罩上的光环增添了多少额外的效应,1980至1990年代间会议圈子的扩大。进一步为各路理论明星提供了展示才学的舞台。在此,粉丝圈子的严密组织和对天才的浪漫崇拜融为了一体,德里达的表演即是一例,它结合了“行动方面的解构”和“人格方面的建构”。德里达是个不知疲倦、口若悬河的演说好手,他能一连讲上四个半小时的课。

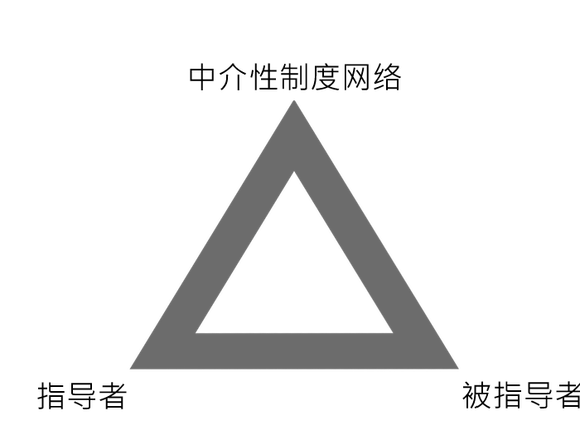

艾维托·罗内尔的日常举止及其教学法经常意图颠覆专业性和语言学规则。她坚持一种富有表现力的、边缘化的、亚文化的、非制度化的个人风格。在纽约大学德语系吸引到大批忠实粉丝的同时,她还在年轻的同事和博士生面前炫耀自己起初混进超人(Übermenschen)圈子的经历——那是一群头脑聪慧、独一无二且有些无法无天的理论精英。《与理论斗争》(Fighting Theory,2010)一书收录了一系列从法文翻译过来的访谈,在与安妮·杜弗芒特(Anne Dufourmantelle)的对话中,罗内尔又一次提到了她某次讲完公开课之后德里达曾亲吻过她的前额。德里达的这一吻,具有祝圣和接纳的双重含义:对于忠心奉献的学徒(apprentice)而言,这堪称是极为丰厚的公开报偿。多年以后,赖特曼在罗内尔面前也是极尽阿谀奉承,突出自己是她最忠诚的粉丝-学生:他似乎希望德里达与罗内尔的关系能在自己身上重演,并且他显然认定达成此目的的途径就是彻底服从他的主人、尽量满足导师的需求。那些认为赖特曼应该果断换个导师的人,并未充分认识到学术粉丝圈子里真实且具有弥散性的权力——这在罗内尔一案里尤为突出。理论明星个人所享有的学科权威和声誉,从一开始就发生了结构性的错位,并决定了赖特曼此后的命运,制度内的指导关系(图2)和粉丝圈子在制度外形成的二元关系在此构成了相互强化的态势(图3)。

许多为罗内尔辩护的知名人士想要通过攻击教育法修正案第九条的应用和运作,来限制中介性的制度网络(图2和图3)发挥作用。无论是否为有意,他们总归都表现出了对该法条问世之前的那种二元关系的偏好,这有把快乐建立在他人痛苦之上的嫌疑。如果罗内尔的辩护者继续用妖魔化赖特曼来逃避实质,那他们可以说是有些不知廉耻的:面对针对理论明星的负面回应,他们要么玩怀疑动机那一套,要么在狡辩。劳拉·吉卜尼斯(Laura Kipnis)试图诉诸我们对性感母亲(sexual mother)的集体仇恨和恐惧,丽莎·达根(Lisa Duggan)则告诉我们说批评罗内尔的人无非是受厌女倾向的驱使。对达根和吉卜尼斯而言,中介性的制度网络或曰教育法修正案第九条及其所强加的法律规范,不过是强化了“组织性的”“惩罚性的”乃至于“新自由主义的”大型组织行为准则。她们想要一种更具“弹性”的治理和行政体系,或者说能够容纳天才、模糊性、矛盾性和爱欲(Eros)。

与达根和吉卜尼斯类似,罗内尔也想尽量弱化中介性制度网络的干预,她显然对赖特曼作出过一系列专业方面的承诺。如此,她也就运用了专业方面的资源来控制男方在二元关系中的行为。在她的邮件和短信里,罗内尔向赖特曼承诺说要设法帮他找个“很棒的工作”。她一方面索求爱和奉献,另一方面则向他保证说常春藤联盟里的德语系有一半的人都是纽约大学的博士。根据纽约大学和加州大学所使用的教育法修正案第九条里的定义,所谓“交换型性侵”(quid pro quo sexual harassment),是指“未主动提出的性要求,不受欢迎的对于性欢愉的要求以及其它不受欢迎且带有性意味的言语或非言语身体接触……且一个人对此类行为的屈从建立在用人决策、学术评价、分数或晋升的基础上”。 经过反省,没能找到工作且被打入“外人”(out group)行列的赖特曼发现,他对罗内尔行为的屈从乃是被强迫的。罗内尔的辩护者则指出,他充满甜言蜜语的邮件以及双方彼此表明过爱意这两件事足以证明他不是那种束手无策的受害者,而是积极地参与进了一桩“成年人的”关系。但他们所宣称的这种平等预设了赖特曼与专业的关系能够与师生二人之间的私人关系截然分开,而这显然是不成立的。

赖特曼与罗内尔的互动方式可以称为是酷儿的、忸怩作态的或者是亚文化的,但我们倾向于用一个看起来比较过时的词来描述它:小资(bourgeois)。罗内尔和赖特曼之间的情感类似于“宝宝爱天使”,它与矫揉造作有着紧密的联系——17世纪的法国女人中间曾流行过一套精心编织的话术,她们正是借此在路易十四的统治、神学院以及学术界等排斥“女流之辈”(fair sex,古英语,现已极少使用,fair有白皙之意,意指当时女人不出外工作的“纯朴”状态——译注)的领域之外开辟出了一片“另类的”天地。到了18世纪,随着通文墨的女人和受过良好教育的资产阶级一跃成为新生的文化力量,书信体小说也开始兴起,记录下了这些高度程式化的二人间情感表达形式。卢梭的《新爱洛伊丝》(又名《于莉》)和歌德的《少年维特之烦恼》是这一体裁的典型代表。除了对挚爱之人的溢美之辞,资产阶级敢为人先的感受力还表现在其对金钱和商业的蔑视上。对19世纪的资产阶级而言,任何形式的算计或“野心”都比不上真正的教养和殷实的家境所带来的好处。在互动的过程中,赖特曼和罗内尔看起来似乎在过一种无关任何经济或制度性约束的纯粹情感生活;他俩看起来只存在于审美鉴赏家们的品味世界里。赖特曼没能在名牌大学取得教职一事,对浪漫的“天才与爱情”叙事而言更是与之难解难分的常见情节:卢梭和歌德的小说都建立在命定之爱的精彩戏份之上。“真实”世界每每会露出它不讨喜的一面,专攻歌德的罗内尔面对它的闯入竟然手忙脚乱,着实令人震惊。

根据2017年度的现代语言学会人文学科就业报告,公开招聘的终身教职数目仍呈现下滑趋势,英语与外国语更达到了历史新低,比金融危机之后的2009至2010年的情况还要差不少。英语系的职位需求下降了22.6个百分点,从1100个降到了851个。在外国语系所,职位需求下降了20.9个百分点,从1022个跌至808个。与此同时,据现代语言学会的跟踪统计,英语与外国语领域的博士数量依然与日俱增:“在2010年至2015年这六年间,英语系博士数目较前一个五年平均增长了14.6个百分点,但助理教授的招聘需求则平均减少了33.7个百分点。”各研究型大学试图维持一个固定的研究生-本科生比例:本科生数量日益增多,若要维持排名,他们就必须招收更多的研究生。鉴于各大学目前都在施行紧缩的财政措施,终身教职的数目几乎是捉襟见肘。研究生数量高企的另一面,是学术市场的萎缩:这是一场产能过剩的危机,其严峻处境甚至令昔日最为聪慧的理论明星们也没法再靠粉丝的庇护过活了。

理论明星个人权力的余晖,在兼具紧缩以及赢家通吃型竞争结构这两项特征的经济当中激起了一波不小的涟漪。受惠于智能手机,罗内尔可以透过短信和语音与赖特曼保持不间断的联系,而公私界限的消解也助长了她的欲求。她对于保持联系的需求,不过是反映了她的自我中心主义,与老板的自恋和雇主想要员工“热爱”自己的工作没有本质区别。罗内尔与其学生的关系所表现出来的种种特征,无非是如今工作与休闲以及公共与私人生活界限普遍崩溃的又一象征,当代资本主义需要的正是它——只要延续硅谷的作息节奏就行了。

罗内尔在纽约大学的明星经历改变了许多东西:根据许鲍夫的说法,她依照德里达的形象对德语系进行了彻底的重塑,而她的用人和招生记录也证明了这一点。据称德里达曾对她表示过倾慕之情,而她俨然成了德里达最勇猛的干将,把她在纽约大学的系主任一职当成了解构主义与其诸多——包括事实上的和想象中的——敌手交战的前哨站。罗内尔的专制统治吸引到了诸如赖特曼这样的学生——雄心勃勃,家境殷实(independently wealthy,国内多直译为独立地富有,特指某人含着金汤匙出生和长大,区别于所谓的暴发户——译注)——他们想要成为鹤立鸡群、出类拔萃的人文学者。透过向罗内尔表达忠心,他希望能在专业上得到同样的回报,类似于罗内尔因向德里达输诚而得来的一切。无论导致赖特曼未能取得终身教职的原因具体是什么,罗内尔对赖特曼期望的操纵都是不可忽视的。教育法修正案第九条既已到位,基于法律对权力滥用的约束及其产生的新意义,赖特曼现在可以用全新的眼光来看待罗内尔的行为。

在因性侵受害者而加强监管、提高回应性的同时,需要注意,比尔·瑞丁所说的“被毁掉的大学”已变为了一种外部导向的品牌营销平台和公关机器,俨然成了创业孵化基地,系主任和主管学校发展的官员整天忙于筹资,以维系捐资设立的教席和冠名的厅堂。明星崇拜的二元关系在内外两方面改变了大学资源的流向,大学成了好莱坞式的产物:机构里的全体成员都把心思花在打造个别明星上,而不是每个部分都各司其职地服务于更大的整体。玛乔丽·培罗夫(Marjorie Perloff)担心罗内尔案会损害人文学科的声誉,但仅仅因为某个人被曝光就有如此大的担忧,可以说反倒体现了人文学科内部在制度建设上的不足,而这正是明星体系赖以滋生的温床。谁会担心弗朗西斯科·阿亚拉(Francisco Ayala)最近爆出的学术丑闻会损害整个进化生物学领域的尊严?我们相信,当代人文学科所受的损害需要结合全球资本主义的变迁、明星体系以及强化了前两者霸权的求新、猎奇心态来理解。受经济危机影响,大学也开始实行紧缩政策,疯狂崇拜“创新”。1979年,杰拉德·格拉夫(Gerald Graff)曾对理论派借以装点其激进猎奇心态的修辞提出批评,主张“真正的‘先锋派’就是发达资本主义自身,它具有一种内在的需求,要摧毁一切传统残留、一切原教旨意识形态以及一切具有延续性和稳定性的现实形式。”

纵容了明星体系的管理者并不是这一切的始作俑者;校长、系主任、教务、发展办公室其实都卷入到了造星机器之中,各大学在资金、注意力、威望、声誉和排名方面疯狂较劲。顶尖大学吸引了最多的拨款、捐助和明星教授,公立大学、州立大学和相对不知名的私立大学为赶上哈佛和斯坦福之类的世界级名校而忙得焦头烂额。若不在最根本的层面上彻底改革社会和经济关系,明星体系就难免会继续左右学生、教授和管理者的命运,并影响大学对其使命的认识及其用人宗旨。对工作场所剥削和以强凌弱现象来讲,教育法修正案第九条至多也不过是杯水车薪而已。在罗内尔-赖特曼一案中,明星自己恰好就是被自身光芒蒙蔽了双眼的人。那封写给纽约大学校方的联名信企图诉诸明星力量和卡尔·施米特(Carl Schmitt,德国著名法学家、政治学家,因其与纳粹的瓜葛而争议颇大,主张“例外状态”在政治生活中有决定性意义——译注)式的例外论来对抗法治。罗内尔的丑闻所能打击到的,不过是她个人的权力和理论“品牌”,但市场压力仍会有增无减,将明星体系与美国大学捆绑在一起的死结也没有显露出一丝松动的迹象。

罗内尔-赖特曼一案及随后的大部分媒体报道未能充分地揭露教授-研究生关系运作中的密集劳动。在合作撰写这篇文章之前,我们已经在课堂内外进行了将近三年密集而持续的对话。除开经济与官僚主义的压力之外,大部分教授-学生关系还是正常运作的。对教授和学生而言,指导与接受指导的工作在智识与情感方面均耗费巨大。在教授与学生的对话中,受到指导的知识传递和权威乃是一个动态过程。对我们来说,教育是合作性的,它基于团结和对他人的尊重。我们的年龄、性别、地位和阅历都不同,但我们尊重彼此在努力行动和书写中所表现出来的根本性平等,在如今这个深受财政危机以及日益强化的经济不平等困扰的大学体系里,我们仍能充满激情和尊严地投入到工作当中去。

(翻译:林达)

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】