这位德国哲学家在“极右翼”的家庭中长大,但是他痛恨排犹主义。传记作家认为,长期以来尼采被人们讹传和误读了。

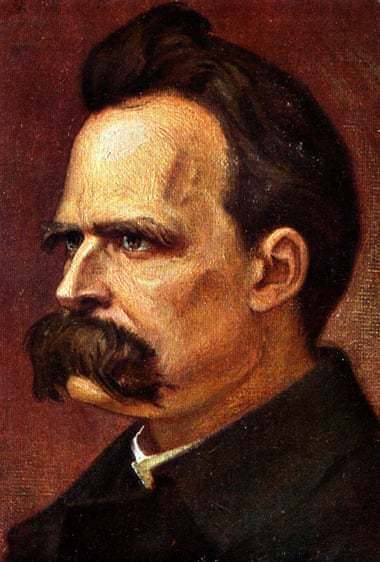

弗里德里希·尼采和他的母亲。图片来源:Ullstein Bild/Getty Images

弗里德里希·尼采、卡尔·马克思、查尔斯·达尔文是20世纪思想家中的三巨头,他们的观点在今天仍有巨大影响。尼采是哲学偶像的破坏者,他的论说包括“上帝已死”、“ 世上没有事实,只有诠释”等。与之密切相关的是他推崇的观念,包括超人说、主人道德和奴隶道德,还有或许最危险的权力意志,这些观念使他长久以来被广泛曲解。有三种关于尼采的谬论格外需要澄清:他的政治立场是极右翼,他是一位厌女者,以及他缺乏幽默感。

这种讹传相当普遍。对于加拿大多伦多大学心理学教授乔丹·彼得森大量引述自己的观点,美国“极右翼”组织领导人理查德·斯宾塞(Richard Spencer)宣称,他是“受尼采启发”。但还是让我们先从纳粹说起。成长于俾斯麦治下的德国,有三件事让尼采十分痛恨:大国、民族主义和排犹主义。“德国,关于德国的一切,这是德国哲学的终结,”他写道,“我要向所有排犹主义开火。”

她的妹妹伊丽莎白则持相反观点。她嫁给了一位著名的激进排犹分子(尼采拒绝出席婚礼),并且夫妻俩还动身前往巴拉圭,去建立“纯种”雅利安殖民者的新德国。在1889年殖民失败时,尼采也失去了理智(发疯)。伊丽莎白返回德国,负责照顾她的哥哥,她收集了他的所有手稿,建立了尼采档案馆。

谈到虚假新闻,伊丽莎白是一个先驱。当她哥哥于1900年逝世时,她认为尼采的死亡面具(以石膏或蜡将死者的容貌保存下来的塑像)不够吸引人,于是就伪造了另一个。对于尼采的写作,她也如法炮制,在翻检尼采的文献遗产后,她按照自己的意愿删减拼贴。她出版了一部关于尼采的不可靠的传记,搁置了尼采的自传《瞧,这个人》的出版,直到她删去了书中对自己的批评。

在出版的内容方面,尼采总是显得很俭省,但是他喜欢在书的标题上玩花样。他写过的标题比书要多得多。他废弃的一个标题是“权力意志”。他像是写购物单一样,潦草记下了许多被废弃的标题。但是伊丽莎白从各个地方搜罗出了一些断句残篇,编造了一部名为《权力意志》的书,以她哥哥的名义出版了。该书相当成功,以至于几年后她又出版了一部增订版。

伊丽莎白一直活到1935年,这让她有了将近40年时间去篡改尼采的文本和信件,控制这些文献遗产。尼采档案馆变成了一个填满了极右翼观点的机构,其激进的民族主义与她自己的观点相应和。她的“帮凶”还包括奥斯瓦尔德·斯宾格勒(Oswald Spengler)和阿尔弗雷德·巴穆勒(Alfred Bäumler),他们见证了柏林焚书,编订了尼采文本的新版本,包括了新版的《权力意志》,它仍然创造着一种尼采本人撰写该文本的假象。巴穆勒由马丁·海德格尔引进尼采档案馆出任编辑。他们两人持有一种奇特的观点,他们认为尼采已出版的著作都不作数,因为他真正的哲学观点存在于未发表的遗作、未出版的文献遗产中,这些资料因为伊丽莎白本人的原因仍由她控制着。这也导致他们继续拼贴碎句断章,把自己的观点借着尼采的嘴说出来。

伊丽莎白十分崇拜墨索里尼。1932年,她劝说魏玛国家剧场排演了一出他创作的剧目。希特勒在演出时到场,献给她一捧巨大的花束。一年后,当时已是德国总理的希特勒访问了尼采档案馆,随身带着他惯用的鞭子,在里面待了一个半小时。当他出来时,鞭子已经不见了。他拄着尼采的步行手杖,那是伊丽莎白送给他的。

希特勒对于把自己变成哲学领袖的想法相当痴迷,虽暂无相关史料证明他是否研究过尼采,但学界普遍认为他没有。1924年,他在监狱里写了《我的奋斗》,当时的图书室留存下来的图书中并不包含任何尼采的著作。它们很可能是他藏书里的一部分,后来图书丢失了,但他以后的图书室里也没有保存任何有翻阅痕迹的尼采著作。那部著名的讲述1934年纽伦堡集会的纪录片被特意起了个尼采式的标题:《意志的胜利》,但是当导演莱尼·里芬斯塔尔(Leni Riefenstahl)问起希特勒是否喜欢读尼采时,他回答说:“不,我不会读太多尼采……他不是我的向导。”

尼采著作中包含的复杂思想对他没用,不过“金发碧眼的野兽”、超人说(任何一个都不是种族概念)以及“超越善恶”之类的妙言警句还是被希特勒无限滥用了。甚至当纳粹的宣传者和演说者霸占了尼采的用词和意义时,他们中的部分人也意识到了其中的荒谬。著名的纳粹思想家恩斯特·克里克(Ernst Krieck)满含挖苦地评论道,尼采不是社会主义者,也不是国家主义者,他还反对种族思想,排除掉这些事实,他才可能是个先锋的国家社会主义思想家。

尼采还有另一个不该有的坏名声:厌女者。生于1844年的他进入了欧洲一所最好的学校学习,而伊丽莎白被送到了帕拉斯基小姐(Fräulein Paraski)的私塾学习如何俘获良婿、经营家庭,以及说一点儿优雅的法语常用语。但尼采将伊丽莎白等同视之,他给她提供阅读书单,敦促她为自己思考,参加公共课程来扩充自己的知识。

1874年,当他在巴塞尔大学做哲学教授时,发生了一场女性进入大学的投票。尼采是仅有的四个支持票之一,这场运动还是输掉了。1876年,他去到意大利加入玛尔维达·冯·梅森堡(Malwida von Meysenbug),梅森堡是一位女权主义者,为女性的解放奋力作战。在1848年革命期间,梅森堡因走私信件被德国驱逐,自此她就在伦敦北部过着流亡生活,靠着当家庭教师维生。玛尔维达声名远播,以至于1864年加里波第在泰晤士河航行时,曾邀请她登上快艇,在早餐期间谈论政治。加里波第放下一个装有软垫的扶手椅,用绞车将她舒服地拉上甲板进行早餐会面,玛尔维达被他那加勒比海盗式的魅力深深折服。

尼采和梅森堡打算在索伦托下面的山洞里建立一个自由精神的学校。这座学校也面向女性,在他们的研究中,哲学、美学、宗教怀疑论、性自由等等无所不包。学校虽未能成形,但他与梅森堡的友谊扩大了尼采的女权主义者交际圈,包括争取女性投票权的积极分子梅塔·冯·萨利斯-马希林斯(Meta von Salis-Marschlins)和雷萨·冯·希恩霍费(Resa von Schirnhofer)。

到了19世纪80年代,女性被允许进入大学的阶梯教室做“旁听生”,尼采鼓励她的妹妹、萨利斯-马希林斯、希恩霍费都去申请。1887年,萨利斯-马希林斯成为了第一个从瑞士大学拿到博士学位的女性。希恩霍费也走上了相同道路,她们俩都取得了哲学博士学位。

1882年,尼采完全彻底地爱上了露·莎乐美(Lou Salomé),这位女郎后来把里尔克和弗洛伊德也给迷住了。这段时期,他描写了女性的心理困境。在《快乐的科学》中,他指出,年轻女性在成长中,被告知性可耻而罪孽是多么荒谬,她们被教导要将男人奉若神明,只有进入婚姻,由男性驱使着,才能体会性的恐怖和责任。她们怎么可能适应这样的生活?“这样,”他注意到,“人就被打上了一个无可匹敌的心结。”

直到读了尼采的信件,我才知道他多么有趣。“如果男人有一把大胡子,最绅士、最理性的男人会坐在它的阴影里,感到很安全,”他自嘲地写道,“作为大胡子的附带作用,他给人这样的印象:好战的、易怒的,而且有时是暴力的——并且他将受到相应的对待。”

受病体和糟糕的目力所限,他只能用短句格言传达他的哲学,尼采深知引起一串笑声的力量。当你沉思这些句子的更深含义时,却不料他拆穿了伪装:“人乃上帝的错误,抑或上帝乃人的错误?”“人不会追求快乐,只有英国人才会这样”——他这样挖苦杰里米·边沁和约翰·斯图尔特·穆勒。“所有物总是减损所有物。”“永远不要相信你在房间里冒出的想法。”他甚至取笑自己的读者:“最坏的读者就是那些表现得像强盗军队的人:他们带走一丁点用得着的东西,把剩下的搞脏弄乱,对整个一块大加斥责。”

尼采是一位不寻常的哲学家,因为他不告诉我们在想什么。世上没有“尼采哲学”这种东西。他用一句格言来总结这一点:“你只变成了一个学生,这是对老师最糟糕的回报。”换句话说,读我,但要进一步思考。

至于围绕他兴起的谬论,最后一句辩解当属于他自己。“我很害怕,”他写道,“想到有一天那些不合格的、不适宜的人们利用我的权威所做的事。然而这是每位老师都有的苦恼……他知道,根据环境和事件,他既会成为人类的灾难,也能变成对人类的祝福。”

(翻译:鲜林)

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】