“凯镇九人”并不是一个孤立、偶发的事件,它发生的机制,是六十年代席卷全世界的革命、抵抗与批判的风潮。

按:1968风云激荡,对它的回味思考亦绵延不绝,而本文和仅仅学术性回顾1968的文章不同,作者通过身边的“凯镇九人”,追溯当年发生的事件原委,更重要的是,将具体而微的“凯镇九人”事件放在宏阔的时空脉络中考察,串联起美国公民不服从运动和冷战时代的主题,使公民抗争、反战、亚非拉反帝反殖等透过这一事件得到鲜活的体现。

文 | 宋念申

(《读书》2018年10期新刊)

凯顿斯维尔(Catonsville)地处巴尔的摩市西郊,紧邻通往华盛顿的高速路,这里的生活安全、平静而又多姿多彩,和美国东岸的其他中产社区并无不同。每到五月,照例是花团锦簇,绿草如茵。教堂、餐馆、唱片店、乐器行,不时透露出百年老镇特有的优雅和惬意。我供职的州立大学就坐落于此,它使凯镇成为马里兰州重要的科研和教育基地。

我两年前搬到凯镇居住,偶然在备课时了解到,一九六八年这里曾发生过一次颇著名的反越战抗议,称为“凯镇九人”事件(Catonsville Nine,简称C9)。不过那个年代,美国反战活动此起彼伏,不计其数。人们更津津乐道的,是席卷全美校园的学生示威,激进组织(如“地下气象员”)的暴力袭击,和相伴于摇滚乐、迷幻剂的嬉皮运动。我并没有对C9事件特别关注。

今年五月,借着本地纪念“C9”五十周年的系列活动,我才有机会了解此事的来龙去脉,并且惊讶于它所串连起的极为宏阔的时空脉络。“凯镇九人”事件远不是我以为的那样,仅是一起针对越南战争的自发性抗议,更不只是一起地方性事件。梳理交错于一九六八年凯镇的时空线索,展现出来的是一部美国社会抗争史,以及扩及全球的冷战时代主题。

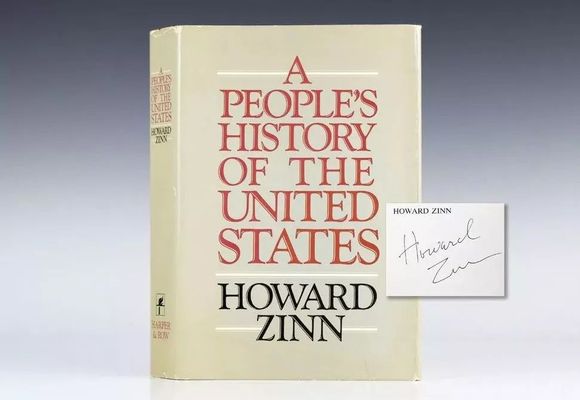

霍华德·津恩(Howard Zinn)是美国著名的历史学家和社会活动家,去世之前长期执教于波士顿大学政治学系。他最为知名的著作,是《美国人民的历史》(A People’s History of the United States)。该书抛弃以国家和英雄为中心的传统视角,从底层人民和大众出发,呈现了美国从哥伦布到“九一一”事件的曲折历程。概括这样长时段的历史,津恩用了不到七百页,但一九六八年“凯镇九人”事件及参与者自白倒占了足足两页。对事件本身,他的记述很简要:

在反战运动早期,出现了一个奇特的新盟友:天主教会的牧师与修女……(一九六八年)五月,从巴尔的摩案中保释出来的菲利普·贝里根神父(Philip Berrigan)又发起第二次行动,他的弟弟……耶稣会牧师丹尼尔(Daniel)也参与其中。他们与其他七人一起来到马里兰州凯顿斯维尔一个征兵办公室,搬出登记册,拿到外面,当着记者与围观者的面点燃。他们被定罪,判刑入狱。这些人以“凯镇九人”而知名。

一些重要的细节可以增加进来。夺纸纵火的九人中,最为知名者当属贝里根兄弟,他们后来成为美国天主教左派的标志性人物,声誉极高。此外,还有一对新婚夫妇:汤姆和玛格丽塔·麦尔维尔(Tom & Margarita Melville),以及约翰·侯甘(JohnHogan)、玛丽·莫也兰(Mary Moylan)、戴维·达斯特(David Darst)、乔治·米希(George Mische)和汤姆·刘易斯(Tom Lewis)。这七男两女,都无须服役(有几位还是退伍老兵),且都不是本镇居民。因此他们的行为不是为了逃避兵役。

凯镇当时的征兵办公室,位于一座有百年历史的新英格兰风格小楼,距离今天我住的地方仅十分钟步程。五十年前的五月十七日下午,九人闯入二楼,众目睽睽之下夺了近四百份征兵纸,扔进一个燃烧废物用的铁篓,来到楼后的停车场。他们在纸上浇上自制的凝固汽油(napalm)——这是美军在越南使用的最臭名昭著的武器之一,划燃火柴,丢下去。在瞬间窜起的熊熊火焰旁,九人划十字祷告,然后手拉手站在原地。记者赶到,全程记录。之后来的是警察。九人平静顺从地登录身份,然后鱼贯踏上收押嫌疑人的厢车。

与众多校园抗议相比,凯镇事件参与者不多,场面不激烈,过程也不长。它更像是一次公共仪式表演,极具象征性。这正是贝里根等人的用意:所有的行为,包括被捕及后续的审判,都是他们表达的平台。行动传达的信息,用丹尼尔·贝里根的话说,就是“烧纸,不要烧孩子”。果然,成年中产白人天主教徒,在牧师带领下故意犯罪、舍身求刑,这种突兀感,不但给司法造成一定困惑,更借由媒体,成功吸引了大众的关注。贝里根称此策略为“肇事不逃”(Hit & Stay,来自“肇事逃逸”,Hit & Run)。

不久,凯镇星火渐成燎原之势。从一九六八到一九七一年,美国东部和中西部发生超过一百起类似的集体闯入、损毁征兵纸(或公布机密文件)事件,当事人都声称受到C9感召。从密尔沃基、华盛顿、芝加哥、纽约到波士顿,“肇事不逃”者焚毁的征兵纸由数百份到数万份不等。几年下来,公众的态度也渐由反对、争议转为同情。审判“凯镇九人”时,有抗议者举着“吊死九人”的牌子到法庭示威,九人分别被判两年或三年监禁(但有人选择服刑,有人选择躲藏)。到了一九七一年审判“坎顿二十八人”案时,陪审团宣告所有嫌疑人无罪。因其不同凡响的影响力,本身不那么戏剧化的“凯镇九人”事件,被多次搬上银屏和舞台、撰成史书、拍成纪录片。

美国史家喜欢讨论的所谓“漫长的六十年代”,是个激荡与动荡并存的年代,对所有国家来说都是如此。漫长的六十年代中,一九六八年也许可算是最“漫长”的一年了。在越南,北越年初发动春节攻势,给美军带来极大的心理震撼;三月发生的美莱村屠杀,是美军在越南最骇人听闻的暴行之一;十一月美军狂轰胡志明小道,在老挝边境倾泻三亿吨炸弹。美国国内,则经历着严重的社会撕裂:马丁·路德·金于四月被刺身亡,仅仅两个月后,有望代表民主党参选总统的罗伯特·肯尼迪也遇刺而亡;八月,芝加哥的民主党全国代表大会,引发大规模暴乱;共和党人尼克松在一片争议中当选总统。世界范围内,学生运动一浪高过一浪,一月,日本全学联发动四万七千人抗议美国航母开往越南;纽约哥伦比亚大学的学生在四月攻占行政楼;巴黎的学生则把目标对准戴高乐,掀起“五月风暴”;美国最大的学生反战组织“学生争取民主社会”也在酝酿更为激进的抗议形式。

此时,一向保守的天主教内部,也出现了挑战传统教会的天主教左派。第二次梵蒂冈大公会议(简称“梵二会议”)于一九六五年结束,会议的几项重要成果:倡导教会介入社会,与非天主教团体对话,以和平手段解决冲突等,成为天主教左派反战、反殖论述的理论资源。一九六八年之前,菲利普和丹尼尔两兄弟,各自都已经是民权运动中的颇有影响力的活跃分子了。

五十年后,在凯镇,纪念者们谈到C9事件,都把它看作美国“公民不服从”传统的自然延续:这个传统可以上溯到建国前的“波士顿茶党”,解救黑奴的“地下铁路”,梭罗著名的同名短文……但对C9产生最大影响的,还是黑人罗莎·帕克斯拒绝给白人让座的公车运动,以及一九六七年马丁·路德·金在河边教堂发表的反越战演讲。正是在这次演讲中,金明确指出了越战与美国严重的种族、经济不平等之间的同构关系,把民权运动与反战运动视为有机的一体。贝里根兄弟与马丁·路德·金颇有交往,河边教堂的演讲在民权运动内部引发争议,却得到他们的支持。和金一样,贝里根兄弟也坚信,反越战应该是实现社会平等的重要一环。

一九六七年十月,菲利普·贝里根、艺术家汤姆·刘易斯以及另外二人,到巴尔的摩市一家征兵办公室,把混合了动物血和自己血的血浆,泼在征兵纸上。这一行为既体现非暴力原则,又传达了对嗜血战争的抗议。所谓“巴尔的摩四人”事件,便成为日后C9事件的预演。

今天的纪念者,都沿着“公民不服从”的逻辑,梳理C9之后非暴力抗争运动的发展:反核、反跨国公司、反军工复合体、反媒体垄断以及环保运动……但听到这里,我心中掠过一些遗憾。一个重要的关键词——越南,似乎被遗漏了。这加剧了我一个隐隐的疑虑:如果这一切抗争,仅仅是美国某种自由主义伦理传统的表达,那么当把这样的伦理施之于美国以外,会不会表现为另一种傲慢的霸权?就像某些“人权斗士”的作为?

茶歇的时候,有幸与九人中仍健在的两位之一,玛格丽塔·麦尔维尔交谈。我提出了我的困惑:“我注意到没什么人谈越南。对一九六八年的你来说,越南到底意味着什么?”她笑了笑说:“你是对的:对于我来说,做这件事并不只为了越南。”

凝固汽油(napalm)是一种以苯和聚苯乙烯为黏稠剂的燃料,当它黏着在人体上燃烧,会急速消耗周围的氧气,造成皮肤瞬间大面积灼伤。美军在“二战”中已对德国和日本投下凝固汽油弹,在朝鲜战争中更大规模施用,数量远超“二战”。但公众第一次对它的残忍有感性认知,恐怕还是因为越战,尤其是看到那张著名的照片之后:衣服被烧尽的越南小女孩潘金福,因剧烈的灼痛而双臂张开,哭喊着跑来——但那已经晚至一九七二年。

玛格丽塔·麦尔维尔则在此之前五六年,就目睹了凝固汽油弹的巨大伤害。不是在越南,也不是在朝鲜,而是在一个我意想不到的地方:中美洲小国危地马拉。

玛格丽塔,以及她后来的丈夫汤姆,在二十世纪五十年代被教会派到危地马拉,在穷困的农村地区服务。他们震惊于当地农民极其悲惨的生活,也逐渐认识到悲惨的根源:美国联合果品公司大量兼并农民土地,贪婪掠夺资源,控制经济命脉。而以遏制共产主义为名,美国政府推翻主张土地改革的阿本斯政府,扶植军人独裁政权,残酷镇压反政府的农民游击队,对当地印第安人实施种族灭绝。怀着对农民的无限同情,两位神职人员,以及后来加入他们的约翰·侯甘(也是C9之一),积极为游击队提供帮助——这也是梵二会议在拉美的回响,“解放神学”的早期实践之一。但此事被所属教团发现,他们被勒令离开危地马拉。

在相对封闭的中美洲的农村,他们对越南战争几乎一无所知,也不了解美国国内酝酿的反战运动。玛格丽塔告诉我,自己注意到越南,“是因为美国在危地马拉秘密训练飞行员投掷凝固汽油弹。我这才了解到:他们在危地马拉做的事情,是在为越南做准备”。美军把怀疑为游击队控制的地区列为“任意交火区”——和他们对北越的定义一样。飞机从巴拿马起飞,到危地马拉投下普通炸弹或凝固汽油弹后返回,并考察效果。这些行动在当地不是秘密,但美国政府从未公开承认。麦尔维尔夫妇参与贝里根组织的焚烧行动,其主要动力,就是借助越南,呼吁人们关注危地马拉发生的屠杀。

凯镇事件后,麦尔维尔夫妇选择服刑,出狱后进入美利坚大学学习人类学。他们用自己的经历撰写论文,并以《危地马拉:土地所有权的政治》为题出版。后来此书在英国出版时,恢复了原标题:《危地马拉:另一个越南》。

与他们类似,乔治·米希参加C9行动,也是因为他在另一个拉美国家——多米尼加的亲历。为了防止中美洲出现第二个古巴,美国长期支持残暴独裁的特鲁西略政权,在特鲁西略被刺杀后,又派兵协助军政府镇压左翼反对派。米希曾为此奔走呼吁,提请公众和教会注意,但并无效果。

九人中的另一位女性,是玛丽·莫也兰。她参与抗议行动,与她在东非长达六年的经验相关。她由教会派遣,到乌干达当护士,因为主张给予黑人医护更多职责和更好的医学训练,和白人院长发生争执,丢了工作。一九六五年她回到华盛顿,参与到黑人和妇女平权运动中。九人之中,她性格最为桀骜,也表现出最强烈的性别平等意识,为此甚至后来同贝里根兄弟交恶:在她看来,这次铤而走险,女性的贡献完全被贝里根兄弟的光芒掩盖。不过津恩在《美国人民的历史》中却专门记录了她自述的经历,篇幅不少于贝里根(此内容未见于中译本)。仅摘译片段:

……我生命中的政治转折点是我在乌干达的时候。美国飞机轰炸刚果时,我正在距离刚果边境很近的地方。飞机飞过来炸掉了两个乌干达村庄……美国飞机究竟来干什么?

后来我在达累斯萨拉姆,周恩来来了。美国使馆发信说所有美国人都不能去街上,说他是个卑鄙的共产党领导人;可是我认定:他是位正在创造历史的人,我想见到他……

读到此处,我不由得暗暗称奇:乌干达、刚果、坦桑尼亚、周恩来……以这样奇妙的方式,凯镇事件突然一下子展现出更宏大的全球性背景。一九六五年周恩来访问坦桑尼亚,是中非关系的里程碑。就在那年,中国宣布无条件援助坦桑尼亚和赞比亚,帮助建设连接两国的铁路。没想到,在一九六八年,我所居住的小小凯镇,不但连缀起越南和拉美,而且通过非洲,连缀起中国!

九人之中唯一有直接的越南经验者,是丹尼尔·贝里根牧师。一九六八年一月,北越政府计划释放三名俘获的美军飞行员,请美国的反战组织派人到河内交接。丹尼尔领命前往,他目睹了美军日复一日的轰炸,以及越南人的顽强抵抗。这番经历让他最终加入到哥哥组织的凯镇抗议中。和他同去河内的还有一位历史学家——正是霍华德·津恩。二人结下终身友谊——这也许解释了为什么津恩在书中对C9事件着墨甚多。

复杂的时空线索交汇于凯镇,构成C9事件的丰富内涵。确如玛格丽塔所说,它不仅关乎越南。它是美国两百年公民抗争传统和冷战年代亚洲、非洲、拉丁美洲的反帝反殖斗争主题,在斯时斯地的碰撞、结合。同样,如果我们把视点从凯镇放大,把它看作全球一九六八年的一个微小的组成部分,则更可以理解其时代意义。“凯镇九人”并不是一个孤立、偶发的事件,它发生的机制,是六十年代席卷全世界的革命、抵抗与批判的风潮。

我的疑虑也渐渐消除了:“凯镇九人”对第三世界的同情和理解,是从当地的生活经验中得来的,是在与底层人民共同抗争中体认到的,这不就是社会科学工作者最珍视的田野经验么?他们和那种坐在宽敞舒服的办公桌前,每天通过《纽约时报》或《经济学人》了解世界,边享受跨国公司带来的廉价商品,边为发展中国家“人权状况”愤愤不平的中产白领完全不同;和那种坐着公务舱或头等舱,飞遍全球参加各种“批判”研讨会的资深教授更判若云泥。他们对第三世界的理解扎根于泥土,沉重而痛切。

与丹尼尔·贝里根的越南之行,让历史学家霍华德·津恩感到震撼。津恩曾经作为飞行员参加“二战”,对德国投下过凝固汽油弹。尽管他很早就参与到反战和民权运动中,甚至为此丢过教职,但在河内,他才第一次体会到作为被轰炸的一方的滋味。回到美国后,他更不遗余力地将批判化为行动。津恩致力在学术共同体内部推动进步。在美国历史学家协会一九六九年度年会上,他和一批学者提议学会通过一项反战声明,但遭到权威们的抵制。会议接近结束时,津恩抓过麦克风,请求推迟会议,好让反战声明至少有机会宣读。这时,刚刚卸任的学会前主席上来,在扭打中夺下他手中的麦克风。这位抢夺话语权的前主席,就是中国人非常熟悉的汉学家费正清。一九七一年,津恩和乔姆斯基合作,整理出版了《五角大楼文件》,揭露美国从一九四五年起就秘密介入中南半岛的事实。与此同时,他开始构思、写作一部从底层和反抗者视角出发的美国史。《美国人民的历史》于一九八〇年首版,此后多次修订,在保守派、史料派的指责中仍屹立不倒,成为体现鲜明时代精神的经典读本。

津恩与费正清发生肢体冲突时,美国年轻一代亚洲研究者也已与费正清(以及他所代表的亚洲研究传统)发生了深刻的理念、认知和方法冲突。冷战时代,美国情报机构通过各类基金会,资助为政治服务的“区域研究”。而越战的泥沼,让新一代的学者认识到,学术与冷战的深度合谋,造成美国的亚洲认知和政策的重大偏差。虽然费正清对越战有温和的批评,但是他所坚持的认知方式——即把中国及亚洲完全按照美式“现代化”理论模式来理解——在新一代看来,间接支持了美国对亚洲,特别是对中国和越南的错误政策。在一九六八年的亚洲学会年会上,这些学者成立了自己的组织:“关切亚洲学者委员会”。成员们此后不但参与到各类反战行动中,而且通过著书立说,深刻改变了美国亚洲知识的形态。塞尔登、卡明斯、道尔、裴宜理、周锡瑞、比克斯等,开辟出亚洲研究的新篇章。

他们属于激荡的一九六八年一代,和“凯镇九人”一样。

一九六八年一代人,在何种程度上改变了美国呢?毋庸讳言,他们的行为并未导致越战的结束,对政策的影响也微乎其微。他们的意义,在于唤醒良知,使越战(以及其后美国发动的多次战争)在道德上破产。一九六八年前后,美国公众对越战的支持出现逆转,到今天,绝大多数美国人都认定越战是非正义的。一九六九年的津恩没能让历史学家协会通过反战声明;但在二〇〇七年,该协会针对伊拉克战争,通过了历史上第一次反战声明。正是贝里根、津恩这些行动者,把战争、核武器、凝固汽油弹、军工复合体、跨国公司、利益集团……逐一展示在阳光下接受道义拷问。

不久前,佛罗里达帕克兰枪击案中幸存的中学生们,发起控枪游行,声势浩大。有评论者把他们与一九六八年一代联系起来。我倒不觉得他们真能改变利益集团对美国宪法修正案的绑架,但此行动的最大意义,和当年的反战一样,是唤起更多美国人的良知和常识,把枪支利益集团绑在道德的耻辱柱上。不错,一九六八年一代和他们的继承者是一群喧哗与骚动时代的理想主义者。他们不是圣人,他们的表达有时显得刺耳。然而,谁能轻视他们西西弗式的抵抗呢?

随着越战结束,反战运动陷入低潮。不少活动家转向种族、性别和环保等议题。贝里根兄弟则坚持把批判矛头指向核武器和军工复合体。二十世纪八十年代,他们发起新的抗议,取《旧约》中“化剑为犁”的典故,命名为“犁运动”(The Plowshares Movement)。一次次与制度冲撞,也一次次被判刑入狱。菲利普和丹尼尔分别在二〇〇二年和二〇一六年去世,但“犁运动”并未停止。最近一次行动,发生在今年四月四日的佐治亚州国王湾——全球最大的核潜艇基地。七位抗议者,以菲利普的遗孀、七十八岁的伊丽莎白·麦卡丽思特(Elizabeth McAlister)为首,闯入禁区,手持标语和榔头示威。这天,正是马丁·路德·金遇刺五十周年。

一个月后,凯镇举行了C9事件五十周年的纪念活动,受邀的麦卡丽思特无法前来,她和其他国王湾抗议者仍在狱中,不得保释。台上,组织者和嘉宾把一张写有她名字的大大的纸牌放在一张空椅子上,表达关切和敬意。我看着来宾和观众,大多已白发苍苍。

他们在抗争。

(《美国人民的历史》,霍华德·津恩著,许先春等译,上海人民出版社二〇〇一年版)

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】