无知如今成了一种时尚。

撰文:角谷美智子

翻译:陶小路

人类历史上最骇人听闻的两个政权出现在20世纪,两者的统治根基是:对真相的违背和破坏;在犬儒主义、厌倦和恐惧情绪的共同作用下,那些希望拥有绝对权力的统治者的谎言和虚假承诺,更容易被人们所接受。汉娜·阿伦特在其1951年出版的《极权主义的起源》一书中写道,“极权主义统治秩序的理想臣民不是坚定不移的纳粹主义者或极左分子,而是这样一些人:对于他们而言,事实与虚构之间(经验的现实)、真相与虚假之间(思想的标准)不再存在区别。”

阿伦特的文字读起来越来越不像是写于上个世纪,而是像对我们今天的政治和文化景观的描述,令人不寒而栗。在今日世界,虚假新闻和谎言在俄罗斯的“巨魔工厂”(troll factories,大量俄罗斯水军的工作场所——译者注)以工业量级被生产出来,当今的美国总统也在各种场合的讲话中、在自己的推特账户上,传播着各种假新闻和谎言;然后,这些假新闻和谎言再飞速通过社交媒体账户传播到世界各地。因为不同意识形态主张所形成的网络上的一个个孤岛和过滤气泡的存在,人们失去了对现实的共同感受;属于不同社会,有着不同信仰之间的人们失去了相互之间进行沟通的能力,原有的秩序被搅乱,民族主义、部落主义抬头,人们对外来者的仇恨加深,对社会变革感到恐惧。

我不是想将今天的种种境况和第二次世界大战时期的巨大恐怖直接进行类比,而是要去观察人们的某些处境以及他们的态度(玛格丽特·阿特伍德将这些处境和态度比作奥威尔的《1984》和《动物农场》中的“危险信号”),这些处境令人们容易受到煽动、在政治上被操纵,一些国家则会轻易地被潜在的独裁者掌控。我想去审视,人们对事实的忽视,用感情代替理性以及语言的被腐蚀导致了真相的价值遭到怎样的削弱,而这一切对世界意味着什么。

“真相的衰败”(truth decay)一词如今也进入到“后真相”时代的词汇库中,这个词汇库里还包括人们如今已经熟悉的“假新闻”(“fake news”)和“另类事实”(“alternative facts”)。还不是只有假新闻,还有伪科学(由否认气候变化和反对接种疫苗的人们制造)、假历史(宣传者是大屠杀历史修正论者和白人至上主义者)、脸书上的假美国人(由俄罗斯的巨魔工厂制造)、社交媒体上的假粉丝和假的“点赞”(机器人生成)。

美国第45任总统特朗普撒的谎又多又快。根据《华盛顿邮报》的计算,在他上任的第一年里,他发表的虚假或者具有误导性言论的次数达到了2140次,平均每天5.9次。他的谎言覆盖范围很广,从俄罗斯对美国总统大选的干预的调查,到他的受欢迎程度和取得的成绩,再到他看电视的时间……而这些谎言还只是危险信号里很容易让人注意到的,除了这些,其他危险信号一直没停过:他持续攻击民主制度和规范,新闻界、司法系统、情报机构、选举制度以及保证美国政府正常运转的公务员都是他攻击的对象。

真相遭受攻击的情况也不仅限于美国。在世界各地,民粹主义和原教旨主义浪潮一波接着一波,人们更少通过理性辩论来寻求解决方法,而是被恐惧和愤怒情绪驱动;民主制度遭到侵蚀,专业见解被群众的智慧取代。英国举行退欧公投前,有关英国与欧盟的金融关系对英国不利的说法很流行,这些虚假的说法让很多人投了支持英国退欧的票;为达到破坏民主国家的信誉和稳定的目的,俄罗斯政府开动宣传机器,在法国、德国、荷兰和其他国家举行选举前,大量散播虚假信息。这一切是如何发生的?真理和理性是如何变得像现在这样稀罕?它们目前的这种岌岌可危的处境对我们的公共话语意味着什么,对我们未来的政治、政府的治理又意味着什么?

我们可以很容易地看到特朗普的当选背后有着一系列独特的、不可重复的因素:仍然遭受2008年金融危机余波影响的美国选民感到心灰意冷;俄罗斯对大选的干预,社交媒体上充斥着挺特朗普的假新闻;特朗普的对手希拉里在选民中的支持率呈现两极分化,而且她也成为了平民主义者谴责的华盛顿精英的代表;各个媒体对特朗普这个前真人秀明星产生的巨大流量欲罢不能,为他的竞选活动贡献了价值约50亿美元的免费报道。

如果某小说家在作品里塑造了一个如特朗普一样的反派:一个不仅自恋、虚伪、无知、偏狭、粗野,而且好出煽动言论、行事独断专横的人物形象,那么这个小说家可能会被指斥胡编乱造,因为这个人物形象完全不可信。事实上,现任美国总统似乎不像是某个小说里的人物,而更像是一些癫狂的漫画家笔下的形象。但是,特朗普那些可笑的特质不应该吸引我们所有注意力,我们应该看到他对真相和法治的攻击所导致的极其严重的后果,还应该看到因他所暴露出来的、我们的制度和数字通讯存在着的种种缺陷。如果不是因为公众对讲述真相漠不关心,如果不是因为人们在对信息的获取上出现了系统性问题的话,这个在竞选期间就被爆出撒谎成性、搞各种商业欺诈的候选人,不太可能获得如此高的支持。

在特朗普这里,个人的就是政治的。在很多方面,特朗普不是一个奇异的漫画人物,而更像是以下诸多互相交织的倾向的化身:新闻、政治与娱乐融合,为害甚巨的美国政治的极化现象,民粹主义者对专业知识越发强烈的蔑视……它们都对真相造成了破坏。

几十年来,客观性逐渐不被人们看重,甚至那种认为人们可以尽力去接近真相的想法也是如此。丹尼尔·帕特里克·莫伊尼汉(Daniel Patrick Moynihan)表达过一个很有名的观点,“每个人都有权表达自己的观点,但是没有权表达只属于他自己的事实”,我们比以往任何时候都更需要强调这一点:两极分化已经变得非常严重,如今的美国选民甚至很难就哪些是事实、哪些不是事实达成一致。社交媒体更是极大地加快了分化:在社交媒体上,用户能够与自己志同道合的人联结到一起,社交网络上的新闻是根据个人喜好所定制,人们的先入之见因之被加强,随之生活在愈加狭窄的信息孤岛中。

自20世纪60年代开始文化战争以来,相对主义的影响一直处于上升趋势。当时,它被新左派所接受,他们急于用相对主义来揭示那种西方的、资产阶级的、男性主导的思想所存在的偏见;它也被那些传播后现代主义“福音”的学院派人士所接受,后现代主义主张,普遍的真相不存在,只存在各种较小的、个人化的真相。这些观念都是由当时的文化和社会力量所塑造的。从那以后,相对主义的论点便被右翼民粹主义者用来为自己服务。

从被汤姆·沃尔夫(Tom Wolfe)描述为“我时代”(“Me Decade”)的70年代到现在这个自拍年代,相对主义与处于上升之势的自恋和主观性水平实现了完美的同步。那种认为一切都取决于你的观点的观点(所谓“罗生门效应”)渗透到我们的文化中也就毫不奇怪了,从劳伦·格罗夫(Lauren Groff)的《命运和暴怒》(Fates and Furies)等流行小说到《婚外情事》(The Affair)这样的电视剧,其创作基础无不是那种认为真相不止一种的观点。

近四十年来,我一直在阅读和撰写如下种种问题的文章:解构的兴起和大学校园里围绕着文学经典发生的论战;围绕着关于奥利弗·斯通(Oliver Stone)的《刺杀肯尼迪》(JFK)和凯瑟琳·毕格罗(Kathryn Bigelow)的《猎杀本·拉登》(Zero Dark Thirty)等电影中虚构历史的拍摄方式的辩论;为避免信息透明,克林顿和布什政府做了许多事情,把现实界定为他们想要的样子;特朗普对语言发动的战争,将不正常的东西变得正常;技术对我们如何处理、分享信息的影响。

硅谷企业家安德鲁·基恩(Andrew Keen)在其2007年出版的《业余者的狂欢》(The Cult of the Amateur)一书中警告说,互联网不仅超乎想象地实现了信息的民主化,同时也让“群众智慧”取代了真正的知识,更危险的是,它还让事实与意见、有学识的观点和胡乱猜测之间的界限变得模糊。2017年,学者汤姆·尼科尔斯(Tom Nichols)在《专业知识之死》(The Deatn of Expertise)中写道,无论左右翼人士,都对确定性的知识产生了一种偏执的敌意,人们不竭余力地辩称,“任何人关于任何事物的任何意见都和其他人的意见一样有价值”。无知如今成了一种时尚。

后现代主义的一个观点认为,所有真相都不是没有立场的(也取决于一个人的视角),所以也就推出这样一个观点:要去理解或描述一个事件,存在着许多合理的方式。这种观点推动了更平等主义话语的出现,从而让以前一直被剥夺各种权利的人群获得发声的可能;但这种观点也被一些人用来为那些令人不适的或已经被戳穿的理论寻找支持,或者将一些无法等同的事物等同起来。例如,神创论者呼吁,学校应该在教进化论的同时也教“智能设计论”(intelligent design,是对神的存在的宗教性论证,尽管支持者认为智能设计论是一个“关于生命起源的科学理论”,但其已遭主流科学界视为伪科学——译者注)。一些人辩称,“两个都应该教”。其他人则说,“教给孩子有争议性的事情。”

特朗普也用过这种“两边都有理”的论点。2017年,弗吉尼亚州政府决定移除象征南方邦联的雕像,一些新纳粹分子在夏洛茨维尔举行集会表示抗议,抗议现场也聚集了许多反对白人至上主义的示威者。特朗普试图给两边的人划等号,他宣称道,“两边都有一些非常优秀的人”。他还说,“对于多方表现出的仇恨、偏狭和暴力,我们对此做出最严厉的谴责。”

那些否认气候变暖、反疫苗和其他在科学上不占理的群体随意使用着如“多方面”、“不同观点”、“不确定性”、“多种认识方式”等经常出现在讲授解构的大学课堂中的词语。拿俄米·奥莉丝(Naomi Oreskes)和埃里克·M·康威(Erik M Conway)在其2010年出版的《贩卖怀疑者》(Merchants of Doubt)一书中告诉我们,为了让人们对科学产生怀疑,右翼智库、化石燃料行业以及其他一些行业采用了所谓“烟草业策略”:通过传播一些虚假信息,让公众心中滋生疑窦,从而对吸烟会造成怎样的危害产生莫衷一是的意见。一位烟草业高管1969年在一份臭名昭著的备忘录中这样写道,“怀疑是我们的产品,因为怀疑是与公众心目中存在的‘整体事实’竞争的最好方式。”

从本质上讲,这个策略就是:找来少数所谓的专业人士来反驳已经有明确结论的科学研究,或者争辩说还需要做更多的研究;将这些错误的论点列成一条条发言点,然后一遍遍重复;与此同时,对真正的科学家的声誉发起攻击。如果各位对这个策略感觉很熟悉,那是因为特朗普和他的共和党盟友在为各种政策(从枪支控制到在美墨边境修墙)辩护时也使用了这个策略,全然不顾这些政策与专家评估和全国民意调查的结果背道而驰。

奥莉丝和康威认为,主流媒体中的一些从业人员经常为了平衡的目的,“导致那些不值得重视的少数人的观点可信度增加”,客观上也导致了这种所谓的“烟草业策略”。一些记者错误地将平衡当成了讲述真相,把为中立而中立当作准确,从而让真相与虚假的主张对等;同时也迫于右翼利益集团的压力,向公众呈现“双方的意见”;电视新闻的节目形式是,持针锋相对的两种观点的人进行辩论——即使一方代表了科学界大多数人的共识,而另一方表达的观点完全不被主流科学界所认可。例如,2011年BBC信托会发布的报告指出,在人为造成的气候变化问题上,BBC的科学报道“对很边缘的意见给与了过度的关注”。《每日电讯报》的一篇报道的标题指出,“BBC的工作人员被要求停止邀请科学怪人上科学节目”。

在一场关于新闻自由的演讲中,美国有线电视新闻网首席国际记者克里斯蒂安·阿曼普尔(Christiane Amanpour)以媒体对2016年总统大选所做的报道为背景,就媒体这种“平衡”报道发表了以下看法:“很多媒体都绞尽脑汁,试图将平衡、客观、中立和至关重要的真相区别开来……很久以前,我在报道波斯尼亚的种族清洗和种族灭绝时学到,永远不要把受害者和施害者对等,永远都不要在道德或事实上给二者划等号,否则你就成了那些无法用语言形容的罪行的帮凶。我相信真相,不相信中立。我认为,我们不能让真相被庸俗化。”

西方世界在20世纪60年代和70年代经历了文化上的震动,艺术家们苦苦寻求,应该如何描绘这种分崩离析的现实。像约翰·(John Barth)、唐纳德·巴塞尔姆(Donald Barthelme)和威廉·盖斯(William Gass)这些作家开始创作具有自我意识的后现代主义小说。在这些小说中,相对于传统的叙事方式而言,形式和语言被更多地强调。其他一些作家模仿雷蒙德·卡佛,采用一种简约的写作方法,创作精简、主题单一的小说。随着对更宏大的真理的追求在学术界变得越发不合时宜,人们在日常生活中感觉到越来越强烈的漂泊不定、失去重心,一些作家选择将自己的写作聚焦到最细小、最个人化的真相:他们只写自己。

菲利普·罗斯在1961年的一篇文章中写道,美国的现实变得非常混乱,“让人觉得自己的想象力在这样的现实面前显得过于贫乏,十分尴尬”。他写道,这种情况导致“小说家对我们这个时代的一些更宏大的社会、政治现象失去了兴趣”,然后如他自己那样,退回到更为可知的自我世界。

1989年,汤姆·沃尔夫写了一篇引起很多争议的文章,他在文章中对时代的种种新潮表示哀叹,他为老派的现实主义写作在美国小说中的消亡而哀伤不已;他敦促小说家“走进我们这个狂野、奇异、浮华、不可预测的国家,将其重新转变为文学上的养料”。他在自己的《虚荣的篝火》(The Bonfire of the Vanities)和《完美的人》(A Man in Full)等小说中便去进行了这种尝试,他在小说中借用自己作为记者的技巧,描写出那种巴尔扎克的作品里才有的丰富细节,各种亚文化在他的小说中变得血肉丰满。但是,尽管沃尔夫20世纪70年代曾是新新闻主义(强调记者的声音和视角)的有力倡导者,但他的这番新宣言没有在文学界得到响应。相反,包括路易丝·厄德里克(Louise Erdrich)、大卫·米切尔(David Mitchell)、唐·德里罗(Don DeLillo)、朱利安·巴恩斯(Julian Barnes)、恰克·帕拉尼克(Chuck Palahniuk)、吉莉安·弗林(Gillian Flynn)和格罗夫在内的作家,对诸如多种视角、不可靠的叙述者以及互相交织的故事线索等写作技巧(福克纳、伍尔夫、福特·马多克斯·福特和纳博科夫等作家最早使用这些技巧)乐此不疲,将这些技巧用来描述这个新的“罗生门式的现实”,而在这种“罗生门式的现实”中,主观性才是真正起决定性作用的;另外,用比尔·克林顿的一句臭名昭著的话来说,真相是什么“取决于‘is’这个词怎么解释”。(克林顿的原话是:“It depends upon what the meaning of the word 'is' is. If the—if he—if 'is' means is and never has been, that is not—that is one thing. If it means there is none, that was a completely true statement. Now, if someone had asked me on that day, are you having any kind of sexual relations with Ms. Lewinsky, that is, asked me a question in the present tense, I would have said no. And it would have been completely true.” 译文:这取决于‘is’这个词怎么解释。如果is的意思是从来没有过,这是不对的,这是一回事。如果is是说现在没有,这是完全真实的。如果有人问我的那天,有没有和莱维斯基小姐发生关系,这是问我一个现在时态的问题,我会回答,没有。而这是完全真实的——译者注)

但对于许多作家而言,罗斯称之为“纯粹的关于自我的事实,被视为不可侵犯的、强大的、勇敢的自我,乃是一个不真实的环境中唯一真实的东西”,仍然是让他/她们更感舒适的领域。自2000年以来,这种倾向催生了回忆录写作的热潮,包括像玛丽·卡尔(Mary Karr)的《骗子俱乐部》(The Liars’ Club)和戴夫·艾格斯(Dave Eggers)的《怪才的荒诞与忧伤》(A Heartbreaking Work of Staggering Genius)这样的经典作品,这些创作者因而成为了他们这一代人之中最重要的声音。随着卡尔·奥韦·克瑙斯高 (Karl Ove Knausgaard)的六卷自传体小说《我的奋斗》(My Struggle)的问世,回忆录写作的热潮和博客写作的流行最终达到最高潮。《我的奋斗》里充满了种种细致入微的描写,而这些细节都取自克瑙斯高的日常生活。

随着有关客观真理的概念不被看重,通过传统研究收集的经验证据遭到怀疑,“个人见证”也在大学校园里变得流行。学界人士开始在自己的学术论文的序言中探究自己的“立场”——他们的种族、宗教、性别、背景,个人经历可能会影响、扭曲自己的分析,或者令其分析具有可信性。

在一部2016年美国大选不久前上映,名为《超级常态》(Hyper Normalisation)的纪录片中,导演亚当·柯蒂斯(Adam Curtis)以表现主义、蒙太奇的手段,对后真相时代的生活进行了一番冥想。纪录片的片名是人类学家阿列克谢·尤尔查克(Alexei Yurchak)创造的一个术语,他是想用这个词来描述苏联崩溃前最后几年的苏联民众生活;当时的苏联人都知道几十年来苏联政府进行的宣传有多么荒谬,但却难以设想出任何替代方案。柯蒂斯在纪录片的旁白中表示,多年来,西方国家的民众也不再相信政治家一直对他们说的事情,于是特朗普意识到,“面对这种情况,你可以对现实做点手脚”,在此过程中“进一步破坏、削弱旧的权力形式”。

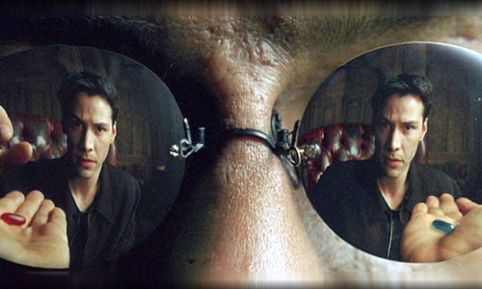

特朗普的一些极右翼盟友也试图以自己的方式重新定义现实。在电影《黑客帝国》的一个场景里,主人公尼奥需要从两个药丸选择一个服下,如果服下红色药丸,他将看到现实的残酷真相;蓝色药丸催人入眠,现实被幻觉所替代。“另类右翼”和一些愤愤不平的男权团体成员借用这个电影场景,声称要“让这些信奉主流思想的傻缺吃下红色药丸”(“red-pilling the normies”),意思是要说服人们支持他们的主张。换句话说,他们要人们接受这个颠倒黑白的另类现实:白人遭受迫害,多元文化主义是一个严重威胁,男人受到女性的压迫。

爱丽丝·马威克(Alice Marwick)和丽贝卡·刘易斯(Rebecca Lewis)做了一份关于网络虚假信息的研究报告,她们认为,“一旦某些群体在一个问题上面 ‘被灌红色药丸’,他们就可能会接受其它极端主义思想。曾经相对来说没有政治色彩的网络文化空间,开始充斥着带有种族主义色彩的怨恨情绪。一些科幻小说、粉丝和游戏社区在接受了常见的反女权主义观点之后,很快就会开始支持白人民族主义思想。一些原本带有‘讽刺意味’的纳粹图像和狠毒的绰号正被用来表达真正的反犹主义情绪、观点。”

爱丽丝·马威克和丽贝卡·刘易斯认为,另类右翼在网上传播其思想的策略之一是,一开始将极端观点“稀释”成为没有那么极端的观点,以此来吸引广泛的受众;两位作者在研究报告中写道,在网上的一些年轻男性群体中,“从拒绝政治正确,再到将他们的问题全部推到女性、移民或穆斯林身上,这个过程用不了多久。”

许多厌女症和白人至上主义表情包(memes)和大量假新闻最早出现在4chan和Reddit等网站上,或者在这些网站上最早获得影响力,等它们的影响大到一定程度,它们会被人们在脸书和推特上传播,得到更多主流人群的关注。研究网络上的阴谋论的蕾妮·迪雷斯塔(Renee DiResta)认为,一些心怀恶意的行动者(包括俄罗斯等外国政府)把Reddit当成很有用的试验各种表情包或假新闻的地方,他们能在Reddit上看到有多少人转发、分享这些表情包或假新闻。蕾妮·迪雷斯塔于2016年春警告说,因为社交网络的算法提供给人们的是流行、热门的新闻,而非准确或重要的新闻,阴谋论的传播因之被助长。

这种非主流内容会影响人们对疫苗、城市区段划分法令以及饮用水加氟等问题的思考,也会渗透进围绕这些问题进行的公共政策辩论之中。在蕾妮·迪雷斯塔看来,问题的一部分是由社交媒体上的“热情不对称”(“asymmetry of passion”)现象所导致:大多数人不会花时间在网上写那些显而易见的事情,“与此同时,充满热情的阴谋论者和极端分子却在网上制造出巨量信息, 目的是要‘唤醒愚民’”。

蕾妮·迪雷斯塔补充说,推荐引擎让阴谋论者彼此联结,目前,这种联结已经达到非常紧密的程度,“已经不再仅仅是不同意识形态的过滤泡沫这么简单,人们形成了一个个孤立的部落,属于这些部落里的人们体验着只属于他们的现实,并且以他们的事实来行事”。她总结道,到达了这种程度,“互联网就不再仅仅只是反映现实,而是直接塑造了现实”。

作家詹姆斯·卡罗尔(James Carroll)曾经这样写道:语言之于我们,有如水之于鱼。“我们在语言中游动。我们用语言思考。我们生活在语言中。”这就是为什么奥威尔会写出“政治上的混乱与语言的衰退有关”这样的话;他指的语言衰退是指:文字本身与意义分离,领导者的真实意图与其宣称要实现的目标之间出现巨大差距。这便是为什么,在特朗普政府的一连串谎言,以及特朗普用语言传播不信任和纷争等行为面前,美国社会和整个世界会感觉迷失了方向。这就是为什么历史上的专制政权会吸收日常语言为其所用,因为这样一来便可以控制人们的沟通方式——《1984》中的真理部正是采用这种方法,以达到否认外部现实的存在,捍卫老大哥的绝对正确的目的。

奥威尔的“新话”是虚构出来的,但是,人们常常讽刺,苏联和东欧共产主义政权要求民众使用的“僵化的语言”便是一种“新话”。法国学者弗朗索瓦·汤姆(Françoise Thom)在他写于1987年的一篇论文中指出,“僵化的语言”有如下特征:抽象,回避具体事物;同义反复(“马克思的理论之所以是真理,乃是因为它们是正确的”);糟糕的比喻(“法西斯主义章鱼已经唱响了天鹅之歌”);将世界描述为好和坏、正义与邪恶的对立(之间不存在任何灰色区域)。

特朗普玩弄了一个令人不安的《1984》里描述的把戏(“战争即和平”、“自由即奴役”、“无知即强大”),他所使用的词语与词语的真实含义完全相反。他不止彻底颠倒了“假新闻”这个词的黑白——只要是对他构成威胁或者对他不敬的新闻,他便诋毁其为“假新闻”;他还称司法部针对俄罗斯干涉美国大选的调查为“美国政治史上最大的猎巫行动”,与此同时,他反复抨击新闻界、司法部门、联邦调查局、情报机构以及任何一个他认为对自己有敌意的机构。

特朗普指责对手是:“骗子克鲁兹”、“坏蛋希拉里”、“疯子桑德斯”,而其实满嘴谎言、又疯又坏的是他自己。他指责希拉里“很有偏见,有色人种在她眼里只是选票,而非值得拥有更美好未来的人”;他还断言“俄罗斯和民主党之间存在严重的勾结情况”。

根据奥威尔在《1984》中对新话的解释,“黑白”(“blackwhite”)这样的词有“两个相互矛盾的含义”:“当把它用在对手身上的时候,这个词意味着违背基本事实,无耻地宣称,黑即是白。当把它用在党员身上的时候,这个词意味着,当党纪做出要求时,党员需要表忠心,自愿说出,黑即是白。”

特朗普政府成员和国会中的一些共和党议员的行为让人联想到“黑白”的第二个含义:这些人替特朗普撒谎,经常公然地置证据于不顾,做出种种声明。白宫新闻秘书肖恩·斯派塞(Sean Spicer)代表特朗普政府做了“首场表演”,他坚称来观看特朗普就职仪式的公众是有史以来“规模最大”的;这个说法直接无视摄影证据,被事实核查博客“PolitiFact”称为“极度荒唐的谎言”。记者玛莎·葛森(Masha Gessen)指出,特朗普的这些谎言与普京撒谎有着一样的目的,“让权力凌驾于真相之上”。

特朗普继续着对英语的攻击。他语言表达十分混乱:扭曲的语法,反复改口,他的不诚实、恶意和极其具有煽动性的表达方式……而这种语言中的混乱正象征着他所制造并且仰赖甚多的乱局;同时,这种语言上的混乱也是他的造谎锦囊里最重要的工具。当他在接受采访时,当他在推特上发贴以及在没有提词器时发表的演讲中,人们会发现其中混杂着侮辱性语言,夸夸其谈、离题万里、不合逻辑的推论、呼告以及种种影射……一个横行霸道者这么去讲话,都是为了恐吓、逼人失去理智、在民众中制造对立,寻找替罪羊。

对特朗普来说,措辞精准与事实一样,没有什么意义,关于这一点,只消问曾经给他做过翻译的译员们。还是总统候选人的特朗普曾经上过几次美国全国广播公司的“与媒体见面”(Meet the Press)节目,主持人查克·陶德(Chuck Todd)观察到,每回录完节目,他都会靠在椅子上,要求控制室在监视器上不带声音地重放他的片段。陶德这样说道,“特朗普只想看拍得怎么样,全程静音地看。”

菲利普·罗斯说,没有人能够料到,“这场降临在21世纪美国的最糟糕的灾难,不是由如《1984》里令人恐惧的老大哥式的人物所带来,而是一个自吹自擂的小丑般的人物”。特朗普荒谬绝伦,自恋到了把所有事都变成关于他个人的事情,他的谎言离谱非常,再加上他极度无知……这些显著特质吸引了人们特别多的注意力,这让许多人看不到他的整个崛起过程所造成的那些更持久的影响:国会中的共和党人那么轻易地就支持了他,国父们提出的有关权力制衡的理念遭到严重挑战;三分之一的美国人是那样被动地接受他对宪法的攻击;在目前这样一个历史和公民教育严重萎缩的文化环境,俄罗斯政府制造的虚假信息是多么容易被当真,然后广为传播。

美国开国的一代人经常谈到“共同利益”。乔治·华盛顿提醒民众,他们有着“共同的关切”和“共同的利益”,独立革命中大家有着所有人为之奋斗的“共同目标”。托马斯·杰斐逊在就职演说中谈到,这个崭新的国家团结一心,“为了共同的利益,齐心协力”。对于当时的美国来说,共同的目标以及对现实共同的感受很重要,它们让不同的州和地区联结在一起,形成一个国家;而对于今天的美国来说,共同的目标以及对现实共同的感受,对于进行全国范围的对话仍然必不可少。华盛顿曾经警告过我们宗派主义的危险,而在今天的美国,特朗普、俄罗斯和极右翼喷子正在通过各自的“努力”,挑起属于不同种族、民族,信奉不同宗教的美国人之间的争端,煽起了这危险的宗派主义。

针对目前的局面,没有什么简单便捷的补救措施;但首先,民众必须摆脱犬儒病,摆脱政治上消极、退缩状态,因为专制者以及有着强烈权力欲的政客正是指望这种犬儒病和消极无为来消解掉抗争。我们需要有大家都认同的事实,不是共和党的事实,也不是民主党的事实,更不是网络孤岛上流行的另类事实;如果没有这个共同认定的事实为基础,我们将无法在政策上进行理性的辩论,也不会有一套实质性方法,来评估哪个候选人适合担任公职,而那样的话,让民选官员对民众负责自然也就谈不上了。没有了真相,民主制度必然跛足不前。

本文是角谷美智子根据她的新书《真相之死》(The Death of Truth)中的部分内容改写而成,最早发表在《卫报》。

角谷美智子(Michiko Kakutani),日裔美国人,1955年出生于美国康涅狄格州纽黑文,著名文学评论家,《纽约时报》著名书评家。1998年曾获得普利策奖。她的新书《真相之死》(The Death of Truth)今年7月出版。

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】