成瘾症有助于创作吗?这是个问题。

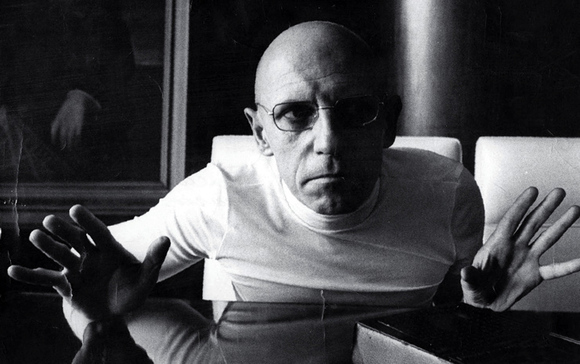

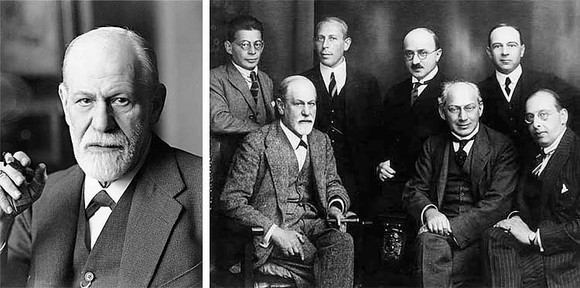

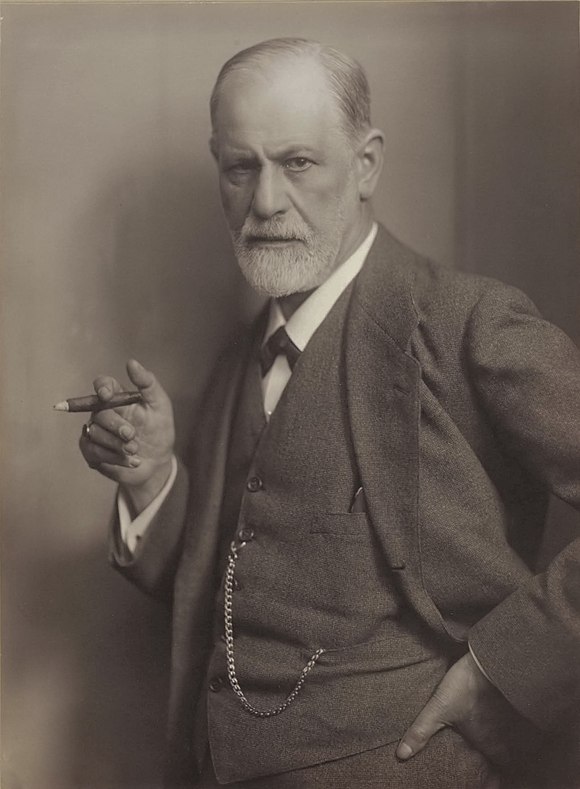

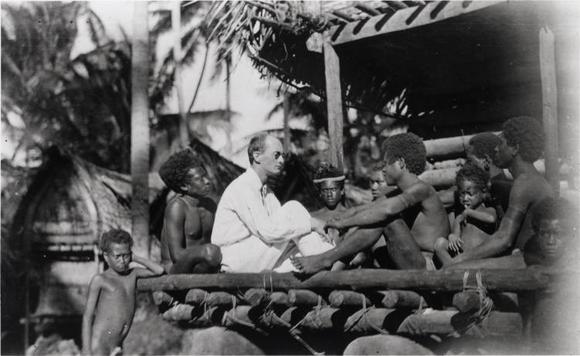

由左至右:弗洛伊德、马林诺夫斯基与福柯

34年前的6月25日,法国思想家、哲学家福柯在巴黎萨勒贝蒂尔医院病逝。在他死后的几天里,关于他是否死于艾滋病的讨论一直在巴黎上空飘荡。在最近再版的传记《福柯的生死爱欲》一书中,作者詹姆斯·米勒一开篇便回到了那个具有重大意义的死亡现场,但他所做的不只是如八卦小报般猎奇式的、窥探性的书写。相反,他在书中提出一种理解福柯的著作与生活相关性的途径——以福柯对于成瘾性药物、极端性体验以及死亡的迷恋形成的稳固三角结构为核心,来重新审视并探究他的思想、言论以及著作。由此我们可以看到,福柯私生活中的诸多成瘾性体验与他的著述息息相关、密不可分,而他的私生活本身似乎也真切地实践了其学术观点。

而对精神分析学派创始人弗洛伊德来说,一方面,对于雪茄上瘾般的痴迷成为了他创造性工作的动力来源,另一方面,与福柯极为不同的是,严于律己的弗洛伊德无法将对雪茄的成瘾性体验纳入分析与自我分析的范畴,它是弗洛伊德精神和生活领域的自留地,它不能被打扰、被侵犯。

波兰人类学家、如今已被公认为“人类学祖师爷”的马林诺夫斯基的成瘾症,则介于福柯和弗洛伊德之间——没有福柯那么极端和浓烈,但又比弗洛伊德要浓墨重彩一些——他迷恋吗啡、砷化物等麻醉剂和奎宁这类治疗疟疾的药物,也迷恋或经典或庸俗的小说,还迷恋因为药物副作用带来的感官上的细微变化。据他自陈,这种变化对于他田野工作的展开、对于自身身体边界和主体性的消融来说,发挥了至关重要的作用。

那么,瘾与创作之间的关系是怎样的?成瘾症、灵感与死亡构成了一个令人无法逃离的三角黑洞吗?关于海明威、菲茨杰拉德、狄兰·托马斯等文豪对酒精的沉迷,我们或许早有耳闻,但福柯、弗洛伊德、马林诺夫斯基三位思想家与瘾之间的纠缠,或许可以在文学世界之外为我们打开一扇新的理解成瘾症的大门。

1975年,当时在法国已经成为明星知识分子的米歇尔·福柯49岁,他首次造访美国西海岸,到加州大学伯克利分校任教。他的同性恋同事们很快便把他拉到了海湾大桥另一边的旧金山,具体来说,便是散落着各种俱乐部、酒吧和公共浴室的卡斯特罗街和佛索姆区。那里盛行的形形色色的、公开而又大胆前卫的同性恋亚文化,让初次造访的福柯深深着迷。在此后的1979年、1980年以及1983年春天,福柯三次重返湾区,白天在伯克利活动,晚上则去旧金山过夜。也是在1983年,福柯的健康状况开始变得糟糕,可即便如此,他仍在计划秋天再次造访美国西海岸,“这不过是肺部受了点感染……到了加利福尼亚我就会好点的。”他这样安慰一个朋友。

詹姆斯·米勒在《福柯的生死爱欲》一书中认为,旧金山的同性恋社区在福柯眼中是个异托邦(heterotopia)式的存在,一种令人瞠目结舌的放纵场所。也恰恰是这种场所,为福柯提供了一种“无身份过渡状态”,“一种纯粹的暴力,一种默默无语的姿态”。福柯的描述直指SM(sado masochism的缩写,一般指性虐待症,泛指与施虐、受虐相关的意识和行为,是一种性快感与痛感联系在一起的特殊性活动,即通过痛感获得性快感),这种“势不可挡、难以名状、令人毛骨悚然、推动知觉、欣喜若狂的感觉”。在晚年接受同性恋刊物专访时,福柯直言不讳地谈到了他对于“SM”的兴趣。“我不认为这种性活动热潮是我们深层无意识中SM倾向的泄露或揭露,我认为SM比这要丰富得多;它能切实地创造出快感的各种新的可能性,人们以前对此竟一无所知。”在1982年的另一次谈话中,福柯也谈及了SM带来的快感与死亡的关系:“那种在我看来是真实的快感,是极为痛切、极为强烈、极为势不可挡的,它能要了我的命。痛快淋漓的快感……在我看来,是同死亡相关联的。”

然而,这种在旧金山同志社区蔓延的快感并没有持续太久。1983年秋天,随着艾滋病病人的迅速增多,同志社区愁云密布。越来越多人濒临死亡,但当时的医生们仍然无法确定这种新的病症究竟是什么、通过什么渠道进行传播,以及如何治疗。到1983年夏天,一部分性俱乐部开始派发与“安全性爱”相关的资料,其他公共浴室由于担心吓跑顾客,不愿意推动人们采纳新的性行为方式。一年之后的1984年10月,这些同性恋场所和设置统统被整顿关闭。

面对这场蔓延的未知后果的瘟疫,有些人选择改变自己的性生活习惯,也有一些人决定破罐子破摔,继续自己原先的性生活。福柯属于后者。1983年秋天,他回到旧金山的公共浴室,再次全身心投入到那种既折磨人又让人感到极致快乐的放纵之中,他“在最剧烈的痛苦中颤抖,突破意识的界限,让真实的肉体痛苦透过这种性行为的炼金术不知不觉地融入快感”。

在詹姆斯·米勒看来,这种近乎极致的、因痛苦到临界点而产生的快感,不仅仅是他私人生活的核心,同时也是构成福柯学术思考的一种驱动力。在1981年的一次谈话中,福柯详细描述了极端的情欲形式对他的吸引力。对福柯而言,这种情欲形式将毁灭性的“受虐—快感”和用“完全不同的眼光”看世界的能力联系在了一起。通过这种施虐—受虐行为,人有可能“突破意识与无意识之间、理性与非理性之间、快感与痛苦之间,最后还有生与死之间的界限”。

“我相信……一个作为作家的人决非只在他写的书里做他的工作,而他的主要工作,归根到底也正是处于写书过程中的他自己。一个人的私生活,他的性爱偏好,和他的工作是相互关联的——这不是说他的工作能够解释他的性生活,而是因为工作既包含了著作,又包含了整个的生活。”1983年,在福柯去世的前一年,他在一次访谈中这样说道。

福柯的《性经验史》第二卷和第三卷在他去世前不久刚刚出版。他的伴侣达尼埃尔·德费尔去硝石库医院看望他时说:“如果真是艾滋病,你最后的两本书就真成了《恶之花》了。”(波德莱尔的《恶之花》写的就是他自己的性生活和梅毒)福柯听后,眉开眼笑,回答道:“干吗不呢?”

早上7点,起床。

8点到中午,会见精神分析病人。

与家人共进午餐。

之后散步一小时,通常在此期间拜访烟草商邻居。

到晚上7点,做心理咨询,与病人一起工作。

晚饭。

和嫂子Minna Bernays一起打牌,或者到附近街区的咖啡厅阅读报纸或者抽烟。

晚上9点或者10点到凌晨12点,回到书房,做编辑工作或者写手稿、信件或者讲座。

在将近50年的时间中,精神分析学派的创始人、大名鼎鼎的西格蒙德·弗洛伊德都严格遵守着上述时间表。他的高度自律——被他的传记作者茨威格形容为“有条不紊、按时守分”——让人们颇为惊讶,毕竟他一直以来深入探究的是无拘无束的本我,以及与性相关的力比多问题。可对他的私人生活来说,弗洛伊德曾经暗示,他和妻子在最后一个孩子降临之后就结束了性生活,这难免令梳理他的一生并试图从中找出某些与“性”相关的丑闻的学者有些失望。

对于这样一位高度自律、理性、擅长自我管理的学者来说,他平生唯一公开承认的“非理性行为”莫过于抽雪茄烟了。雪茄伴随他度过了50多年,是他日复一日如苦行僧般严格恪守时间表工作、从事研究并且拥有星星点点的娱乐生活时的持续在场,是他理性内核中那一丝非理性的溢出,是他以及以他为中心的精神分析男性精英圈子入会的象征仪式与标志物,同时也是他持续不断的创作动力和灵感的刺激物。

1880年,在弗洛伊德24岁时,他开始抽烟。这很大程度上是受了父亲雅各布·弗洛伊德的影响。雅各布是个老烟鬼,直到81岁还在抽烟,与此同时,他也是一位兢兢业业勤勤恳恳的犹太人。正因如此,从很早时候开始,弗洛伊德便将父亲吸烟与他那种努力工作和自我控制的绝佳能力联系在一起。在开始抽烟不久之后,弗洛伊德一天的雪茄消耗量便达到了惊人的20根左右。在他看来,抽烟完全是一种享受,我们从他17岁的外甥拒绝抽烟时弗洛伊德作为舅舅的劝说中可略知一二:“孩子,抽烟是人一生中最好也最便宜的享受,如果你这么早就决定不抽烟,我只能为你感到难过。”

可无拘无束的抽烟好时光并没有持续太久。1893年,弗洛伊德被诊断出患有心脏病,医生认为,这与他的烟瘾不无关系,于是劝他戒烟。在写给医生弗里斯的一封信中,他明确表示他将一如既往地抽烟:“我不会遵守你的吸烟戒令。你难道认为在痛苦中生活许多漫长的年头,是一个人光荣的命运?”后来,在经历了七个星期的短暂戒烟之后(尽管对弗洛伊德来说已经非常之久),他再次写信给弗里斯:“在你劝告后,我已经连续七周没有吸烟了。起初我觉得,正如我所预料的,无法容忍地糟糕。心脏病的症状伴随着轻度抑郁,以及戒烟带来的可怕的痛苦。这些症状渐渐减弱,但我已经变成一个丧失工作能力的人,一个被击败的人。七周之后我又开始吸烟……从最初的几根雪茄开始,我能够工作,并且能够掌控我的情绪;在那之前,生活是无法忍受的。”

跟随着父亲雅各布的足迹,弗洛伊德也将抽烟视作自己工作的动力。从很早时候开始,弗洛伊德就将抽烟同他工作的想象性与创造性联系了起来。对他而言,如果没有雪茄,则无法集中注意力和发挥想象力。

长期高强度的抽烟对弗洛伊德的喉咙和上颚造成了不小的伤害。1923年2月,他察觉自己的喉咙里长了东西,但并没有立刻告诉医生。部分原因是他清楚地知道喉咙里的异物与长期吸烟的关联,同时他也明白,医生一定会再次让他戒烟,而这种痛苦实在超出了他的承受范围。直到那年冬天,弗洛伊德被确诊患有口腔黏膜白斑病。不出其所料,医生出具了一份完整的书面报告,详细地描述了抽烟对他的喉咙和上颚造成的伤害,明确了尼古丁和反复出现的先兆性癌性增生和炎症的关系:“这次特别显而易见的是大范围的炎症,这……是过度抽烟的结果。所有证据都表明,炎症会先发,然后就是随之而来的典型性口腔黏膜白斑病。”在这份报告的末尾,是用警告语气写下的一句话:“应该强烈建议病人停止抽烟。”看到这份报告时,弗洛伊德不屑地耸了耸肩。

即便对于戒烟表现出了不屑和反抗,但受健康状况约束,在被诊断出口腔黏膜白斑病后,弗洛伊德并非没有尝试过戒烟。从1924年开始,他终于下定决心不再抽雪茄。1930年5月1日,他写到:“六年来,我一根雪茄没有抽过,不可否认,我的身体健康要归因于这种放弃。但是,这太凄惨了。”他想要戒烟的尝试常常以失败告终:

“不舒适的感觉挥之不去,深受其苦,于是我再次堕落罪海。”

“昨天我抽完了最后一只雪茄,从那之后我脾气就变得很差,也很累……之后一个病人给我带了五十只雪茄,我点燃一只,变得雀跃,上颚的肿胀迅速消退。要不是效果如此明显,我都不敢相信。”

这种在戒烟与戒烟失败之间的反复摇摆,必定让弗洛伊德对于成瘾及其机制有了进一步的理解。他隐约意识到,他对于雪茄的迷恋对精神分析来说实在大有裨益。在一次写给同事的信中,弗洛伊德曾暗示他写过一个成瘾理论的开端,在这个理论中,他假设如烟瘾般的成瘾是次要的替代品,与“戒断反应”类似,都与童年时期的成瘾性自慰有关。弗洛伊德甚至暗示,他感到自己的烟瘾可能有这种心理学上的起源。但是,他从来没有公开发表过这种理论。

这种关于成瘾理论的失败尝试,可能是他对于是否要剖析自己烟瘾的犹豫不决的结果。对弗洛伊德而言,吸烟似乎是他人无法涉足的私人领域,它始终封闭,未曾向各种分析敞开。因此,即便如此坦诚和迷恋自我剖析——例如在《梦的解析》以及其他作品中对于自身展开全面分析——弗洛伊德从未将分析的光束打向他的雪茄。 在给友人欧内斯特·琼斯的一封信中,他这样写道:“我对心灵感应的坚持是我的私事,就像我的犹太身份、我对抽烟的激情,诸如此类……这些对于我的精神分析都无关紧要。”从中我们可以看出,弗洛伊德在此将抽烟视作一种私人爱好,独立于他的分析范畴之外。

直到生命的最后时刻,他仍然在不懈地工作,持续地抽烟。弗洛伊德去世前曾留下一张照片,是他在纳粹1938年占领奥地利之后来到伦敦,在伦敦的办公室中拍摄的。在照片中,82岁的弗洛伊德西装革履、穿戴整齐,手指间夹着一根雪茄,忙于他生前的最后一部作品——日后极具争议的《摩西和一神教》。

1939年,在他兄弟亚历山大的生日会上,弗洛伊德将他最为贵重的所有物——他的雪茄收藏——赠予亚历山大。在信中,他这样写道:“我希望你接管这些质量上乘的雪茄,它们多年来随着我的流转而逐渐累积,你仍然可以在这种乐趣中放纵自己,而我已经不再可能。”

“9月1日是我人生新纪元的开端:我独自前往热带地区探险。”

1914年9月20日,新几内亚首都莫尔斯比港,马林诺夫斯基在他的日记本上写下了这一行字。彼时他也许并没有预料到,他即将在太平洋岛屿上度过极为艰难但也收获颇丰的一年。这一年对于他日后成为大名鼎鼎的“人类学祖师爷”极为关键。

“总而言之,我在布里斯班感觉不太好。对热带地区充满了恐惧;厌恶高温和闷热……”

这并非马林诺夫斯基第一次感受到对于热带地区的恐惧。1914年6月9日,在母亲的目送下,马林诺夫斯基从伦敦登船,取道法国南部,最终抵达锡兰。6月28日,在20天的航程过后,他终于抵达科伦坡。马林诺夫斯基将锡兰这为期两周的旅行,看作一次对自己“热带环境的耐受度”的检验。而事实证明,他柔弱的身体对于热带的反应并不乐观,他也有“足够的理由对在新几内亚等待着他的一切保持警惕”。或许正是基于这一经历,他在1914年9月启程去新几内亚之前所做的准备工作,将各种药物列入了考虑范围。他随身带了许多药:可卡因、吗啡、催吐剂。当时他必定是寄希望于这些药物的,企盼它们能够多少缓解热带的酷暑、闷热,以及此前短暂的热带之行为他带来的恐惧。

事实也确实如此。他在新几内亚停留的一年中,药物成为了日记里反复出现的主题。

“失眠(不是很严重)、心脏负荷过重、精神紧张(这点尤甚),到目前为止似乎只是这些症状。我感觉这个状况的根本原因是极易疲倦的心脏导致的缺乏锻炼,加之大量密集的脑力劳动……砷化物是不可缺少的,但我绝对不能加大奎宁的用量,每九天服用十五粒应该就足够了。”

“星期三发烧,星期四也是——很虚弱,虽然只有36.9摄氏度,但仍觉得筋疲力尽。星期二还是星期三晚上,我吃了奎宁,星期三早上又注射了砷化物。很不舒服的一夜——失眠,伴随着服完奎宁后那种典型的头疼。”

“午餐(没有胃口)后,头疼继续,我注射了砷化物和铁。拿起里弗斯来读,但看不进去只得放下,有拣起劳伦斯·霍普的诗集……头疼、溴化钾镇静剂、按摩、上床。”

让马林诺夫斯基上瘾的不只是从“文明社会”带来的药物,还有最早发现于热带并且被“文明社会”采用人工合成法做成药物的奎宁。奎宁的发现与曾经席卷热带和亚热带地区并夺走成千上万人性命的疟疾有关。南美洲的印第安人发现金鸡纳树的树皮能够治疗疟疾,便将其树皮剥下、晾干后晒成粉末,用于治疗。后来,随着现代医学对于奎宁需求量的增长,科学家们开始研制用人工方法制造奎宁。英国化学家霍夫曼曾经试图从煤油衍生物中制造奎宁,最终以失败告终。直到1945年,奎宁才实现人工合成。

可以推断,马林诺夫斯基于1914年服用的奎宁并非一种人工合成品,最多是一种经过“文明社会”提纯后的天然产物。因此,这种让马林诺夫斯基成瘾的药物,遵循着一种从“原始社会”到“文明社会”再回到“原始社会”的路线,在带给他快感的同时,也伴随着头晕、耳鸣、眩目、恶心呕吐等副作用。从这个角度来说,他对于热带的恐惧,也许很大一部分来自他所携带的药物带给他的副作用,又或者可以看做一种来自热带的报复和反噬。当然,这种报复本身并非没有伴随着奖励。在持续的药物副作用下,马林诺夫斯基看到了更加丰富的热带色彩。那些缤纷的、热烈的、跃动的色彩不断地出现在他的日记中,仿佛是药物成瘾症激发出了另一种色彩成瘾症。

“淡粉色的影子映衬在蓝色的天幕上。海面微波荡漾,涟漪丝丝,斑斓的波光伴随着海面的不断移动更加熠熠生辉;海水稍浅处,在绿松石般的植物之间,你甚至能看到深紫色的礁石上长满了水草。当海浪平静,微风抚平海面时,海水倒映着天空和陆地,它们的色彩可以从宝石的深蓝色变幻成烟雾弥漫的群山才有的柔和的粉色。而起风的时候,风将大海表面的平静打破,把海底的景致、群山和天空的倒影搅浑在一起,海面泛着独特的碧绿色,偶尔点缀着几点深蓝。过了一会儿,不知是太阳还是微风把迷雾驱散了,群山的轮廓便清晰可见起来;此时海湾深处的海水泛出深蓝色,浅滩处则是蓝绿色。天空向万物洒下一片蔚蓝。但群山的美妙剪影继续在这片纯净的蓝色中闪耀,如同在碧海晴天中沐浴一般。”(莫尔斯比港,1914年9月20日)

除了对于药物的依赖以及由于药物副作用形成的色彩成瘾症外,马林诺夫斯基随身携带的许多小说——不论是经典的还是庸俗的——也成为了他无法戒断的“毒品”和“麻醉剂”。他和小说的斗争以及斗争的失败在日记中随处可见。

“我发誓,读完这本垃圾小说之后,我在新几内亚不会再碰任何闲书。”

“整个旅途中,我都有一种不太真实的感觉,并沉浸在莫泊桑的短篇小说里无法自拔。”

“我阅读完了《名利场》及整本《罗曼史》,我割舍不下这些书;他们就像毒品一样让我难以自拔。”

“我暗暗发誓再也不读小说了,但这誓言只能保持几天,我便又开始堕落了。”

“不看小说,不让自己闲下来。”

“我正在抑制看小说的愿望。”

“主观上讲,我需要麻醉剂,但我恨这些东西。如同往常一样,我的麻醉剂是一本垃圾小说。”

马林诺夫斯基以一个完全独立的局外人观察者的身份,考察了新几内亚岛屿社群的经济、文化组织、礼物交换等等所承载的社会功能,相较于这一客观、理性的形象,他的私人日记里则藏着另一番光景。在日记中,他软弱而无助,无法摆脱精神上和物质上的双重麻醉剂的困扰。他的每一次戒断尝试都以失败告终,他不断地在日记中发誓,然后不断打破自己立下的誓言。

如果说雪茄对于弗洛伊德来说,是他维持创造性活动的持续动力,那么药物和小说对于马林诺夫斯基而言,则构成了一座精神和肉体上的双重避难所,它们能够消解作为一种地理区域和文化他者的热带对他造成的困扰和冲击。除此之外,服用吗啡、砷化物、奎宁所带来的副作用,也极有可能影响了马林诺夫斯基对于热带岛屿的身体感知。正如人类学家陶西格在其探讨色彩与殖民主义的作品《什么颜色是神圣的?》一书中提到的那样,“消失无踪的自我在日记中以另一种令人惊异的方式暴露。”陶西格将其称为“身体无意识”,在他看来,马林诺夫斯基的日记中有多处呈现出了处于其他躯体——例如大海、高山又或者是风云变化的天空——之中的身体。

正如马林诺夫斯基在1914年11月2日的日记中写到的那样:“在剧烈的头痛中醒来。在船上静趟着深思。自我主体意识的丧失,意志的消泯(血液从大脑流走了?),仅仅靠五种感官活着,躯壳(通过印象)直接与周围环境交融。有种感觉,船上咔嗒作响的引擎就是我,船身的移动也是我在移动——是我而不是船只在乘风破浪。“

在这里,在药物的作用和副作用之下,他身体的边界逐渐消失,他开始与周围的环境融为一体。而这种主体意识的丧失,也许恰恰是人类学真正的起点。

参考资料:

《暮色将至:伟大作家的最后时刻》 [美]凯蒂·洛夫 著,刁俊春 译,中信出版社,2018年。

More than a Cigar, Evan J. Elkin, https://www.cigaraficionado.com/article/more-than-a-cigar-6051

《一本严格意义上的日记》,[英]勃洛尼斯拉夫·马林诺夫斯基 著,卞思梅、何源远、余昕 译,余昕 校,广西师范大学出版社,2015年。

《马林诺夫斯基:一位人类学家的奥德赛,1884-1920》,[澳]迈克尔·杨 著,宋奕、宋红娟、迟帅 译,北京大学出版社,2013年。

What Color is Sacred, Michael Taussig,The University of Chicago Press, 2009

《福柯的生死爱欲》,[美]詹姆斯·米勒 著,高毅 译,世纪文景,2018年。