画中那位蒙娜丽莎和她同时代的女性都认为,女儿、妻子、母亲就是她们一辈子中唯一需要扮演的角色。

《达·芬奇画蒙娜丽莎》,Cesare Maccari (1840-1919), 1863 图片来源:视觉中国

1852年,艺术家吕克·马斯佩罗从巴黎一家酒店的四楼纵身跳下。他在一张纸条上留下了遗言:“我渴望理解她的笑容,苦苦挣扎多年,依旧未能如愿。我宁可一死了之。”这个她,指的便是蒙娜丽莎。

自将文艺复兴带入法兰西的佛朗索瓦一世于1525年前后将《蒙娜丽莎》挂在枫丹白露他的私人浴室中后,这幅列奥纳多·达·芬奇的名画在王室收藏中的地位起起伏伏,继而在成为卢浮宫馆藏对公众开放后引起了人们的广泛兴趣。《蒙娜丽莎》于1911年从卢浮宫失窃消失、又于1913年重返法国的事迹则在全球范围内引起轰动,传奇经历不仅将这幅画抬到了法国国宝的地位,也令画中人的形象举世皆知。

长久以来,人们为画中眼神深邃、嘴角含着一缕神秘微笑的女子魂牵梦萦,然而我们很多时候会不自觉地忘记,达·芬奇用高超技法付诸笔端的这位完美女性,实际上是一位真真切切在历史长河中存在过的人物。《蒙娜丽莎》画中人的原名为丽莎·盖拉尔迪尼,她是佛罗伦萨商人弗朗切斯科·德尔·焦孔多的妻子。1494年,弗朗切斯科的第一任妻子卡米拉·鲁切拉伊逝世;次年,他迎娶了丽莎·盖拉尔迪尼,两人共育有5个孩子。当丽莎生下第二个儿子的时候,弗朗切斯科委托达·芬奇为妻子作一幅肖像画。大多数传记作家认为,达·芬奇从1503年开始为丽莎绘制画像,然而直到这位艺术家去世,他都没有将这幅画作交给委托人。

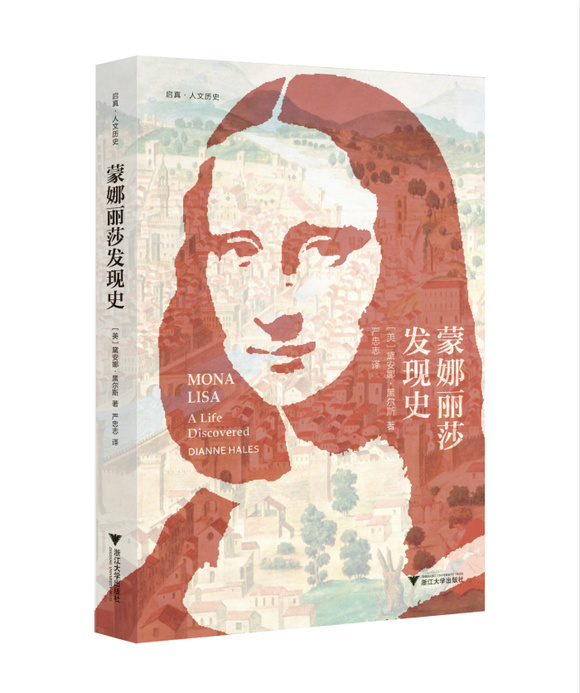

在500多年之后回头审视丽莎·盖拉尔迪尼的人生,我们或许可以从这位佛罗伦萨女子身上,一窥文艺复兴时期意大利女性所处的生存环境、文化习俗和日常生活。美国记者、作家戴安娜·黑尔斯(Diana Hales)在《蒙娜丽莎发现史》一书中,详细介绍了蒙娜丽莎同时代的佛罗伦萨女子从出生、成长,到结婚、生子乃至死亡的种种际遇。有意思的是,从很大程度上来说,丽莎是一个“人生赢家”:作为一个没有多少嫁妆的穷贵族女子,她在一个女性需要依靠男性才能生存、婚姻市场极大地利于男性的社会里,成功地嫁给了一位富商,且获得了后者的爱重。对于那些不那么幸运的女子而言,进入修道院做修女是她们剩下的出路,然而讽刺的是,这一群女性反而可能是那个时代在公众领域最有话语权、享有最多自由的女性。

1479年6月15日,丽莎·盖拉尔迪尼出生于一个家道中落的贵族家庭。和当时所有佛罗伦萨天主教徒家庭的新生儿一样,她在位于圣母百花大教堂对面的圣约翰洗礼堂受洗,正式进入佛罗伦萨的公民档案。

在任何时代,孩子的教育问题都让讲究体面的家长非常操心。文艺复兴时代的人文主义者认为,知识是“女孩魅力的点睛之笔”,因此富裕的家庭会雇佣家庭教师给子女讲授语法、数学、逻辑学、文学和拉丁文。对于像丽莎这样父母手头拮据的女孩而言,所受的教育可能就比较有限:阅读(主要是宗教作品)、写作、简单的算术、诗歌、歌唱。另外她还要掌握一门乐器,例如七弦竖琴,还有女孩必备的技能缝纫和刺绣。出身上层家庭的女孩还必须掌握优雅的淑女礼仪。她们要学习如何行屈膝礼,如何用餐——用右手的三根指头捏住刀叉,拿起餐桌台布的边沿,轻拭嘴唇。

女孩们有各式各样的玩具,包括小球、木马、小钹、小鸟玩偶、镀金小鼓等,其中最重要的或许是用赤陶土制作、身穿天鹅绒和锦缎衣服的婴儿耶稣的塑像。那样的玩偶对于文艺复兴时代的女孩而言,甚至比芭比娃娃对于现代女孩更为重要。她们长大结婚时,往往会把这个小小的玩偶放进陪奁箱带去夫家。

和同时期的中国贵族女孩一样,佛罗伦萨精英家庭的女儿的活动范围通常局限在深闺之内。除了参加宗教活动之外,她们很少有机会走出家门。每年的圣洛伦佐节是她们可以自由外出活动的日子之一。为了纪念圣人圣洛伦佐,佛罗伦萨人在每一年的8月10日聚集在教堂外载歌载舞,这也是男女老少难得能够欢聚一堂的公共场合。

在1977年发表的一篇著名论文中,历史学家琼·凯利-加多问道:“妇女是否拥有文艺复兴呢?”她得出的结论是没有。在意大利的城邦国家中,国王、公爵和亲王占据统治地位,为数不多的女性可以通过继承遗产或借助父辈和配偶获得权力和影响力。然而在以民主政治制度自得的佛罗伦萨共和国,女性却是二等公民,被剥夺任何参与公共生活的可能性。

佛罗伦萨女子既无权购置地产、参加选举、担任公职、上大学攻读医学或法律,也无权加入行会、经营生意、独立生活。她们甚至不被允许踏入政府或司法机构的大门。如果女性作为证人或被控犯罪,她们必须在法院门外呈交证据。即使有男性知识分子欣赏女性的才情,他们也理所当然地认为女性的地位肯定在男性之下。人文主义者马尔西利奥·菲奇诺擅长写缠绵悱恻的言情作品,但他竟以一种鄙夷的态度将女性称为尿壶,“需要时把它挪过来,用了后放到一旁。”

“佛罗伦萨的男人和女人认为,在社会等级结构中,他们各自占有永恒不变的位置。对他们来说,女性主义、妇女权利以及男女平等这样的词汇毫无意义。”黑尔斯写道。丽莎和她同时代的女性都认为,女儿、妻子、母亲就是她们一辈子中唯一需要扮演的角色。

出嫁是文艺复兴时期女性获取社会地位的前提条件。20岁以上的单身女子会被认为让家族蒙羞,哪怕是她的父母也不能一直供养她。大多数上层社会的女性与比自己大一倍的男人结婚,她们之中成为寡妇的比例几乎达到1/4。

因此在女孩年满15岁或16岁的时候,富裕的父母通常会开始通过职业婚介或家族亲戚物色相亲对象,17岁仍然待嫁,会被视作一个危险的信号。糟糕的是,在当时佛罗伦萨的婚姻市场上,男性占据绝对的主导地位,新郎及他们的家人对女方嫁妆的要求越来越高,嫁妆数额飞涨:1350年平均为350弗罗林,1401年平均为1000弗罗林,15世纪最后25年中高达1400弗罗林。

这是个什么概念呢?弗罗林是佛罗伦萨发行的含3.53克24k黄金的金币,按照现在的兑换率,一枚金币的价值为135-150美元。由于嫁妆数量直线飙升威胁到了社会稳定,佛罗伦萨执政团于1511年4月22日颁布新的法令,规定佛罗伦萨公民的每个女儿的嫁妆上限为1600弗罗林(当时嫁妆数额已高达3000弗罗林)。

不过,在这个首创银行业的城市里,人们有着灵活的应对之策。1425年,一种类似于现代政府债券或基金的嫁妆理财方式创立。在女孩5-10岁时,父亲会在银行存入一笔钱(按照不同时期的物价金额从60到100弗罗林不等),政府根据存款时间支付不同的利息。以一笔数额为100弗罗林的存款为例,经过15年之后,它可变为500弗罗林的嫁妆;7年半之后,本利相加的金额为250弗罗林。如果女孩夭折,嫁妆基金在一年零一天之后支付本金。如果女孩放弃婚姻进入修道院,嫁妆基金将成为数额小许多的“修道院”嫁妆,付给她所在的修道院。

一般来说,像丽莎这样没有嫁妆的姑娘,找到丈夫的机会几乎为零,但幸运的是,她的父亲安东马里亚找到了一位和嫁妆相比更看重门楣的女婿。弗朗切斯科比丽莎大13岁,经营丝绸生意。他在上一段婚姻中已经获得了大笔嫁妆,在这一次婚姻中,这个酒桶工匠的曾孙更在乎与盖拉尔迪尼这个历史悠久的家族联姻所带来的社会地位提升。于是他与安东马里亚达成共识,以后者名下的一片价值400弗罗林的农场为嫁妆迎娶丽莎。

在婚事敲定后,男方会首次登门拜访,女孩们直到这时才有机会见到自己未来的丈夫,这也是她们首次亮相于未婚夫面前的重要场合。黑尔斯指出,罗密欧与朱丽叶的阳台约会并不只是莎士比亚的艺术杜撰,而是真实的意大利传统——丽莎盛装出席在这样的追求仪式上,含羞带怯地向下望着自己未来的丈夫。

“如不结婚,就当修女!”到了15世纪末,修道院成了体面人家抛弃没有嫁妆的女儿之处,精英家庭宁愿送女儿去修道院,也不愿意让她们屈尊下嫁。统计数字显示,佛罗伦萨50余家修道院成为了多达一半的上层人家女孩的最终归宿。教会规定,成为修女必须出自女孩本人的自由意愿,但到了16世纪初,当事人是否同意已经完全没有意义,父母们被敦促着早早将命中注定献身基督的女儿送进修道院,远离尘世的种种诱惑。女孩们通常在9-11岁之间“蒙上面纱”,在12或13岁时举行最后的宣誓仪式。

一旦女孩立下终身禁欲、保持贫寒、绝对服从的誓言,她们生活的绝大部分内容就剩下虔敬活动了。她们要为佛罗伦萨城祈祷、朗诵赞美诗、吟唱颂歌、阅读经文、背诵圣经、冥想;她们还要打理修道院的菜地,缝制修女要穿的衣服,或为神职人员绣制礼服、为教堂的祭台绣制亚麻台布、为自己的家人绣制手帕。

不知出于何种原因,富裕的焦孔多夫妇选择将大女儿和二女儿送进修道院,其中二女儿玛列塔大约在1515年左右进入圣奥尔索拉修道院。圣奥尔索拉修道院建于1309年,与许多其他知名的修道院一样承担类似寄宿女校的职能,接受的学生年龄下限为5周岁,在德育和智育两个方面为学生提供教导。学生的学制不限,短至几周,长达数年。

圣奥尔索拉修道院的申请难度堪比常青藤大学,当然院方考察的不是女孩的才智与梦想,而是她背后的家庭——女孩的背景必须完美无瑕,她的父母必须有能力支付她的生活费和其他开支。修道院院长会根据每个女孩家庭的具体情况,考虑名望和财富两个因素,逐个确定女孩需要支付的费用。疼爱女儿的富裕家庭会支付额外的费用来换取女儿在修道院里更好的待遇(比如说雇佣没有嫁妆的贫穷家庭的修女为仆)。如果女孩的父母捐赠给修道院的金额特别大,她们还可以免去参加宗教活动等诸多义务。

修道院的生活固然清苦,但讽刺的是,修女可以说是文艺复兴时代最有资格参与社会生活、施展抱负的“职业女性”。黑尔斯发现,在文艺复兴时期的佛罗伦萨,修女会从事历史、会计、企业、药品和管理事务,她们记录编年史,创作话剧,撰写专著,绘制宗教画本,制作插图,编配教堂音乐,其中的崭露头角者甚至能够在政商两界获得不小的影响力。

“我情不自禁地提出一些带有假设性质的问题:如果可以结婚,我是否愿意与自己并不了解、但是或许会逐渐爱上的老男人结婚?我是否愿意接受男方的家人,与他们住在同一个屋檐之下?我是否愿意数十年如一日,承担单调、无聊的家务琐事?我是否愿意冒险一试,去面对怀孕和生产可能带来的致命后果?”黑尔斯写道。

或许是为了让女儿远离婚姻生活的是非,丽莎决定将女儿送进修道院。在针对“剩女”的嘲讽依旧大行其道的21世纪,我们或许应该庆幸,和文艺复兴的女儿们相比,我们已经获得了更多定义人生的自由。

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】