作为第一代环境史学者,唐纳德·沃斯特认为“历史学的核心其实是食物”,所以他不仅研究关乎美国西部农业生产、粮食种植的治水政策,也感兴趣中国的粪便处理问题。

美国环境史学家唐纳德·沃斯特

“历史学的核心其实是食物,是填饱肚子。”从美国堪萨斯大学退休以后,美国第一代环境史学家、美国人文与科学学院院士唐纳德·沃斯特(Donald Worster)来到中国人民大学担任教授。近日,他关于美国西部治水社会的著作《帝国之河》也在中国出版了,在这本书中,他提出,美国西部赖以生存的水利工程给生态环境造成了不可逆转的破坏,并且在带来财富的同时也带来了民主与自由的危机。

沃斯特从小在美国西部成长,在《帝国之河》成书的上世纪80年代,美国西部已经成为了人类历史上所建造过的最宏大的治水社会。赌场、写字楼、购物中心遍布,曾经的小村庄成为了霓虹闪耀的大都市,过去的荒漠成为了城市与农业企业的复合体。科罗拉多河则彻底转变成了工业制品,为了人类的生产和财富的最大化而担负着最高效能的工作。沃斯特在书中写道,“一部分死亡的自然,以金钱的形式重生。”

美国政府一直宣扬,美国西部农业的投资有利于每一个美国人,他们用一系列高尚的词汇来美化这种行为,例如“进步”,例如“统治自然”,例如“为了民族的利益”。在80年代,美国人并不愿意承认,西部实际上成为了一个等级森严的帝国。国家提供了联邦的水坝和沟渠,农业和工业大资本家雇佣着成百上千的工人并获得了大量补贴,他们共同统治着西部,掌握着水利技术的官僚们也分得了一杯羹,普通大众则勉强生存。一部分人认为西部的决定权集中在了国家的手中,另一部分人则认为是私人精英掌握着权力。在沃斯特看来,最恰当的词其实是“资本主义国家”:资本主义的主要目的是获取个人财富,资本主义国家的主旨就是促进资本主义的经济文化,其核心特质是个人财富的理性、算计和无限制的聚敛。正是这样的资本主义国家让匮乏变为富饶,将自然置于人类能力的范围以内,并创建了一个国家和资本主义企业紧密融合的权力体系。

沃斯特通过分析美国西部治水社会背后的权力结构指出,伴随着水利工程的扩张,一个越发清晰的事实是:征服自然最终会不可避免地变成某些人对另一些人的征服,而自然则沦为了征服的工具。在《帝国之河》中文版出版之际,界面文化(ID:Booksandfun)采访了沃斯特,请他谈一谈这本书背后的故事,并聊了聊他在中国人民大学任教期间对中国使用粪肥传统的研究结果。

界面文化:《帝国之河》这本书今年在中国出版,其实它是1985年的作品了。能否谈一谈你写作这本书的背景和初衷?

唐纳德·沃斯特:我是一位环境史学家。上世纪70年代,在写了《自然的经济体系:生态思想史》(Nature's Economy: A History of Ecological Ideas)和《尘暴:1930年代美国南部大平原》(Dust Bowl: The Southern Plains in the 1930s)之后,我在某种程度上成为了这一领域的一位创始人。

《尘暴》讲的是南部大平原的尘暴和大规模的土壤侵蚀,那是美国历史上最严重的环境危机之一,几乎贯穿了整个30年代,因此也有“肮脏的30年代”之说。尘暴也影响到了我的一家,我的父母和当时成千上万受沙尘暴之苦的穷人一样移居到了加利福尼亚。他们搬到了加州和亚利桑那州边界处、科罗拉多河附近的一个小镇。1941年,我出生在那里。写完《尘暴》以后,我决定写一写父母抵达加州之后的事情。我发现他们作为劳工一起建造了治水社会(主要依靠大规模的技术控制水资源的社会)。难民的工作就是建筑大坝,控制水的流向,建造大规模的灌溉农田。在30年代,政府认为这样做不但可以解决尘暴遗留的问题,让难民得到工作,还可以在本地区建立起永久成功的事业,进行大规模农业生产。于是我就写了上世纪30-70年代美国西部建立的治水社会。

在这背后,我提出了一个更大的问题:权力。权力一直以来就是历史研究的重要主题,历史的大部分内容都是各种人物通过种种阴谋获取权力,或者帝国的崛起和衰落。可是大多数历史学家都在描述权力,却不知道它从何而来。我的理论是:人类社会的权力常常来源于人们对自然的征服。这不是新想法,却是环境史学家可以讨论的。我们如何在征服自然的过程中建立一种权力的秩序?这可以来源于资本、知识、技术,也可以来源于社会机构。在好莱坞大片里那种牛仔和印第安人的故事结束以后,人们是如何创造权力结构的呢?它涉及到好几方面,联邦政府、垦务局、支持这一官僚机构的政客网络……这些机构服务的对象是谁?是人民吗?

实际上,从政府得到廉价的水来灌溉土地的主要是资本家、大农场经营商人,此外他们还得到了水果、蔬菜、棉花、粮食。西部的农业基础需要大型的项目,也就需要政府和官僚机构、资本家、大商人的权力联合,这种权力网络至今存在,而且无法被挑战。他们丝毫不顾及环境和劳工的问题。权力如何在我们面前浮现,这就是我这本书想要呈现的内容。

界面文化:这本书在出版之后引起了不少的争论。能否讲讲人们都在争论什么?

唐纳德·沃斯特:这(指对西部的征服)是一个进步的故事,一个关于边疆不断西延的故事。在过去,人们都用积极的语言来讨论它,认为这是一个“好”的征服,给西部带来了民主,带来了自由社会,带来生活水平的提高,奠定了新西部的基础等等。我的初衷并不是要想挑战这种说法,只是想写写西部到底是怎么运转的。不过,人们在读了《帝国之河》以后,都觉得我在谴责这段历史。过去不少写过美国西部河流的人也对此感到震惊,因为我好像挑战了一切人们过去认为正确且有益的东西。

我发现,左右两翼的人都对我的书有所质疑。右翼人士不喜欢,是因为我批评了资本、商业、赚钱;左翼人士不喜欢,因为他们喜爱大政府,希望依靠政府做些大事。其实,在上世纪30年代,苏联人也在到处建大坝、建水电厂,让北冰洋的河流倒流,对自然进行大规模控制。他们觉得一切都是为了人民的利益,征服了自然就可以解放人类。我的书也挑战了这些左派,我提出,在征服自然的同时,我们也在征服同类。我不想讨论这种征服是好是坏。我父母那一辈很多人由此获得工作和收入,不再挨饿,也许人们喜欢被征服呢。但是这样下去,人们会陷入有权力等级的社会,贫富差距越来越大。而最后,征服自然的目的是什么?目的是创造一个安全且繁荣的社会,好让人们——做什么呢,天天坐在沙发上看电视吗?这种征服的价值何在?

人们看到了高科技,看到政府花了大笔钱,就说这是好的。他们没有看到背后存在的社会问题、生态问题以及经济问题。我们呼吁要这个要那个,却不问问自己这样的结果是什么。我也不是什么都要责备政府,其实包括我父母在内的很多人都没有去问一问,这件事究竟好不好。这是未经检视的征服,背后没有批判思考。所以,权力也来源于人的不检视。

界面文化:你在《帝国之河》的开篇就引用了梭罗的言论,你认为梭罗对自然的保护主义态度在当时具有代表性吗?

唐纳德·沃斯特:欧洲向美洲、大西洋、太平洋扩张有五百年了,进步和发展的梦想、征服自然的历史给人们带来了许多好处。我们可以把美国的行为追溯到这种关于无限财富的奢侈迷梦,这种理念要求转化自然,让它的每一个部分都能够为人类所用。这种思想里没有对自然的尊重和崇敬,梭罗对此提出了挑战。虽然人们喜欢读他的著作,可梭罗毕竟是具有批判思考能力的少数人。在他那个时候,甚至他的邻居也觉得他是个一无是处的懒人。大多数美国人不像他一样想问题。

界面文化:到60年代以后出现了很多质疑的声音,究竟是什么让人们意识到征服自然这种做法是有问题的?

唐纳德·沃斯特:在美国,60年代是一个批判的时代。我那时候是一个研究生,批判伴随着我的成长,我们当时叫做“反对机器的时代”( age against the machine),我们看看周围,都是机器,觉得人类陷入了技术统御(technocracy)之中。不过,我认为真正推动人们意识进步的是改造环境的后果。对环境的改造是大规模的,因此后果也是大规模的。可以说,我们现在面临的所有环境问题都来源于征服自然的意识形态。我们也提到和谐,但和谐也可能是另外一种形式的征服——我们先毁坏自然的生态系统,然后再自己创造一些东西,并称这是和谐,自然可不这么认为。

界面文化:在批判的声音当中,你认为资本国家(capitalistic state)改变了吗?

唐纳德·沃斯特:希望吧。我认为我们需要新的伦理。不管是政府还是资本家,都需要认真思考这些干涉自然的大规模行为——不论是大举建设铁路,还是兴建大型核电厂、水坝,还是其他类似的活动——我们都要思考,能不能使用不会毁灭生态的方法?我们可以尊敬自然吗?出于实际和道德的原因,美国出现了“绿色资本”,商业也开始声称要注重环境保护,垦务局也说以后不会建造更多的大坝,甚至还说要拆除某些大坝,重新恢复某一流域的自然流动。不过目前来说影响不大,这当然不是特朗普这种人的思维方式,他的想法还在五十年前呢。但他手下的官员们可能意识到,已经没有地方可以建造大坝了。人们当然可以再想办法修大坝,可是那可能就在地震带的上方。

他们一度有计划要给整个加拿大修水坝,扭转去北冰洋的潮水的方向,让它们回头来给拉斯维加斯供水。这个计划非常宏大,如果它能够完工,从火星上都能看得见这项工程。最后,人们没有足够的资本和知识来完成,而且加拿大人的态度是“不,我们不要”。加拿大人想要修自己的大坝,而不是把水卖给美国人。从这种事情当中,我发现,那种过去的思维依然存在。

界面文化:在我看来,你的作品一个很重要的主题是人和自然的关系与民主的联系。

唐纳德·沃斯特:我的思想来源之一是法兰克福学派,尤其是马克斯·霍克海默(M. Max Horkheimer,法兰克福学派创始人)。这些人都是马克思主义者,但也意识到马克思的理论中忽视了自然。他们目睹了纳粹德国崛起的过程,并认为这与人对自然的征服有关。而我是从美国的角度来看的。美国声称自己代表的是个体的自由,代表的是民主,可是很多做法与之相违背。人本来是自然的一部分,后来却变成了机器的一部分,失去了自由和独立,也失去了民主。

大家当初没有想到这些大坝并不能永久持续,也没有想到要花多少钱来维护。头一笔大开销是建造,接着是维护,因为没有维护大坝就会奔溃。人们必须把“进步”的事业进行下去,这带来了巨大的税收压力和投资压力,也带来了现代技术人员和资本家的联盟——人们不懂这些,只是去交税,也不明白投票的选项是多么有限。在某种程度上,美国变成了“民主的外壳”,大多数人对自己的生活没什么支配权,拥有的自由也有限。保守派说美国是自由之地,自由的地方在哪儿呢?人们又有多自由呢?某种程度上,我们就像我们的河流,水流被阻塞,被指导和被管理着流向这里那里。

现在的问题是,治水社会一旦建立,拆除可不容易。它创造了一个权力的结构,并会一直持续下去,我们还需要它,无法摆脱它。在20年代,洛杉矶水利水电部的创始人哈伦说过一句著名的话:“如果我们没有得到水,我们就不需要它。”他的意思是,如果没有到沙漠里去修建水利工程,我们就不会得到水,原本是小村庄的地方也不会需要那些水。其实他说的也是,如果我们没有得到这些权力(power,指电,也指权力),我们也不会想要它们。

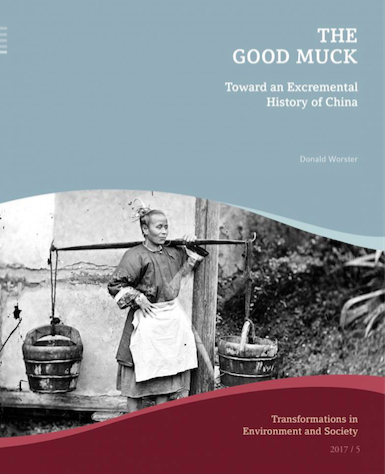

界面文化:你在人民大学执教期间做了一些和中国粪便处理历史有关的研究,能否简单介绍一下。

唐纳德·沃斯特:我的主要研究领域还是美国西部,不过我觉得在中国做一个小项目也会很好玩,问题是我不会中文,也不能做很多一手文献的研究。说到这项研究,我认为,历史学家们一直没有看到的是,历史学的核心其实是食物,是填饱肚子。可以说,治水社会背后的问题其实也是食物,但一直以来我都忽视了另外一头:排泄物。

中国在过去有很丰富的处理粪便的经验,人口数量也在几千年的时间里增加。可是随着农业的发展,人口不断增多,问题也越来越严重:如何确保土地肥沃,持续生产粮食?如何处理排泄物?中国人习惯于把人体排泄物放置到农田里,这种做法如此广泛,可以说是世界范围内独有的。西方人时常赞美这种做法,认为把从土地上获得的又返回给土地,对生态十分友好。如果只是在自己的农田上这么做,这当然有道理。可是如果我们也要到城市里去收集所有人的粪便,是不是情况就会发生变化?人们必须要运输粪便,而且给富人付的钱要比给穷人的多,情况会变得很复杂。这份工作还是很丢人的,为了要给城里人提供食物,这些穷苦农民还得把城里人的粪便挑走处理。我们不可以把它浪漫化,说它是一种美妙的、生态友好的系统。说到底,粪便是一种恶心的污染源,而且如果处理不当会危害人类的健康。一些环境学家说化学肥料很糟糕,它们的确不是什么好的解决方法,可是你也能理解为什么人们不愿意继续和粪便打交道。我对这部分历史很感兴趣,因为看看自己拉的屎,就明白这个世界上没有乌托邦。我们永远没办法摆脱它,必须要处理它,即使到了未来人们还是要吃要拉。在东西方的各种理论之下,我找到了这些关于粪便的事实。我想做现实的人,而不是做梦的人。

界面文化:比起粪便,化肥更有益还是更有害?

唐纳德·沃斯特:世界上最大的污染来源不是工厂,不是汽车,而是农业。农业要喂饱这么多人,有时候要破坏栖息地、破坏生态系统,制造大量的有毒物质和污染物。

大多数人冲完马桶就什么都忘了。排泄物是人体排出来的毒物,里面可能有寄生虫,比如血吸虫是一种生活在水中和钉螺里的寄生虫,粪便里可能就有血吸虫卵。现在世界上有三亿人口得这种病,他们患病主要是通过灌溉接触到疫水。三亿人呐,美国的人口也就这么多。人类排泄物里面全部都是这种能让人患病的东西。你可以把它们处理好、烘干,让它们发酵,如果做法不对,全家人都可能得病。人们还把尿浇在粮食上,这也一样,处理得当就是安全的,否则可能会很危险。除了人类,其他动物和生物体也会受害。我们必须要寻找办法安置人体排泄物,合理地使用它们,至少让它们不变成问题的一部分。

化肥确实比用粪便更糟糕,但也生产了更多的食物。化学肥料会产生问题,一部分也是因为我们生产的化肥量大又便宜,农民不知道该怎么用,往往就使用过量了。适量的氮可以让土地肥沃,可是如果氮过多,就会毁坏水体,从上游一直污染到下游。长江就是这样,到处都是人的粪便,会伤害鱼类(注:粪便分解矿化会产生氨氮、亚硝酸氮和硫化氢等有害物质,氮磷超标导致水中蓝藻大量繁殖,轻则影响水产品的质量,重则引起鱼虾贝等水生生物死亡)。没错,河流的污染也不都是工厂的问题,也来自于人本身。我们把河流变成了下水道,里面全部都是污染物。你到长江河口看一看,那里没有鱼,就是因为化学肥料和人体排泄物使得水体富营养化,水生植物大量繁殖,鱼类缺氧都死了。

我们让世界上每一条大河的河口都出现了“死亡区”。这一环境问题不仅很严重,而且还蔓延到了海洋水体。世界上有70亿人口,要吃东西,要给土地施肥,我们不能把这一切都归罪给政府或者资本家,我们和自然的关系使得我们对越来越大的政府、越来越多的规定、越来越多的资本、越来越高的技术都提出了要求。这是一条链条,追溯这条链条就是我作为历史学家的工作。

界面文化:这么说,我们好像没有办法解决这些问题了。我们对自然的干涉既破坏了自然,又破坏了民主。

唐纳德·沃斯特:这种想法实在是很悲观了!不,我觉得我们还在好歹对付着,而且在一些方面比以前做得更好。我们对地球有了更多的认识,正在要求环境变得更好、更洁净,正在保护野生动物和它们的栖息地,这是历史上的第一次。很多好事情正在发生呢。我要说,只建几个国家公园是不够的,问题其实更复杂。人们也不可以通过出口这些问题,毁坏其他国家,只让自己的国家更洁净、更生态友好。现在有些环境问题出现在东南亚的印度尼西亚,因为富有的工业国家都到那里去获取资源,非洲也面临着同样的情况。本国的人应该要通过新闻知道真实情况,理解这些问题背后的影响。越来越多的问题离人们的生活越来越远,告诉他们这些是有必要的。政府以及权力机构要为此负责,并允许更多的人监督问题、讨论问题。而且,更重要的是,不要只是从本国的角度,而是从整个地球的角度去看待问题。生活在中国还是美国是次要的,首先我们都生活在这个星球上。人类在地球上存在了这么多年,一直在制造问题,也在解决问题。所以在未来,解决问题仍是可能的。中国说要“建设生态文明”,我认为是一个好的说法,我们要给里面加入内涵。

界面文化:回到传统的方法可以解决问题吗?也有一些人在讨论我们是否可以用“天人合一”或者道家的一些理念来回应目前遇到的问题。

唐纳德·沃斯特:这些传统的观念,不论是道家还是基督教,确实在过去满足了人们的一部分需求。但我不觉得我们可以回到这些理念,我不觉得我们在寻找一个新的宗教。很多人还信仰这些,但事实是,大多数传统宗教都没有能够解决过去的环境问题,不然我们今天就不会是这样一种处境。我必须把希望更多地放在科学上面。不是以征服自然作为目的的科学,而是以尊重自然为基础的科学,一种谦卑的科学。

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】