“冷不丁地一看,1807年时的纽约看上去会有点像493年的洛阳,它们都有缺乏前例的热情,都是以一种抽象的信心,一举‘成就’了意义有待证明的超级都会。”

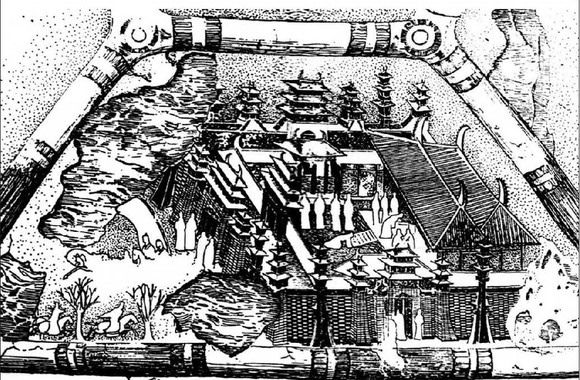

古代洛阳城模型

按:一个农民住在城里。清晨,坊门打开了,他扛着锄头出城去种地,傍晚,宵禁的时候到了,他又扛着锄头回到了城里自己的住所。

这是哈佛大学设计学博士、建筑师唐克扬想象中的北魏洛阳平民的生活。当代城市人或许会觉得匪夷所思,然而在北魏的帝都,异乎寻常规模的城市生活已经溢出了一般意义的城市功能程序。

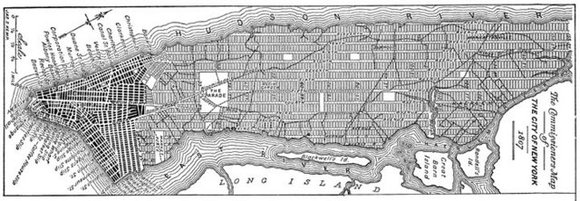

如果说有哪个城市的规划能与彼时的洛阳相提并论,那大概是19世纪的纽约。两个城市都信奉简简单单的方格设计,用无数条简单平直的街道划分出来方方正正的“街区”。“冷不丁地一看,1807年时的纽约看上去会有点像493年的洛阳,它们都有缺乏前例的热情,都是以一种抽象的信心,一举‘成就’了意义有待证明的超级都会。”唐克扬在《洛阳在最后的时光里》一书中如此写道。

当然,古洛阳无论如何比不上现代纽约,大量人口、金融资本与技术条件构成了纽约“拥堵的文化”与城市的癫狂。然而,洛阳的癫狂甚至有过之而无不及,尤其是其惊人的“速度”——十年工夫就基本“建成”了整座城市,再过三十年,这城市的面貌更是天翻地覆。洛阳同时拥有摩肩接踵、人情习染的“拥堵的文化”与大道朝天的“荒凉的文化”,“在同一堵土垣的两侧便呈现出截然不同的景观:繁庶和冷寂,”唐克扬如是感慨。

葛剑雄曾将北魏孝文帝的汉化改革称为中国历史上“非汉民族统治者最主动、最彻底的汉化”;在这场同化与被同化的历史活剧中,北魏鲜卑首领并非纯然被动、一无作为,他们送给洛阳人的,是一份与“天下之中”的自矜相埒的都城规划、一个以人力比附天命的奇迹、一个不为人知的、癫狂的中国古代城市。

经出版社授权,界面文化(ID:Booksandfun)从《洛阳在最后的时光里》一书中节选了部分内容,以飨读者。

文 | 唐克扬

如果我们想要理解北魏洛阳的不寻常之处,就不能仅仅把它看成“……的智慧”“……的杰作”般的历史简答题草草了事。毋庸讳言,那个中古社会里人们意志的可观显现,既势在必然蔚为大观,又透出不可理喻的生硬和狂热——套用荷兰建筑师雷姆·库哈斯(Rem Koolhaas)《癫狂的纽约》(Delirious New York)一书的标题,这也是一个癫狂的洛阳。

一个以人力比附天命的奇迹。

来自代北的拓跋鲜卑部落本来与“天下之中”毫无关系,他们本是我国古代居住在东北的鲜卑人中的一部。据说,其先祖的原始部落,就在大兴安岭北段“嘎仙洞”一带凿洞穴居,过着以狩猎、采集为主的生活。大约东汉时期,鲜卑人开始走出渔猎生活,加入到逐鹿中原的混战之中。群雄并起的五胡十六国时期,他们更是一口气创立了五个“燕国”和其他一些小的地方割据政权。经过将近一百年的发展,统一了中国北方的北魏王朝,已经显示出比此前的短命游牧民族王朝更可喜的“长势”。就在此际,它的一代雄主孝文帝做出了一项重大决定,让无论他的族人,还是偏安于江左的南方汉人政权都瞠目结舌。

孝文帝太和十七年(493年),国都本在平城(山西大同)的北魏突然宣布出师“征伐南朝”。其实这只是一个幌子,目的在于使得大批鲜卑人跟随皇帝南下,从而使北魏的国都从苦寒的塞北迁徙到“天下之中”的洛阳。孝文帝心甘情愿地接受中原衣冠,动员鲜卑贵族们说汉话、着汉服,在奉汉正朔的同时也套上礼制的紧箍,在草原上驰骋骑射惯了的鲜卑人——转而满城汉姓,寄籍洛阳。

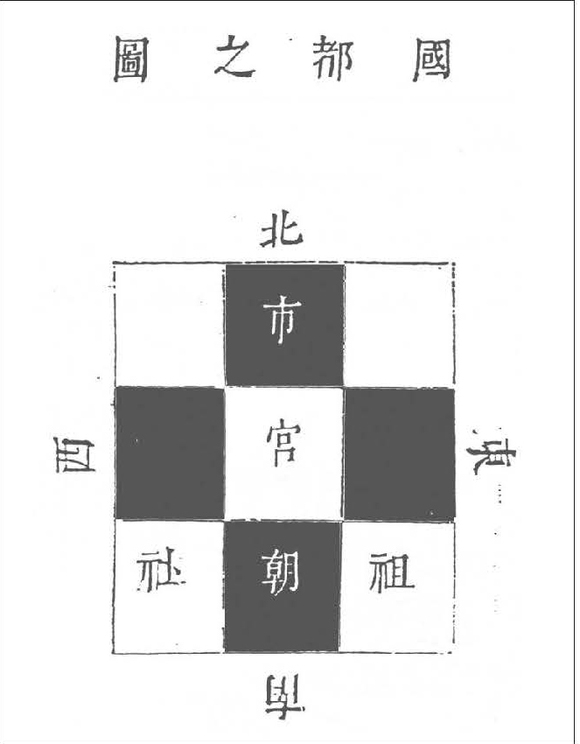

葛剑雄将北魏孝文帝的汉化改革称为中国历史上“非汉民族统治者最主动、最彻底的汉化”;在这场同化与被同化的历史活剧中,北魏鲜卑首领并非纯然被动、一无作为,他们送给洛阳人的,是一份与“天下之中”的自矜相埒的都城规划。

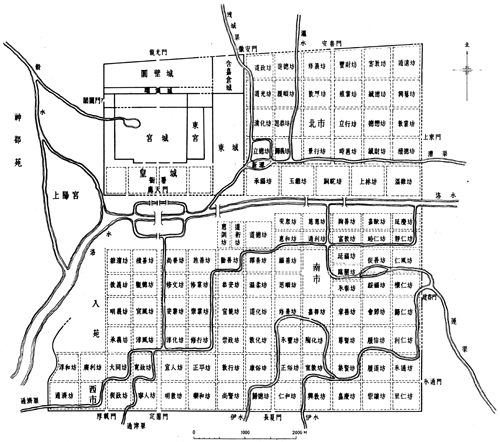

提到北魏洛阳的“大”,按照以俞伟超为代表的一些学者的意见,北魏洛阳虽然基于前时代的成周、东汉洛阳城,但它的物理规模实则远过之,甚至超过后来的一切封建皇都,包括隋唐长安。这个说法虽有明显的争议,但并不是毫无道理。20世纪60年代,人们在邙山南坡发现了北魏洛阳外郭城的残迹,证明这一论断并非全然空穴来风。在当时,十万户(约六十万人)的洛阳自然不该是一座小城市——一千三百多年后,乾隆四十六年(1781年)的北京城市人口刚到百万——可即使对于这样数目的居住需求,它的面积也实在大得有点超乎寻常,使人不禁质疑这样做的必要性——答案或许不是现代意义上的城市“功能”。全城整整齐齐划分了二百二十个方格状的“里坊”,也就是有大体四方的围墙或樊篱环绕的区块规划,“里”含有行政单位的建制和意义,“坊”则提示着面积和形状,两者意义相关,时常相提并论却又不完全严格对应。已经探明的“市域”南北10千米,东西5.8千米,如此看来,至少是比明清北京(实测东西长6.65千米,南北长7.4千米)还大。

陈寅恪的《隋唐制度渊源略论稿》,则告诉我们来自河西的李冲、青州的蒋少游,以及出身鲜卑贵族集团的丘穆陵亮合力规划了这座辉煌的城市,意谓中世中国的文明成就是民族融合的结果,以北魏洛阳为隋唐、乃至以后整个封建皇朝都城建设制度的前驱,暗合他唐代文化乃是“以蛮族精悍之血”注入的大结论。而这一点一画必求诸绳矩,以人力强加于自然秩序的里坊制度的规划,看起来似乎也只有这“蛮族”的蛮力,才能贯彻得下去。

理解北魏洛阳规模上的“大跃进”,需要回到一个最基本的问题:到底什么是“城市”?

这个问题并不十分合理——不问具体的时间和空间而提出这样的问题,不可能得到什么标准的答案,面对这种基本的发问,就连那些最博学的城市史学者们也会缺乏共识。但是,我们也不妨把古今城市的显著差异大致罗列,事实上,一旦理解了这种差异,我们就会更加惊叹洛阳在某些方面的“超前”。

或许是近世各种城墙给人们留下的古“城”印象太深,那庞大而可畏的物理屏障,有时竟置换了纷繁而分歧的古今城市文明,一统了它们的定义。我们下意识地认为所有城市都该有城墙,尤其是那些以关河形胜见称的中国“城”市。不像笼统而不确定的现代“市域”,城墙清楚地界定了古代城市的物理所止,也带来了它在我们心目中起码的形象——但矛盾的是,这种城墙内的“形象”相当一部分只能是语焉不详的,由于从外面看不真切 ,那些“老照片”是以局部的视觉而不是全方位的观感和结构性的理解为前驱的;至于那些摄影机镜头不能深入的内部,里面就好像只剩下各种“宽窄巷子”“南锣鼓巷”,剩下它们满盛的“非物质文化遗产”的民俗表演了。

这种形式的城市“回忆”显然有着很大的问题:当代人选择以旅游者的视角去表征古代城市,不仅是源于某种信息缺失——“失忆”,也是对它们意义的不自觉误解,是以此时空去猜度彼时空的“刻舟求剑”行为。

不用回到那么早的先秦时代,两汉洛阳城市的城郭形制和我们今天所理解的“老北京”“老南京”已经有着不小的距离。人们通常谈论的古代城市遗址,其实是它们的中心部分,比如遗迹显著的宫城或者“子城”,通过成规模的考古发现,文明中心所集簇的巨大宫殿和礼制建筑组群,已经相对完整地揭露出来。但是普通人所居住的城市呢?它们的面目并不像现代的民俗观光区那般光鲜清晰。两汉的长安、洛阳有没有更大一圈的“外郭城”久已有着巨大的争议。《吴越春秋》说:“鲧筑城以卫君,造郭以守民。”概括了大城和小城的关系,但这毕竟只是文献中的一种说法,缺乏确凿无疑的证据。首先,到底有没有在物理意义上能够称之为“城”的“郭”,将古代的大都会生活一网打尽?其次,在当时的社会条件下,就算是有个巨大丰盈的“容器”,如此广延的边界和如此虚空的内置,城市真的能够“守”得住什么吗?

如果只是抽象地谈论“原则”而不考察其中的生活质地,在中国城市规划的历史里,地位非同小可的洛阳或许是一些大同小异的说法的集合:“由宫城向外大小同构”“面南背北”“中轴对称”“宫城是构成全城尺寸的基本模数”……如此复原出的洛阳的沙盘模型,将呈现出不一般的、如同西方近代的新古典主义城市那样清晰的结构,但是如果——仅仅是如果——我们有办法请一个人,在时空穿越中实际感受这样的规划,他会发现这样那样的“不规则”和“因地制宜”,真实的洛阳,恐怕没有严格恪守的几何形式,由于思想到行动的巨大误差,这座城市可能也找不到绝对的“轴线”和“中心”。

洛阳的南郭城疑似已被数次改道的洛水冲毁,东、西郭城均在连接东西向的大道延伸线上有所发现,而神秘的北郭城,也就是远望城北青山之所在的说法,则有着分歧的意见。分歧的焦点同时在于,这样阔大的城市边界到底能勾勒出什么样的城市图景?考古发现证明,北魏洛阳城的北郭城甚至比人们原先预料的还要北,早在1963年,考古学者已经探测到1300余米的北郭城墙残迹,它不是在平地上匍匐爬行而是上下穿越了邙山的175米等高线——“陟彼北芒兮”,洛阳的“陌上行”现在变得真切可感了。

在1989年的地图上,借助遥感手段和全面的实地探测,人们进一步标定了这段北郭城墙的存在。由于缺乏考古证据,早先研究洛阳城市的学者,像劳干与何炳棣等,大多认为北郭,也就是城市的北界与内城间地域相当局促;从思维定势上而言,恐怕是因为他们不大能够想象这座城市会向极北推展,直至邙山南坡——在现代人看来,中国古代城市应该有着“幻方”一般齐整的方格状平面,从一些著名的实例比如明清北京来观察,它们所界定的是规正平坦的开放空间,那些熙熙攘攘的闹市与商业,不大容易和起伏不平的荒野景色联系在一起。

而北魏洛阳的“生活”却本来有别于现代都会。洛阳的内城是皇宫、府衙、仓署和军事指挥机构的所在地,是纯事消费的非生产人口居住的区域,它看上去相对单纯,也可以找到比较明晰的建筑遗存。措身于内城和外城之间,更广大的“城市”则内容繁复芜杂:既有一般平民的住区、“百工”差役的“集中营”,也有皇亲贵族的别业所在,更常见的,或许还是现代人不易想象的城市里的茫茫“自然”。

既有人流填塞的闹市,也有荒僻的大街,一圈土垣里大片的空地、农田甚至荒野,点缀着大大小小的山丘,加上粗略勾画、却最终也没能填满的方格——也许,这才是那个“癫狂的洛阳”真实的模样?

洛阳“是近代以前全球所见范围最大的城市”之一?对也不对。洛阳城市的面积大则大矣,它却不见得是现代意义上的城市,它的“大”,和那些更加紧致的帝国首都,比如帝国时期的罗马、倭马亚王朝的首都卡尔多瓦、哈布斯堡王朝的维也纳……呈现出来的“小”并没有什么可比性。在北魏的帝都,异乎寻常规模的城市生活已经溢出了一般意义的城市功能程序(program)。那里,或许将出现一幕幕奇特的景象,会令当代的城市人觉得匪夷所思——

一个农民住在城里。(?!)

清晨,坊门打开了,他扛着锄头出城去种地(这样的田地也可能就在城里),傍晚,宵禁的时候到了,他又扛着锄头回到了城里自己的住所。

一千三百多年之后的1807年,在欧洲人新发现的北美大陆东岸,几个新移民,西米恩. 德维特(Simeon deWitt)、古弗尼尔. 莫里斯(Gouverneur Morris) 和约翰. 拉瑟福德(John Rutherford)受托规划另一座城市。自此以往,人们将可以方便地管理他们将要开发的哈德孙河中的一座岛屿,四年之后,在“将已知区分于未知的疆域内”,他们规划了12条由北向南的大道和155条由西向东的大街。

和北魏洛阳的理想平面相仿,他们的“规划”其实就这么简简单单的一招——方格。用几乎等大的方格,他们描绘出了一座包括2028个街区的城市(不计地形上的偶然因素忽略):“一个即刻间把握了所有岛上剩余疆域和未来活动的阵列——曼哈顿格栅(Manhattan Grids)。”

我们不难猜到,这座城市就是纽约。

荷兰建筑师库哈斯大肆赞美:曼哈顿的规划是“西方文明史上富于预见性的果敢行为”。他吟道:

所分之土,未见人居;

所指之民,实属臆测;

所存建构,仍为幻影;

所征之事,人间莫存。

曼哈顿的创建者们向人们鼓吹“这些至善至美的格栅”的好处,也就是这些一模一样的简单方格,以其“纯净性取悦于单纯的心灵”,便利人们购买、销售和装修地产——这些方格被刻画在曼哈顿岛地图上的一百五十年后,在许多人看来,它们仍然是一种匪夷所思的、粗暴而弱智的东西。匪夷所思之处就在于,那无数条简单平直的街道划分出来的方方正正的“街区”上,在当时其实什么也没有,没有现代人心目中城市文明最基本的依托——形象。到处不过是荒野和平畴(甚至连标定街区边界的坊墙也没有),规划者们大笔一挥所勾勒出的缥缈愿景,在19世纪初的人看起来够几百年的经营了。但是这雄心很快被证明并不是梦呓,它预示着库哈斯称为“概念的投机”的一种天才的前瞻性,不到一百年,纽约市中心区的居住条件就因为涌进城市找工作的大量贫困人口而急遽恶化——那数百个方格挤满的纽约再也不是幻想了,按照库哈斯的说法,这被塞得严严实实的资本主义城市也有了它独特的人情——“拥堵的文化”(culture of congestion)。

冷不丁地一看,1807年时的纽约看上去会有点像493年的洛阳,它们都有缺乏前例的热情,都是以一种抽象的信心,一举“成就”了意义有待证明的超级都会。1807年时哥伦比亚大学所在的上城还只是一个小镇,1807年中央公园还只是一片荒芜的沼泽,493年的洛阳魏晋宫殿的访客不再是索靖这样的座上宾,而是五胡时代遗留下来的荆棘狐兔,断壁残垣间仿佛依然回荡着索靖的谶语。可是一个来自北方大漠间的游牧人,居然不度德量力,要挑战宿命里不祥的前定:“自我皇魏之有天下也,累圣开辅,重基衍业,奄有万邦,光宅四海。”北魏,中国历史上第一个以“戎狄”出身被认同的正统王朝,兼有汉人和“蛮族”的文治武功,挟有宗教迷狂的巨大热望,怀着千秋万世长存下去的愿景。

只有如此,才可以解释那220个永远也没有塞满的方格的用处。

北魏洛阳似乎比不上现代纽约,开放的纽约有现代的技术条件和金融资本的勃勃野心作后盾,大量人口最终造就了“拥堵的文化”,这文化反过来又成为“癫狂的纽约”的催化剂。但在短时段内,中世纪里役使千万奴隶、兼有宗教迷狂的洛阳自有它的“效率”。和“癫狂的纽约”比起来,洛阳相同甚至有过之而无不及的,可能是它尤其惊人的“速度”——十年工夫就基本“建成”了整座城市,再过三十年,这城市的面貌更是天翻地覆。全盛时的洛阳,仅佛寺便有1376所,约是同期(515年)全国统计数字13727所中的十分之一,平均城中每十户就摊到一所。

和纽约不同,洛阳数字上的富有与奢华并不为所有洛阳人所感知,它的质量也不总是在表面就清晰可见,在我们美谀它的纪念碑和浮华生活之前,需要首先穿越这座城市不甚悦目的部分。同样是方格画就的城市愿景,洛阳的街区——里坊的个儿要大得多,而且被严严实实地堵在一圈夯土砌就的坊墙里,就像一个坏了的水果被捂出酒味来;城墙是灰黄的,街道是灰黄的……它们的尺度和用途更不可相提并论:因为某种下面我们需要深究的原因,在洛阳宽达百步的铜驼街上,今日小女生手牵着手逛街的场面大概是看不到的。都是“网格城市”,“巨型街区”只能默默向内发展,其他文明的城市“里坊”,比如日本平安时代以来的“两面町”“四面町”,却是一开始就确定好了人际使用的街道界面,它们的感受显然是非常不同的。

在现代的某些中国城市中,似乎还可以嗅出这种自相矛盾的意味……洛阳既有“拥堵的文化”——它最稠密的中心里,当然会是摩肩接踵,人情习染——也有大道朝天的“荒凉的文化”,后者相当程度地保留了城市声言要征服的“自然”的本来面目。这些,在同一堵土垣的两侧便呈现出截然不同的景观:繁庶和冷寂。

这坊墙世界的内外,是中古东方社会两种同样迷狂的风景。

书摘部分节选自《洛阳在最后的时光里》一书,较原文略有删节,经出版社授权发布。

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】