天堂的景象,随着时代的变迁也在不停改变。

《天使围绕》(局部),卡尔·施文格尔·德·荣格尔(Carl Schweninger der Jungere),1912

关于天堂究竟是何模样,众说纷纭,这并不让人奇怪。直到17世纪末期,天堂都主要是关于圣容显现(Beatific Vision)的场景。天堂里永恒的完美幸福,在于对上帝、天使、圣人、殉道者、旧约圣贤,甚至一些像柏拉图和亚里士多德这样高尚异教徒的爱慕、赞美和崇拜。

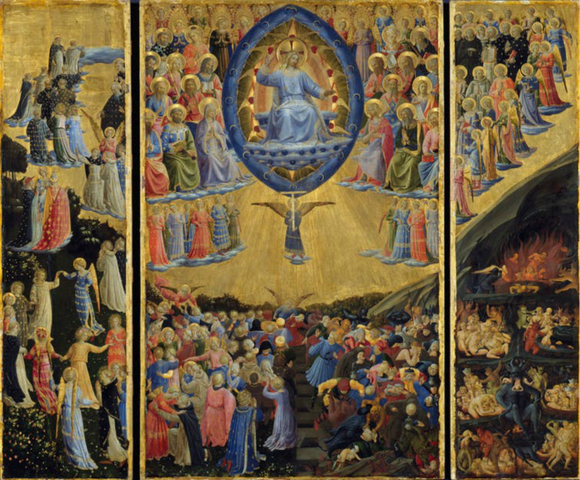

天堂,即意味着“面对面”目睹上帝,而不是隔着一层“昏暗的玻璃”。这是以上帝或天国基督为中心的永恒。因此,由弗拉·安吉利科(Fra Angelico)创作的《最后的审判》(The Last Judgement,1425-30),内容便是坐在宝座上的基督,周围被天使、玛丽和圣徒环绕。他的右手指向天堂,左手指向地狱。在基督的右边,天使带着得救的人穿过天堂花园,来到城墙环绕的天国之城,而在基督的左边,恶魔则把恶人赶进地狱。

传统犹太教对来世多少有些沉默。但是当它被提到的时候,它便主要是关于神的精神视像。正如一位三世纪的拉比所解释的那样:

“在来生,吃喝、交欢、贸易、嫉妒、仇恨、敌意都将不复存在;相反,义人坐在那里,头上戴着冠冕,享受着上帝显在的荣耀。”

伊斯兰教同样也有圣容显现的观念,天堂也更像是一个感官享乐之地。在伊斯兰教的天堂里,受祝福的人们将居住在极乐花园中,在长椅上相对而坐。可口的美酒顺着流觞曲水漂流,传递四周,没有人会受到酒精的不良影响。水果和肉都有供应。那里也有少女,“双眼又黑又大,好像暗藏的珍珠——这是对她们所行的赏赐”(《古兰经》56.22-4)。

在基督教中,以上帝为中心的天堂形象一直延续到19世纪。正如雷金纳德·赫伯主教(Bishop Reginald Heber,1783-1826)在他的圣歌《神圣,神圣,神圣》(Holy, Holy, Holy)中所说的那样:

“众圣徒都称慕你,围绕一平如镜的海面抛下金冠;基路伯和西拉弗拜倒在你面前,艺术与永恒也将如此。”

从18世纪中期到19世纪末,天堂景象中,人类活动的踪迹悄然增长。中世纪的观点认为,如果能看到地狱里被诅咒之人的痛苦,天堂里的人的幸福就会得到提升。更重要的是,随着人们越来越不愿意看到别人遭受公开的迫害,地狱作为永恒肉体惩罚的概念就开始消失。只要他们愿意,所有人最终都会被拯救——这样的观念开始发展。

天堂比以前更近了——生者和死者只被一层薄薄的面纱分开。它也是物质存在的延续,只是没有今世的痛苦。虽然天堂仍然是一个休憩之地,但被拯救的人们越来越活跃,在充满欢乐的环境中取得道德进步。人类之爱取代了神之爱。人们不再分散注意力、不关注人际关系,它变成了来世的基础,家庭也得以重新团聚。

即便天堂不总像威廉·布莱克(William Blake)笔下那般沾染上色欲的气息,但现代天堂也被浪漫化了,情侣也会再次相遇。

例如,在但丁·加布里埃尔·罗塞蒂(Dante Gabriel Rossetti)的诗作《被护佑的达默泽尔》(The Blessed Damozel,1881)最终版本中,诗人让他的少女渴切地望着地上的天堂之柱,希望情人的灵魂能在此时来到她身边:

“恋人与新朋围绕着她/在不死的爱的呼唤中/他们心中铭刻的名字/将永远在他们之中回响。”

维多利亚时代的天堂是一个很有教养的、文雅的、彬彬有礼的地方。它附带娱乐设施,是雅致的维多利亚式度假胜地——上午十点,摩西会在大礼堂讲授《十诫》,下午两点,会有亨德尔的《弥赛亚》演奏(由作曲家本人指挥)。以上帝为中心的天堂被彻底边缘化。

伊丽莎白·斯图尔特·菲尔普斯(Elizabeth Stuart Phelps,1844-1911)在她的畅销书《大门半开》(The Gates Ajar)中总结了旧式风格天堂的消逝:

“这与信仰有关,竖琴演奏者弹着琴,海洋如镜,演唱着《应得的羔羊》(Worthy the Lamb)!这使我感到困惑和沮丧,我几乎听不清。我不否认我们应该先带着愉悦敬奉上帝,但是除了反复念诵和祷告以外,我们难道就没有别的方式敬神了吗?”

在现代天堂里,我们会有“灵体”,就像天使一样。但这些灵体不会像我们死时的模样,相反,他们会很完美,并处于人生中的最佳年龄——正如基督在人间布道时的年纪,大约30至33岁。那些在婴儿期死亡或严重畸形的人也将变得完美。

19世纪,动物在现世生活中遭受的苦难在来世中没有任何补偿,也在很大程度上考验着人们对完美而慈爱的上帝的信仰。人们和各自的宠物建立起了新的伙伴关系,这让许多人思考,如果没有那些被他们深爱着的动物,他们在天堂里的幸福还怎么完整呢?因此,关于天堂里动物的问题,第一次被提上议程。

正是在19世纪中期,灵魂似乎自己做出了决定。与其让我们去天堂寻找他们,不如让他们回到现世里寻找我们。这是一个唯心论的时代,死者的灵魂以各种令人眼花缭乱的方式显现。在降灵会中与死者相联系的仪式,无疑为那些从已故亲爱之人那里收到信息的人提供了安慰。

降灵会也为好奇者提供了娱乐,它也成为科学家想要解释的现象,信的人兴奋又恐惧,不信的人纯粹把它当作消遣。对于保守的基督徒来说,参加降灵会就是和魔鬼为伍。对于那些轻信和冒险的人来说,这无疑正是其吸引力的一部分。

在唯心论里,就像在现代社会的天堂中一样,上帝扮演的角色都很微小。即使对上帝的信仰正在衰退,对天堂的信仰也依然很坚定。作为令人恐惧的法官和道德执行者的上帝,已经被从宇宙边缘俯视我们的已故亲人取代。

到了20世纪,天堂被世俗化,现代天堂成为现代世俗精神的一部分。讽刺的是,在天主教和新教神学中——至少在比较自由的派别中,来世可能是个马后炮。在自由主义基督教神学中,生命的意义并不是在它结束之后,而是通过个体(存在主义神学)或社会(解放神学)的彻底转变,在过程之中产生。

在更具神秘色彩的现代基督教中,永恒不在未来,而在当下。“一沙一世界,一花一天堂,手中所握的就是无限,瞬间即是永恒。”威廉·布莱克这样认为。

对于来世的不确定,或许正是现代基督教葬礼更倾向于庆祝过去的现世,而不是为来生欢庆的原因。

尽管我们现在对来世还并不确定,我们的当代天堂还是结合了以上帝为中心的天堂,以及取代它的社会天堂的一些特征。它不再像以前那样,被认为是一个超越星辰之上的实体地理空间,尽管我们仍然用“上面的那里”来隐喻天堂。

天堂依然被视作上帝的居所——一个我们能更靠近慈爱天父的所在。正如那首脍炙人口的赞美诗《上帝离你更近》(Nearer my God to Thee)中所说,“在我父的家中,安全与休憩俱在,在我救主的爱中,护佑得以完全。”

人们还是相信天堂里有天使,他们偶尔在人间行善。但一千年前高度发达的天使学(angelology),实际上已经消亡。

人们普遍认为天堂是死后的世界,我们在那里继续保有自我意识以及人间生活的记忆。与此同时,我们仍然坚信,我们将与在尘世间所爱的人重聚。那里的生活,正如人间一样,将充满爱和欢笑,道德、理智和精神都得以成长。尽管我们将不再存在于肉体中,但我们仍希望(如果不像某些人那样肯定的话)自己会被认出来。所以,埃里克·克莱普顿(Eric Clapton)才会在1992年的《天堂之泪》(Tears in Heaven)这首歌中发问,当他来到天堂的时候,去世的儿子还认不认得出自己。

与以前只有基督徒、穆斯林、天主教徒或新教徒才能进入天堂的时代不同,现在人们期望,天堂是一个人人都能去——或者至少那些生活“良好”的人能去的“地方”。

和过去一样,天堂被视为一个无比幸福、快乐和满足的地方。因此,活着时候的愉快经历,会被称作如“天堂般”。正如弗雷德·阿斯泰尔(Fred Astaire)在电影《礼帽》(Top Hat,1935)中说的:“当我们出来面对面跳舞时,天堂,我正身处天堂……”

(翻译:马元西)

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】