对于那些希望从事脑力劳动、在社会阶梯上占据更好位置的年轻人而言,进入大学恐怕仍然是他们能做的最佳选择。

来源:Pexels

2018年高考已经结束,975万考生走出这考场,很多人的下一站便是大学了。进入一所好大学对年轻人的重要性人尽皆知,然而随着每年夏天“史上最难就业季”新闻的屡屡见诸报端,人们对大学教育的质疑也在不断增加。

企业用人需求和求职者素质不匹配,是大学教育价值今何在的最大疑问之一,上海纽约大学校长俞立中在华东师范大学任教时,曾遇到过一位企业家这样嘲笑大学生:“我聘了一个大学生,复印机都不会用,传真都不会发,我们要这样的人干嘛?”俞立中回应说,“没有一所大学,没有一个专业能够培养一个企业所需要的人才。任何人的发展一定是在工作岗位上才能真正达到岗位对他的要求。”

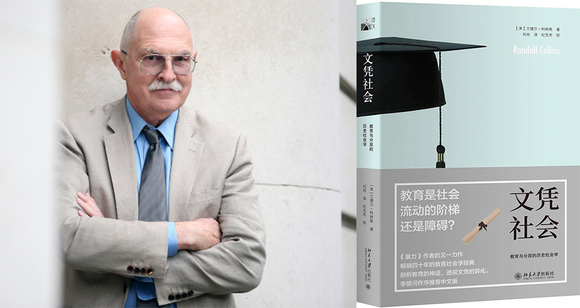

其实早在1979年,美国著名社会学家兰德尔·柯林斯(Randall Collins)就研究发现,大学教育的内容并不是由技术需求决定的,大部分技能(甚至包括那些最高级的技能)都是在工作中或通过非正式网络学到的。另外,学生的在校成绩与事业成功之间的关系微弱,这也意味着学校对实际工作技能的训练是极其无效的。所以,读大学究竟有用吗?

在《文凭社会》一书中,柯林斯告诉我们,在一个“学历膨胀”(指随着越来越多的人获得更高的学位,工作职位对教育水平的要求也水涨船高)的文凭社会里,教育其实为社会流动造成了人为的障碍;然而,对于那些希望从事脑力劳动、在社会阶梯上占据更好位置的年轻人而言,进入大学恐怕仍是他们所能做出的最佳选择。这是因为,教育程度是管理人员与体力劳动者的重要区隔手段,人们或许没法在大学里学到什么实际技能,但大学作为一个积累文化资本的重要场所,仍然赋予了大学生们从事白领工作所需的文化资源。

柯林斯首先用数据表明,现代社会对许多工作的能力要求并不严格,绝大部分机构都能花不到三个月的时间对其员工进行再培训。而且再培训中很少利用正式教育,即使用到了,90%的机构也都能在三个月以内完成。

当能力——更具体来说就是工作技能——不是员工素质的决定性因素时,雇主必须求助其他方面来判定哪些人更适合自己。规范控制(normative control)的重要性由此凸显,即员工是否契合组织目标和价值观、是否忠于组织、是雇主选拔人才的重要标准。许多研究证据表明,雇主会用教育来作为一种选择具有中产阶级特质雇员的手段,他们倾向于认为,未走完正统教育轨迹的退学者是不可靠的,缺乏令人满意的性格与行为。

在一项1967年对加州组织的调查中,柯林斯发现,除非是在极端缺乏劳动力的情况下,雇主很少会主动降低对员工的教育水平要求,且这种对教育水平的要求一旦确立,就只会越提越高。举例来说,雇主利用教育来进行规范控制、划定求职者的选拔范围,这是工商管理学位吃香的重要原因——研究发现,虽然雇主们普遍怀疑商学院教育对于实际工作的价值,但他们也倾向于认为,商学院学历代表了大学生具有从商的意愿以及基本的商业价值观。

因此,柯林斯指出了教育与职业之间的地位关联。教育本身反映了某一种群体文化,塑造了某一种群体的归属感,当这种群体文化和归属感与雇主的要求吻合时,教育的价值就很高。名校的重要性就是这样形成的:由名校精英教育培养出来的学生符合精英职业的文化与价值观时,越来越多的名校毕业生就会开始把持精英职业,这反过来亦加强了名校与精英文化的联系。所以我们会看到,国内985、211、双一流大学毕业生成为雇主眼中的香饽饽,国外常青藤大学毕业生自带“人生赢家”光环、笑傲求职市场。

就算你对找工作的要求没有高到非业内顶尖雇主不去的地步,只要你想在办公室里舒舒服服地从事脑力劳动,大学文凭在很大程度上也是你必须拿到的东西。柯林斯发现,非技术和服务岗位与技术岗位和领班岗位之间存在着晋升鸿沟,“雇主普遍认为,体力劳动与非体力劳动(以及文书)岗位之间是彼此严密隔绝的,尽管这两个种类内部各自有着广阔的机会。”

“文化能够塑造一个人的自我形象,设定情绪,在精神层面重塑过去的现实并制造新的现实。”柯林斯在书中写道。马克思·韦伯认为,文化资源是关系社群的基础,这种关系社群拥有一套共享的符号和意识形态,帮助具备这些共同点的人建立起关系。在职场中,文化资源指的可能是岗位需求、企业文化和价值观、市场洞察、行业经验等等。

文化资源可以通过日常互动生产(比如在工作和实习中习得某种行业经验),也可以通过特定的组织生产——学校就是这样一种专业的文化生产机构,且往往能够更游刃有余地生产新的文化形式,“一部分是因为对文化生产组织控制权的争夺和内部危机会将其产品带往新的方向,一部分是因为其成员会全职且有意识地吸收文化,这让他们形成了更加精细的技能。”

在柯林斯看来,学校对形成新的组织结构来说格外重要,它既帮助建立了传统中国的士绅阶级,也帮助建立了当代美国的职业领域。学校作为一种正式文化生产机构,其重要性是,正式文化能够使原本毫无共同点的个体间以相对较快的速度建立联系。这里的关键在于,是否有某种普世性的准则可以快速衡量个体价值。因此,正式文化生产组织需要让它的文化产品成为某种可以衡量的、类似于价值单位的通货,在学校的语境内,这就是成绩和文凭出现的根源。它们作为文化产品(学生)的质量总结出现,以量化的方式给出个体价值。柯林斯指出,这种通货的价值也随着供需关系的改变而起伏,所以我们看到当今越来越多人感叹“本科生就业难”——当本科毕业生数量年年走高时,本科学历这一通货的价值显然年年走低。

值得注意的是,“白领”阶层的出现甚至也与教育文凭息息相关。在工业社会里,机器与组织艺术的成熟能让所有人都在付出相对较少体力劳动的情况下舒适地生活,这意味着单纯的体力劳动不再能够满足全社会多数人的就业需求。认同技术管制论的人相信,是技术进步促进了脑力劳动岗位的蓬勃发展,而柯林斯认为,技术管制论的谬误就在于其对工业社会职业分化前提的错误理解。他表示,许多冠以“脑力劳动”之名的岗位其实是建立在简单工作基础之上的“闲职”,为的是缓解想要工作的大众带来的政治压力。

“白领”工作远离真正的物质生产,它们的产出是难以用客观标准衡量的,因此专业和技术学位填补了标准空缺,将脑力工作领域越来越专业细分化,创造了越来越多的工作职位。柯林斯说,“因此,文化市场的扩张,哪怕没有改变整体财富的分配,也能让更多人依靠‘政治’部门(‘闲职部门’)生活,他们通过统治结构而不是生产结构本身来获得物质产品。”

早在19世纪末的美国,教育界人士就曾指出,正统的学校教育对职业技能的培养无益,应该用系统的职业培训来培养职场所需的人才。内战结束后,美国社会迅速走向工业化,哈佛大学毕业生、圣路易斯华盛顿大学职业技术学院院长卡尔文·伍德沃德(Calvin Woodward)开设了一所手工业劳动训练高中,旨在取代传统的与职业无关的教育系统。20世纪初,职业教育推动者又开始致力于为工人阶级设立单独的中等职业技术学校和项目。然而,职业教育从未取得过成功。

原因之一已在前文中指出——既然职业技能完全可以在工作中习得,那仅仅提供纯粹职业技能训练的学校教育有什么价值呢?更重要的原因在于,学生们反对用手工业训练来取代中产阶级文化教育,因为后者能够为他们带来社会流动性,提高他们的社会地位。

在柯林斯看来,大学提供的教育并不是为了培养实际技能而设计的,它的重要性在于它发放文凭的权力,而人们渴望获得文凭背后象征着的地位。康奈尔大学、约翰·霍普金斯大学、普林斯顿大学、哈佛大学等大学成功度过了人们对传统教育价值质疑的危机时刻,正是因为它们改变了课程设置,在经典课程之外引进了众多科学、现代语言和文学、社会科学以及职业领域课程,并宣称自己能培养具有博雅学识和公共风度的政治精英。

对于学生来说,这一点成为了进大学的最重要动力。他们看中的不是大学提供的经验,而是大学能够带来的社会经验和加入文化精英的可能性。柯林斯甚至指出,大学的社交文化在吸引学生方面扮演了关键作用:“大学文化承担了将中上层阶级的孩子聚集到一起的功能;在大学活动中产生的感情让他们成为朋友,最后则是走向门当户对的婚姻。”事实上,赫赫有名的常青藤联盟最初指的是美国东北部8所私立大学的体育联盟,而时至今日,它已然成为了卓越学术水平和社会精英的代名词。

“通过不断告诉大众教育能够通向精英地位,并通过提供社会流动的机会,大学吸引了人群中大部分能够获得机会进入精英阶层的人。”从很大程度来说,要求大学普及职业教育是对高等教育机构存在本身的严重误解,因为如果只强调技能训练的话,大学就会面临丧失其主要价值——获取文化资本,加入精英群体——的危险。

从这个角度来看,在可预见的未来,我们仍将生活在文凭社会中,别无选择。

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】