目睹死亡现场就应该感到恐惧么?摄影在这之中又扮演怎样的角色?在唐潮与刑警一起以参加摄影比赛为目标进行创作的同时,关于摄影、真实、记忆的观点也渐渐清晰地浮现出来。

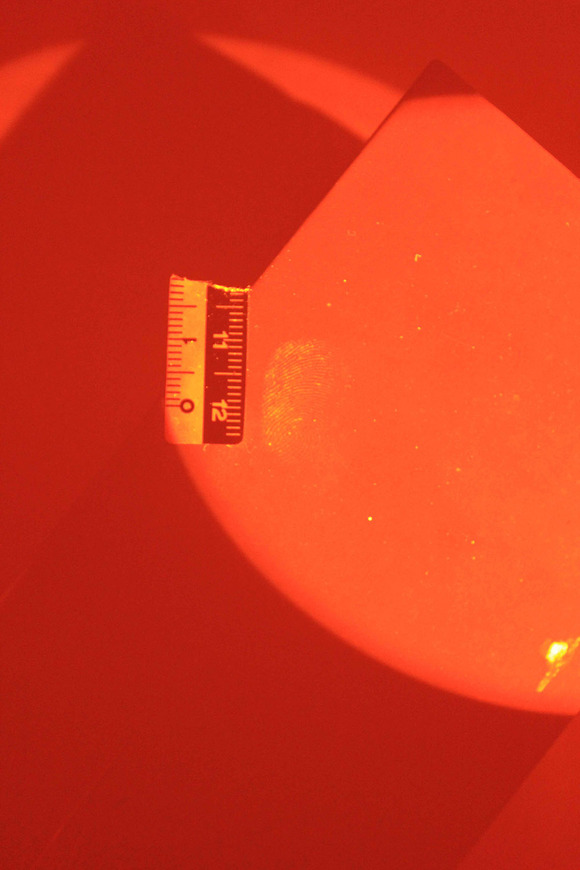

溺死尸体的颈部被局部拍下,扩散如黑洞一般的瞳孔,或是一只已经失去血色却还攥紧人民币的手,血迹斑斑的白色T恤……在不知晓任何具体细节的情况下,如果你看到这样一组照片,可能首先感受到强烈的视觉刺激。在你有些犹豫是否该相信这些照片的真实性的同时,也许恐惧与不适已接踵而来,甚至嗅觉也隐隐有了回应。这些本是无法被大众用这样直接的方式观看的照片,或来自于刑警拍摄的刑侦照片,或来自于唐潮与刑警刻意伪造而拍摄的“案发现场”,最终与一个录像作品一起,被取名为《地方摄影》。在唐潮与刑警一起以参加摄影比赛为目标进行创作的同时,在一次次辩论之中,关于摄影、真实、记忆的观点也渐渐清晰地浮现出来。

死亡现场与拍摄准则:“任何犯罪空间都存在着物质交换”

“大家都是拍照的。”本着这样的共同点,在一次偶然的饭局上,唐潮与专门负责拍刑事照片的小刑警聊起了摄影——这对于毕业后没有工作过的他来讲,似乎可以满足其对于社会系统里的人的好奇。“任何犯罪空间都存在着物质交换”是刑警口中的刑侦拍照的“真理”,呈现案发现场可以作为证据的人为痕迹也成为他们拍照时很重要的因素,比如尸体脖子上是否有勒痕等等。刑警与唐潮讲述的自己对摄影的认识,有些和唐潮自己的想法比较接近,在他看来,“甚至可以说接近哲学”。在兴趣的诱导之下,唐潮看了刑警拍的照片,并以彼此的交集为缘由开始了自己《地方摄影》项目的拍摄。

目睹死亡现场就应该感到恐惧么?或者说,观看死亡现场的照片应该感觉到恐惧么?唐潮自己反而没有这样的心理活动过程,更多的是一种生理上的反应。这也许与他小时候的一些经历有关,那时候,家乡的医院还没有那么严格处理一些小孩的尸体或是截掉的肢体,就直接扔在马路旁的垃圾桶内,童年的唐潮甚至会捡起挖掘机挖出来的尸骨和玩伴们打架。使他印象更为深刻的死亡现场,反而是对他而言刺激点更高的,比如”婴儿的脸天真无邪但身体已经被解剖了”,或是刑警讲述的“秀色可餐”的故事——那种人类爱到了极致于是想把对方吃掉或是想被对方吃掉的颇为极端的现象。

项目的进行则更像一个辩论过程。如何让彼此了解自己在做什么,又如何可以在一来一回的沟通之中讲观念层层推进?唐潮试图将“参加摄影节”作为项目开始的契机,用摄影节的标准来与刑警探讨如何拍照。这只是他的一个借口——实际上,对于”拍照“这件事情的理解,刑警与唐潮有着彼此不同的观念,这也是为什么沟通与交流可以进行,而这一组《地方摄影》的作品与其未来的走向,则由单纯的影像层面延伸到对于影像的探讨。

不能吃的人肉,很香

“没有什么是真实的”,唐潮对于这样的观点颇为肯定。以更为广泛的角度来说,还涉及到对于伦理道德的质疑。在刑警讲述的将父母杀害并烹饪的案件之中,去过现场的刑警的回忆之中,真实的本能反应,人肉是“很香的”。“伦理道德会告诉你不能吃人,但你身体的本能告诉你是有食欲的。”类似这样的矛盾引发出来的是对于大脑与身体的真实性的思考。

如果“任何犯罪空间都存在着物质交换”是刑警拍照时候的准则,那么在唐潮眼里,这个句式中的每一个部分都可以向外更自由地延伸:空间可以是虚拟的,物质交换也可以是伪造的。这些藏匿于犯罪现场的可以证明犯罪的蛛丝马迹使唐潮开始产生怀疑,比如,“证据该怎么样判定一个人”?或者,“法律是完全正确的吗”?他试图将这样的质疑也带入到作品之中。“比如刑警去拍摄一个人的脖子,他们只是为了发现上面有没有伤口,有没有被勒或别人伤害过的痕迹。但我觉得脖子上有没有勒痕只是表面的真实。”唐潮更感兴趣的是,如果一个演员伪造了勒痕躺在这里而被拍下一张照片,是不是这张照片不一定真实,或者反而反映了另外一种真实?这一整个思考过程构成了照片背后的逻辑线索,也正符合他自己“现实对我来说不是最重要的”的观点。用唐潮的话说,就是“我们看上去是在拍刑事摄影,但其实是在讨论另外一些东西。”也许正因如此,单纯地把刑事摄影展示出来对于唐潮来说没有任何意义,而在对于摄影立场的争论之中,他所思考的“真实”才渐渐浮现出来,而这也是他在创作时试图遵循的准则和边界。

对既有认知的反叛者

创作的念头先是被表面的好奇所吸引。但是,“当你的人生阅历,经历的东西多了之后,刺激点会越来越高,打动你的东西也在慢慢变化。如果我要假装一个东西能打动我,那我就是在撒谎。”正如每一个具体行动都在反过来改变着引发行动的人们一样,思考一组作品成形的过程也不无时无刻在改变着创作者本身,彼此相互塑造。

唐潮小时候调皮。总是唱反调的他,曾被老师在课本上写下四个字“哗众取宠”。长大以后,与同龄人关于童年琐事的交流之中,唐潮发现童年与少年的成长轨迹中发生琐事的痕迹的累积,似乎都“点点滴滴把人塑造成这样,比如更加自卑或者更加叛逆”。今日在反思艺术时,他发觉艺术似乎就有挑战层面的味道,不循规蹈矩,也就伴随着一个事实——会有人认为你在哗众取宠。如同《地方摄影》的这组照片被通过社交网络展示出来时,唐潮也面临很多的质疑,比如转发时人们的犹豫,以及亲戚朋友反映看到照片时候的不适,包括人们对于拍摄和展示这些照片动机的猜测。但被曲解对于唐潮来说是可以接受的——因为“每个人无时无刻不在曲解别人”。也许以这样的心态作为铺垫,唐潮会格外强调自己的“想法”——如果说现实对他来说并不是最重要的,那么最重要的则是他究竟“想说什么”,而这样想表达的欲望,促使他探索作为语言的表达形式,类似于写作中的修辞手法。

有时候,对于世界的认知通过一些颠覆常识的行为产生。有一段时间,唐潮在朋友圈胡乱转发了一些文章,朋友们都以为他疯了。“甚至还有一些朋友私信来问我你是不是喝醉了。当你做出一些反常事情的时候,脱离了人们对你的既有认知的时候,别人会觉得你有病。为什么不能反过来想,是不是他们自己有病呢?”又有一些时候,认知或观点通过理解产生。在《地方摄影》中,这些在唐潮看来扮演着”国家机器里的工具”角色的刑警对于艺术照片的审美让他感到吃惊。而实际上,不论听他人讲述多少故事,或与异己者进行多少交流,唐潮的创作最终归向的都是自己——是在拍摄出生在湖南的他自己,是在审视表面好奇之后的自己,是在收集和拣选素材的同时,常规与意外之间,拼凑碎片背后更加完整的自己。

对话唐潮

界面影像:关于这组作品,你有什么新的想法?

唐潮:第二次再去湖南,想要讨论的东西就不只是局限在现场了。其实每天都不知道第二天该干什么。印象很深的一次拍摄,是我们一行人去解剖室,拍摄过程就是让演员站在解剖台的旁边,告诉她不管发生什么,都不要离开这个取景框。没有任何指令的情况下,演员开始自己思考怎么演以及面对镜头。这样重复了很多次的时候,演员哭了,她说她看到这个解剖台和这个环境,想到了很多事情。于是这个事情开始变得不一样了,整个气氛变了,这就好像是在搜集素材的过程中,搜集到了比较意外的素材。后期的剪辑我会带入一些思考,为什么要用这些素材,如何用这些素材,又怎样更符合自己的想法。

界面影像:会不会因为画面本身的内容太过于惹眼,使得拍摄者本身显得不重要了?你怎么看待自己与照片之间的关系?

唐潮:这也是拍摄中面临的问题,但其实比较好解决。看到整个项目呈现的时候,可能这些照片只是“诱饵”,那么拍摄的过程中,会思考一些问题,比如照片到底想要说什么,或者拍摄的过程中这个影像到底想要说什么。

这个项目后来在继续拍摄。第一次拍摄的叫《地方摄影》,第二次的拍摄比较明确的就是,是不是和地方或摄影有关,都不是特别重要了。第二次的拍摄注意力更多集中在摄影在处理一些空间中实际的问题时产生一些幻觉或者记忆的痕迹。甚至图片外的声音,这种声音可能会充斥在照片拍摄的环境里面。因此,可能更多的是在讨论一个空间和记忆的问题。

刑事摄影就和记忆有关,不只是和刑事摄影有关系。当时在拍摄的过程中,我想到了家庭相册的这个东西,它在一定程度上和刑事摄影是类似的,比如不会随便公开,以及都是在记录过去的事情。甚至在家庭相册里面看到一些关于身体的影像,刑事摄影中也能看到一些类似的场景。所以我也在思考的是,到底是在照片里获得一种猎奇的心理,还是会获得一种对于记忆和时间的思考。

界面影像:你认为图片为什么重要?

唐潮:这和时代有关,因为图片可以联系到当下的一些很抽象的现实。今天我们的现实已经不一样了,这也就是为什么今天我们再拍摄有关战争的照片,并不一定能击中你。(击中你的)要么和时代有关,要么和个人经历有关。今天阅读图片的方式也不一样了,大量的图片都是被处理过的,甚至社交软件和平台上的照片的阅读方式也不一样,人们多是快速地去观看这些信息。比如一些交友类的社交软件,从个人角度来讲,看到一个人的照片不仅仅是表面看上去的漂亮,而是反映了现在阅读图片的现实。能想到时代的东西是更高级的吧,性欲相对来说就更低级了吧。

界面影像:你会定义自己为一个“艺术家”么?

唐潮:艺术家这个东西是别人定义的。从世俗的角度来讲,做艺术家是要做展览、有作品。但是你知道,比如杜尚一辈子也没做过几个展览。所以说谁是艺术家,谁不是,这个很难判断。

界面影像:你怎么理解死亡?在创作这组作品的之前和之后,对死亡的看法有怎样的改变么?

唐潮:昨天正好看了一个展览,是一个艺术家一直在整理照片。他说在年轻的时候突然意识到,每个人都会被一个时代打上一个烙印,这是让他很沮丧的事情。他搜集了各个国家人的照片,展示了很多瑞士人的照片,他们普遍政治立场中立,而且生活比较富有,但是他们都会死掉。我觉得这个观点挺了不起的。他说,只有少部分的艺术家会挑战死亡这个东西。我觉得如果你的观点通过一张图像表达出来,并且这张图像如果能够穿透时间,五百年后还是能被人看到,而且还能够表达你的观点,从一定程度上来讲,就是超越死亡的。

*文中所有图片均来自唐潮《地方摄影》,由受访者提供

有关《地方摄影》的更多图片,请关注: