“在我们国家,甚至有妓女集中营。”斯科特·沃瑟曼·斯特恩从他在耶鲁课堂上听到的这句话入手,发掘出了美国几十年来被遗忘的一场“荡妇”抓捕行动。

图片来自Orlando / Three Lions / Getty Images

1917年,第一次世界大战横扫大西洋,美国政府启动了一个新项目以保护当时的入伍新兵,防止他们感染性传播疾病(STI)。当时,几乎所有的女性性工作者和“荡妇”都被假定为性传播疾病携带者,人们认为只有断绝军队官兵和这些女人的联系,才能保护他们的安全,免受淋病和梅毒两大瘟疫的侵扰。抱着这个目的,政府授权医务人员和警员,抓捕任何他们认为“有携带STI嫌疑”的人(尽管被拘捕的总是女性),并对她们实施简单粗暴的体检。从联邦、各个州到各个地区,美国各级官员拥有不受限的自由,他们执行着尾随这个项目而来的国家级、州级法律,其中最主要的就是1918年通过的张伯伦-肯恩法案(Chamberlain-Kahn Act)。

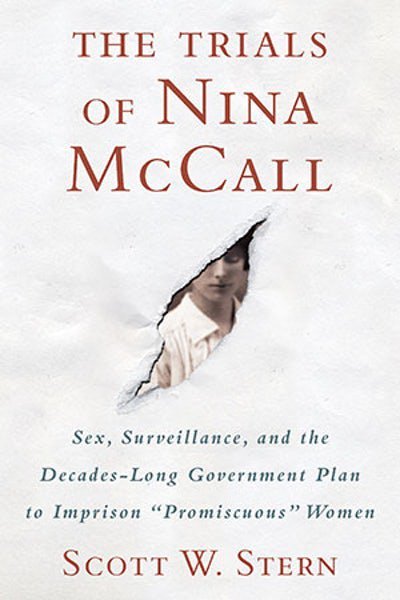

斯科特·沃瑟曼·斯特恩(Scott Wasserman Stern)在新书《妮娜·麦考尔的审判:性、监视和几十年的“荡妇”抓捕政府计划》(The Trials of Nina McCall: Sex, Surveillance, and the Decades-Long Government Plan to Imprison “Promiscuous” Women)中写道,一个女性如果染病,就会被送去“拘留医院”(或是打入监狱),直到确定病愈,或是“完成改造”。有些被捕女性虽然检测结果呈阴性,但还是不由分说无故被关了起来,因为她们的“滥交”迟早会对士兵的精神健康造成威胁。在被拘捕的女性当中,不同人群的人数比例畸形,有色人种和工人阶级女性居多,黑人妇女则常常与白人女性隔离开来,被关在设施条件恶劣的牢房,有时甚至会和其他有色人种妇女一道遭受种族主义暴力和性侵犯。有些人未经同意就被强制消毒,有些女性甚至不知道有这么一回事。

性工作者是这个项目的头号对象,但同时,任何“有嫌疑”的女性都会成为抓捕目标——在当时,这个范畴很广,甚至连在餐厅单独与士兵吃饭也包括在内。随着这个项目在司法系统中逐渐站稳脚跟,美国社会卫生协会(ASHA)的秘密特工也开始执行任务。这样一来,现实就昭然若揭了,在那个时候,任何女人都可以被逮捕、被性侵,甚至无须经过审判,没有律师代理就被拖入监狱,这都是合法的,至于什么时候能被释放,她们也无从知晓。被囚禁在拘留医院里的女人们要遭受强制体检,她们生活在非人的生活环境里,接受着淋病和梅毒治疗。不幸的是,当时对这种疾病最普遍的“治疗”不过是不断给病患灌下汞和砷药剂,这些有毒的化学制品只能毒害这些女性的健康,对疾病毫无帮助。

1918年,密歇根有1121人“公费住院”,因为当局认为他们染上了STI。在这些病人中,49个是男性,另外1072人都是女性,她们中间有一个19岁的白人穷女孩,名叫妮娜·麦考尔(Nina McCall)。她被捕后,经当地卫生官员卡尼之手被强制体检,先被确诊为淋病,后来又被诊断为梅毒,拘禁在废弃的湾市拘留医院里达三个月之久。和所有同命相连的人一样,她鼓起勇气奋起抗争,但她没有像其他人那样在监狱里起义引发骚乱,也没有捣毁所谓的“妓女教养所”。妮娜所做的,在当时看起来对这样一个工薪阶层女性来说更加铤而走险——她把折磨她的人送上了法庭。

在《妮娜·麦考尔的审判》中,作者斯特恩把妮娜的审判设定在抓捕活动的初期,追溯到第一次世界大战刚刚打响之时,一路延续下来,经历了战后进步主义,又在二战时期重整旗鼓。这个项目一直持续到民权运动风行的时代,甚至在上世纪70年代,一些地区依然在执行着相关法案。最终,它成为了美国历史上规模最大、持续时间最长的集体检疫隔离项目之一,而最令人吃惊的是,这段历史已然被人们遗忘了。这个项目被称作“美国计划”(The America Plan,碰巧的是,在二十世纪30年代还有一个“美国计划”容易与之混淆。当时企业雇主利用对苏联的“第一次红色恐慌”制定这个“美国计划”,藉此给工会扣上“反美国”的帽子)。

一些经历过这一场国家出资赞助的性别暴力的幸存者至今仍然在世。同样幸存下来的,还有各式各样的法案,它们依然残留在许多州的法规中,从未被完全废止。如果斯特恩在2011年耶鲁大学的那节课上翘课了,没听到教授随口一提的那句话:“在我们国家,甚至有妓女集中营。”那么妮娜·麦考尔的故事可能依旧被掩埋在历史中不见天日。这句话在斯特恩的脑海中挥之不去,他决定去挖掘更多真相,结果便发现了这项经过缜密研究的工程,发现了政府采取何种手段来控制女人的性和自治权,以及地方行政官员和执法人员是多么兴高采烈地履行起这项职责。

许多医学界人士反对这项行动,而原因仅仅是反对将医疗保健工作和联邦政府扯上关系。对他们来说,“美国计划”散发着社会主义的恶臭

在“美国计划”的全盛时期,它的支持者不仅有保守主义者,还有许多自由主义的杰出人士,比如说第一夫人埃莉诺·罗斯福、小约翰·戴维斯·洛克菲勒(几十年来他都为这个项目提供资金)和当时的加州州长帕特·布朗(Pat Brown)——想起他时人们总是满怀深情,这个民主党人以他对“堕胎女王”伊内兹·伯恩斯(Inez Burns)毫不避讳的追求著称。他们都抱持着虚伪的进步主义立场,强调性教育、社区服务和STI病人信息透明度的重要性;他们把自己视作走在危险境地的年轻女性的保护伞;他们主张铲除红灯区,却对全国上下女性身陷囹圄的窘境保持缄默。许多医学界人士反对这项行动,原因仅仅是反对将医疗保健工作和联邦政府扯上关系。对他们来说,“美国计划”散发着社会主义的恶臭。

当时一些女性,比如主张妇女参政权的伊迪丝·霍顿·胡克(Edith Houghton Hooker)和社会运动者凯瑟琳·布什内尔( Katharine Bushnell)举行了游行反对这一项目。他们要求终止这个项目,因为其性别歧视的性质,以及已然造成了许多司法大冤案。然而她们的努力遇到了改良主义者的阻挠,后者认为把性工作者和“坏女孩们”关起来无伤大雅,只希望不要误抓无辜的人。连美国公民自由联盟(ACLU)都对这个项目赞许有加,直到1944年,北加利福尼亚ACLU的主席欧内斯托·贝西格(Ernest Besig)公开抗议旧金山市在对嫌疑女性进行检查后依然对其囚禁72小时的政策,ACLU的态度才出现转变。

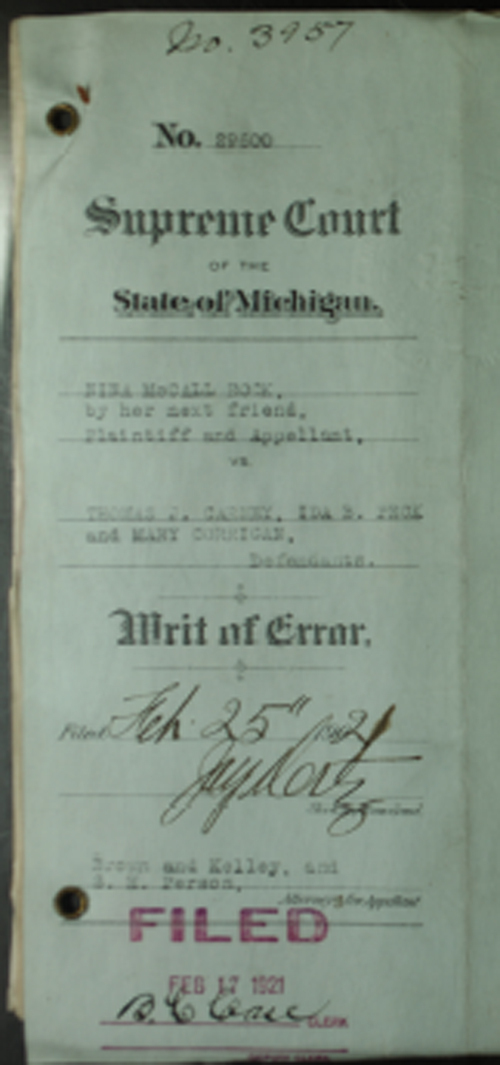

妮娜·麦考尔的故事不是特例,她的正义斗争也并非前所未闻。但妮娜之所以能引起斯特恩的注意,不仅是因为她的大胆无畏,还因为密歇根州档案馆恰好保存着这个案件的详细记录。1921年,她把那些折磨她的人一路送上了密歇根最高法院,并且赢得了诉讼。法院因卡尼医生对妮娜的诊断和治疗判他有罪,因为他没有任何证据来断定妮娜是性病感染者;但如果她真的染病了,那么医生的所作所为就无可指摘了。妮娜的胜利其实喜忧参半,罗克-卡尼案(罗克是妮娜的姓)不过是在接下来的几十年里继续为虐待正名。美国社会卫生学会利用这个裁决来“保障军官的健康权益,将可感染性病患者隔离起来,因为他们对公众健康造成了威胁”。

妮娜逐渐淡出了公众视野,开始重建自己的名誉。她嫁给了一个名叫诺曼的小伙子,住在密歇根州的萨吉诺市,希望能回归社会。1949年,两人移居到湾城——那个她被拘禁、遭蹂躏的地方。关于她的感受和想法,我们已经找不到相关记录了。可以确定的是,他们一直住在这座城市,直到1957年她患上脑瘤,住进了疗养院。妮娜的三个孩子都没逃过英年早逝的命运,最终,在56岁那年,她也离开了人世。

经历了几十年的政治动荡和舆情的风云变幻,“美国计划”最终失去了动力。人们对性和性病的看法不断更新,争取女性权利的思潮为这一残忍的抓捕行动敲响了丧钟。一些著名的案件也加速了这个项目的快速萎缩,其中的受害者包括18岁就因在纽约联合国大楼外参加反战游行被捕的女权主义作家安德里亚·德沃金(Andrea Dworkin)。德沃金被脱衣搜身,之后又遭到两位男性医生的强制检查,在这之后的几天里都流血不止。大约在同时,伯明翰的民权运动者也担心落入警察之手,遭受同样的体检;在加州首府萨克拉门托,黑豹党冒险提出,强制的“性病检测”是警察的一种性骚扰活动。

和妮娜一样,德沃金也予以反击,并获得了媒体的极大关注,让纽约市监狱里女犯人的生活状况得到了更多曝光,最终让她遭到侵犯的诊所关门大吉。当地社会活动者和由前性工作者马尔戈·圣詹姆斯(Margo St. James)牵头的性工作者权力组织COYOTE在旧金山正式宣战。他们和美国民权自由联盟律师黛博拉·欣克利(Deborah Hinkley)一道,将奥克兰警署送上了加州上诉法院,最终裁决要求奥克兰警方对男性和女性一视同仁地进行抓捕和监禁,这也导致被捕女性性工作者数量骤降。全国范围内掀起了类似的反抗活动,到七十年代中期,“美国计划”虽没有彻底破产,但也已经声名扫地。1972年,美国社会卫生学会停止了秘密监控和骚扰性工作者的行动,转而进行面向公众的宣传活动,把注意力集中在疱疹问题上,而不再是梅毒和淋病。

然而,这个项目的核心理念产生了惊人的反弹,它的触须不断延伸,影响了塔斯克吉梅毒研究以及日本集中营,应对艾滋肆虐也借鉴了这一项目,它还为我们当下的大规模监禁危机埋下了伏笔。斯特恩在书中指出,民间资源保护团(罗斯福新政中为未婚失业男青年提供工作的项目)的营地后来被用作囚禁德国人和日本人的美国籍后裔、战争犯和二战期间认为战争罪恶而拒绝服兵役的人,而这些营地最初就是用来关押“美国计划”被捕女性的“集中营”。

女性以各种借口被捕,可能仅仅是因为她们的样貌打扮,或是因为她们的钱包里装着避孕套。

在1917、1918和1919年通过的三部联邦法律,经过诉讼后,没有一部被废止或剔除,它们依然以不同的形式保留在各州的法律法规中,而这些法律对女性恶毒的态度,对今天的美国仍有影响。直到1976年,犹他州盐湖市政府当局威胁要展开抓捕并“对拒绝盘尼西林疗法的各类性病携带嫌疑人实施强制治疗”,而加州蒙特利县的警察则威胁性工作者前往性病门诊,否则就把他们关押起来进行强制体检。1982年,亚特兰大市长异想天开,以“打扫”木板路的名义拘禁了六名性工作者。在上世纪八九十年代,当公职人员抓捕艾滋病病毒感染者(他们之中有许多性工作者)时,“美国计划”再次抬头了。在1990年的一次法庭诉讼中,其裁决直接引用了1919年的一桩案件,宣称将染上淋病的女性隔离起来是“合情合理”的举措,恍若昔日重现。

这本书揭露的现实令人心头一震,而且因为这些故事的不为人知而显得更加骇人听闻。笼罩了性工作者太久的保持沉默的文化,终于要开始消散了,但潜在的危险并未消失。超过20万女性正在遭受囚禁,这是监狱人数增长最快的一块,超过70%的女犯人是或曾经是商业性服务产业的从业者。另外,女性以各种借口被捕,可能仅仅是因为她们的样貌打扮,或是因为她们的钱包里装着避孕套。性工作者,特别是变性的有色人种女性,首当其冲遭受警察的暴力和犯罪行为虐待。妮娜·麦考尔、马尔戈·圣詹姆斯和伊内兹·伯恩斯这样的女性依然在努力,反抗这个不把她们当人看的体制。今天,越来越多作家开始讲述她们的故事,希望这意味着更多人能够站出来共同反抗、并肩作战。

(翻译:马昕)

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】