父与子两个凡人,注定要纠缠大半辈子,有幸的能做知己,不幸的也无非是甲乙。

1

第一次知道李宗盛要出新歌,是今年3月。

听大哥的团队成员说起那会儿,我兴奋了很久,以为是又一首《给自己的歌》或者《山丘》。涓滴意念,侥幸汇成长河。

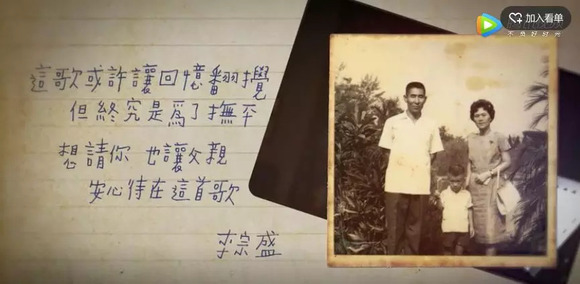

但她说不是的。歌的主题关于父亲,是李宗盛心里一首早该写的歌。所以歌名也特别——《新写的旧歌》。

昨晚,《新写的旧歌》姗姗来迟。发布那会儿,上海倾盆大雨,我在屋檐下躲着,低头是细密的歌词,抬头是漫天的水雾。听着听着,干脆想冲进雨里,才好假装自己没有哭。

冷静下来想想,这一幕大概就是戏精的诞生。

可李宗盛的手笔,依然真切地撩动心弦,像他过往创作的每一首歌那样,写的是他的故事,却让我们看到自己的人生。

2

1958年,李宗盛出生在台北。他的父亲是一个瓦斯行老板。

少年李宗盛并不是如今呼风唤雨的大哥和教父。苛刻点说,他甚至算一个loser。

在自述文章里,他写道:“我一直是学习成绩很差的孩子,在初三那年还答不出(a+b)的平方是啥。高中考了两次皆名落孙山。我清楚地记得我母亲在做晚饭时知道她的独子再次落榜时的失落无言。我的分数只勉强能让我离家好远去念工专。”

李宗盛念的是新竹私立明新工业专科学校,简称叫明新工专,扑面而来的蓝领感。或者蓝翔感。

据乐评人马世芳回忆,台湾民谣最鼎盛的年代,大量干将旗手都会在他母亲陶晓清的客厅里聊音乐,谈理想。青年李宗盛也位列其中。但身为专科生,他颇为自卑,沉默寡言,偶尔的尴尬还要微笑来遮掩。

这种沉默自有来由。

成长过程中,李宗盛不断被告知,“你很差劲,你不会有出息”。在本该年轻气盛的时候,人生却充满了弥散的无力感。于是沉默成了一种解脱,他解释说:“因为我不知道要说什么。失败的人是没有说话的权利的,当然也不会有人愿意聆听。”

并不明朗的青葱岁月,李宗盛着实过得辛苦。在具有自传性质的《阿宗三件事》里,他这样记录:

我是一个瓦斯行老板之子

在还没证实我有独立赚钱的本事以前

我的父亲要我在家里帮忙送瓦斯

我必须利用生意清淡的午后

在新社区的电线杆上绑上电话的牌子

我必须扛着瓦斯

穿过臭水四溢的夜市

这样的日子在我第一次上综艺一百

以后一年多才停止

而歌里没有写到的是,送瓦斯是重体力活,带着一整天的疲惫回到家里,他要用热水浸泡僵硬的双手,才好弹吉他、写歌。

那并不是一段容易的时光。但在2015年的“既然青春留不住,还是做个大叔好”上海演唱会现场,李宗盛却表达了怀缅:“在我写过很多很多脍炙人口的情歌以后,我开始在很多地方写歌。酒店房间里、路上、甚至厕所里。但我一直想起自己写歌的那个小房间。”

这段曲折的成长,到了《新写的旧歌》里,变成对父亲的直言相告:

一首新写的旧歌

不怕你晓得

那个以前的小李曾经有多傻呢

先是担心自己没出息

然后费尽心机想有惊喜

等到好像终于活明白了

已来不及

可惜啊,所谓真相,就是故事的最后你还是说了拜拜,而我们,终究赶不上时间。

3

“瓦斯行老板之子”渐渐变成了情歌圣手。

虽然这种量体裁衣式的精准笔触,需要用超乎常人的敏感和坎坷波澜的情路来献祭。

但是人们总算知道了,那个在《和自己赛跑的人》里“有一卡车的难题”的李宗盛,那个在《寂寞的恋人啊》里唏嘘“努力爱一个人,和幸福并无关联”的李宗盛,那个在《阴天》里感慨“男人大可不必百口莫辩,女人实在无需楚楚可怜”的李宗盛,能够把情事道理写得销魂刻骨。

这些,瓦斯行老板自然看在眼里。虽然他“更像是个若无其事的旁观者”,但父子之前其实有默契:

没能听见他微弱的嘉许

我知道他肯定得意

只是等不到机会

当面跟我提

这就是我们熟悉的父与子,关注如微风细雨,赞许却桃李不言。不说出口的爱,永远比说出口的话更宽阔。

每个人都有过类似的经验吧。儿时把父亲奉若神明,觉得他无所不能。可叛逆青春否定一切的时候,光环首先熄灭的就是父亲。

原来你以为他骑着单车就能带你环游世界,结果发现他连怎么坐飞机都不懂。原来你以为他心灵手巧给你做各种玩具,结果发现他连重装windows都不会。

当你开始读海明威和马尔克斯,他念叨的还是翻来覆去的那些童话故事。当你开始在健身房里挥汗如雨,他却连小时候陪你打野球的羽毛拍都举不起。

这也是《新写的旧歌》里唱的意思:

往事像一场自己演的电影

说的是平凡父子的感情

两个看来容易却难以入戏的角色

能有多少共鸣

父与子两个凡人,注定要纠缠大半辈子,有幸的能做知己,不幸的也无非是甲乙。

4

这些感悟,不是一朝一夕得来的。儿子对父亲最深挚的理解,永远要在自己当上父亲之后才会产生。

李宗盛是三个女儿的父亲,当然也写过给女儿的歌。

《阿宗三件事》里的头一件,就是为女儿许愿:“我希望她快乐健康,生命中不要有复杂难懂的事。”

在《希望》里,李宗盛写:“养几个孩子是我人生的愿望,我喜欢她们围绕在我身旁,如果这纷乱的世界让我沮丧,我就去看看她们眼中的光芒。”

当李纯儿、李安儿和李喜儿三个女儿环绕膝下,他又动容:“依稀记得她们出生时的模样,我和太太眼里泛着泪光,虽然她长得和我不是很像,但是朋友都说她比我漂亮。”这是父亲独有的宠溺。

35岁那年,李宗盛远赴温哥华,寻求一份避世的安宁。他说:“大约过了一个月的时间,台北的声光气味才肯褪去,风、声响、潮汐、天光,让寂寞变得有意义起来。”在寂寞的间隙,他又写了一首《远行》给女儿,里面有动人的字句:

不舍你那黑白分明亮亮的眼睛

只是你年纪还小无从明了我的心情

时间不停时间不停

原谅我依然决定远行

当所有等待都变成曾经

我会说好多精彩的故事给你听

品尝过这些之后,李宗盛对为人父的感受,想必有更强烈的共情。

因此,闯荡半生,到了60岁,当他终于想到要反省父子关系这个“敷衍了半生的命题”,结局不是豪情满怀,而是心有戚戚:

我早已想不起吹嘘过的风景

而总是记着他混浊的眼睛

用我不敢直视的认真表情

那么艰难地挣扎着前行

这已经不是在回忆父亲了,而是在谈论终将到来的失去。

人生啊,不就是想要的留不住,在手的不珍惜,到头来哭过笑过,生命的种种问题,沦为时间的谜语。

谜面常常模糊,谜底难得讨喜,以至于沧桑的男人要拿酒当水喝。想到那个塑造着我们过去,又暗示着我们未来的男人,你和他的依依相望,不过是另一种越过山丘,接受另一种“想得却不可得,你奈人生何”。

前半生,你和父亲抗争。后半生,你又同他讲和。就这么拉拉扯扯,等到终于失去了,才有这这一句:

当徒劳人世纠葛

兑现成风霜皱褶

爸 我想你了

5

《新写的旧歌》只写给那些失去过和即将失去的人。

太过顺利幸福的人,很难真正理解。可或早或晚,每个人都要懂的。

我把《新写的旧歌》发给我那只比李宗盛小4个月的老爸。他回我一个OK的手势。

OK就好啊。干了这一杯,哭完这一回,我们还能一起,趁早跟人生讲和。