我们从政治课堂上学到的“马克思主义”,与马克思的原意差别有多大?

上海复兴公园的马克思恩格斯肖像

按:1818年5月5日,卡尔·马克思出生于德国小城特里尔。从《共产党宣言》到《资本论》,马克思为我们提供了看待世界的视角,也改变和塑造了世界的样貌。时至今日,我们要如何纪念马克思?又该如何面对马克思留下的遗产?穿越时光的阻隔和意识形态的迷雾,我们对于马克思真正的理解有多少?当今社会浮现的问题,在马克思那里依然能够找到答案吗?在马克思诞辰200周年之际,界面文化(ID:Booksandfun)通过一系列文章,尝试着对这些问题作出思考和回应。在本文中,北京大学哲学系教授聂锦芳谈论了在当下中国我们应该如何理解马克思。

我们从政治课堂上学到的“马克思主义”,与马克思的原意差别有多大?高中课本里,马克思主义似乎是一瓶“万金油”,可以“解释万事万物的规律”,这种效果究竟是不是马克思所希望达到的?在这个飞速发展与变迁的社会中,马克思对我们的指导意义又在何处?

对这些问题的解答层出不穷,却往往都难以言中肯綮。学界各种对马克思的“宏大叙事”解读与“中国特色化”,仿佛正在让我们与那个手稿和大部头之中的马克思渐行渐远。今年,北京大学哲学系教授聂锦芳主持编写的《重读马克思:文本及其思想》出版。按照设想,这套书籍通过对重要文本个案的解读,对马克思复杂的思想世界及其意义进行了重新探究。

日前,聂锦芳在人民大学出版社读者服务部书店作了主题为“理解马克思并不容易”的讲座,分享了当今语境下理解马克思所存在的种种困难,还原了一个更加贴近“马克思”本身的思想图鉴。

在当下中国,学生普遍在义务教育阶段就接触到了马克思的思想,但这些对于马克思的论说往往是与原著不挂钩的。此外,一部分研究马克思的学者也倾向于忽略原著的重要性。聂锦芳回忆,他的老师在研究马克思时基本没有阅读过德文原版。当时的中译本参考的主要是苏联译制的俄文版马克思选集,在翻译的过程中,大量的观点和概念会发生损益。当代马克思研究者则多受惠于中共中央编译局的高水准翻译,由于机构工作的特性,这些中译本很少犯常识性的错误,但原著中非常有性格和特点的内容就会被抹平。

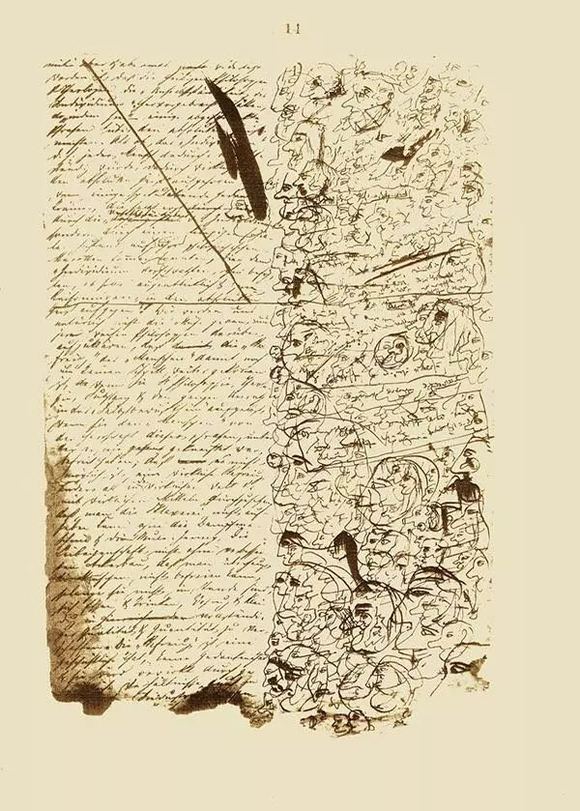

值得注意的是,现存最早的马克思手稿写于1833年,也就是马克思十五岁那年。自此之后,马克思的写作延续了五十年,他不停地在对自己所处的的年代进行记录和剖析。这也造成了一个特殊的情况:马克思成型定稿的作品甚至还不到他全部著述的三分之一,有大量的笔记、手稿、提纲并未被整理。聂锦芳认为,这是我们在今天理解马克思所遇到的困难之一。

现有的马克思研究倾向于将马克思的思想转变过程进行简化处理。例如在八卷本的《马克思主义哲学史》中,就将马克思的思想历程简化为一种线性的、非常完满的解释:从青涩到成熟,成熟后转向唯物主义,进而运用到政治经济学批判,在晚年完善自己的学说。

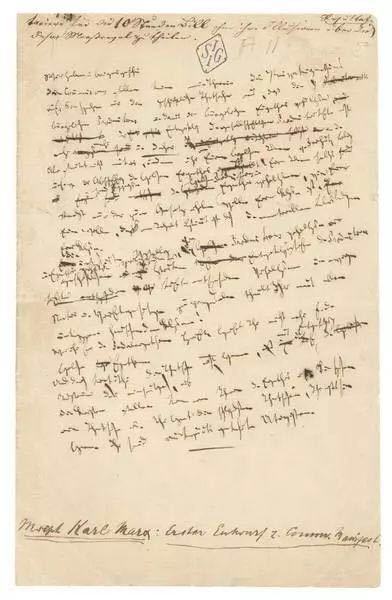

聂锦芳认为,这一解释离马克思非常遥远:“马克思的一生充满了痛苦,他没有完成一件自己想完成的事情。”从最初跟着鲍威尔书写古希腊哲学史失败,到莱茵堡时期因“苦恼的疑问”去黑格尔的哲学中寻找国家理性,再到发现国家中颠倒的市民社会进而转向政治经济学研究,马克思始终在寻找一个足以解释当时社会现实状况的主体性结构。因而,在马克思散乱的手稿中,“我们应该看出他研究的曲折之路,而非对既有观念的演绎与论证。”

这一问题在前苏联时期就已经出现。梁赞诺夫作为前苏联最重要的马克思研究者之一,受列宁之命整理马克思和恩格斯著作。在阅读马克思的手稿之后,他得到了一个初步印象:马克思最重要的观点并不在其成型的著述之中,而是在论证过程里,且在论证过程中,他的观点依然在不断发生变化。

梁赞诺夫当时上马了两套工程。一套工程是后来编成的苏联版的五十卷本《马克思著作集》,在这套文集的前言中,明确指出这套书的作用是“供党和干部群众学习宣传的马克思著作”,而非专供学术研究。另一套工程则是历史考证版,这一版本不允许对马克思的手稿进行修改,只能依据手稿的实际状况记录,例如按照马克思写作时鹅毛笔蘸墨的深浅判断写作的先后顺序。聂锦芳认为,这一版本才是讨论马克思最完整和最重要的著述。

这两套工程实际上体现了一种普遍的困境:马克思主义作为一种意识形态工具与作为学术研究对象的两套身份存在割裂。聂锦芳认为,我们今天研究马克思,不是为了在危急存亡的关头拯救国家危难,马克思现在可以作为一个学术对象摆在我们面前,作为后继者应该要真实把握马克思的思想。在他看来,马克思主义的政治性与学术性并不是对立的,学术性是可以为政治性做论证和辩护的。

聂锦芳认为,目前马克思主义研究中一般的学术路径和规则都不准确,前辈研究者对于马克思主义的很多观点的解读,有时候甚至会互相矛盾:在冷战时期,《共产党宣言》的主旨思想被解读为阶级斗争、两个决裂、两个“不可避免”,在全球化时代,其主旨变成了世界历史理论、全球化视角、和谐世界理论;《资本论》亦是如此,早期的时候,资本完全是被颠覆否定的对象,改革开放以后,才出现了资本的双重功能、劳资关系的调整以及资本的逻辑和结构等概念。

作为政治工具,马克思原理似乎是“万能的”,可以用于解释各种相反的现象,在聂锦芳看来,这对马克思主义本身是一个极大的学术伤害。与此同时,现有的《选集》对马克思的原文进行了大量裁剪,如果读者不知道马克思讨论的具体议题是什么,不知道其特殊语境,就无法真正进入马克思的逻辑。

在中国社会各方面发生了极大的进展的背景下,聂锦芳称,新一代马克思研究者应当有新的学术视野,以马克思的原著为基本点出发进行研究,而非仅仅停留在意识形态工作的层面上。从这个角度来说,我们对于马克思的研究还远远不够。

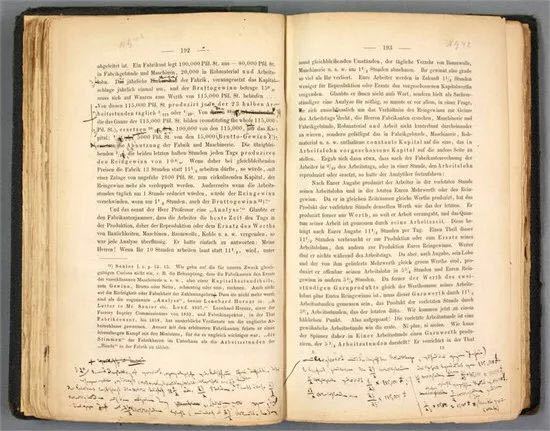

谈到马克思,《资本论》是难以回避的一部巨著。在讲座中,聂锦芳从文献学的角度阐释了《资本论》。1867年,《资本论》第一卷德文第一版刚刚出版,马克思就立即开始进行对《资本论》第一卷的修订、第二至三卷的整理和新文献的补充发掘。与此同时,马克思也开始校订法文版,而后又指导了俄文版的翻译,在此过程中,他进行了大量的修订和注释工作。复杂的校订过程并非对字词和表述的简单改进,也反应了马克思本人对第一卷讨论内容的理解不断深入。

19世纪70年代,资本主义世界出现的各种新变化让马克思的思考不时陷入停顿。《资本论》第一卷中讨论资本主义的材料基本来自英法德三国,以英国作为典型案例。然而,在第二卷和第三卷的写作工程中,资本主义出现了新的矛盾:资本主义向美国、澳大利亚扩张过程中所呈现出的情况,与其在英国的典型形态截然不同。因而,马克思生前没有成型的《资本论》第二、三卷,以及他的晚年笔记(人类学笔记和历史学笔记),一方面凸显了马克思面对史料与原来理论冲突的诚实性,一方面也把他在论证过程中的痛苦、困惑真实展现了出来。

考虑到这些情况,在本次出版的十二卷本的《重读马克思》里,编者将《资本论》、巴黎手稿、《人类学笔记》放在同一个大背景下,试图讨论马克思晚年的思想。聂锦芳的学生王莅认为,马克思晚年的思想是围绕着资本主义史前史的讨论进行的,即从理论结构的讨论转向了对历史的讨论,这是完善马克思资本理论最为重要的一个环节。

聂锦芳提出,《资本论》对于马克思哲学最重要的意义,就在于完善了原有哲学原理教科书中认识论部分的不足。在原有教科书中,从唯物论和辩证法开始谈及的认识论主要是从反映论出发的,主要内容为:一个事物有真实的存在,人们去反映它时即达到了对它的认识,而拥有这种认识后,人们就可以改造它,从而达到对这个世界的认识。而《资本论》中的资本则与这一认识论相悖。首先,资本并非人之外的一种存在,即不是对象物。它是社会运动中最重要的塑造因素,作为一种总体的力量,塑造和操纵着世界。在这一情况下,“反映”与“认识”就不能等同。在马克思的资本认识论中,资本时代的现象和本质、结构和要素之间呈现出的是相当复杂的状况,不能等量齐观地试图找出一个“普照之光“,而是要从具体出发达到理解。

资本主义原先只是一种经济体制或社会运行的方式,仅在物质层面被讨论,在《资本论》中,马克思引入对宗教、对资本主义起源层面的讨论,无疑更加深入。在马克思眼中,资本主义作为一种文明形态,对精神的塑造是毋庸置疑的,可以与宗教相提并论。因此,《资本论》是马克思对自己此前观点的一种极大的提升和扩展。

纵览其一生,马克思有一个巨大的情怀:社会变革。我们该如何理解马克思的共产主义和社会主义思想?聂锦芳认为,要想理解马克思的思想,必须回到他的思想起源之中:“我的导师曾经告诉我,研究马克思主义,一定要到马克思的故乡看看。”

马克思出生的小城特里尔处于法国、德国、比利时、卢森堡等几个国家之间,历史上曾被各个国家轮番占领。在城中,有十几个古罗马时期的建筑被完好地保留下来,这些建筑大多与宗教相关,尤其以天主教的特征表现得最为明显。在特利尔弗里德利希·威廉中学6年学习期间,宗教读本一直是贯穿于马克思所修语言、历史两大课程中极为重要的内容。天主教的宗教情怀对马克思的影响,体现在宗教中所包含的一种人类学意义上的终极关怀:“痛苦的思考、勤奋的写作,一生没有职业,马克思的一生就是用观念论和信仰支撑起来的。”

值得注意的是,即使马克思“无神论者和反宗教斗士”的形象深入人心,但马克思在成年时期所抨击和反对的也仅仅是特定的宗教教义及其思想流弊,抨击和透视的是宗教产生的世俗基础及其社会影响。普泛意义上的宗教情结、终极关怀始终是马克思成长和运思的背景和底色。

文学作品对马克思的影响也极为深远。进入大学之后,马克思进入了一个“适合抒情诗的年龄”,他在两年多时间里写作了大量诗歌、剧本和小说,其中包含大量叙事诗,“几乎展现了人类情感的各种可能、不同人之间的判断、情感的各种命运”。这些材料被历来的马克思研究者所忽视,但聂锦芳却认为,从中可以透视出马克思在思想上的收获和变化。这段富有文学色彩的经历,让马克思领会到情感的意义及情感的复杂性。

假如比较记录了马克思和燕妮分别情景的《惜别的晚上》与献给父亲六十周岁寿辰的诗作,我们会清晰地看到马克思与同年代浪漫诗人的不同之处:虽然在诗中依然在吟诵爱的情感,但马克思思考世界的视野显然有了更大的扩展——他发现情感是必要的,但是情感必须被超越,因为以情感理解世界很可能是一种肤浅的体现,不能获得对世界的全部认识。

会让很多人感到惊讶的是,马克思除了诗歌以外,还写过一本完全符合现代派小说表现手法的意识流小说。这些创作与唯物史观的关系似乎微乎其微,聂锦芳认为,马克思在面对这些看似局限的情感时,有如下两种选择:一是将这些人类的情感和个体的感受纳入宏大的社会结构之中进行透视,二是完全无视这些情感。

马克思选择了哪一条路呢?在博士论文之后,马克思很少再写文学性的作品。在之后的国际共产主义运动中,许多人质疑马克思理论中个体性的缺失,将马克思看作一个“集权主义者”。聂锦芳认为,马克思的整个思想结构中一直潜伏着在文学作品中曾表露过的感性经验,唯物史观也并非是以剥夺个体的情感为前提的。在写1857年、1858年手稿期间,他曾因燕妮的离开给她写了一封长信,燕妮看到后感慨,“已经十几年没有见过这样的信了”。由此可见,沉浸在经济学研究中的马克思依然保有并偶尔会显露出感性的个人表达。

另一个佐证是马克思在摆脱早期感性经验后写作的《论犹太人问题》。在当时,马克思的老师鲍威尔对犹太人问题所持的观点是:犹太人如果希望在基督教国家(即德国)中获得公民的、政治的解放,就必须放弃自己的信仰。马克思认为,鲍威尔提出的所谓“人的解放”太过抽象,真正的人的解放实际上是个体的解放,将宗教问题还原成市民社会中的问题,并提出“宗教解放-政治解放-社会解放-人的解放”的序列。马克思理解的政治解放并非加强和巩固权力,也并非国家和民族的独立,而是放弃权利、解决当时普鲁士的专制问题,因而社会解放就是从财富之中得到解放,这就是个体的解放。

这也引出了最后一个议题,即如何理解马克思所提出的共产主义。在20世纪对共产主义的认知中,马克思无产阶级政党的思想常常与极权主义挂钩,聂锦芳认为,这是对马克思的误读,他提出,共产主义并非“全人类的解放”,而是普遍的个人的解放。全人类的解放、国家的解放或政党的解放,这些都属于政治解放,为个体的解放创造了前提。

在西方现代化观念发展历程中,一个非常重要的追求就是主体自我意识的生成,即人的建构。现代性并非单纯的物质财富和社会运动,也并非用权利和财富一统天下,而是要实现个体的独立和自由。在这个意义上,马克思是这一传统最先进的捍卫者。聂锦芳提及,特里尔大学的一位政治教授曾总结说,马克思和尼采、海德格尔三人的目标是一样的,就是不遗余力地摧毁资本和权利的偶像,只不过三人的思路不同。

《德法年鉴》时期,马克思提出,当时的德国就是一艘“愚人船”,所有坐船者为了拯救自己把人类性格中所有的负面的性格全部暴露了出来。在马克思看来,这艘船能走向何方,寄托于两种人:一种是有独立思维能力的人,另一种则是受苦受难的人。聂锦芳认为,这个剖析对于理解马克思至关重要:马克思的共产主义就是一种联盟,这种联盟就是独立个体之间的契合——借助强大的外力把一群人强行联合在一起,是非常危险的,因而,必须要强调个体的自主性,有主体自我意识的人同时也是理性的人。

在讲座的最后,聂锦芳提出,理解马克思不是一个很容易的事,必须要进入马克思的文本内部,“你不进入文本内部,根本不知道在外在评价的结论是多么肤浅。”

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】