《七堂极简物理课》在全球卖出了超过百万册,物理学家卡洛·罗威利也重新回归到了挖掘时间的奥秘上。在Charlotte Higgins的访谈中,他讲述了自己当年的学生运动经历,以及他的量子理论研究是如何被致幻剂启动的。

我们对“时间”了解多少呢?在文学的表达中,时间“流逝”宛若大河奔流不息,无情地携卷着我们。最终,直到我们被冲刷到河滩上搁浅不前,它也绝不会停下脚步。时光荏苒,永远在滚滚向前。不过,事实果真如此吗?在诗人笔下,时间何尝不会放慢脚步,不会蹒跚前行,不会牵绊踟蹰,甚至停滞脚步呢?他们告诉我们,过去也许就是世人、世界和世间万物内在固有的属性,无所不在,不可逃避。朱丽叶望眼欲穿,焦急等待罗密欧时,她度日如年:但愿法厄同能驾着日神的双轮马车,鞭策着四匹快马“让阴沉的暮夜赶快降临”。我们刚从栩栩如生的梦境中醒来时,意识朦胧,依稀感觉到刚才感受到的所谓时间知识幻觉。

卡洛·罗威尔(Carlo Rovelli)是一位意大利理论物理学家,他希望让外行人也能领会到物理的令人兴奋之处。《七堂极简物理课》(Seven Brief Lessons on Physics)涵盖了诸如黑洞、量子这类主题,但语言简明活泼,全球销量已达130万册。他的新书《时间的秩序》(The Order of Time)也已面世,这本书精彩异常、令人眩晕、诗意盎然,我(指本文作者Charlotte Higgins,《卫报》文化板块首席记者)不觉摒弃了自己此前对于时间“流逝”的所有认知,甚至从更深刻的意义上说,我对时间到底是否存在的问题也开始存疑。

我在博洛尼亚的圣白托略教堂外约见了罗威尔,这也是他学生年代所在的城市。“我常常说,和哥白尼一样,我在博洛尼亚读了本科,在帕多瓦修了硕士,”罗威尔打趣道。六十岁出头的他活泼开朗,身材壮实,身上带着一股怀旧气质。他现在居住在法国马赛,自2010年以来,在理论物理学中心领导着一队量子重力研究学者。在此之前,他在美国的匹兹堡大学待过十年时间。

他几乎没回到过博洛尼亚,所以近来一直在跟老朋友见面。我们朝着大学的方向慢悠悠地散步,威尔第广场聚满了一群意气风发的学生。涂鸦、旗帜和标语口号随处可见——反种族主义口号、支持库尔德人的标语,或是警示着路人不要忘记在2016年在埃及遇害的剑桥博士朱利奥·雷杰尼(Giulio Regeni)的标语。

“在我那个年代,这里到处都是路障和警察,”罗威尔回忆道,当时他是一个满怀热忱的学生运动者。那么他和同伴们的诉求是什么呢?“我们要的不多!我们想要一个没有界限、没有国别、没有战争、没有宗教派别、没有家庭、没有学校,也没有财产私有制的世界。”

现在回想起来,罗威尔觉得那时的自己太激进了,他当时想要实现共享财产,企图抹平戒备和妒忌太难了。另外,致幻剂(LSD)在彼时也十分流行,他吃过几次,这一经历为他埋下了研究物理学的种子,让他对物理、特别是关于时间的问题产生了浓厚的兴趣。“这种感受异乎寻常的强烈,在理智层面也深深撼动了我,”他回忆着当时的情形,“我看见了一些列稀奇古怪的现象,其中之一就是时间冻结的感觉。万物照常在我脑海中运行,但时间的指针停止了转动;时间的大河不再流淌了,这完全颠覆了我们现实的建构。”他产生了幻觉,看见了扭曲变形的物体,看见了耀眼令人目眩的色彩——但同时也追忆着在体验着这一切时自己的想法,自问当时到底发生了什么。

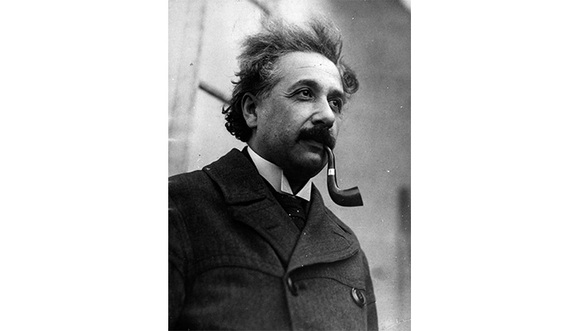

“我想,‘这是因为化学物质改变了我大脑的运转方式,但我怎么知道我们惯常的认知是真实的,而现在的感受是错觉呢?如果这两种认知方式如此大相径庭,那么说某一个是正确的又意味着什么?’”事实上,他所说的服用LSD的感觉,就像是一个学生在艳阳高照的卡拉布里亚海滩捧着爱因斯坦的著作,他放下手中的书,抬起头想象所处的世界——不是那个自己每天肉眼所见的世界了,而是这位伟大科学家笔下那个波涛起伏的狂放时空。姑且引用罗威尔一本书的名字来总结这种感受吧——《现实并非如此》(Reality is not what it seems)。

他有些吓着自己保守的维罗纳人父母了,罗威尔说,他的父亲现年已经九十多岁了。罗威尔当年留着长发,怀抱着激进的政治主张,时不时与警察发生冲撞,在演讲上说自己做的事情实际上并没有错,这着实让他父亲吃了一惊。1978年,意大利总理阿尔多·莫多遭劫持最终遇害,这让意大利这场学生运动中膨胀的乐观主义瞬间泄了气。罗威尔开始潜心研究物理了。但在通往伟大的学术生涯的道路上,他迂回前行,不按常理出牌。“现在每个人都忧心忡忡,因为没有工作机会。而在我年轻的时候,满脑子都想着如何回避工作。我不希望成为‘生产机器’的一个零件,”他解释说。

走上学术道路在当时的他看来,就是一个逃避传统工作的方式。在好些年里,罗威尔只是跟随自己的求知欲和好奇心,没有多大的学术抱负。为了加入一个感兴趣的研究团队,他来到了意大利北部城市特兰多,在车里睡了好几个月(“我会在系里冲个澡,好让自己体面些,”罗威尔说)。对克里斯·艾沙姆(Chris Isham)研究的兴趣将他带到了伦敦,后来他又被阿贝·阿西提卡(Abhay Ashtekar)、李·斯莫林(Lee Smolin)等一众物理学家吸引,去到了美国。“和现在的年轻人相比,我的第一篇论文晚得有些惊人。不过这也未尝不好——我能了解更多东西,当时也有更多时间让我学习。”

罗威尔最受欢迎的书也姗姗来迟,在研究量子重力学之后,他的作品终于在2004年出版了。如果说《七堂极简物理课》是一本浅显易懂的启蒙书,那么《时间的秩序》就走得更远了,书中一一阐述了“我在科学领域到底研究什么,我真正的深刻思考是什么,以及我重视的是什么” 的问题。

如果说爱因斯坦处在一端,量子力学的发展是另外一端,那么从本质上说,罗威尔作为一位物理学家的研究跨越了这两端之间的广阔空间。如果说广义相对论中的世界是一个弯曲时空(curved spacetime),任何事物都是连续的,那么量子力学眼中的世界就是离散的能量之间的不断互动。用罗威尔的话来说就是,“量子力学不能解释时空结构的曲率,正如广义相对论也无法解释量子”。

两种理论都是科学上的巨大突破,但它们的不相容性依然是一个至今仍未解决的问题。所以当下理论物理的任务之一,就是建构一个二者兼容、都能说通的理论框架。罗威尔的圈引力理论,或是环圈量子引力理论为这个难题给出了一个可能的答案,即时空本身不是连续的,而是一粒一粒的,是由一个个环圈编织而成的精细结构。

弦理论则提出了第二种可能,用另一种方式解答这个问题。我问罗威尔,他觉得自己的环圈量子引力理论有没有可能是错误的,他温和有礼,解释说理论出错关系不大,重点是要参与到这个话题的研究和讨论中。况且“如果你要问,在历史上谁取得的研究成果最多、影响最大,答案毋庸置疑是爱因斯坦。但反过来,如果你要问哪位科学家犯错误最多,答案还是爱因斯坦。”

对于罗威尔的研究来说,时间是一种什么样的存在?爱因斯坦在百年前就论证过,时间是相对的——比如说,当物体运动速度越快,时间的流逝就会越缓慢。如此一来,时间就不是孤立的,不会无情地从我们身边流走。用罗威尔的话来说,时间就是“一个复杂的几何结构的组成部分,与空间结构交织在一起”。

根据罗威尔的推论,时间的内涵远不止如此。在最基本的层面上,时间本身就会消失。他的理论给我们传达了这么一个概念,时间不过是我们“模糊的”人类感知的一个功能。像柏拉图在山洞里观看影子戏那样,我们透过晦暗折光的镜片观察所在的世界。罗威利认为,无可争辩,我们感知着时间,但我们对时间的体验与热量运动的方式难解难分。在《时间的秩序》中,他提出了一个问题:为什么我们只能了解过去,却不能预知未来呢?答案与热量从温度高的物体向温度低的物体单向传递的规律同理,冰块落入热咖啡中,能让咖啡降温,但这个过程是不可逆的:按照热力学第二定律,热量的传递是一条单行道。

正如我们所感觉的那样,时间也是一条单行道。罗威利借用“熵”这个概念来阐释时间的存在——熵是体系混乱程度的度量,在过去,熵的值相对较低,在未来则偏高——我们的未来杂乱无章,也充满了无限可能,它是一手洗乱的牌,充满不确定性。反之,我们的昨天则排列得整整齐齐,井然有序。但无论是熵、热量、过去还是未来,都不是世界的最基本规律,而是我们对基本规律的肤浅观察和总结。“如果我从最微观的层面观察事物,”罗威利写道,“那么过去与未来的界限就消失了……对于事物的最基本原理来说,‘因’与‘果’并无二致。”

要想吃透这个概念,我只能建议你读一读罗威利的书,果断忽略那些一有机会就满心欢喜放弃物理学习的人对时间似是而非的感觉。然而,我其实是罗威利的理想读者,起码是其中之一,当我向他询问从新书中新挖掘到的“熵”的概念时,他的眼睛放出了光。“你通过考试了,”他说。

“我尽量照顾到不同层次的读者,”罗威利解释道,“我会考虑对物理一窍不通而且一点儿也不感冒的人,于是我设想自己在和曾当过管家的奶奶聊天。同时,年轻的物理学学生当中也有我的读者,我的同事们也在读我的书。所以我尽量让不同水平的读者都能读懂,我的脑海中一直留有一个位置,想着那些对理论物理一无所知的人。”

像我这样的物理小白和高校里他的同事们,是罗威利的头号粉丝,而他承受的非议则大多来自不上不下的“中间阶层”,也就是“那些对物理学粗通皮毛”的人。罗威利对学校所教授的物理也不屑一顾,“计算球自由落体的瞬时速度——谁在乎呢?我倒还想写一本高中物理书,”他说。罗威利认为,把世界用自然科学和人文科学“两种文化”区分开,这种划分“十分愚蠢,就像把英国的孩子们分成两组,对其中一组教授音乐,另一组则学习文学。学音乐的孩子不许阅读小说,而学文学的孩子则不能欣赏音乐”。

他的文字广泛涉猎了不同的文化,十分值得玩味。以历史主义为理论的引入提供了丰富的材料(罗威利在教授一门科学史的课程时,常常喜欢把科学与人文学科联系在一起)。他在谈及爱因斯坦、路德维希·玻尔兹曼(Ludwig Boltzmann)、罗杰·彭罗斯(Roger Penrose)、普鲁斯特的同时,也会提起但丁和贝多芬,特别是古罗马讽刺诗人贺拉斯(Horace)——书中的每一个章节都以一段罗马诗人的铭文开始——像是要在起飞去那个围绕着黑洞、自旋泡沫(spinfoam)和无数概率的令人晕眩的世界之前,先为我们打好基础,让我们通晓人类知觉与情感。

“贺拉斯有着多愁善感而异常热烈的隐秘一面,他也是史上最伟大的歌颂时光流逝的诗人,”罗威利说,“有一种怀旧感,那不是痛苦,也不是忧愁,而是一种‘让我们猛烈地生活吧’的酣畅淋漓。我有一个好朋友叫欧内斯托,他英年早逝,给我留下了一本薄薄的贺拉斯诗集,我这一辈子都不曾丢掉它。”

在罗威利看来,“宇宙让人类显得微不足道”的想法并不妨碍我们享受日常生活的悲伤和喜乐。事实上,“冷酷的科学”和我们的内心世界之间不存在冲突。“我们是自然的一部分,快乐与悲伤也是自然的组成部分,自然世界要比一系列原子的排列组合丰富得多,”他对我解释道。在《七堂极简物理课》中,他把诗歌拿来与物理做对比:二者都试图描述未知的东西。现在看来,当物理从它的母语(数学方程式)中脱离的时候,更加依赖隐喻和类比。罗威利在进行对比方面颇有天赋,令人印象深刻。比如说,在解释为什么时间的“流逝”是一种幻觉的时候,他说:“世界上发生的事并不像英国人那样排成长队,有条不紊,而是像意大利人一样推推搡搡,乱成一锅粥。”而时间的概念,用他的话来说,就在“一层层地剥落、堆叠”。留给我们的只是一片“风中凌乱的土地,几乎没有了时间的痕迹……一个被抽丝剥茧到只剩下本质内核的世界,闪耀着荒芜而令人不安的美”。

罗威利让我想到了生活在公元前一世纪的罗马的卢克莱修(Lucretius),他是大部头诗歌《物性论》(On the Nature of Things)的作者,这二者的关联无比紧密。也许这并不出奇,因为罗威利也是卢克莱修的粉丝。卢克莱修超前地提出了原子假说,而这一理论在19世纪80年代还被认为是无稽之谈,直到被爱因斯坦证实是正确的。

罗威利和卢克莱修的文字都闪烁着智慧之光,同时也体现了人类在大自然中的位置——人既是宇宙构造的一部分,又处在一个特殊地位,惊讶于大自然令人窒息的美。这是一种理性主义的世界观,认为如果能更好地认识宇宙、摒弃错误的认知和迷信,那么人类就能享受一种宁静。不过罗威利同样也认为,人性的内涵是爱、恐惧、欲望与激情——所有这些都因为我们短暂的人生、因为我们有限的时间而变得有意义。

(翻译:马昕)

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】