我跟我姐说:“现在这个改革吧,就跟妇女生小孩一样,必须得经历这个阵痛。我弄不明白这事儿,我一个搞摄影的,不是搞经济的,也不是搞管理的。但我认为,阵痛过后就会好起来,国家不会看着不管。现在肯定有困难,慢慢地会好起来。”

20世纪50年代初,共和国缺乏经济建设的经验,照搬苏联模式,追求“一大二公”,急于完成工业化,但它超越了历史发展阶段,造成严重弊端。

80年代初,中央决定实行工业经济体制改革,政企分开,发展多种所有制经济体制,工业得到发展。这个过程中,中国数百万产业工人及其家庭付出代价,痛及身心。

王玉文和他的父辈身处东北工业腹地,他们用几十年的时间经历了工业的发展与疼痛。在“大变革”时期,他们厚道忍耐,深水长流,不发一言。

历史选中王玉文拍摄东北大工业进程算是选对了人。他的霸气与惆怅,与东北工业的命运很吻合,他有那种在坚实处做大东西的本领。三十年来,他把激情隐藏得很深,在火热的工地、废弃的厂房,在希望和失望的交汇中,在汗水与泪水搅拌里,他记录与自己息息相关的一切。

——陈小波(摄影评论家)

图:王玉文 口述:王玉文,口述根据陈小波《东北大工业:王玉文访谈》整理

我在辽宁阜新矿务局矿区长大。那时矿区规模比较小,有8个矿,后来发展到13个,有斜井、竖井,还有露天矿。远处从露天矿里排出的矸子都堆成了山,我们称为矸子山。当时瞅着连片的矿井,规模非常宏大,那就是我眼中最初的大工业吧。

工人大多住在矿山附近,灰突突一片平房,后来被人们称为“棚户区”。工人通常三班倒,升井后三件事儿:先抽烟,再洗澡,然后喝酒,很简单。每天很辛苦,也很快乐。

当时我自己也想过,当一个井下工人或是井上工作人员。

对煤矿,我熟悉各个生产环节,我的父母,我的姐姐、妹妹、姐夫、妹夫们,都在煤矿上,有当干部的,有当工人的。当时能在矿上找份正式工作,在大家眼里是很牛的事儿。

小时候总到矿上去捡煤。1966年“文化大革命”开始,学校停课,没事做,闲在家,我就去矿上当临时工。做临时工也三班倒。那时候小啊,半夜我妈喊:“上班了!上班了!”我眼睛都没全睁开,夹个饭盒就去上班了。

煤车不是翻到选煤那个笼子里边嘛,就是没整净的煤把它捡上来。那车在运动当中,你就得蹦上去。车速很快,蹦上去捡,快到地方时你再蹦下来,很容易出危险。那时小也不知道害怕,半夜一个人“噔噔”往矿上走。我还记得第一次发工资开了42块钱,把钱交给我妈时,她那个高兴,我觉得自己是个大人了。

我的爸爸非常老实、厚道,对工作认真。他平时不怎么说话,愿意听个京剧,还特别爱干净,就是脾气倔,山东人那种。我母亲是满族,正黄旗,能干、坚强、热情,操持全家里外。矿上生活环境太差,爸妈都是得了癌症去世的。

我姐家有一台幸福牌照相机,当时是花五块钱买的。“文革”时我要出去串联,我跟我姐说:“把相机借我吧。”

然后我就拿着它,从北京拍到上海,从那以后我对摄影的兴趣就一发不可收了。

1974年底,我正式成为摄影记者。

那时候经常下井,阜新煤矿很多矿井我都下过。下井时每人发个小镐,干什么用的呢?就叫你敲煤帮,叫“敲帮问顶”。空的地方如果敲重了一点儿,煤“哗啦”就下来了,这样的地方要特别小心。

矿井分斜井和竖井,有的300米,有的上千米。有一次我在新邱斜井,正要拍,一个安全检查员背着测量瓦斯的仪器就过来了,非常紧张,说:“停停!记者别照了!别照了!你赶紧走。”

我说:“怎么了?”他说:“瓦斯已经超标了,你要用闪光灯容易出危险。”那时年轻,不知道啥叫危险不危险,光想着完成任务。矿井下面拍摄都得用闪光灯,就是高速度胶卷也得用。

1979年我调到辽宁省摄影家协会,开始有一段时间跑农村,后来协会工作需要,我除了到沈阳拍,还可以跑到鞍山、抚顺、大连、本溪等地,全省各地跑,拍工业就很方便,也很自然了。

那时辽宁省重工业生产仍然在全国占有很重要的位置,很多人在拍。我真正抓紧拍东北老工业,是在它渐渐远离人们的视野、渐渐被后人淡忘的20世纪80年代末90年代初。

工业摄影中要有人的想法,基于我对工人的情感。20世纪80年代末,有一次我到辽河油田拍照,回来路过沟帮子车站,那是京沈线上的一个小站。我在那儿等火车,旁边坐了一个老工人。

我俩在道边地上唠嗑,我问:“师傅你干什么的?”他说:“我就是这儿的铁路工人。”他问:“你要出门?”我说:“出去采访。师傅,你家住哪儿啊?”他说:“你看,铁道旁边那些平房就是我家。”我说:“你家离铁路太近了,你也睡不好觉啊。”

他说:“这些年都习惯啦!”我说:“那你现在情况怎么样?”他说:“现在不是特别好,单位解体了,我们都下岗了。当年可不得了!我晚上睡觉,火车是从山海关往东北开,还是从东北往山海关内开,我都能听出来的!从山海关往东北来的,声音’哗啦哗啦’的一听就是空车。从咱东北往出开的车都是‘轰隆轰隆’的,那动静一听就知道不是拉着煤就是拉着木材,再就是钢铁,往全国各地运。”

老师傅开始情绪不太好,当讲到东北为了国家做贡献时,说东北又产木头又产煤又产钢铁的,就兴奋起来了。老师傅感动了我,他朴素的情感和话语我记了一辈子。

还有那些在矸子山上捡煤的妇女,带着饭,捡一吨煤才30块钱,一个人干两天两夜也捡不到一吨煤。那么艰苦的环境,煤灰粉对她们伤害多大,但她们乐观、明事理。

我很尊敬这些人,就是想让这样的人成为画面的主角,我没法儿忘记他们。我那本画册题目原来是《共和国不会忘记》,当时心里就是这么想的。后来觉得不能把话说这么大,改成了《影像背后》。人民不能忘记,共和国不能忘记。建国初期国家多困难哪,东北老工业为共和国做的贡献太大了。东北真是对第一个五年计划和第二个五年计划起到了重要作用。

我们摄影人如果不记录这个时代,就没法让大家去想起这个时代以及曾经为这个时代做出牺牲的那些人。他们把最好的岁月、最旺盛的精力都献给了东北老工业,献给了共和国。他们为了国家转型而下岗,年纪大有困难,没有更多的抱怨,默默的。

老工业的衰退,从改革开放不久就开始了,那时候,阜新、抚顺、本溪、鞍山等城市,很多东西卖不出去,价钱非常低。几十万工人的企业濒临破产,财政负担不起,企业转型开始了。

就是《中国青年报》记者郑鸣拍的“工厂倒闭之后”那几年,1986、1987年,一直到90年代中期,尤其像煤矿、钢铁等这些资源型产业。

当时东北企业大多数都是这种,低效能、高污染、资源型企业,利润很低,设备也很破旧,大多面临破产、倒闭,工人面临下岗、失业,很痛苦、很无奈。

具体数字我没统计,很多很多人下岗。阜新海州露天矿,原来有两万多职工,后来就剩两三千,你说这要走多少人吧。年轻力壮的可能还能去新开发地区,但大多数都下了岗。

我的很多亲戚都在矿上,阜新、本溪、抚顺这些资源枯竭城市都要转型时,他们很多人下岗了。那段时间,像我姐姐、姐夫他们每月四五百块钱,你说他们没有想法吗?我一上我姐家串门,他们就怀念过去东北热气腾腾的景象,说到阜新矿务局当时产了多少煤,发了多少电,国务院那么重视,国家怎么需要……老头儿、老太太眉飞色舞,我也特别震撼。

我跟我姐说:“现在这个改革吧,就跟妇女生小孩一样,必须得经历这个阵痛。我弄不明白这事儿,我一个搞摄影的,不是搞经济的,也不是搞管理的。但我认为,阵痛过后就会好起来,国家不会看着不管。现在肯定有困难,慢慢地会好起来。”

说得老头儿、老太太们高兴了点。那时很多人转型下海搞商业、搞农业,一下子卖东西的多了起来,但不能都去卖菜、卖肉啊,是不是?

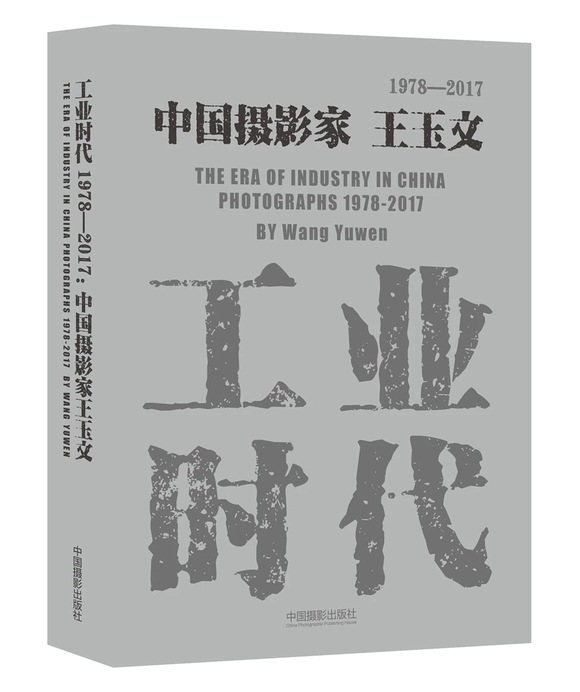

以上图文选自《工业时代1978-2017:中国摄影家王玉文》,王玉文著,中国摄影出版社,2018年2月出版,由出版社授权使用。

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】