单身母亲在重新进入劳动力市场时面临着巨大的障碍,她们要处理育儿、交通和医疗保险的事情,而所得的不过是微薄的工资。

图片来源:Jim Young / Reuters

已婚又有工作的母亲真可怜,她几乎没有时间洗碗或晚上去跑步,更不用说陪丈夫和孩子玩拼字游戏,度过一个美好的夜晚了。

但是,如果说现在两人都上班的夫妻在时间管理上有困难,想象一下低收入单亲家庭会有多么挣扎。1960年以来,单亲家庭(大多数是女性担任户主)在美国家庭中所占的比例翻了三倍多。现在,35%的孩子生活在单亲家庭。

尽管比例在增加,单身母亲能得到的帮助却没有增加。自从1996年的《个人责任和工作机会法》(一般称为福利改革)对福利设置了时间限制和工作要求,以此促进依赖福利的人重返劳动岗位之后,单亲家庭越来越难以获得政府福利。一些州还使低收入单亲家庭更难获得其他类型的援助,比如对食品券设置工作要求和其他障碍。根据《纽约时报》最近的一篇专栏文章,1983年至2004年间,收入最低的单亲家庭所接受的政府福利下降了三分之一以上。

那么她们是如何谋生的呢?资源和收入少得可怜的单身母亲如何活下来?

研究过这些家庭的惠特曼学院(Whitman College)教授苏珊娜·莫里西(Suzanne Morrissey)告诉我(指本文作者Alana Semuel,《大西洋月刊》记者):“她们交易,讨价还价,制定策略,相互帮忙照看孩子,分享住房和食物——妇女学会了如何策略化地使用这些资源。”

研究表明,双亲家庭可以说是高效率的隔绝岛屿,而单亲家庭则依靠不断扩大的社会网络度日。在福利改革之后,这一社会网络变得更加重要,因为找不到工作的妇女不能再指望现金援助,只能依靠家人和朋友。

密歇根大学(University of Michigan)教授克里斯汀·塞菲尔德(Kristin Seefeldt)最近发表了一份研究低收入父母在福利改革后所采用的对策的报告。她说:“对策是靠家人和朋友一点一滴的帮助,账单没付也不管,某些境遇更糟糕的人会和朋友或家人挤在一间屋子里,因为住房成本太高了。”

这篇报告上个月由塞菲尔德和城市研究所的希瑟·桑德斯特罗姆(Heather Sandstrom)共同发表。报告称,在福利改革生效后,许多妇女确实告别了福利,进入了工作岗位。但随着经济形势恶化,妇女找不到工作,一些家庭开始变得“脱节”,这意味着她们既没有进入正规劳动力市场,也没有进入福利体系。塞菲尔德说,在2008年有大约五分之一的低收入单身母亲“脱节”,高于2004年的12%,这些母亲的年收入中位数为535美元。

与“脱节”这个名字的涵义相反,“脱节”的母亲特别依赖社交网络。她们用食物券购买食品杂货,住在公共住房,从家人和朋友那里索要现金。塞菲尔德说,这样做远不如工作赚钱,但母亲们经常发现,她们能挣到的工资几乎无法抵消交通及育儿的成本和麻烦,以及失去医疗补助带来的福利损失。

塞菲尔德和桑德斯特罗姆写道:“身为人母让她们别无选择,只能呆在家里,原因是照料孩子的可选方式有限,工作机会有限(尤其是工作时间表符合在职母亲需求的那些工作),或者她们的伴侣施压,不允许她们在家庭之外工作。”

雪城居民布兰蒂·戴维斯(Brandi Davis)是一位有五个孩子的35岁母亲,她从18岁时起就接受公共援助。当她在杂货店做最低工资的工作时,她请求父母和祖母帮她照看孩子,有时大一点的孩子也会帮忙。这种帮忙是必要的,特别是对于只有高中替代文凭(GED)的戴维斯而言,她能找到的工作大多数只支付最低工资。

“在汉堡王工作你可没什么发展。”她说。

多年来,戴维斯能够在快餐店和杂货店找到最低工资的工作,但这笔钱很难养活五个孩子、支付房租和给汽车加油。通过教育改善工作机会,这是福利改革背后的关键理念,但由于她能找到的工作类型和作为母亲所面临的时间限制,这一点几乎是不可能的。几年前她尝试重返学校,但唯一符合她时间安排的只有网络课程。在抚养五个孩子和做兼职工作的同时,学习在线课程和完成作业几乎难以实现,所以戴维斯在连续两个学期挂科之后退出了课程。

她知道自己需要一份有晋升空间的工作,这样她离开孩子的时间牺牲才值得。在州政府的就业办公室,她告诉我:“他们只是想把你送走,随便找份工作,接受任何工作,他们不管你是否干得满意。”

塞菲尔德和桑德斯特罗姆发现,戴维斯的挣扎在缺乏教育和工作经验的单身母亲里是很典型的:她们在重新进入劳动力市场时面临着巨大的障碍——她们要处理育儿、交通和医疗保险的事情,而所得的不过是微薄的工资。不幸的是,只需一次危机就能让找到工作的母亲失业。车坏了,孩子生病了,需要按期出庭,这都可以颠覆她们为自己创造的脆弱系统。

“密歇根州的口号是一份工作,一份更好的工作,一项事业:通过工作你能体验到向上的流动性,”塞菲尔德告诉我,“从来没有任何证据证明是这样的。”

缺乏优质的稳定工作,这清楚地解释了为什么单身母亲依赖瑟菲尔德和桑德斯特罗姆所谓的“打包策略”。有时候,这些策略是如此根深蒂固,妇女根本不需要依靠政府的援助,特别是当她们为了获得福利而必须得清除许许多多的障碍时。

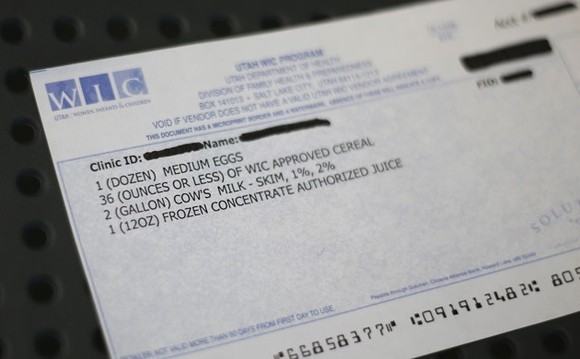

苏珊娜·莫里西的博士论文研究了纽约州雪城里有资格通过“带有婴儿和儿童的妇女”(WIC)项目而获取福利的妇女。她的研究部分集中在为什么大量有资格加入WIC的母亲(怀孕且依赖医疗补助的妇女有资格加入WIC)却没有加入这个项目。在附近的县里,四分之三的合格妇女加入了WIC;而在雪城,这一比例不到一半。

莫里西发现,雪城的女性创建了自己的社交网络,这些社交网络有时可以提供她们从WIC项目那里能获得的东西,但麻烦却少得多。如果孩子的父亲带来了一大箱婴儿配方奶粉,她们没有理由要去WIC办公室排队领取代金券,然后必须拿着代金券去超市换奶粉,在超市她们可能会因为使用福利而遭受污名。办法来自于意想不到的地方。例如,有位妇女的朋友在一家诊所工作,会给她免费的过期配方奶粉。另一个人则依靠她称之为“婆婆”的女人,尽管她没有嫁给孩子的生父,也不再和他是男女关系。还有一些妇女会替换着照顾孩子,或者分享即将过期的食物。

莫里西在即将出版的相关研究中写道:“女性有无数的方式去依靠其他女性。”

女人常常把她们生活里的男人保持在一个边缘位置,因为她们知道男人可能会挥霍福利,或是无法兑现诺言。从这个意义上说,成为单身母亲是她们做出的选择,因为她们知道自己至少可以控制孩子的生活,让伴侣无法对孩子产生负面的影响。

的确,当女性在生活中依靠男性的帮助时,事情有时候会出问题。一位接受塞菲尔德和桑德斯特罗姆采访的妇女说,她曾要求男性朋友帮她购买食品或支付账单,但他们有时会要求身体上的回报。

“他想留下来过夜,他以为自己能得逞,”一位妇女告诉研究人员说,“就因为你给我买了八卷卫生纸和一些洗碗布之类的东西,你是不会得逞的。”

在雪城,一半以上的家庭是单亲家庭。对于许多单身母亲来说,她们依赖于瑟菲尔德和桑德斯特罗姆所描述的那种关系网来维持生活。但是,负责“改变的愿景”项目的朗达·奥康纳(Rhonda O'Connor)担心,这些网络会阻碍妇女投身工作。“改变的愿景”是一家位于雪城的非营利组织,旨在帮助妇女从依赖福利过渡到工作岗位。“改变的愿景”与戴维斯和其他母亲合作,为她们提供个人顾问,这些顾问帮助她们撰写简历、准备求职面试,为她们的收入制定预算。她的团队引导客户完成从依赖公共援助到走上工作岗位的过渡。奥康纳告诉我,她认为一些客户的社交网络有时会阻碍她们找工作。她们的忠诚属于那些曾帮助她们走出困境的人,即使需要离开工作岗位,她们也会选择去帮助那个人。

“一个代际贫困的人,她的驱动力是基于人际关系的,”奥康纳告诉我,“这就是她生存的方式——这一切都是基于关系的。我的邻居帮助过我,我的朋友帮助过我,我的亲戚帮助过我。如果有什么事情发生的话,我也会选择帮助他们。”

尽管如此,如果没有这些网络,这些妇女的日子将会难过得多。我在雪城和一个32岁、有四个孩子的母亲交谈过。她得不到家人或朋友的帮助。她正和“改变的愿景”一起努力,试图找到一份工作,但难度很大,因为她要照顾小孩,又没有人可以帮她。她在九年级时从高中辍学,目前正在攻读高中替代文凭。她告诉我,她简历上能写的只有家庭主妇,因为她一直和孩子呆在家里,这些孩子从4岁到13岁不等。她典型的一天是怎样的?她早上6点起床,先带孩子上去中学的公共汽车,然后带着4岁的孩子步行1.5英里去学校,然后搭公交车去“改变的愿景”,申请工作,下午离开,步行去商店买杂货和晚饭,然后一边做饭一边辅导孩子作业。她告诉我,她在城里有家人,但他们也有自己的家庭,帮不上忙。

“他们没有时间,”她说,“抚养我的孩子——这一切全靠我自己。”

(翻译:李孟林)

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】