“我承认有些人了不起,但他们活在我活的时空里,不会凌我而上。”

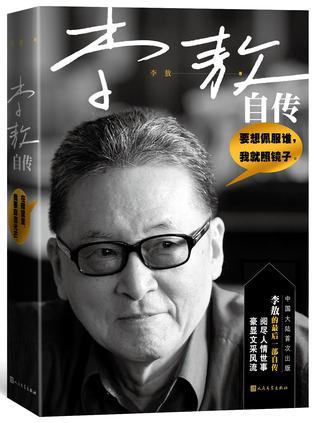

台湾作家李敖(图片来源:视觉中国)

台湾作家李敖罹患脑瘤接受治疗的消息早已传出, 今日上午噩耗传来,李敖病逝,享年83岁。

在80岁那年,李敖写了一本《李敖风流自传》,声称八十作传虽“太早了一点”,然而“八十总是一个关卡,要定性、定位,总不失为一定局”。今年年初,人民文学出版社经李敖授权,出版了这本风流自传的简体中文版,读来很狂放很李敖。

经出版社授权,界面文化(ID:Booksandfun)刊发这本最新自传的部分内容,包括他的八十感言、为何“吹牛”或与他人为敌,怎么才是“大人格”与“三不朽”,以慰逝者。

因为我立志要活到一百岁,所以在八十岁时写这本书,好像太早了一点。但是八十总是一个关卡,要定性、定位,总不失为一定局。八十以后,所作所为无非就此定局,锦上添花而已;所以,一百岁以前的二十年,只是花团照眼,其为锦簇,八十以前早定之矣。

于是,几经犹豫后,我还是决定写这本书,给我一生做一前瞻和总结。前瞻一百,总结八十,除非我一百以前讨逆、讨姨太太,活得不厌烦了;我一生的定性定位,趁八十生日就此打住。我要用我的八十定性、定位,显灵给人,使人感到,后世的子孙,很难想象“这世界上曾经走过这样一位血肉之躯”。——这是我一百岁前的八十感言。在我文章和讲话中间,我有个习惯,你可以说是恶习,就是要随时插播吹嘘自己。插播以后,又回入正题,讲话与常人无异。全世界最习惯我这种习惯的人是赖岳忠,开玩笑说,赖岳忠是我的“御用摄影家”。他随我的便,发现我一插播,他就喝口咖啡,见怪不怪,面露笑容,静待歪风扫过。陈文茜说能够以欣赏态度看李敖自我吹嘘的人,是“有道之士”。她有时候是有道之士,有时候不是。

我承认有些人了不起,但他们活在我活的时空里,不会凌我而上。王阳明说他做圣人,他做不到;但圣人做他,也不会超过他。真相在此。我一生的“苦心焦思”、一生的“困学纪闻”、一生的“没个商量处”、一生的“虽千万人,吾往矣”都是我“综合爆发力”的张本。因此在八十前夜,我写下这本书“自大其身”。清朝学者李塨说:“交友以自大其身,求士以求此身之不朽。”我一生朋友不多,也不花时间招朋引类,所以“自大其身”,全靠自己吹捧自己。吃不消我自吹自擂的人应该惭愧,你们本该替我吹的,但你们闪躲,我就只好自己来了。我吹牛,因为你沉默。

改写《论语》一句:“吹乎哉?不吹也!”我生也野狐,死也野狼。“自大其身”的不朽,全靠自己野牛的牛X。不过牛只是我闹剧式的宣传,实际上,我是货真价实的。我有真功夫、有硬里子,我的程度,迥非世俗所能测其浅深。我留下这本书,正说明了这一点。我不全是写给世俗看的,我是写给自己看的,所以“秘密”,不无自藏自珍之意。宋人的诗说“半是浓妆半淡妆”,是浓是淡,随我高兴,不化妆素面朝天照镜子,也是自得其乐。虽然事实上,我很少照镜子,因为我怕看到镜中人,他是文化恐怖分子。

我以自得其乐的心境写这本书。我笑对李戡说:“妈妈认识我三十年,她的最大本领就是知道我伟大,但不知道我多伟大。”如今,我要综合一下我的伟大。八十年了,我要用这本书,综合一下我的伟大,无惧于读者又喊饶命了。有个陈文茜,她看来是最能欣赏李敖自吹自擂而不以为苦的人。文茜说能欣赏李敖的自我吹嘘而不以为他在吹牛的,是具有智慧的读者。陈文茜自结识连战、郭台铭,说了很多错话,但这次说对了。

别人老了会啰唆,我老了却怕别人啰唆。我的书,除小说外,一律长话短说了。任何大道理,都限定在两页红稿纸上说清楚。两页是六百字,标题不算,大概用五六百字畅所欲言。五六百字一定足够了,我是大手笔呀!一个主题,用五六百字还说不清楚的,要打倒它。一九四四年,诺曼底登陆后三天,二十四岁的英国诗人凯斯·道格拉斯(Keith Douglas)阵亡了。他在死前三年有诗预告:Remember me when I am dead/and simplify me when I'm dead.Simplify (简化)的第一篇乃从形式开始,用五六百字决定内容、浓缩了形式。也许沙丁鱼不赞成,但罐头不容分说。五六百字的神通,化为几百个主题,写《李敖自传》。鸡零狗碎,您老写的是哪门子自传?答复是:我写的就是鸡零狗碎的自传。

这本书,用语活泼,上天下地,随意为之,主轴是我八十年来的一些杂感。这些杂感有些该是高朋满座时聊天的,但我息交绝游已久,每天都是一个人在大书房里盘踞,虽没神经到喃喃自语,但万念俱灰的局面倒匆匆来去。有些念头被我钩住,就跟自己聊起来了。实际都是自说自话、自问自答,有时也会“自讼”、跟自己抬杠,当然赢的还是自己。老子说“自胜者强”,他“自胜”的意思跟我不太一样。我看他的“自胜”,是跟自己过不去;我的“自胜”,是说一个我好、另一个我不好。最后好的我赢了,自圆其说后,我理直气壮,全身统一。

古人讲“三不朽”,有三方面:立德、立功、立言。先说立功,台湾太小了,无功可立。再说立言,在立言上,我一直被奉为大写手,不分敌友,对我的健笔如飞,皆无间言。在写的字数上,从梁启超到胡适、鲁迅,都不能跟我相比。我的《李敖大全集》,早在一九九九年就出到四十巨册,早都压倒群雄。一九九九年后十六年来写的还没计入。虽然在立言数量上我如此拉风,但奇怪的,我每自吹自擂、排起顺序来,却总把“立德”排在“立言”前面。换句话说,我一生自憙我人格的伟大,乃在文章的伟大之前。

一些浅人(包括所谓正人君子)听了,有的会奇怪,会发笑,为什么你李敖不以文章盖世,却以人格号召?答案是,眼观天下,我在人格上,的确雄踞第一,因为我有“大人格”。

早在一九八一年,我就提出“人格的两层面”的说法。什么是“人格的两层面”?第一层面是“管仲的层面”;第二层面是“匹夫匹妇的层面”。“匹夫匹妇的层面”是小市民的层面,是随波逐流的层面,是依附权威的层面,是“庸德之行,庸言之谨”的层面。“管仲的层面”是大人物的层面、是特立独行的层面、是大无畏的层面、是“虽千万人,吾往矣!”的层面。这种层面所表现的人格,叫“大人格”;“匹夫匹妇”所表现的,叫“小人格”。胸怀“大人格”标准的英雄豪杰,都会长期遭到舆论、谣言、群众、世俗的打击。

所以,“父子责善”的贤人匡章,全国说他不孝;“弟死不葬”的志士张良,社会说他不仁;周公旦被诬不利孺子;直不疑被诬与嫂通奸;马援被诬贪污;袁崇焕被诬反叛;张自忠被骂汉奸,蒙羞六七载;岳飞不得昭雪,沉冤二十年……

多少大丈夫,在“小人格”标准下,都变成了“人格有问题”的下三滥。

虽然这样,以“大人格”期许的志士仁人,也不会怀忧丧志,因为他们把握了大规迹。我们不要忘记:在举国滔滔,为阉党拍马祝寿的时候,顾宪成不肯签名,这是何等人格!在举国滔滔,为国社党攘臂欢呼的时候,艾德诺(K.Adenauer)不肯妥协,这是何等人格!在举国滔滔,为国民党歌功颂德的时候,有人敢捋虎须、敢浇凉水、敢扯后腿、敢跟他们不合作,这是何等人格!

一九八七年四月一日,邓维桢写信给我说:“和这么多人为敌,我真佩服你的勇气!这不只是敌人多而已,而是许多朋友会因你树敌太多而不敢和你做朋友。”不过,从谑画的角度看,我这种四处树敌的作风,岂不也正是检验“朋友”、验明“朋友”的好法子?如果“朋友”是这样伪善、胆怯、骑墙、闪躲,这种朋友,也真可有可无了。我常笑我自己说,别人整天做公共关系讨好人,我却整天破坏公共关系批评人;我的敌人不是一个个出现,而是一窝窝出现,我几乎每半个月就要多出一窝敌人,我真“阔”得很呢!我为什么这样与人为敌?因为我争是非、不讲俗情、不肯做乡愿。我的敌人十九都是小人,如果我的朋友不勇于做君子(战斗性的君子),不敢和我做朋友,我觉得我该就此人我两弃,也不错啊!王尔德(O.Wilde)说世人都疏远了我,而仍在我身边的人,就是我真正的朋友。我年纪越大,越觉得他这种严格的择友标准其实还不够。我觉得该改为:我疏远了他们、他们仍挺身为真理而公然站在我身边的人,就是我真正的朋友。看来我悬格太高了。

我托难友刘辰旦代我自西泠印社标到郭嵩焘的一副对联。郭嵩焘被我佩服的一个特点,是他为了爱国,竟被国人诬陷为汉奸,牺牲了自己的名誉。在国民党的长年统治下,花样更多了,斗倒又斗臭的技巧细腻多了、匿坏多了。例如国民党会用法院判决来斗臭你:国民党用法院判决诬陷李敖对萧孟能侵占财产,这种诬陷一直跟着李敖,甚至传到大陆,给大陆一些妄人人云亦云之资。原来台湾这边国民党都不吭声了,大陆那边还有妄人摭舍国民党斗臭故伎呢。我写过《论牺牲自己的名誉去奋斗》,就特别点出这种,这是郭嵩焘时代更遭遇不到的。所谓“牺牲自己的名誉”,情况不止于郭嵩焘式遭遇和李敖式遭遇,还包括别的。几十年来,在国民党堵塞每一条出头管道下,大丈夫没有正常管道的用武之地,要想出头,难免要耍一些世俗眼中的“花招”,制造新闻性引人注意,但一有新闻性,大丈夫就不可能有“正人君子”的清望与形象了。新竹市长施性忠被李登辉等迫害下台,他在印信交接上耍尽花招,使朝中恶人大窘,但他自己也饱受中伤,虽然他一派风流。他坐牢时,太太庄姬美陪我探狱,隔着铁窗,他还对我唱个小调呢。我当时大笑,站在一旁的禁子牢头板着脸看我们,一定奇怪这些名人在牢里还这样满不在乎。

书摘部分节选自《李敖自传》(人民文学出版社2018年1月),经出版社授权发布。