“我没死,尽管我的未来总被乌云遮盖,我非常惊讶地发现我享受生活。”

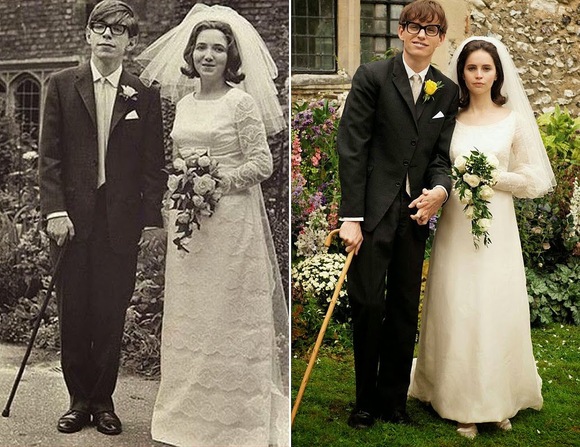

霍金与第一任妻子简

按:2014年的电影《万物理论》还原了霍金的前半生,他的疾病、爱情、科学研究与家庭生活。在英国演员埃迪·雷德梅恩(凭此影片捧得奥斯卡最佳男主角奖杯)惟妙惟肖的演绎之下,霍金与第一任妻子简之间的邂逅与分手、爱与恨、温馨与无力,令无数观众扼腕动容。霍金本人十分赞赏雷德梅恩与这部影片,甚至用自己日常使用的机器人为该剧提供了所需的声音。但是,霍金自己是如何看待让他跌倒在二十岁大好青春中的卢伽雷氏症的?他自己又是如何描述简,以及他们最初清贫而困顿的生活的呢?在霍金自传《我的简史》一书中,他在题为《剑桥》的章节中回忆了这段岁月。

当他意识到自己患了可能在几年内致死的绝症时,他说自己有些震惊。又在觉得自怜时,不禁想起一位在同一家医院里死于血癌的男孩。他觉得自己“有点悲剧人物的味道”,开始听瓦格纳的音乐。霍金写道:“在我的病症还未得到诊断前,我对生活极其厌倦。似乎没有什么事情值得去做。……毕竟,如果我反正都要死,不妨做一些好事。但是我没死,尽管我的未来总被乌云遮盖,我非常惊讶地发现我享受生活。”邂逅简给了他生活下去的动力,霍金在回顾爱情火花之时,并没有陷入什么浪漫的后视讲述,而只是轻描淡写说:“如果我们要结婚,我就得有一个工作,而要得到工作,我必须完成我的博士论文。因此我在一生中头一次开始用功。”

他的回忆冷静克制,仿佛在旁观和讲述他人的生活,读来反而更让人觉得有几分不公或难过,却又与观看电影《万物理论》时的感受不同。经出版社授权,界面文化(ID:Booksandfun)从《我的简史》一书中节选了这一章节,以期与你一同回顾霍金的青年时光。

文 | 史蒂芬·霍金 译 | 吴忠超

我在牛津的最后一年就注意到,我变得越来越笨拙。在摔下几个台阶后我就去看医生,但他所说的一切只是“别喝啤酒”。我搬到剑桥后甚至变得越发笨拙。圣诞节期间,我在圣奥尔本斯的湖上滑冰时跌倒,爬不起来。我母亲注意到这些问题,并把我送到家庭医生那里。他把我转到一个专家那里,在我21岁生日刚过不久,我就进了医院进行检查。我在医院里待了两周,期间做了种类繁多的检查。他们从我手臂取出肌肉样品,把电极嵌到我身上,然后把射电波不能透过的一些流体注入我的脊柱,然后使床倾斜,用X射线看这些流体从上往下流动。做了这一切后,除了告诉我没患多发性硬化症以及是非典型的情形外,什么都没讲。然而我推断,他们预料病情会继续恶化。他们除了给我一些维生素外束手无策,尽管我能觉得他们预料这些药片没多大用处。我没有问更多细节,显然他们没有什么好事可告诉我。意识到我患了可能在几年内致死的绝症对我是有点震惊。这样的事怎么会落在我头上呢?然而,当我在医院时,我见证了在我对床上一位有些认识的男孩死于血癌。很清楚有人比我更不幸——至少我的状态没有使我觉得患病。我感得有点自怜时,就立即记起那个男孩。

不知道我将来会发生什么或者这个病会发展多快,我处于一团迷雾之中。医生们让我回到剑桥继续我刚开始的广义相对论和宇宙学研究。但是因为我没有太多数学背景,所以研究没有进展——毕竟,当我知道我也许活不到完成我的博士论文时很难专心致志。我觉得有点悲剧人物的味道。我开始听瓦格纳的音乐,但杂志文章报道说我那时还酗酒,就未免是夸大其词。一旦一篇文章这么写,其他文章就抄过去,因为它可以编一个好故事,而最终人人都相信任何出现在出版物中这么多次的东西必然是真的。

然而我当时的梦想是相当让人困扰的。在我的病症还未得到诊断前,我对生活极其厌倦。似乎没有什么事情值得去做。我出院不久,就做了一个将被处死的梦。我忽然意识到,如果我被缓刑的话,还有很多我能做而值得做的事情。另外一场我做了很多次的梦是,我要牺牲自己的生命去救别人。毕竟,如果我反正都要死,不妨做一些好事。但是我没死,尽管我的未来总被乌云遮盖,我非常惊讶地发现我享受生活。事件发生根本变化的原因是我和一个名叫简·王尔德的姑娘订婚,我是大约在被诊断为ALS病时邂逅了她。这给我了某种生活的动力。如果我们要结婚,我就得有一个工作,而要得到工作,我必须完成我的博士论文。因此我在一生中头一次开始用功。令我惊讶的是,我发现我喜欢用功。尽管也许称之为用功是不公平的。某人一度说过科学家和妓女都为自己享受的工作得到报酬。为了在我攻读期间养活自己,我向龚维尔和基斯学院申请研究奖学金,这是一所剑桥大学内的学院。因为我日益严重的笨拙使我无论是书写还是打字都很困难,希望简能打印我的申请表。但等她来剑桥看我时,她的手臂骨折了并打了石膏。我必须承认,我本应给她以更多的关心。然而,受伤的是她的左臂,所以在我口授下,她能写好申请书,而由我求其他人打印出来。

在我的申请中我必须给出两个人的名字,他们能为我的研究工作提供推荐书。我的导师建议我应该请求赫尔曼·邦迪充当其中之一。邦迪那时是伦敦的国王学院的数学教授,并且是广义相对论专家。我遇到过他两回,并且他还把我的一篇论文提交给皇家学会会刊发表。在他剑桥的一次讲演后,我请求他提供推荐书,而他茫然地看着我,并说可以,他会的。显然他记不得我了,因为当学院给他去信要推荐书时,他回答说没听说过我。当今有这么多人申请学院的研究奖学金,如果候选者的推荐人中的一个说他不认识他,那就没有机会了。但是,那是平静的时期。学院写信告诉我我的推荐人令人难堪的答复,而我的导师和邦迪联系并帮他回想起来。后来邦迪为我写了推荐书,也许这推荐书太过溢美了。我得到了研究奖学金,并且从那时起一直是基斯学院的研究员。这奖学金意味着简和我可以结婚,我们在1965年7月成婚。我们在萨福克度过一周蜜月,这是我们能负担得起的。后来我们就去了康奈尔大学的广义相对论暑期班。

那是一个错误的决定。我们待在一间充满带有吵闹小孩的夫妻的宿舍,这使我们的婚姻生活毫不悠闲。然而在其他方面,这次暑期班对我非常有用,因为我遇到了这个领域的许多领袖人物。

当我们刚结婚时,简还是伦敦的韦斯特菲尔德学院的本科生,所以她必须在每周工作日从剑桥去伦敦完成她的学位。我的病症使肌肉越发衰弱,这意味着行路越发困难,而因此我们不得不去找一个位于市中心的住处,使我自己能应付自己的生活。我求助学院,但财务主任告诉我学院的方针是不帮助研究员解决住房问题。因此我们就登记租用正在建造的一组新公寓中的一套,这些公寓位于非常便利的商业中心。(我在几年后发现这些公寓实际上属于我的学院,但他们当时并没有告诉我这些。)然而,当我在美国度夏返回剑桥时,我们发现公寓还未落成。

作为巨大的让步,财务主任同意提供我们研究生宿舍的一套房间。他说:“这间房间我们通常每夜收12先令6便士。然而,由于你们两个将住在这房间,我们将要收25先令。”我们只待在那里三个晚上就在离我大学的系大约100码的地方找到了一个小房子。它属于另一个学院,学院将它租给了自己的一名研究员。而那位研究员由于最近搬迁到郊区的一幢房子里了,因此就将这房子在租约余下的三个月期间转租给我们。就在这三个月间,我们发现在同一条路上有一幢无人居住的房子。一位邻居传话给住在多赛特的房主人并对她说,当年轻人在寻找住房时,她的房子竟然空置着,这简直是丑闻。于是她就把房子租给我们。在那里住了几年之后,我们想购买并修缮它,所以请求我的学院抵押贷款。学院做了调查并确定风险太大,不同意贷款。最终我们从它处得到抵押贷款,而我父亲出钱替我们修缮了房子。

那个时期基斯学院的境况使人联想起C.P.斯诺的小说中的一些情景。在研究员中出现了所谓农民起义以来的最严重的分裂,一些较年轻的研究员联合一起使老研究员落选。存在两个阵营:一方是院长和财务主任,另一方是较进步的一方,后者要求把学院相当的财富较多用于学术的目的。进步的一方利用学院理事会一次院长和财务主任双双缺席的会议选出六名研究员,包括我在内。我参加的第一次学院会议进行学院理事会选举。其余新研究员已被简要通报要选什么人,而我在对此完全不情下选举双方的候选者。进步方赢得理事会的绝大多数席位,而院长内维尔·莫特爵士(他后来因凝聚态物理的研究获得诺贝尔奖)愤然辞职。然而,下一任院长李约瑟(多卷本的《中国科学史》的作者)平息了争议,从那后学院一直相对平静。

大约婚后两年,我们的第一个孩子罗伯特诞生。在他出生后不久,我们即带他参加西雅图的一次会议。这又是一个错误的决定。由于我的残疾加重,我对照料婴儿没有什么用,和我的第一个孩子罗伯特在一起而简在很大程度上却要自个儿应付而备极辛苦。西雅图会议之后我们在美国进行的更多旅行使她精疲力竭。现在,罗伯特和他的妻子卡特里娜还有孩子乔治以及罗斯都住在西雅图,显然这个经历没有给他留下创伤。我们的第二个孩子露西大约三年后出生,她出生于当时作为产科医院的老救济院里。在简怀孕期间由于我们自己的房子正在扩建,所以必须搬到朋友拥有的一处茅草屋顶的农舍暂住。在她出生之前几天,我们才搬回去。

书摘部分节选自《我的简史》中《剑桥》一章,经授权发布。