“好听的歌很多人都可以唱。而认知和探寻世界却是自己的历程。”

作者:仲伟志

前言

朱哲琴很早就大红大紫了。

1990年,朱哲琴从广州师范学院毕业,当年参加全国青年歌手电视大奖赛,以歌曲《一个真实的故事》获得专业组亚军。这首《一个真实的故事》还有另外一个名字,叫做《丹顶鹤的故事》。

朱哲琴 1968 年生于广州,7 岁考上广州东山区少年宫合唱团。少年和青年时代,她模仿过邓丽君,唱过欧美流行歌曲。她的父亲是《科学世界》杂志的主编,不希望朱哲琴学唱歌。他压根儿想不到,女儿未来会成为国际艺术舞台上最受认可的东方歌手。

《丹顶鹤的故事》是一首环保题材歌曲,唱的是一位大学生为救丹顶鹤而牺牲的故事。朱哲琴一开口,那些昏昏欲睡的评委,全都振作了起来。这首拥有着更宽广心灵背景的歌曲红遍中国,那个年代的人几乎都听过,但基本不会唱,因为,太难唱了。

但她很快就厌倦了流行乐坛。当时有人组织了一次获奖歌手的巡演。“在那个巡演里面,我很明确地意识到这不是我音乐的理想。”朱哲琴说。

她觉得只有娱乐的音乐是可悲的,而歌曲中只有珍贵的音色也是不够的。她认为音乐人首先应该有独立的精神。她期待另一种生活,她希望抵达她自我理解中的杰出,而不是大众文化中的风靡一时。她选择了离开。

1992 年,她前往陌生的四川学习音乐,遇到当时还在四川音乐学院的先锋作曲家何训田,两人志趣相投,一拍即合。朱哲琴走上了一条与过去完全不同的音乐道路。

“我就从那时开始到川藏线旅行,第一次认识到在汉文化以外,还有一个文化。那种文化在一个全面物质化的时代仍然是讲精神的。我们在这样一方完全不同的水土,观察人们对自然的态度,对生命的态度,对精神世界的态度,然后来重新看我们自己。”她说。

青藏高原是世界的另一个方向。正是这段从盆地到高原的旅程,让朱哲琴找到了自己音乐营养的源泉。从那个时候起,这个“会不顾一切地去实现自己的理想”(何训田语)的流行歌手,变成了一个游走万物的先锋音乐人,开始了与自己心灵故乡最原始的共鸣。

何训田对朱哲琴的评价是,“她的声音里有我要找的东西”,“她唱歌时会灵魂出窍”。而朱哲琴对何训田的评价是,“我觉得他是这个时代里的奇才,不仅是在艺术领域。”

从 1992年到 1997年,朱哲琴与何训田合作,先后发行了《黄孩子》、《阿姐鼓》、《央金玛》等专辑,被誉为“洋溢着东方神秘色彩的天籁之声”。《阿姐鼓》在全球 56个国家同步出版发行,行销三百万张,获美国录音协会“经典唱片奖”。这是国际唱片史上第一张全球发行的中文唱片,朱哲琴由此享誉世界歌坛,一跃成为国际级歌手。

《阿姐鼓》时期的朱哲琴

在某种程度上,正是朱哲琴的的音乐,帮助一代人打开了体认神秘西藏文化的大门。不过,她并没有用音乐还原某一处具体的山河。她说她唱的不是西藏歌曲。她是一个极度追求内心自由的人,不愿受到任何现实的和非现实的规制。她想建立一种全新的连接,创造一个独特的谱系。

她曾为她的西藏朋友清唱,他们也不认为那是西藏的音乐。但它们有一点是相通的,那就是音乐本身的单纯和超越。那是一种行无定势的灵魂牵引。

她的英文名字叫 Dadawa。实际上,“达达娃”这个名字的寓意,就是朱哲琴心中的音乐理念。它既不是东方的,也不是西方的。“达达”让人想到西语的“达达”和超现实主义,20世纪最神秘的艺术运动。而“达娃”则是藏语里的“月亮”。

她让东方音乐有了奇妙的转折。用美国权威音乐杂志《Billboard》的话说:“朱哲琴的音乐既充满灵性,又不乏尘世的欢愉,那是一种令人着迷的各种文化的混响。”

然而,出乎所有人预料,就在鼓点最为密集的时刻,朱哲琴再次闪退,消失在人们的视线中。

“我不会过那种为了成功或者为了一种感觉而无限重复的人生,比如我这辈子多录十张唱片,十张唱片调调都差不多,那不是我对自己人生的期待。”朱哲琴说。

在《阿姐鼓》之前,包括唱片公司在内,没人相信她的唱片会在全世界大卖。日本流行音乐亚洲领先,但也没有卖到全世界,香港、台湾的流行音乐唱片业比内地要发达得多,但也没有卖到全世界。她当时才 24岁,唱片已经在全世界发行,以后怎么办?继续复制一张又一张的唱片、直到卖不动为止吗?

“我觉得二十多岁是一个人的开始,不是她的结束。”她说。

她渴望冒险,害怕被格式化。她喜欢爬高山,登上不同山峰的时候,看到不同的风景,会有不同的心境。她说这会让她感觉到时间和生命的价值。总之,她喜欢去做有想象力的事情。她害怕将自己的生命变成一条空洞的流水线。

她在更广阔的世界旅行,去了很多穷苦的地方。她一边走一边追问自己,艺术起什么作用呢?艺术也不能解救这些人,那么她又该做些什么呢?

2005年她去了印度瓦拉纳西。她在恒河边上漫步,河里有很多牛,信徒也在恒河里沐浴,不知不觉经过一座火葬台,她看到几十具尸体被同时焚烧,烧完后,一把灰就扫到了恒河里面。

“这对我从小所形成的生命认知是一个颠覆。我所认知的生命,生来是要庆祝,死去是要追悼的,西藏的天葬我也见过,它有自己神圣的仪式感和生命的张力,但是在恒河,一个生命可以草草化成灰、流汤滴水地扫到水里。我觉得我的生命根本不能承受这些东西。我所有的认知和价值都被摧毁了。如果生命是这样子的话,那我活着干嘛?我突然陷入到一个巨大的虚无之中。”

她落荒而逃。一个星期之内,她吃不下任何东西,每天呕吐不止,变得形销骨立。她开始追问自己,如果一切注定都要消逝,那么活着的这一段时间,是什么?应该为什么而活?怎么活?

据说,藏传佛教里那些会唱格萨尔王传的人,都是天启神授。而这个“唱歌时会灵魂出窍”的人对生命最高意义的追寻,也只能靠顿悟。

她记得那天到德里的时候,阳光特别灿烂。“那一刻,我突然知道我为什么而活了。生命如此渺小,我们既然来了,还得值回票价,应该珍惜和接受世界的这种构成,有始有终,有衰老,也有青春绽放,所有的过程都很好。”

2006年在印度瓦拉纳西。摄影:冯海

过去的朱哲琴很注意保护自我,尽量不让外在的世界侵扰到自己的内心。但是从这里开始,她有了新的人生哲学。她认为生命应该有四个阶段:第一个是孕育自己成型的阶段;第二个是塑造自己的阶段;第三个就是要把塑造后的自己表达出来的阶段;第四个就是可能会脱离开一个小的自己的阶段,“在这个阶段,你跟这个世界的关系要重新建构,去融入它,去跟它对话,当你不再只是以你的悲喜哀乐去思考的时候,就会脱离开这个小我,进入到一个更大的格局中,你中有我,我中有你,度人度己,度己度人。”

“生命在于创造,如果一个人在他生活的周围,种下了一棵树,看着它慢慢长大,可以看到绿色,看到它慢慢开出花朵,可以给周围的人乘凉,让那么多人愉悦过,哪怕仅仅有一秒钟,我觉得这就是生命留下来的东西。”她说。

2006 年7 月,朱哲琴与“最佳拍档”何训田再度合作,推出专辑《七日谈》。在该专辑中,朱哲琴抽离了“有、情、真、生、善、美、无”七个转瞬即逝的觉悟,从不同的侧面表达了全人类的共同关切。这是朱哲琴“走出西藏”的一张唱片,被称为“中国乐坛多年未出现的足以对话世界的一张唱片”。

2009年,朱哲琴应邀出任联合国开发计划署中国亲善大使,年薪 1 美元,开始了“世界看见”和“世界听见”项目,踏上了寻访和保护中国少数民族音乐和传统手工艺的旅程。她把自己的世界彻底打开,在对陌生世界充满热情的探索中收获自己的成就感。

2009 年民族音乐寻访之旅,贵州黔东南,侗族歌队。摄影:卢恒

2009 年民族音乐寻访之旅,锅庄舞传承人徐桂莲。摄影:卢恒

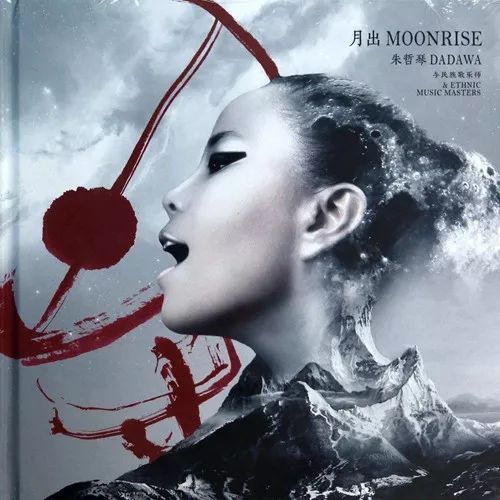

从 2009年开始,朱哲琴带领 10 人团队,行程两万公里,走访了 6个少数民族地区的 30个村庄,录制了一千多首少数民族的原声采样,历时四年零五个月,最终创作完成了《月出》专辑。

她为此投入了极大心力。她将自己置身于那些民间乐师的声音中间,你中有我,我中有你,对于我这个外行来说,有时候甚至不可辨识。知名乐评人李皖说过,朱哲琴的声音是故意放弃了精雕细琢,在时见破绽的流动中呈现着真正的生命。这概括很到位。她依然是抒情的,努力让自己成为漫长传统的一部分。但她更有一种知识分子的文化自觉,用一种全球化的文化视野对抗着文化的全球化。

在谈到《月出》这张专辑时她才真正兴奋起来,语调也明亮了很多。“我觉得《月初》真是很有意思,现在还有很多人不知道《月出》在音乐上的价值。”

她还在前进。她不想为自己的人生定型。

2012年,朱哲琴与她的朋友们一起发起成立了“看见造物”品牌。这个身材有些纤弱的女子,雄心勃勃地要将中国边区的手工艺品输送到全世界,她认为这些东西代表着一种新的生活与美学品质。

这是一个试图将中国传统造物智慧结合当代设计实现产业化的社会企业品牌。毫无疑问,这一项目受到了“世界看见”项目的影响,但朱哲琴希望做成一个全新的模式。在她的计划中,产品销售利润所得的 10%将捐助“世界看见”,用于支持在少数民族区域 1 个老艺人培养5个当地青年传承人。

看上去,这又是一次重新出发。但朱哲琴认为她并没有什么改变。从音乐到手工艺,从无形到有形,在她看来并不是对立的。“我也是像探寻音乐密码那样探寻中国造物,我现在对它的理解,就是一个精神和物质之间的转化。”

从一个先锋音乐人、一个声音艺术家,转身来做“看见造物”这么具体的品牌,压力肯定是变大了。“我在这个时间点里为自己找了一个特别重的活儿。”她说。

不过她做的兴致盎然。她变成了一个在原生态文化与当代社会之间“穿针引线”的人。她将此视作一个可供终身学习的漫长旅程,希望自己的生命在此期间不断滋养与丰沛起来。她似乎又一次抵达了自己信仰中的光明与喜悦之境。

现在,遇到自己喜欢的演出,她依然会参与。2017年 9 月 9 日,北京五棵松体育馆,她在李玉刚担任导演及主演的《般若号角》中“重磅”参演。这是一次传统与现代相互碰撞、相互交融的音乐实验。梵音演唱艺术家马常胜、门巴族女歌手央吉玛等等,也都参与进来。

演出结束,一个粉丝在微博上对她说:退场时我喊 dadawa嗓子都喊哑了,听见了没?

朱哲琴回复说,听见了。然后,送给了粉丝一枝玫瑰花。

2017 年《般若号角》演出。摄影:夹子

访谈

仲伟志搜神记:过去,你是用音乐的方式把古老东方智慧带到当代,如今则是致力抢救中国的手工之美,希望重塑当代人的生活态度。从声音到器物,这个跨度是很大的。这次转变的起因是什么?

朱哲琴:其实也很简单。我喜欢做有希望的事情,我喜欢做自己相信的事情。2007 年的时候,因为一个机缘,我成为联合国开发计划署中国亲善大使,开始致力于少数民族文化保护与发展。我不喜欢那种没有实质性行动的头衔,但这个身份的诱惑力,对我来说是完全无法拒绝的。项目分为音乐和手工艺两部分,音乐是我的专业,而手工艺则是为了使这个项目未来有可能切实帮助到少数民族地区人民的生活。这也是因为,我的人生到了一定的成熟时间,对于生命的认知也不一样了。我经常说人的生命有好几个阶段。第一个是孕育自己成型的阶段。第二个是塑造自己的阶段。第三个就是要把塑造后的自己表达出来的阶段。第四我觉得就是可能会脱离开一个小我的阶段。也是一个天时地利人和吧,是机缘。当时我刚刚在国外生活了十年,到处去行走的十年,我有一个很强的动力,重新认知我们自己的国土和文化,有一种对自我精神重新建构的需求。亲善大使项目对中国民间造物的追寻,正是自我文化认知中很重要的一块,是我们这代人非常缺乏的。一个器物,一块绣片,不仅包含了那块土地上的人的情感和智慧,还蕴含了那一方水土对物质和生活重构的逻辑和方法,正是无数在这些区域里生长的文化和物质才构成了世界,构成了文明。我们抢救这些文明,先要“扫盲”,扫我们对于自身文化的“盲”。我相信,我们当代中国的创造力和精神价值,是不可能只依靠对全世界最新潮流的追赶和模仿来完成的。如果全世界都是模仿,我们就看不到今天欧洲的文化,看不到今天日本的文化。正是在那个时间点,我对自己的文化血脉和基因有了更深刻的认识,刚好遇到亲善行动,也是一个缘分。我的人生很简单,一触即发,说做就做了。

仲伟志搜神记:从一个歌手、一个艺术家,转身来做“看见造物”这么具体的品牌,压力是不是变大了?

朱哲琴:人在不同阶段应对不同的挑战,有不同的命题。到了一定的时间,你想的不会再是你自己,你会想自己和世界。

仲伟志搜神记:不会焦虑?如果是我,可能就适应不了。

朱哲琴:我觉得人生不就是生事、平事嘛,你既然生事就得平事。我过去做音乐,音乐是一个无形的东西,在音乐的世界里我用自己的方法构筑着自己对天地人情的个性。但是到了一定阶段,我觉得可能要完成一个由里及外、又由外及里的转化过程,我也是像探寻音乐密码那样探寻中国造物的思想。我想了解所谓的中国精神和物质之间的转化。我认为到了一个新的时段,人要学会重新看待自身和事物之间的关系。我个人的成长有很深的东方文化价值观的影响,我想知道这些观念的生成和转换方式,这些精神曾经转化在我们的物质行为信仰律法伦理等方方面面,构成一种独特的文明。

仲伟志搜神记:也就是说,你做这件事其实是水到渠成,它和你的音乐价值观是一脉相承的。

朱哲琴:仅仅停留在价值观层面是不够的。我觉得精英也需要行动力!我们开始做“看见”的时候,去中国各少数民族地区寻访工艺的时候,那时候真的非常早,现在到处都有人讲手艺啊、匠心啊,都要扯上点儿关系,但是在那个时候并不是这样,那时候大部分人对这样的东西没有什么认知。我一直觉得,每一个社会在不同的时代,它的所谓的精英阶层,哲学的、艺术的,都应该有着最敏锐的触觉和觉知性,除此之外,还要有行动力。我过去是个音乐人,我在创作音乐的那段时间里,在中国主要还是模仿西方音乐的时代,我已经在尝试一个新的、属于自己的音乐路径。所以,好多人觉得我转了,但实际上我自己纵观我的人生,我从来没有转。我一直都在自己的文化背景和一个当代语境之下,寻找一条有创新意义的路,不管它的载体是声音还是转化到一个实有的物象载体。音乐和手工艺,在我看来就是一个东西在传达中的两面,一面无形,一面有形。一个是形而上,一个是形而下。我觉得艺术家也好,创作者也好,要有一种对它的真正的知觉和把握,才会帮助你在一个新的时间里有着新的思考和创作。我们从上世纪八九十年代到二十一世纪,一直对西方的新思潮非常感兴趣,都是很初级的去模仿,到现在也都差不多了,但是我觉得并没有造就真正具有原创精神的东西,并没有。我比很多人更早地迈开脚步,到全国各地寻访,我很早就知道那样的学习必然会导入另外一个路径,这个路径会与原创精神更接近。这也是我的兴趣,我希望重新去了解我们的文化和语境。为什么会对手工艺的东西感兴趣?因为我觉得手做的东西它是真实的,它不是嫁接在任何一种意识形态或学科上的。我们年轻的时候,学音乐也好,学其他很多东西也好,都是从学科开始的,但是这个学科已经基本上进入到西方的范式里面。相反的,中国传统文化留存不在城市,也不在学院中,而是在乡村,在老百姓的生活中,在街坊邻里的伦理中,我觉得它们也在日渐消亡。我觉得我们中国的艺术家应该从自己文化的根源里找到一个真实的基础。这种东西对中国创造、对这代人的创造,应该有很重要的影响。我们一直拿日本来说事,你为什么觉得它的文化很棒?那就是因为它有着自己强烈的个性,还有当代性,不是说你去搞意大利或是美国的,它就是一种你取代不了的,但它同时又很当代。而我们这里很多所谓新的东西,实际上是把自己的身份语境模糊,直接融入国际化,所以你实际上没有原创性。国际化是一个伪命题。没有国际化这种东西,我们只听到拿坡里人的民歌或黑人的蓝调被全世界的人奉为经典和必修课,再与各种创作发展出我们誉为国际化的东西。我觉得作为一个创作者,这个东西是我们绕不开的,我愿意非常认真地去进行一个补课。这个问题在欧洲可能是不存在的,因为它本身的传统文化是非常强悍的,美声其实就是拿坡里人的民歌,但是我们不是这样的,我们其实是在一个模式化的教育系统里面很久了。当然,这个对传统的学习,的确是要经过很艰辛的路径才可以抵达。所以我做“看见”的初衷,有一点是我到这个年纪对自我的一种修行,我觉得最重要的就是去重新认知世界的这种决心和行动力。

2010 年,朱哲琴与贵州剑河革东飞歌小歌手。摄影:夹子

仲伟志搜神记:你是想做一个社会型企业吗?

朱哲琴:是,我希望它是一个新的模式,一个二十一世纪的共享模式。我们联合不同领域的专业设计师、生产工坊,通过平台的整合协作推出自己的产品。每一位受邀的设计师通过寻访地图对区域手工艺初步了解,在此基础上带着产品计划,寻找最地道的匠人对工艺进行“再设计”。设计完成之后,我们鼓励产品尽可能地在当地生产,以解决手工业者的生计问题。我们也会在最终产品售卖所得中拿出一定比例的钱,成立一个基金,用于让老艺人带徒弟。我们的最终目的是让传统工艺能够参与现代生活的发展,让更多的人以合作的方式进行互动,希望这种共同协作会带来社会的进步。

仲伟志搜神记:商业上有目标吗?

朱哲琴:盈利。可持续循环发展的新产业平台。

仲伟志搜神记:有外部投资吧?

朱哲琴:如果没有我的投资人,这件事情是做不起来的,它需要很多方面的成全和参与,不是靠我一个人。有很多坚守匠心的工匠们,设计师,年轻的同事,都是激励我工作的原因,包括我后来的“天使”洪星先生。UN是一个动力和引擎。总之这不是一个人能做的事情。

仲伟志搜神记:做社会企业,也需要有一个可持续的运营和发展模式。

朱哲琴:我们前面三年就是要培植品牌基因。现在我们从北京搬到上海,目标就是要建立一个商业的模式和盈利的模式,使它成为一个可循环的、在商业的载体上可以实现文化和商业互动这样的平台。

仲伟志搜神记:在这方面,上海要比北京更合适吗?

朱哲琴:也许。这也是我们为什么要搬过来的原因。

仲伟志搜神记:音乐与我所在的传媒业一样经历着剧变,受众在变,载体在变,从业人员也在变。在这个巨变的时代,音乐人应该怎么做?

朱哲琴:你这个问题好宏观。确实,人类现在进入了一个技术突飞猛进的时代,这是人类史上变化最剧烈的一个时代。至于怎么做,我觉得完全是自己的选择,在这样一个剧变的过程里面,甚至人类会得到永生,但是我也可以选择不再活下去。对我,真正活过最重要,生命因为有限才珍贵。我对时间的感受是我不必永生,这也是一种姿态。但我是那种什么样的人呢?我觉得我这个人的生命有一种内在动力,我不会停下来。其实我前些年去非洲乞力马扎罗的时候,才看明白海明威的书讲的是什么。他的《老人与海》也好,《乞力马扎罗山的雪》也好,他讲一个老人挺立于大海之上,他讲那只豹子爬到高高的雪山上去死,我觉得实际上这都是诠释生命中的一种原动力,人可以失败,但精神不可以被击败,肉体可以接受折磨,但是内在的意志却是神圣不可侵犯的。在这样的一个剧变的时代,一方面我们还有智人的情感、温度,我们还有传统的价值观念,但是另外一面,我们突然间就接触到了一个我们完全不可知的未来,那不是一个以情感、物质组成的世界,而是一个完全以技术、信息、数据包括人本身这个生命体的变革去完成的世界,我真的不能想象那是一个什么样的世界。在这样的一个变迁时代,你怎么去应对这样的新的东西?这种新的东西会把你带到一种空洞的、失重的状态,你如何处置你过去的价值观、过去的温度、过去的情感?我觉得这还是一条很有意思的路径,我会去寻找这条路。

仲伟志搜神记:应该是 2009年吧,你们四个月走了两万多公里去采样,最后制作《月出》这样一张唱片。这几乎是一种被当代音乐抛弃掉的题材,更是一种几乎被遗弃的生产方式。以后还会做这种费心、费力、费钱的专辑吗?

朱哲琴:也许。我觉得《月出》是很有意义的,《月出》就是我刚刚说这番话的实践。你看它的封面是一个带有未来感的人,整个形象融入到山川河流宇宙中间,它的音乐形式,是在很古老的民族歌谣与很现代的音乐语言的两极中完成一个连接。我觉得我做音乐包括做现在这些事情,我一般都不把它列为职场上的规划,像我当初的《阿姐鼓》等等,那几张做完以后我就离开了。这几年我在做一些声音的艺术。从音乐、曲谱、歌词、唱腔这些,跨进了声音艺术领域的大门,进入一个更艺术、更抽象的跨界的实践。我对这样的事比较向往,其实你回来看我的《丹顶鹤的故事》,到1995年的《阿姐鼓》,到后来的《七日谈》,到《月出》,到现在的声音艺术,我其实一直是一个不满足于现状的人,我的生命一直是生长中的,我不会过那种为了成功或者为了一种感觉而无限重复的人生,比如我这辈子多录十张唱片,十张唱片调调都差不多,那不是我对自己人生的期待。我是一个喜欢历险的人,像我喜欢登山,我喜欢的是登上不同山峰的时候,会看到不同的风景,会有不同的心境。这会让我感觉到时间和生命的价值。我还会去做有想象力的事情。

《月出》封面

仲伟志搜神记:你最喜欢自己的哪一张唱片?

朱哲琴:我觉得《月出》真是很有意思,现在还有很多人不知道《月出》在音乐上的价值。在我人生的每个不同阶段,我都希望有所发现和有所表现。在流行歌曲被喻为靡靡之音的年代,《丹顶鹤的故事》是以音域的宽广和歌唱的难度成为了流行音乐的经典;《阿姐鼓》是把本土音乐推动到世界音乐舞台的里程碑;再到《月出》,我试图把中国的文化从过去到未来之间进行一次打通。我的作品很少,但我要求每个时间都有不同的创作,路径很清楚,每一步是有连贯性的向前。最近两年我跨界到声音艺术领域,非音乐歌曲,用东方的智慧来诠释无形的声音对人的影响。这个我也很喜欢。

仲伟志搜神记:你总是去西藏,你信仰藏传佛教吗?

朱哲琴:许多人对佛教曲解了。佛教的修行是让人觉悟实相,不虚妄地去图谋生命。我一直对东方的传统文化包括宗教文化非常迷恋。我会认同佛陀对觉悟的观点,生命是一个没有目的的和合现象,因为无目的才能纯粹、全心全情地活。我没有把佛教当成一个宗教的门类,我觉得不一定每个人都要进入到一个僵硬的门派里去,对于它的理解,对于它的亲近学习,可以更自然,可以更真实地从生活的方方面面去实修。宗教是启迪人心灵和认知的,不是交易!不是你相信这个你就会有一个非常好的结果。其实人到这个世界上不是只为索取财富,是需要在卑微的生命本身寻找到一个充实愉快有意义的人生旅行。我还是希望自己可以创造。我经常说我喜欢西藏,也无数次去西藏,不是因为神。我关心的是在一个特定历史时期意识形态和人的思想怎么构建一种文化的景观,我关心的是在那样的思想中人所展现出来的精神状态和生命力。这些人类文化精神是宇宙中与其它生物相较稀有的东西。

仲伟志搜神记:你应该很挑剔受众吧?

朱哲琴:我不挑剔,“看见民生”,民生就是普罗大众。

仲伟志搜神记:音乐上会挑剔。

朱哲琴:在音乐世界中,我追求个性。我能放下。

仲伟志搜神记:自我屏蔽了很多人。

朱哲琴:对。在那个世界其实我不太需要那么多人。我觉得音乐世界真的是一个非常自由的世界。有很多人都觉得被现实所困,但是在音乐家的世界里面,连喜马拉雅山都可以随意来去移动、组合。

仲伟志搜神记:你的唱片是最贵的那种。有人说你的音乐是小众的,但据我所知,你在每个年龄层都有一个坚定的受众群,可以说是一种“大众的小众”。

朱哲琴:没有永远的大众、主流。大众和小众都是随社会意识形态流变的。社会和思潮也是在新的境遇、技术和生存形态流变中发展。回过头来看,我在唱片业历史上的成绩,也在一定程度上教育了我自己。我认为听我唱歌的人,都是在那个年代认同我对音乐的新的诠释。比如说在那个时候港台音乐、西方音乐是主流,我是很早去发现民族自己的东西,这样一种创作方向打开了一道门,激活了后来的民族原生态音乐。《阿姐鼓》出来的时候有媒体形容,一大堆人都往一个方向走,而看到我会往另外一个方向走,我会发现到一个新的路径。经历了二十年三十年,我觉得已经形成一种文化思潮了,比如现在很多人到西藏旅行,已经成为一个潮流了。包括我做“看见”,也是在大家都觉得手工艺很土的时候去做的。所以我觉得,我可能属于那种在每一个时间敏感地看到前面的人。

仲伟志搜神记:是一个启蒙者的角色?

朱哲琴:我觉得是一种对未知的探知。那种自觉性和内在力量,让你开一条新的路。我觉得更多的认可是基于这样一个角度,而不是某人唱了几首好听的歌,我觉得好听的歌很多人都可以唱。而认知和探寻世界却是自己的历程。

2014年,朱哲琴与看见造物。摄影: Cristian Castelnuovo

仲伟志搜神记:有人说你的文化思想是复古主义的,也有人说你是先锋的,你自己怎么看?

朱哲琴:随便。每个人都带着他自己的角度去评价事物。评价自己不是我人生的焦点。我喜欢“行者”这个说法,在此生的历程中我就是个“行者”,更是这地球的过客。我想看看自己能走到哪儿。我喜欢脚踏实地仰望星空的感觉,这让我很飞!我欣赏具有这种张力的人生。

仲伟志搜神记:还有很多人给你贴标签,比如说你是中国的恩雅等等。

朱哲琴:我不活在人们的期待中。我觉得生命是一直在流变的,它没有一个执着的形态。虽然人们还是痴迷于标签。在这方面,这个东方思想对我还是非常有影响的。

仲伟志搜神记:如果走得太远,实验性太强,会不会有孤独感?

朱哲琴:我觉得鸟就是要在天空中飞的。如果觉得在上面飞不好玩儿就下来啊。所以学习放下是一个智者的必修题目。

仲伟志搜神记:你现在是一只飞得越来越高的鸟吗?

朱哲琴:我觉得不是。“看见造物”恰恰是让我匍匐在泥土上。其实做这件事情,我不但对我自己、也对所有的设计师说,我们能不能弯下腰来,这就是我做这个事情的态度。永远在上面我也会觉得很无聊。

仲伟志搜神记:忽上忽下,平衡很难把握。

朱哲琴:真实的人生可比僵固的定义丰富多了。只是讲故事的人对听众抛出的的版本不同而已。因为在我的人生里有好几个向度,看上去都完全不一样的。我们社会的思维方式都太定式了,往往觉得一个人是传统的,那他就不能现代。你会觉得我在保护传统,但我也在做非常前端的事情。还是那句话,我喜欢有张力、多维度的人生,既能仰望星空,又能脚踏实地。这也许跟我的生活经历有关系,我大概二十出头就去了西藏,从广州这样一个市井气蛮重的地方,去到一个跟自然、跟神性交集的地方,我对这个世界的理解很早就打开了。所以我说,我不活在人们的预期中,我不可能受到后来的教育和大多数人约定俗成的系统的约束,把自己定格在哪里。其实你要看我的几个极面,最基础的观念是相通的,我觉得我在思想上是自由的。我觉得任何一个生命,都应该是一个从过去到未来的有张力的跨越。

仲伟志搜神记:“看见造物”这种事务性的工作,和音乐创作之间,时间是怎么分配的?

朱哲琴:“看见造物”是传承立美的当代新造物,值得用大量的时间和心血培植。我是那种人,一旦认定了一件事情,就从不吝啬,乃至时间、生命。

仲伟志搜神记:回到开头的问题——对这么琐碎的工作,真不觉得烦?

朱哲琴:觉得烦才需要修。如果我再年轻十岁的话,这也就会成为我一个很大的烦恼。但现在我不这么认为。可能我的经历不一样,我从小到大,没有做过自己不喜欢的事情。所以现在“看见”这种现实的历练,是我人生非常需要补的一块,它让我增加了生命在这个时空中的现实感,我觉得这是一种很珍贵的经历。也就是因为我从音乐跨度到“看见”,才导致我在2014年做了声音展,这个展览是跨精神和物质性的。我觉得我一直没有解决一个问题,就是我从小都是非常纵向性的人,我不会和具体的事物打交道,但是通过“看见”这几年的学习和历练,我好像感觉到,物质和精神不是一个对立的东西,反而是可以互相转化的。我认为这是我无论创作还是人生当中非常重要的突破和成长。我现在挺庆幸我当时可以——就是叫什么——能豁出去,我是一个挺能豁出去的人,我觉得,就是因为我不在意,敢把自己抛进去,然后才会有获得。

仲伟志搜神记:如果用一句话或者一个词来概括你的音乐风格,会是什么?

朱哲琴:概括?我被无数次问过类似的问题,我也没有去概括。无非是给一个东西贴标签,最概括不是“天籁”吗?哈哈。其实在艺术创作中和思想发展上,我觉得“创新”是个主题词。但是我觉得一说到这个就非常没有意思了,我不是一个这么没有意思的人。

仲伟志搜神记:你出生在广州,在广州上学,后来走过无数地方,在北京和上海都生活过,你最喜欢哪个城市?

朱哲琴:我不是用这种想法去想事情的人。所以那种什么什么问卷对我来说很难,没有办法去回答。一定要说的话,我小时候生活在广州,当时我不喜欢广州,但我现在回想起来挺喜欢的,因为那是一个很容易展现人的本性的地方,不用加太多修饰。我觉得北京是野心家聚集的地方,上海是资本家生存的地方,广州是小市民生活的地方。拉萨当然我很喜欢,它是一个让我发现这个世界张力的地方。成都我也很喜欢。我觉得欧洲有一种情调,我也很喜欢自然人道主义的加拿大。

仲伟志搜神记:我想我从你身上学到了很多,谢谢你。

朱哲琴:希望我不会困扰你。总之,我觉得艺术家就是要有自由的思想,这个自由的思想包括也不会被你的职业和所谓的艺术观念给框定。

朱哲琴:山顶

仲伟志:做一个有趣灵魂的掮客